Thema: Filmtagebuch

10.Oktober 2006, Heimkino.

(Warnung: Spoiler ahead)

Zu Beginn wird Cable Hogue ohne Wasser in die Wüste ausgesetzt und seinem, scheint's, eindeutigen Schicksal überlassen. Natürlich aber ist der alte Kämpe zäh wie Leder, überlebt vier Tage ohne Wasserzufuhr und stößt gerade im Moment der endgültigen Selbstaufgabe auf ein Wasserloch, ausgerechnet nahe einer Kutschenstrecke, das ihm fortan das Auskommen sichern wird. Natürlich sinnt Hogue auf Rache, doch ist diese - da trifft der deutsche Verleihtitel ausnahmsweise mal genau den Punkt - dem Beschluss des Films vorbehalten. Und weil dieser Film einer voller Überraschungen ist, voller seltsam schillernder, wie merkwürdiger Momente, wird auch die Rache nicht so vonstatten gehen, wie man das von einem Rachefilm gewohnt ist...

Produced & Directed by Sam Peckinpah, das steht im Vorspann. Und das alleine schon lässt aufmerken; wie kaum ein zweiter auteur in Hollywood war Peckinpah ein von Produzentenhand gegängelter, dessen Kinovision stetig unterminiert und sabotiert wurde. Kaum einer seiner Filme ist deshalb wirklich so, wie er sich das gewünscht hatte. Alleine schon das Ausmaß der Rekonstruktionsversuche in den letzten Jahren spricht Bände; kaum ein Beitrag seiner Filmografie, der nun, im Zeitalter der DVD und des cinephilen Respekts vor einem großen Meister, nicht in einer Fassung auf den Markt käme, die bemüht ist, eine künstlerische Integrität wieder herzustellen. Dass dies meist nur annäherungsweise, ja wenn überhaupt, gelingt, ist dabei ein trauriges Indiz für die Gewalt, die Peckinpahs Filmen angetan wurde. Man schaue sich alleine Major Dundee an, diesen selbst noch in der aktuellen Fassung nur als Ruine erkennbaren Film, dessen eigentliche künstlerische Intention unter den Fragment bleibenden Sequenzen lediglich hindurch schimmert.

Cable Hogue also ist von vorneherein anders. Voller Überraschungen, eigenartig, merkwürdig, hie und da brillant, nicht selten von einem deliranten Humor durchzogen, dann wieder tieftraurig, ruppig, nicht zuletzt zärtlich und von eigentümlicher Leichtigkeit im Umgang mit dem Material. Peckinpah, so wirkt der Film jedenfalls, konnte hier erstmals walten, wie er wollte. Möglicherweise ist er deshalb Peckinpahs experimentellster, sicher aber schwierigster Film; man muss sich darauf einlassen können, in seinen Erwartungshaltungen und Schablonen ständig vor den Kopf gestoßen zu werden. Das storytelling ist auf eine Weise den Genremustern des Westerns enthoben, dass man sich überhaupt erstmal neu justieren muss; Schnitt und Kamera hingegen scheinen ihrerseits von Konventionen Abschied genommen zu haben und überraschen stets aufs Neue mit unerwarteten Experimenten. Man muss das wirklich selbst gesehen haben, um es zu glauben.

Seltsame, historische Bündnisse ergeben sich. Der burleske Tonfall erinnert, so scheint es wenigstens, nicht von ungefähr zuweilen an das früheste Kino. Der Film ist ja selbst ungefähr zur selben Zeit situiert, spielt jedenfalls im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. An einer Stelle ertönt sogar Musik, wie man sie sich in einem Nickelodeon dieser Tage gut vorstellen kann. Peckinpah selbst experimentiert mit den haptischen Möglichkeiten von Filmmaterial: Er beschleunigt - und lässt seine Figuren dadurch komische Veitstänze bis hin zum Slapstick aufführen - , schneidet quer, wo er nur kann. Es ergibt sich eine eigentümliche Form von Dynamikerfahrung, die charakteristisch für die Zeit des Aufbruchs des Kinos sein mag; zugleich beisst sich diese mit der Weite und Gelassenheit der erhabenen Wüstenaufnahmen, wie sie für den Western so konstitutiv sind. Ein Widerstreit der Seherfahrungen, der seinen guten Grund hat: Ballad of Cable Hogue handelt ja genau von jenen irritierenden Umschwungmomenten, in denen sich Tradition, Geschichte und Technik ineinander schieben und neue Weichenstellungen ergeben. Am Ende nämlich bricht schließlich das Automobil in diese Zeitblase, die Hogues Wasser-Wüstenstation darstellt, in dieses letzte Refugium des Westerns und des Wilden Westens ein: Was sich mittels der Manipulation des Filmmaterials auf Bildebene bereits ankündigte - Beschleunigung, Mechanisierung, Geschwindigkeitsdynamik -, tritt nun ganz narrativ-immanent in den Film: Die moderne Technologie, die Spitzenphänomene der Industrialisierung. Die beiden prominentesten Kinder des ausgehenden 19. Jahrhunderts - Automobil und Kino - geben sich bei Peckinpah im Wilden Westen die Hand und beenden diesen gleichsam [dass der klassische Westen im Kino eine beinahe nahtlose Verlängerung erfuhr, ist ja nun auch mehr als bloß eine historisch amüsante Fußnote]. Und was Wüste und Dörre anfangs nicht hinbekamen, schafft ein Auto glatt im Nu: Der alternde Held wird überrollt und verlässt eine Zeit, in der er ohnehin keinen Platz mehr hat, aber immerhin noch mit gelassenem Alterswitz.

Zwei Jahre zuvor verabschiedete sich der große, epische Western in Sergio Leones Once Upon a Time in the West mit opernhafter Geste von sich selbst; hier nun wird der Wilde Westen rückblickend zu Grabe getragen. Es mag kein Zufall sein, dass Peckinpah hierfür Leichtigkeit und Beiläufigkeit zur Methode erhoben hat; so unpathetisch, so väterlich gelassen wie hier ist noch kein Westerner aus einem Film geschieden. Und in beiden Filmen ist es - Zufall? - der Schauspieler Jason Robards, dessen Figuren am Ende mehr oder weniger kläglich zu sterben haben. Doch der Tonfall ist je verschieden: Bei Once Upon a time... ist es ein erbärmliches Verrecken im Staub, Cheyennes Umkippen auf den Boden nurmehr ein Akzent im Soundtrack von Morricone, der an dieser Stelle eine Kunstpause einlegt; wie ungleich anders doch Robards' Tod als Cable Hogue. Ein nachgeschobener Abschied - vom Westen, vom Western -, ohnehin schon alles post-mortem.

imdb ~ peckinpah im blog ~ mehr western

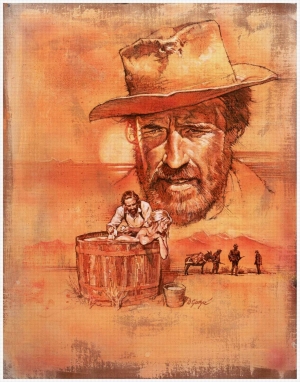

C.D. Friedrich im Western: Melancholischer Blick zurück.

(Warnung: Spoiler ahead)

Zu Beginn wird Cable Hogue ohne Wasser in die Wüste ausgesetzt und seinem, scheint's, eindeutigen Schicksal überlassen. Natürlich aber ist der alte Kämpe zäh wie Leder, überlebt vier Tage ohne Wasserzufuhr und stößt gerade im Moment der endgültigen Selbstaufgabe auf ein Wasserloch, ausgerechnet nahe einer Kutschenstrecke, das ihm fortan das Auskommen sichern wird. Natürlich sinnt Hogue auf Rache, doch ist diese - da trifft der deutsche Verleihtitel ausnahmsweise mal genau den Punkt - dem Beschluss des Films vorbehalten. Und weil dieser Film einer voller Überraschungen ist, voller seltsam schillernder, wie merkwürdiger Momente, wird auch die Rache nicht so vonstatten gehen, wie man das von einem Rachefilm gewohnt ist...

Produced & Directed by Sam Peckinpah, das steht im Vorspann. Und das alleine schon lässt aufmerken; wie kaum ein zweiter auteur in Hollywood war Peckinpah ein von Produzentenhand gegängelter, dessen Kinovision stetig unterminiert und sabotiert wurde. Kaum einer seiner Filme ist deshalb wirklich so, wie er sich das gewünscht hatte. Alleine schon das Ausmaß der Rekonstruktionsversuche in den letzten Jahren spricht Bände; kaum ein Beitrag seiner Filmografie, der nun, im Zeitalter der DVD und des cinephilen Respekts vor einem großen Meister, nicht in einer Fassung auf den Markt käme, die bemüht ist, eine künstlerische Integrität wieder herzustellen. Dass dies meist nur annäherungsweise, ja wenn überhaupt, gelingt, ist dabei ein trauriges Indiz für die Gewalt, die Peckinpahs Filmen angetan wurde. Man schaue sich alleine Major Dundee an, diesen selbst noch in der aktuellen Fassung nur als Ruine erkennbaren Film, dessen eigentliche künstlerische Intention unter den Fragment bleibenden Sequenzen lediglich hindurch schimmert.

Cable Hogue also ist von vorneherein anders. Voller Überraschungen, eigenartig, merkwürdig, hie und da brillant, nicht selten von einem deliranten Humor durchzogen, dann wieder tieftraurig, ruppig, nicht zuletzt zärtlich und von eigentümlicher Leichtigkeit im Umgang mit dem Material. Peckinpah, so wirkt der Film jedenfalls, konnte hier erstmals walten, wie er wollte. Möglicherweise ist er deshalb Peckinpahs experimentellster, sicher aber schwierigster Film; man muss sich darauf einlassen können, in seinen Erwartungshaltungen und Schablonen ständig vor den Kopf gestoßen zu werden. Das storytelling ist auf eine Weise den Genremustern des Westerns enthoben, dass man sich überhaupt erstmal neu justieren muss; Schnitt und Kamera hingegen scheinen ihrerseits von Konventionen Abschied genommen zu haben und überraschen stets aufs Neue mit unerwarteten Experimenten. Man muss das wirklich selbst gesehen haben, um es zu glauben.

Seltsame, historische Bündnisse ergeben sich. Der burleske Tonfall erinnert, so scheint es wenigstens, nicht von ungefähr zuweilen an das früheste Kino. Der Film ist ja selbst ungefähr zur selben Zeit situiert, spielt jedenfalls im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. An einer Stelle ertönt sogar Musik, wie man sie sich in einem Nickelodeon dieser Tage gut vorstellen kann. Peckinpah selbst experimentiert mit den haptischen Möglichkeiten von Filmmaterial: Er beschleunigt - und lässt seine Figuren dadurch komische Veitstänze bis hin zum Slapstick aufführen - , schneidet quer, wo er nur kann. Es ergibt sich eine eigentümliche Form von Dynamikerfahrung, die charakteristisch für die Zeit des Aufbruchs des Kinos sein mag; zugleich beisst sich diese mit der Weite und Gelassenheit der erhabenen Wüstenaufnahmen, wie sie für den Western so konstitutiv sind. Ein Widerstreit der Seherfahrungen, der seinen guten Grund hat: Ballad of Cable Hogue handelt ja genau von jenen irritierenden Umschwungmomenten, in denen sich Tradition, Geschichte und Technik ineinander schieben und neue Weichenstellungen ergeben. Am Ende nämlich bricht schließlich das Automobil in diese Zeitblase, die Hogues Wasser-Wüstenstation darstellt, in dieses letzte Refugium des Westerns und des Wilden Westens ein: Was sich mittels der Manipulation des Filmmaterials auf Bildebene bereits ankündigte - Beschleunigung, Mechanisierung, Geschwindigkeitsdynamik -, tritt nun ganz narrativ-immanent in den Film: Die moderne Technologie, die Spitzenphänomene der Industrialisierung. Die beiden prominentesten Kinder des ausgehenden 19. Jahrhunderts - Automobil und Kino - geben sich bei Peckinpah im Wilden Westen die Hand und beenden diesen gleichsam [dass der klassische Westen im Kino eine beinahe nahtlose Verlängerung erfuhr, ist ja nun auch mehr als bloß eine historisch amüsante Fußnote]. Und was Wüste und Dörre anfangs nicht hinbekamen, schafft ein Auto glatt im Nu: Der alternde Held wird überrollt und verlässt eine Zeit, in der er ohnehin keinen Platz mehr hat, aber immerhin noch mit gelassenem Alterswitz.

Zwei Jahre zuvor verabschiedete sich der große, epische Western in Sergio Leones Once Upon a Time in the West mit opernhafter Geste von sich selbst; hier nun wird der Wilde Westen rückblickend zu Grabe getragen. Es mag kein Zufall sein, dass Peckinpah hierfür Leichtigkeit und Beiläufigkeit zur Methode erhoben hat; so unpathetisch, so väterlich gelassen wie hier ist noch kein Westerner aus einem Film geschieden. Und in beiden Filmen ist es - Zufall? - der Schauspieler Jason Robards, dessen Figuren am Ende mehr oder weniger kläglich zu sterben haben. Doch der Tonfall ist je verschieden: Bei Once Upon a time... ist es ein erbärmliches Verrecken im Staub, Cheyennes Umkippen auf den Boden nurmehr ein Akzent im Soundtrack von Morricone, der an dieser Stelle eine Kunstpause einlegt; wie ungleich anders doch Robards' Tod als Cable Hogue. Ein nachgeschobener Abschied - vom Westen, vom Western -, ohnehin schon alles post-mortem.

imdb ~ peckinpah im blog ~ mehr western

C.D. Friedrich im Western: Melancholischer Blick zurück.

° ° °

kommentare dazu:

bogeyscigarette,

Freitag, 13. Oktober 2006, 17:41

Sehr schöner Beitrag! Nachdem ich den Film vor einigen Monaten zum ersten Mal gesehen habe, verbrachte ich den Tag in einer Art Halbtraum! Großes Kino! P.S.: Auch sehr hübsch, deine bildliche Verknüpfung von D. Warner und D. Friedrich. :)

thgroh,

Freitag, 13. Oktober 2006, 18:21

danke für den netten kommentar; schon ein sehr besonderer film :))

...bereits 7301 x gelesen