Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Cormans Wild Angels ist, wie kaum anders zu erwarten, ein waschechtes Exploitation-Movie, nach allen Regeln der Kunst. Strukturell nimmt dieser Bikerfilm (womit wesentliches an und für sich bereits gesagt wäre) bereits den nur wenige Jahre später (auf breiter Ebene wahrnehmbaren) Pornofilm vorweg: Die Handlung ist allenfalls sekundär, zumindest aber in so geringem Maße vorhanden, dass die Spielfilmlänge unter diesem Gesichtspunkt kaum berechtigt scheint. Sie dient allenfalls als Stichwortgeber für mal endlos lange und langweilige, mal endlos amüsante, spekulative Sequenzen, schnell und nur des billigen Effekts wegen runtergekurbelt: Minutenlang fährt man auf der Harley durch zerklüftete Landschaften, genüsslich lang inszenierte Schlägereien finden statt, wo es sich gerade anbietet und wenn sie sich nicht anbieten, wird eben irgendein Grund, bzw. Anlass erfunden. Knallige Setdesigns - wie etwa bizarre, mit allerlei Nazi-Memorabilia eingerichtete Kneipen und dergleichen mehr - werden einzig und allein des Knalligseins wegen ins Bild geholt und fungieren nicht notgedrungen sinnstiftend als Kulisse für die Narration. Kein Zweifel: Mit diesem Film wird exemplarisch in der Berlinale-Retrospektive "New Hollywood" jene oft unterschlagene Traditionslinie des Kinos gewürdigt, die unter hehren Cineasten bestenfalls Naserümpfen hervorruft. Ein diebisch unmoralisches Vergnügen bisweilen, dem nicht selten sinnentleerten Treiben auf der großen Leinwand zuzusehen.

Cormans Wild Angels ist, wie kaum anders zu erwarten, ein waschechtes Exploitation-Movie, nach allen Regeln der Kunst. Strukturell nimmt dieser Bikerfilm (womit wesentliches an und für sich bereits gesagt wäre) bereits den nur wenige Jahre später (auf breiter Ebene wahrnehmbaren) Pornofilm vorweg: Die Handlung ist allenfalls sekundär, zumindest aber in so geringem Maße vorhanden, dass die Spielfilmlänge unter diesem Gesichtspunkt kaum berechtigt scheint. Sie dient allenfalls als Stichwortgeber für mal endlos lange und langweilige, mal endlos amüsante, spekulative Sequenzen, schnell und nur des billigen Effekts wegen runtergekurbelt: Minutenlang fährt man auf der Harley durch zerklüftete Landschaften, genüsslich lang inszenierte Schlägereien finden statt, wo es sich gerade anbietet und wenn sie sich nicht anbieten, wird eben irgendein Grund, bzw. Anlass erfunden. Knallige Setdesigns - wie etwa bizarre, mit allerlei Nazi-Memorabilia eingerichtete Kneipen und dergleichen mehr - werden einzig und allein des Knalligseins wegen ins Bild geholt und fungieren nicht notgedrungen sinnstiftend als Kulisse für die Narration. Kein Zweifel: Mit diesem Film wird exemplarisch in der Berlinale-Retrospektive "New Hollywood" jene oft unterschlagene Traditionslinie des Kinos gewürdigt, die unter hehren Cineasten bestenfalls Naserümpfen hervorruft. Ein diebisch unmoralisches Vergnügen bisweilen, dem nicht selten sinnentleerten Treiben auf der großen Leinwand zuzusehen. Wild Angels entstand 1966, gewissermaßen in einer Zwischenphase, was allzu freie Darstellungen von Gewalt angeht und das merkt man ihm sichtlich an: Seine zahlreichen Gewaltszenen stehen noch eindeutig in jener naiven, beinahe schon unschuldigen Tradition, die Hershell Gordon Lewis, Professor für englische Literatur, 3 Jahre zuvor mit seinem höchst amüsanten Blood Feast, gemeinhin als erster Gorefilm der Filmgeschichte bezeichnet, begründete und zugleich mit einer Schwemme ähnlich konzipierter Filmen fortführte. In Lewis' Werk fliegen, von monotonen Orgelsounds begleitet, mit Himbeersirup beschmierte Schaufensterpuppenarme durch die Luft, eindeutig als solche erkennbare Plastikmasken werden böse mit Frittieröl malträtiert und dergleichen mehr: Das an sich Widerwärtige in den Bildern bricht sich in der offen amüsierten bis unbeholfenen Darstellung, die, von den bestenfalls hölzernen Darbietungen der Mimen noch unterstützt, jede Ernsthaftigkeit aus dem Film treibt. Ganz ähnlich liegt der Fall in Wild Angels, der zwischen Hakenkreuzflaggen, Orgien unter Palmen und ruppigen Schlägerein sein exploitatives Spielchen treibt: Auch wenn in einer der Schlüsselszenen - das Begräbnis eines Gangmitglieds in einer Kirche schlägt nach nur wenigen Sekunden in eine wüste Party um, in der Pastoren geknebelt, Interieurs zerstört und Leichen pietätlos drapiert werden - eine Frau von mehreren Männern brutal vergewaltigt wird, kann man den Film, zumindest aber Peter Fondas Sonnenbrille, noch immer cool finden, ohne um seine Reputationen fürchten zu müssen. Erst zwei Jahre später würde George A. Romero Lewis' Vorlage bildästhetisch aufgreifen, drastische Gewalt auch drastisch, jenseits von Camp, in Night of the living Deadnachempfindbar gestalten und so der naiven Unschuld der bisherigen "Gewaltfilme", zumindest für die nächsten ca. 15 Jahre, ein Ende bereiten.

Wild Angels entstand 1966, gewissermaßen in einer Zwischenphase, was allzu freie Darstellungen von Gewalt angeht und das merkt man ihm sichtlich an: Seine zahlreichen Gewaltszenen stehen noch eindeutig in jener naiven, beinahe schon unschuldigen Tradition, die Hershell Gordon Lewis, Professor für englische Literatur, 3 Jahre zuvor mit seinem höchst amüsanten Blood Feast, gemeinhin als erster Gorefilm der Filmgeschichte bezeichnet, begründete und zugleich mit einer Schwemme ähnlich konzipierter Filmen fortführte. In Lewis' Werk fliegen, von monotonen Orgelsounds begleitet, mit Himbeersirup beschmierte Schaufensterpuppenarme durch die Luft, eindeutig als solche erkennbare Plastikmasken werden böse mit Frittieröl malträtiert und dergleichen mehr: Das an sich Widerwärtige in den Bildern bricht sich in der offen amüsierten bis unbeholfenen Darstellung, die, von den bestenfalls hölzernen Darbietungen der Mimen noch unterstützt, jede Ernsthaftigkeit aus dem Film treibt. Ganz ähnlich liegt der Fall in Wild Angels, der zwischen Hakenkreuzflaggen, Orgien unter Palmen und ruppigen Schlägerein sein exploitatives Spielchen treibt: Auch wenn in einer der Schlüsselszenen - das Begräbnis eines Gangmitglieds in einer Kirche schlägt nach nur wenigen Sekunden in eine wüste Party um, in der Pastoren geknebelt, Interieurs zerstört und Leichen pietätlos drapiert werden - eine Frau von mehreren Männern brutal vergewaltigt wird, kann man den Film, zumindest aber Peter Fondas Sonnenbrille, noch immer cool finden, ohne um seine Reputationen fürchten zu müssen. Erst zwei Jahre später würde George A. Romero Lewis' Vorlage bildästhetisch aufgreifen, drastische Gewalt auch drastisch, jenseits von Camp, in Night of the living Deadnachempfindbar gestalten und so der naiven Unschuld der bisherigen "Gewaltfilme", zumindest für die nächsten ca. 15 Jahre, ein Ende bereiten.Doch soll all der Ruch von Bahnhofskino und Dosenbier nicht davon ablenken, dass es durchaus auch ernste Untertöne in diesem Film gibt. Wenn "Loser" (Bruce Dern) zu Beginn, kurz bevor man einigen Hispanics ein paar auf die Zwölf geben wird, weil sie angeblich sein Bike gestohlen haben, ein Pferd an der Straße mit den Worten "Go now! You're free!" losbindet, dieses aber nicht so recht in Freiheit entfliehen will, ihm vielmehr sogar die nächsten Minuten auf Schritt und Tritt folgen wird, dann ist das, bei aller seltsam entrückten Komik, die dieser Moment ausstrahlt, auch als tragische Schlüsselszene zu verstehen. Nicht nur, weil das Pferd, wenn die Prügelei ihrem Höhepunkt entgegen sieht, scheut, damit die Polizei auf sich und das juristisch zu ahndende Vorgehen aufmerksam macht und eine Verfolgungsjagd in Gang setzt, an deren Ende Loser niedergeschossen am Boden liegen wird und dessen Begräbnis am Ende des Films auch das Ende von "Blues" (Peter Fonda) bedingt. Sie steht darüber hinaus auch symbolisch für den - paradoxerweise - eigentlich recht konservativen Nukleus des Films: Der Drang nach jener Freiheit, die an allen Ecken und Enden in diesem Film beschworen wird - nicht zuletzt als der Pastor in bereits angesprochener Begräbnissequenz kurz vor seiner Abreibung Blues darauf anspricht, was er denn eigentlich anfangen will, ist die Freiheit erst mal erreicht, worauf dieser verdächtig lange zögert und allenfalls leere Parolen als Antwort gibt -, stellt nicht viel mehr als eine diffuse Stoßrichtung dar, Rebellieren als Selbstzweck, ohne Ziel und Utopie. Gerade dieses Element begründet vielleicht erst die dem Dialog zwischen dem Pastoren und Blues folgende ausschweifende Festivität, die seinerzeit auch in Deutschland - "Unsere Jugend ist nicht so!" - ein empörtes Medienecho nach sich zog: In der überbordenden Groteske potenzieren sich alle Elemente jedweden rebellischen Habitus, die zuvor, eines nach dem anderen, minutiös und einzeln protokolliert, fast schon präsentiert wurden. Eine Rückkopplung quasi, die in ihrem steten signifyin' doch nur auf eine bedrückende Leere hinter dem dargebotenen Verhalten verweist: Dekadenz. Ein letztes Aufbegehren ist das, vor dem letzten, melancholischen Bild: Blues schaufelt schweigsam Erde in das Grab seines Freundes, auf der Tonspur von herannahenden Polizeisirenen begleitet, seine Gangfreunde hat er von dannen geschickt, als wüsste er, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wenn die Kamera in einer Kranfahrt nach oben die Perspektive verschiebt und dem Bild emblematischen Charakter verleiht, könnte man fast meinen, er schaufelte sich da sein eigenes Grab.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.

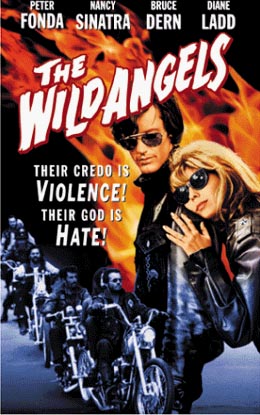

>> The Wild Angels (USA 1966)

>> Regie: Roger Corman

>> Drehbuch: Charles B. Griffith

>> Darsteller: Peter Fonda, Nancy Sinatra, Bruce Dern, u.a.

imdb | mrqe

alle Berlinale-Kritiken

° ° °

kommentare dazu:

...bereits 7809 x gelesen