Plötzlich ist er da: Dieser Hauch des großen Kinos, von Hollywood, dem klassischen, wo das seinerzeit gegenwärtige sich schon auf dem besten Weg in die Krise befand. Detektive, Rudolf Thomes Debüt, ein funkelnd-brillanter, im steten Tempo überraschender, mal brüllend komischer, mal in genialen Dilletantismus entrückter Film, erträumt sich selbt ein "Mollywood", ein Hollywood, das in München, genauer: Schwabing, liegt. Eine Vision in schwarzweiß und Cinemascope, unterlegt mit coolstem Jazz, die man als reinstes Kinoglück gesehen haben muss.

Wie hier plötzlich alles sitzt, wie alles Bequemliche und Stickig-Gemütliche des deutschen Opakinos ohne viel Aufhebens einfach entsorgt wird, und etwas Modernes Einzug erhält, ohne aber sich dem Hyper-Intellektualismus - ganz im Gegenteil - zu ergeben, das alles lässt für einen Moment die Sackgassen und Irrwege der deutschen Nachkriegs-Filmgeschichte vergessen. Detektive, das ist die Liebe zum amerikanischen Kino durch die französische Brille, ein Taktschlag in einer filmhistorischen Kette, die von Humphrey Bogart zu Jean-Paul Belmondo und schließlich zum, wie stets, durch sein Nichtspiel faszinierenden Marquard Bohm reicht, der - soviel steht für mich nach Detektive, Rote Sonne und Deadlock fest - der eigentliche große Star des bundesrepublikanischen Kinos ist, dessen Geschichte allerdings noch geborgen werden muss. Doch von der jungen Iris Berben, Uli Lommel, dem deutschen Alain Delon, und, natürlich, von Uschi Obermaier (im Vorspann "Chrissi Malberg") ist mindestens ebenso zu reden. Das Mehr, das sich ergibt, wenn sich all diese dem großartigen Drehbuch von Max Zihlmann überantworten, ist, gelinde gesagt, von ganz exquisiter Qualität.

[Exkurs: Eine ganz seltsame Geschichte scheint mir bei näherer Betrachtung von dessen imdb-Profil die Filmografie von Uli Lommel zu sein. Vor allem als Regisseur offenbar völlig mißratener, am Stück hintereinander auf den Markt geschmissener Video-Horrorfilme, deren imdb-Votes selten die 1,5 übersteigen (was, angesichts der Schmerzbefreitheit zahlreicher Horrorfilm-Geeks, einiges aussagt), trat er zuletzt in Erscheinung. Doch auch schon in den späten 70ern und vor allem in den 80er Jahren drehte er offenbar Delirantes für die unteren Regale der hinteren Videothekenecken und blieb dabei immer, und man möchte fast sagen: in alter italienischer Tradition, den Vorgaben der jeweils populären Großfilme verbunden. Ich will's mir erst gar nicht vorstellen, was sich in diesem filmhistorischen Orkus nicht noch an, wohl kaum guten, aber vielleicht hübsch verqueren Abstrusitäten bergen ließe!]

Detektive verhehlt kaum, dass es um das, um was es geht, im Endeffekt nicht geht. Wichtiger als der von Zihlmann zwar fein ziselierte Krimiplot - Geldknappheit, reicher Großbürger, schöne Frauen, eine Lebensversicherung, ein wenig Gift und noch zwei, drei Intrigen - , sind die Szenen je für sich, der Moment, das Detail; die Story entfaltet sich fast nebenher, bleibt oft genug insofern egal, dass an ihr der Filmgenuss kaum hängt. Gut abgeschaut vom großen Kino von Übersee ist hingegen die Relevanz der kleinen Geste: ein nervöser Augenaufschlag, ein Zucken in den Gliedern, bevor eine Bewegung stattfindet, ein geworfenes Gewehr, die Lässigkeit eines offenen Hemdknopfes und ein rüde weggefegter von einer schönen Frauenrundung weggefegter Arm. Im an wunderbaren Anekdoten reichen Bonusmaterial des tollen DVD-Sets von Kinowelt fasst Iris Berben - und sichtlich fasziniert - Detektive als Film mit "vielen schönen Frauen und unglaublich lässigen Männern" punktgenau zusammen; das Diktum, dass man für einen Film lediglich eine Waffe und eine Frau benötige - stammt es aus Frankreich, war das Godard? -, wird von Detektive mit aller Coolness dieser Welt noch um zwei Männer, ein Gewehr und ein paar Gläser Whiskey ergänzt.

Eine schiere Freude auch die Montage des Films. Ob's die Unbekümmertheit Thomes war, die wilde Entstehungsgeschichte des Films - vom fast zweieinhalbstündigen Rohschnitt musste auf knapp unter 90 Minuten runtergekürzt werden, die Auflage, noch eine publikumswirksame Sexszene mit der Obermaier nachzudrehen, konnte Thome abwenden - oder vielleicht wirklich eine von der Muse geküsste Strategie, lässt sich kaum mit Sicherheit entscheiden. Jedenfalls sind ihre Ellipsen und Dynamisierungen von einer seinerzeit im deutschen Kino kaum geahnten Modernität (und dass sie eben doch auch französisch im Hinblick auf das Amerikanische wirken, lässt auf eine bewusste Montage zumindest hoffen). Der brillanteste Moment: Uli Lommel legt sich zur nackten Iris Berben ins Bett, Schnitt aufs andere Bett, wo sich Bohm und Obermaier befinden, sowie der reichlich lächerliche Busse (gespielt von Peter Moland) als dritter im Bunde am Rande. Jemand klingelt draußen an der Tür und es dauert lange, bis sich Bohm aufgerappelt hat, um nachzusehen. Zur völligen Überraschung steht dann da die Berben vor der Tür und kommt mit Brötchen rein. Wie noch um die zum Brüllen komische Absurdität dieser wundervoll im vermeintlich perspektivischen Umschnitt camouflierten Ellipse zu unterstreichen, fragt Bohm sie gleich darauf, wo denn bitte Lommel sei. Der ist, so Berben dann, schon vor einer Weile gegangen.

Detektive ist voll von solchen kleinen, wundervollen Momenten, ihnen nachzuspüren, macht eine ungemeine Freude. In ihm liegt eine Utopie, die sich aus der ehrlichen Liebe zum großen Kino einer damals eigentlich schon vergangenen Zeit speist (was ihn auf merkwürdige Weise in die Nähe zu Tarantino rückt, dem dieser Film, so dachte ich es mir wenigstens gelegentlich, sicher gut gefallen würde), eine Utopie, die sich in der deutschen Filmindustrie schließlich kaum verwirklichen ließ. Detektive lässt sich somit auch als Fenster begreifen, durch das man Blicke auf ein Kino späterhin nicht genutzter Möglichkeiten werfen kann. Zu hoffen bleibt, dass diese schöne DVD nachrückende Generationen hinreichend inspiriert, um sich der Schmockigkeit des deutschen Qualitätsfilms endlich zu entledigen; noch steht ja beispielsweise der erste richtige Genrefilm der so genannten "Berliner Schule" aus und zu erwarten.

» imdb ~ dvdesk@taz ~ süddeutsche (1969) ~ interview (1969)

Der Tonfall des Films ist blanke Lakonie: Mehr wird weggelassen, denn gezeigt. Aufs allerallernotwendigste reduziert ergibt sich bei The Driver Brillanz und Eleganz zu gleichen Teilen. Figuren lernt man nicht kennen, Psychen bleiben außen vor, Psychologisierungen schon erst recht. Motive, Biografien - alles Ballast, der die schlichte Anordnung von Bewegungen und Manövern, die The Driver ist, nur unnötig verschleiern würde. Dem Minimalsmus jeglicher Figurenregung in diesem Film entspricht der Minimalismus von Form und Story: Unaufgeregter war selten ein Film aus dem Herzen der US-Filmindustrie, zumal im Zeitalter nach Jaws und Star Wars.

Minimal bleibt einer hingegen nicht: Der Detective, der einzige, der im eigentlichen Sinne handelt (wenngleich man sich beim "Player" darüber nicht sicher sein kann). Seine Obsession, den Driver dingfest zu machen, führt, zumindest im Maßstab des Films, zu emotionalen Ausbrüchen, die in der stumm bleibenden Fassade des Drivers ihren Widerpart erhalten. Der Driver selbst hingegen bleibt, wie wohl Titelheld, bis zum existenzialistischen Nullpunkt geronnen bloßer Reaktion verpflichtet: Sondieren der Lage, sich darauf einstellen, ihr gemäß manövrieren, dabei nicht mit der Wimper zucken. Interesse- und motivlos kennt er in einer Welt, die offenkundig nichts zu bieten hat (die Kulisse, eine us-amerikanische Großstadt, bleibt seltsam diffus, nicht einsortierbar und auffallend unattrakativ als Lebensraum, dabei doch stets präsent über die um eigentümliche Authentizität bemühte Tonspur), nichts anderes außer: Überleben, against all odds.

Ein Held ist er deshalb genau nicht. Er gewinnt kein Herz, rettet keins, greift nicht ein, kein Impetus geht von ihm aus, kommt gerade so ums Schlimmste herum, läuft am Ende aus der Welt. Was er aber kennt ist Solidarität der Klasse wegen: "Go home", sagt er zu seinesgleichen auf Seiten des Widerparts, die Pistole in der Hand. Mehr bleibt ihm selbst am Ende schließlich auch nicht übrig. My car, my home - all diese american values, von denen schlussendlich kaum was bleibt, von Trostzuflucht und Utopieversprechen ganz zu schweigen.

Ein stilles Meisterwerk.

imdb

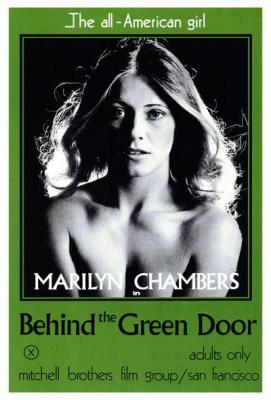

Als die berüchtigten Experimentalfilm-Sequenzen gegen Ende von Behind the Green Door, diesem höchst seltsamen, höchst befremdlichen, wundervoll enrückenden und nie ganz zu greifenden Porno, einsetzen, kommt spürbar Bewegung in den fast zum Bersten gefüllten Seminarraum. Geschäftigkeit in allen Ecken, plötzlich hört man allüberall Stühle rücken, Sitzpositionen sich wechseln, papiernes Rascheln, weggelegte Stifte und nervöses Lachen, das hilflos, auf der Suche nach Antwort und Echo, in den Raum geworfen wird und dabei stets an sich vorbei zielt.

Man spürt es förmlich im Raum stehen, wie wenig mit den so erstaunlich primitiven, aber wirkungsvollen Sequenzen zurande gekommen wird. Die Kontraktionen eines, wie es scheint, übervoll mit Sperma gefüllten Schwanzes, in extremer Zeitlupe, gespiegelt, symetrisch, farbverfremdet, Ekstase am Null- und höchsten Potenzpunkt in Marilyn Chambers Gesicht. Über den Umweg von King Kong findet eine Adaption der Traumnovelle zum psychedlisch-infernalen Höhepunkt eines 2001 - Odyssee im Weltraum. Venus and beyond the Infinite.

Die Körper gelangen in diesen Momenten zu ihrem ekstastischen Verlöschen. Neigt der Pornofilm ansonsten rhetorisch zum Index - "Dies ist die Spur dessen, was wirklich war" -, verflüchtigt er sich hier ganz ins piktorial-abstrakte. Die einzigen cum shots des Films brechen die Diegese vollends auf: Porno als Event in 2-D, das zur Wichsvorlage schlechterdings nicht eignet, dafür aber viel vom Ich-Verlust des Orgasmus erzählt: Der kleine Tod als Entgrenzung - von Körpern, Subjekten, Referenz.

Behind the Green Door hat auch im Jahr 2007 irritiert, nimmt man das Seminar zum Kronzeugen. Eine Domestizierung des Bilderwucherns in der anschließenden Diskussion fand kaum statt; wohl merkte man den Drang, das Gesehene zu sortieren, einzuordnen. Der Widerspenstigkeit dieses vielleicht nicht genießbaren, aber doch bemerkenswerten movies ist's gedankt, dass dies, gottlob, nicht gelang.

imdb

Ein solches ausgewogenes Mischverhältnis erreicht Teil 3 in fast keinem Moment. Dafür gibt es Mehr von Allem. Mehr Konflikt, mehr atemberaubend Anzusehendes, mehr Bösewichte. Der Film selbst läuft dabei munter aus dem Ruder und dies nicht unbedingt zu seinem Vorteil.

Die Story bleibt im Vagen und übersteigt Reißbrettcharakter kaum. Alte Konflikte werden hinübergehievt und es dauert recht lang, bis eine Richtung deutlich wird. An allen Ecken und Enden kommen neue Schurken ins Spiel, die ihrerseits erst eingeführt werden müssen, was nicht immer ganz elegant geschieht. Da sich die einzelnen Teile nur mühselig ineinander schieben, ohne sich dabei je befriedigend zu verdichten (fast immer ist alles absehbar), bringt man oft ganze Passagen damit zu, den Film in seinem Verlauf lediglich zu registrieren, statt an ihm teilzuhaben. Vielleicht habe ich mich im letzten halben Jahr einfach nur zu viel mit narrativ avancierten und komplexen TV-Serien befasst; dennoch muss ich einfach sagen: Zuweilen hat das schon genervt. Weil's eben vor allem an soap operas und telenovelas erinnerte: Wer hat wessen Vater aus der Welt geschafft und dafür mit wessen Freundin wann gepennt und, ach, dergleichen mehr... Wobei eines schließlich doch zu bemerken ist: Spider-Man 3 ist, was Narration betrifft, monströs zusammengesetzt und doch erzählt sich in ihm über weite Strecken ein so derartiges Nichts, dass man über solche Gegensätze fast schon wieder staunen muss.

Irgendwann, aus heiterem Himmel, kommt dann aber doch der erste Bösewicht. Und also die erste Actionsequenz. Sie lässt einiges erahnen, was sich später bewahrheiten wird: Im Sinne von "Viel hilft viel" wird man hier in eine lediglich der Verwirrung dienliche Abfolge von "Raumereien" geschmissen, was ja gerade die Unsitte von zeitgenössischen Actionfilmen ist, die in den vorherigen Spider-Man-Filmen zumindest nicht derart exzessiv betrieben wurde (ich erinnere mich eher an ein paar hübsch aufgeräumte, und gerade dennoch sehr imposante Sequenzen). Einen Gewinn schlägt Spider-Man 3 daraus nicht: Statt Achterbahn gibt's zumeist zerfasert Anzusehendes, sobald etwas Schwung in die Körper kommt.

Überhaupt, die Schurken. Allesamt sehr interessante Figuren und jede eines Filmes würdig. Spider-Man 3 packt jedoch so viel in sich, dass sich von jedem zwar je ein Drittel erahnen lässt, die drei zusammen genommen aber dennoch nicht einmal die Summe ihrer Teile ergeben, sondern eben weniger. Da das Drehbuch überdies keinem dramaturgischen Aufbau folgt, sondern, gelinde gesagt, arge Zeitmanagment-Probleme aufweist und streng nach der Logik momentanen Bedarfs zu funkionieren scheint, wirkt das ganze wie eine geplatzte Wundertüte, deren am Boden herumliegende Einzelteile aufzusammeln offenbar die Mühe nicht lohnte. Weshalb sie sich ja auch keiner gemacht hat.

Vielleicht ist das Potenzial der Titelfigur auch langsam ausgereizt. Von den Heften und Paperbacks konnte ich ja auch immer nur ganz wenige lesen und dann war auch einfach mal gut, zumal Parker als Charakter, naja, schon eher wenig mitreißend ist. Von der vermeintlichen "Nähe" der Figur, weil sie soviele Alltagsprobleme habe, konnte ich jedenfalls nie viel spüren; wie unedlich vielversprechender und unauslotbarer sind dagegen die Abgründe, die in Batman vom Konkurrenzverlag angelegt sind (soviel zu diesem ewigen Streit).

Dennoch gibt's in Spider-Man 3 auch einige hübsche Beobachtungen zu machen. Tobey Maguire beispielsweise sieht jetzt aus wie ein Teig mit Mund, vom alten feinen Schnitt im Gesicht ist nüscht geblieben. Ist da nicht auch die Ahnung eines Doppelkinns? Wohl deshalb meint der Konkurrenzfotograf an der einen Stelle, dass Spidey auf seinen Bildern weniger pummelig erscheinen würde. Nett auch, dass die eine Blaskapelle die Titelmelodie von irgendeiner uralten Spiderman-Serie (oder sowas) spielt. Stan Lee himself hat ein nettes Cameo, dasselbe gilt für die drei Kinder von Sam Raimi, die ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ähneln, weshalb man sie zuvor noch nicht einmal gesehen haben muss, um sie als ihres Vaters Brut zu erkennen (der Abspann gab mir schließlich recht). Und schließlich nichts weniger als göttlich ist der obligate Auftritt von Bruce Campbell, der in /allen/ Raimi-Filmen mitspielt: Einmal mehr erweist sich der alte B-Movie-Dandy als die coolste Sau von Hollywood. Nur die alte Karre von Sam Raimi habe ich diesmal nicht entdeckt, sonst bringt er die ja immer unter - wer hat Hinweise?

Doch davon ab und als sozusagen Fazit: Ich freue mich auf den zweiten Batman. Den Spidey lassen wir jetzt erstmal gut sein, ja?

imdb

Los Muertos, die Toten, heißt der zweite Film des jungen argentinischen Filmemachers Lisandro Alonso. Ein schlichter, lakonischer Titel, und doch präzis und exakt, in dem was er bezeichnet, mit einer sublimen Ahnung von Schrecken, doch ohne jedes Pathos. Ein passender Titel.

Mit den Toten beginnt der Film. Die höchst bewegliche Kamera – so agil wird sie an kaum einer zweiten Stelle - taumelt in sich versunken durch einen Wald, der Blick geht nach oben, nach unten. Ein suchender Blick, der indes nichts findet: Das Geäst bleibt nscharf, fleckenhaft. Nur hier und da tritt ein Blatt in den Schärfebereich direkt vor der Linse, als würde es ganz unwirklich erst direkt dort entstehen, und zeichnet sich konturiert vom undeutlichen Hintergrund ab. Dann, nur im vorbeigleitenden Anschnitt, ein toter Junge am Boden, Blut. Man hört Wasser plätschern, die Kamera schwebt weiter, eine weitere Leiche, ebenfalls ein Junge, dem kaum mehr Aufmerksamkeit vergönnt ist. Schließlich der Mörder, ebenfalls nur im Anschnitt, ebenfalls ein Junge. In seiner Händ hält er eine Machete. Das Bild wird grün, kein Vorspann folgt.

Alonso lässt Los Muertos fast schon hypnotisch beginnen. Er lenkt den Blick auf die Machart des Films und stellt auf das Tempo ein. Bedächtig, kontemplativ, jedoch nicht einlullend, oft genug nur minimal über dem Nullpunkt von Narration, und dennoch immer wieder überraschend, spannend, da Details in die Aufmerksamkeit rücken dürfen.

Im Mittelpunkt steht Vargas, ein bereits älterer Mann und offenbar der Mörder aus dem Prolog, der ein Gutteil seines Lebens für den Mord an seinen beiden Brüdern im Gefängnis abgesessen hat. Daran erinnere er sich kaum mehr, sagt er an einer Stelle, auf seine Tat angesprochen. Dass sich Vargas im Gefängnis befindet, ergibt sich erst nach und nach. Einen establishing shot, der die Zuschauer über Setting und Person einführend und umfassend in Kenntnis setzt, eine typische Erzählweise des kommerziellen Kinos also, findet man in Los Muertos an keiner Stelle.

Stattdessen reiht Alonso einzelne, oft sehr lange Einstellungen aneinander. Vargas im Bett, wie er geweckt wird. Später bei der Arbeit, beim nachmittäglichen Spazieren, ein Gespräch mit anderen Insassen. Eine Vielzahl von Räumen, die eine Kartografie der Örtlichkeit indes nur schwer ermöglicht und die ihren institutionellen Charakter – es könnte zunächst auch ein beengtes Dorf sein – erst nach und nach zu erkennen geben. Immer ist Vargas schon da, in diesem jeweiligen Raum, und immer verlässt er die Einstellung zu ihrem Ende hin und lässt ein unbelebtes, nachwirkendes Bild zurück. Nur selten schwenkt die Kamera ein wenig und verrät weitere Details der Umgebung.

Vargas wird entlassen, nach 30 Jahren Haft. Er lässt das Gefängnis hinter sich und damit die überschaubaren Bahnen seines Lebens. Vargas streift durch's Land. Er besucht eine Prostituierte, kauft ein Kleid für seine erwachsene Tochter, die er noch nie gesehen hat, fährt mit einem Boot auf dem Fluß entlang, erreicht eine Insel, ernährt sich von erbeutetem Honig und schlachtet fachmännisch eine Ziege. Die vollgestellte Welt der Gefängnissiedlung weicht einer existenziellen, rein auf Physis abgestellten Welt, in der nurmehr wenig an die Zivilisation erinnert. Eine Welt, die nach Vögelgezwitscher, Grillengezirpe und heißem Wind klingt; die Tonspur von Los Muertos ist über weite Strecken reinster Ambient.

Nach und nach ergibt sich eine Form von Karte: Die einzelnen Orte, die Vargas durchstreift, erscheinen zusehends verknüpft. Ist Vargas im Gefängnis immer schon da gewesen, so ergibt sich hier eine vorgefundene Welt: Einzelne Bilder sind erst da, und werden erst anschließend von ihm betreten. Eine Einstellung – die schönste des ganzen Films – zeigt ihn auf dem Gepäckladeteil eines fahrenden Transporters. Der Wagen hält, Vargas springt ab, die Kamera folgt seiner Bewegung im stoisch-langsamen Schwenk. Vargas setzt sich in Bewegung. Mit ihm fährt auch der Wagen an, auf dem sich die Kamera noch immer befindet. Beide fahren weiter, Vargas wird zum kleinen, weißen Punkt in einem stumm bleibenden Bild.

Vargas sucht seine Tochter. Schließlich findet er deren Sohn in einem ärmlichen Zelt am Rande einer Dschungelsiedlung. Eine Reise ist am Ende, mit ihr auch Alonsos kontemplative, filmisch minimalistische Meditation. Die Bilder, die er findet, sind, in dem was sie zeigen, von einzigartiger Klarheit und bleiben dennoch rätselhaft. Sie bilden keine Metaphern aus, sind weder sinnüberfrachtet, noch von ausgestellter Tiefe berauscht. Spielzeug liegt am Boden, die Toten sind tot, der Fluß fließt und Vargas, informiert der Abspann, ist Vargas.

imdb

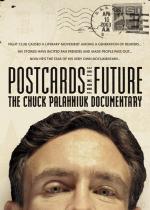

Dies zumindest behauptet die vorliegende Doku in wenig distanzierter Haltung. Was man so sieht und hört, darin, könnte in der Tat darauf schließen lassen, dass Palahniuk so eine Art J.G. Ballard der Jetztzeit sein oder als solcher eines Tages mal angesehen werden könnte. Zumindest hat er dafür die beste Voraussetzung: Eine Art cult following unter jungen Amerikanern, von denen einer sozial ausgegrenzter als der andere wirkt. Freaks und Nerds, schlechte Zähne, seltsame Frisuren, Übergewicht und Ticks, wohin man schaut. Und mittendrin Chuck Palahniuk, der einst Automechaniker war und dessen trainierte Oberarme in der Tat so aussehen, als würde er sich regelmäßig mit Tyler Durden prügeln. Meist tritt er kultiviert und charmant auf, unbestritten verfügt er über das wertvollste Kapital unserer Zeit: Charisma in rauen Mengen. Dann wieder trägt er Tarnhosen und Hemden mit abgeschnittenen Ärmeln, als käme er gerade aus irgendeinem Manöver im Feld.

Dies zumindest behauptet die vorliegende Doku in wenig distanzierter Haltung. Was man so sieht und hört, darin, könnte in der Tat darauf schließen lassen, dass Palahniuk so eine Art J.G. Ballard der Jetztzeit sein oder als solcher eines Tages mal angesehen werden könnte. Zumindest hat er dafür die beste Voraussetzung: Eine Art cult following unter jungen Amerikanern, von denen einer sozial ausgegrenzter als der andere wirkt. Freaks und Nerds, schlechte Zähne, seltsame Frisuren, Übergewicht und Ticks, wohin man schaut. Und mittendrin Chuck Palahniuk, der einst Automechaniker war und dessen trainierte Oberarme in der Tat so aussehen, als würde er sich regelmäßig mit Tyler Durden prügeln. Meist tritt er kultiviert und charmant auf, unbestritten verfügt er über das wertvollste Kapital unserer Zeit: Charisma in rauen Mengen. Dann wieder trägt er Tarnhosen und Hemden mit abgeschnittenen Ärmeln, als käme er gerade aus irgendeinem Manöver im Feld. Das Bild, das sich hier ergibt, ist nicht unbedingt das schlechteste; es ist dem etablierten Literaturbetrieb mit seinen öden Ritualen, seinen Schleimereien, Unverbindlichkeiten und Intrigen, seinen Wichtigtuereien und Gelecktheiten - seien es, gleichviel, Frisuren, Geschlechtsteile oder Arschlöcher - allemal vorzuziehen. Es ergibt sich eine neue Verbindlichkeit der Physis, des Da- und Dabei-Seins. Darin ist das Bild Fight Club - den ich als Film eben kenne - nicht unähnlich.

Was sich aber auch ergibt, ist eine Art Religionskult. Unschwer ist Palahniuk in den Augen der Fans als Messias zu erkennen. Postcards from the Future entstand zu weiten Teilen auf zwei Palahniuk-Konferenzen, die im Abstand von zwei Jahren am Literatur-Department einer us-amerikanischen Universität unter der Schirmherrschaft einer ihrerseits von Palahniuk begeisterten Professorin stattfanden. Sowohl Palahniuk, als auch die Idee zur Konferenz wurden ihr von Studenten angetragen. Und Palahniuk nun also diskutiert und doziert, beantwortet mal brav, mal spitzbübisch Fragen und sitzt anderen lectures im Publikum bei. Darauf angesprochen, meint er an einer Stelle, dass der Gedanke, an einer Konferenz über sein literarisches Werk teilzunehmen, zunächst sehr creepy gewesen sei; er habe in Erwägung gezogen, ihr fernzubleiben, hatte sich dann aber, aus Höflichkeit, doch dafür entschieden, an ihr teilzunehmen. Palahniuk ist ein Charmeur. Selbst anstößigste und unsensibel geführte Interviews dreht er noch zu seinen Gunsten um. Er ist ein begnadeter Anekdotenerzähler. Und im Publikum wird deutlich spürbar nach jeder Silbe gelechzt, während Palahniuk mit ausgezogenen Schuhen im Schneidersitz auf dem Dozententisch hockt. Wie allen messianischen Figuren überwältigt auch er den Sinnesapparat seiner Gefolgschaft: Bei der öffentlichen Lesung einer offenbar wirklich äußerst schauderhaften Horror Short Story fällt einer im Publikum unter viel Geschrei in Ohnmacht. Ein übliches Phänomen, erfährt man bald.

An anderer Stelle spricht Palahniuk vermutlich nicht zufällig davon, dass der Menscheit die großen Erzählungen abhanden gekommen sind. Er nennt sie die meta-narratives und meint, beispielsweise, das Christentum oder den Kommunismus; Palahniuk, der antipostmoderne Postmoderne. Diese stories jedenfalls seien es, die das Leben der Menschen zum Besseren ändern könnten. Ein communism saves us all sei Partikular-Geschichtchen wie Britney Spears is hot vorzuziehen. An der Generation seines Publikums läge es ein neues meta-narrative zu installieren. Nicht auszumachen ist, ob Palahniuk sich selbst für einen Propheten hält. Vermutlich eher nicht, er wird aber dazu erhoben.

Jene Momente, in denen Palahniuk frei und vom Film selbst auch ungestört doziert und redet, sind bis zum äußersten seduktiv. Man will die Bücher lesen, man will diesem Mann glauben. Im Vorspann zu Postcards from the Future taucht eine Website auf, die den Film präsentiert und wohl auch produzietr hat. Betitelt ist sie schlicht: "The Cult". Postcards... ist von Fans gedreht, die ihrem Meister bedingungslos an den Lippen hängen.

Das ist letztendlich das Heikle des Films. Man erfährt nur wenig bis nichts über die Bücher selbst, dafür viel, sehr viel, von Palahniuk. Mag sein, dass er Finger auf offenen Wunden der Jetztzeit legt. Man erfährt nur nicht recht, welche Wunden das sind. Man muss es sich denken, und man muss die bedingungslose Begeisterung der Fans glauben, wenn man nicht, hie und da, vor ihr erschrickt. User-Votes, imdb: 8,4/10.

» imdb ~ palahniuk@perlentaucher

» movie magazine search engine ~ movie blog search engine

Ein Fracht-Flugzeug mit wenigen Passagieren stürzt in der Wüste ab. Die Vorräte reichen kaum zum Patroullieren oder ähnlichen Projekten. Versuche dahingehend schlagen fehl. Was bleibt, ist Sonne und wenig Zeit und also die Hoffnung, in dieser Zeit von möglichen Suchtrupps gefunden zu werden. Allein, der deutsche Konstrukteur an Bord - von Hardy Krüger mit wenig Ironie gespielt - schlägt einen wahnwitzigen Trümmerbau vor, der die Überwindung der Natur ermöglichen könnte...

Gerade die Zeichnung dieser deutschen Figur ist es, die dem Film einen seltsam humoristischen Aspekt verleiht. Krüger spielt mit teutonischem Ernst eine teutsche Figur zwischen Kraftwerk-Überaffirmation und klischierter Understatement-Ironie, die vermutlich Krüger selbst als allerletzter bemerkt hatte. Jeder Satz birgt eine Anspielung, jede Geste lässt deutsche Bilder widerhallen - manches ist erschreckend und bezeichnend zugleich. Vielleicht mehr als in diversen Hitlereien der letzten Jahre lässt sich hier jedoch über eine seltsame Verschrobenheit auflachen, die einiges sehr Wahre erkennen lässt. Auf zweiter Ebene bleibt aber der Einsatz dieser Figur interessant: Was sagt uns das US-Abenteuerkino - '65 sicher schon etwas ins Alter gekommen -, wenn es weit abseits in der Wüste gelegen eine Versöhnung teutschen Ingenieursgeist mit us-amerikanischem Pioniergeist förmlich installiert?

Und schließlich ist Krüger - in einem von Stars förmlich durchzogenen Ensemble - damit auch der eigentliche, wenngleich undankbare Star des Films. James Stewarts Performance eines von Selbstvorwürfen zerfressenen Haudegens lässt sich zwar vor dem filmhistorischen Hintergrund der klassischen Hollywood-Heldenfigur der eine oder andere Aspekt abgewinnen, für sich genommen könnte sie den Film indes kaum tragen. Auch Ernest Borgnine, der oft genug - und so auch hier - als geistig eher etwas eingeschränkte Figur zu sehen ist, bleibt nur als Träger einer Tragödie am Rande in Erinnerung.

imdb

Since this is an English Blog-A-Thon I'll try to write this review in English. However, since English isn't my native language and I am out of school for quite a while now, I want to apologize right in the beginning for all mistakes concerning grammar, spelling and what not that might be out there. Please feel free to correct me, if I am talking total rubbish here or there...

Since this Blog-A-Thon is not about trashy movies in the sense of „so bad they're good“ (which is, in my opinion, a quite dull way of looking at movies) but about movies that are generally considered „bad“, but nevertheless do have their qualities, I decided to write about one of my favorite „bad movie“ to ever come out of my homeland, (West-)Germany. Blutiger Freitag is an Italian-German co-production, but it was shot in Germany with mainly German cast and crew. When in the States, you might find a copy of this underrated gem of German exploitation by looking out for „Violent offender“ which is its international title.

Let me start with one single note: Blutiger Freitag is, first of all, a movie that-rocks - period! Oh boy, does it rock! Now, that I made this clear, I will leave aicn-mode and try to establish some context, 'cause Blutiger Freitag is a movie that gets only better if you know its historical context.

When Quentin Tarantino introduced his Kill Bill to the German audience, press quoted him leaving the press conference: „Alfred Vohrer rocks!“ - Alfred Vohrer is one of the most notorious directors of the infamous Edgar Wallace franchise by Rialto which might be considered the closest thing to b-movie or trash movie culture in West-Germany back in the heydays. When it comes to genre, West-Germany didn't all so well – there was a whole lot of Heimatfilme (which are, basically, movies about dumb assholes) or, even worse, Musikfilme (which you really – really – shouldn't look out for). Then, of course, were the Reportfilme - basically soft porn in some weird report disguise – which were, strange enough, super-hyper-blockbusters in the early 70s. People were standing for hours in front of cinemas to see some strange (and pretty frigide) soft porn and no us-american prestige movie was able to kick those porn flicks from the box office throne. And there was the Kraut Western which really can't be compared to their Spaghetti pendants – can't get much redeeming value out of some Winnetou flick. When it comes to horror or straight action thrillers (in the vein of the Italien poliziotti, f.e.), you really can't get much out of Germany, however. Sure, there were the Wallace krimis and Alfred Vohrer – you remember him from some lines above, do you? - put out one or two each year. However, when compared to classic exploitation craziness, the Wallace movies were quite tame, for sure with a spooky touch and some wit to it and with some nostalgic value when you grew up on them via German television (as I did), but the nice German term altbacken (meaning something like „like bread from yesterday“) fits them quite well. So, coming back to exploitation guru Tarantino, when he made his gesture of appreciation to the German exploitation flick, he also made a testimony that he obviously didn't see the apotheosis of German exploitation.

Which is, basically, Blutiger Freitag. Rolf Olsen is its director's name – and if Tarantino knew this hilarious flick, it would have been his name in the above mentioned quote. Not that Olsen is anyting close to an auteur. He was just an old guy doing what had to be done. So he did some Kraut Western, some Horror, even some strange Mondo movie. And Blutiger Freitag.

Blutiger Freitag is a wild ride. It begins with a a scene at Munich court house. Two cops are on their way to the judge to bring him some pretty wild looking dude - played by Raimund Harmstorf, who you might know when you know your Italien soldier flicks. However, we see there are some other dudes round there, behaving strange. When Harmstorf says he has to use the bathroom (his words are, for sure, no that discrete), it turns out he's trying to flee and the other guys were preparing the whole thing. After some chaos in the court house and some seriously damaged cop faces later, we get to know that Harmstorf is planning a great bank robbery with both guys who managed his escape. One of the guys, Luigi, an Italian gastarbeiter (a worker from a foreign country), brings his girl friend into the whole thing which leads to some serious trouble when her brother – who just left the army illegaly – happens to get to know what the four people are planning. However, you need to know that Harmstorf really is a bad-ass: He is an absolute asshole when it comes to terms, and he for sure doesn't try to hide this aspect of his persona. One might even wonder, why all the guys are trying to work with that guy, but as you know, you never know...

However, one day the robbery takes place. They take hostages. Media arrives at the crime scene. And Harmstorf drinks a lot of booze, terrorizing the hostages and his fellows just as he pleases. It turns out one of the hostages is the daughter of one the local Bonzen („rich upper class“), so Harmstorf tries to get one extra million out of it. However, the deserting brother somehow falls in love with the bourgeoise lady – ot at least feels way too much compassion for her – so he somehow subverts the whole plan. Of course, Harmstorf ain't amused. Tension's getting stronger among the robbers. And Harmstorf continues drinking booze.

Later in the evening, they manage to escape after one cop got killed. However, the situation escalates out in the woods where the robbers try to hide in a shag. Luigi got shot on the way and Harmstorf, now completely drunk, raped one of the hostages. It seems he's on his way to kill everyone, but the cops come in first. Now it's everybody on his own. The shooting starts and we learn that this movie isn't titled Blutiger Freitag (bloody Friday) for nothing ...

Not only being awesomely entertaining – one of the great things being Harmstorf the asshole you love to hate, always dropping a catchy line or two -, Blutiger Freitag also is a great example for dynamic and most efficient film making. No scene which isn't dynamized by camera position or movement. Olsen even experiments with handheld camera which adds a terrific drive to all the action scenes (there are a lot). And then there is a certain sense of „there's nothing we won't do“: When Harmstorf threatens one of the female hostages to rape her, the camera goes all the way to his crotch to show his male dominance in close-up: We learn to know that Harmstorf must have elephant testicles and a monster cock – or he always has some extra socks with him. Then there's the actual rape scene – which is experimental film making in the most classic sense of the word: Leave diegetic film world and experiment with different layers and motivs (we see dead meat, the whole screen turns ghoulishly red) and points of view. Quite surrealistic moment, if you ask me.

So, Blutiger Freitag goes all the ways only exploitation movies were able to go. But has it also the classic weakness of most exploitation movies – the dragging story? No. Blutiger Freitag is a great example of telling your story fast, to the point and without any holes of length in it (holes of logic? Well....). People are established fast and have their functions within the narrative, goals are being notified and people try to reach them. Conflicts show up and lead to turmoil the quick way. When Jess Franco is the master of lengthening any movie so hard it actually hurts, Rolf Olsen must be considered his opponent: He doesn't lose any time and there are no unnecessary inserts in his movie to gain length. Blutiger Freitag is bad ass film making at its best.

But what really puts this movie on top of Euro exploitation is its overall sense of zeitgeist and socio-political and socio-cultural issues. When Blutiger Freitag was shot (in 1972), Germany had to deal with a lot of similar cases: It was the time when the student protest led to terrorist militance and the early RAF guys (RAF = Red Army Fraction, a communist revolutionary organisation) were financing their fight with bank robberies all over the country which, back then, were quite easy, since surveillance technology wasn't established well and especially rural police wasn't prepared for such ferocious attacks. So, Blutiger Freitag deals with quite a hot topic: People were afraid and there was a lot of talk going on. Also, among young people notions of revolution and breaking-out were quite common: Luigi and his girl friend, for example, don't talk like your average marxist student – however they have it up to here working shit jobs (both are shown in their job environments for quite a time) for shit money for rich bosses getting richer every day. And Harmstorf himself is always good for some punch lines against „capitalist pigs“. However, he doesn't struggle in the name of some class against the other. He's only in it for the money and the less he needs to share the better.

Also note a great sequence, when people outside the bank are asked by some journalist dude who seems to work for radio or television. He asks people what they think of crimes like this. In this scene you get a great idea of what was going on in Germany in those days: You have your average narrow-minded alt-nazis who can't think of anything but „Die gehörn ins Gas“ („Put them in the gas chamber!“) and you have some beard wearing hippie kinda guys claiming, „they“ only take back what some capitalist took of them. This sequence is quite long and there are a lot of statements like these. The camera simulates some tv kinda looking aesthetic and the people have some authentic feelto them. You get a great idea of how tight this cheap movie was to every day discourse among the German population back then.

Blutiger Freitag really is a movie of its own. You won't find quite similar movies coming out of Germany in those days. It's a great example for potential of exploitation movies and overall one of the best genre movies coming out of Germany in the early 70s. When German cinema split up into soft porn on the one hand and quite sollipsistic auteur cinema on the other - Blutiger Freitag went some third way and managed to do a movie which is absolutely tight to current affairs – and is entertaining just as well. It's one bastard of a movie – and when you have the chance to watch it: Take it!

Pics were mainly taken from this great review of Blutiger Freitag. Thanks!imdb

Marie Antoinette ist ein Film, der zu "Falsch!"-Rufen nicht aufruft, sie einem aber doch abnötigt. Warum dies, hat sehr schön Ekkehard hier geschrieben.

Meine Reflexe beim Schauen hingegen waren weniger artikuliert, weniger analytisch. Was sollte mich, ehrlich, eine solche dumme Nuss angehen, Aristokratin, Monarchistin obendrein? Der Jammer der bürgerlichen Gesellschaft ist ja doch, dass sie immer wieder aufs Neue mit Wehmut auf das eigenhändig Abgeschaffte zurückblickt und Liebreiz und Schönheit dort entdeckt, wo vielmehr vom Hunger der Bevölkerung, von der brutalen Menschenverachtung jeder Monarchie zu sprechen wäre. Doch jedes Städtchen, das etwas auf sich hält, hält etwas auf seine Kaiser-Wilhelm-Straße, auf die ganzen verklärten Artefakte von Herrschenden, die der Freiheit ihrer heutigen versonnenen Verehrer mit Flamme und Schwert entgegen treten würden, wenn sie könnten.

Oder kurz: Beim Sturm auf Versailles summte ich die französische Nationalhymne. Bringt mir den Kopf von Marie Antoinette! Um dieses Bild hingegen wird man im Zuckerland betrogen. Wie um jedes Bild all dessen, was hinter jedem Schnörkel der Ausstattung steckt, wem der seinerzeitige Pomp mit welchen Mitteln abgepresst wurde. Gegen eine Musealisierung von Versailles und seiner Pracht ist nichts zu sagen: Schon alleine, weil darin Menschenhandwerk steckt; Marie Antoinette hingegen interessiert sich nicht hierfür, sondern - und dies denn auch mit der Haltung des Bekuckens nur - für die historischen Bewohner, denen Versailles Goldener Käfig ist.

Das Bedauerliche aber ist schlussendlich, dass hinter solcher, leicht ins Dümmliche spielender Perspektivblindheit der bislang reifste Film seiner Regisseurin steckt. Marie Antoinette ist unbestritten konzentriert gefilmt, mit richtigem Takt und Gespür für die Länge einer Einstellung und Montage. Dass der poppige New-Wave- und Post-Punk-Soundtrack zuweilen proto-diegetischen Charakter entwickelt - auf der ausgelassenen Maskenparty - ist ein kleiner Kunststreich, der mit dem kaum Bemerkbaren spielt. Jede Sekunde des Films ist so, nicht anders intendiert. Nur ist das Projekt, dem mit solch sorgfältiger Reflexion der Formmittel begegnet wird, ein von innen heraus madiges. Man sieht's nur nicht. Vielleicht geht's ja auch einfach darum: Ich seh' was nicht, was Du nicht siehst. Marie Antoinette sieht die Weite des Landes und sieht das Land nicht, wir sehen die Revolution und sehen die Revolutionäre nicht, Marie Antoinette sieht die Natur und sieht die Natur nicht und alle sehen Kirsten Dunst nackt, nur wir nicht - ein Beschiss von einem Film.

imdb

Keine große, aber doch eine leise Enttäuschung, auch wenn ich schon von vornherein darauf gefasst war, mir kein Meisterwerk zu Gemüte zu führen. The Black Dahlia, basierend auf dem gleichnamigen Roman von James Ellroy, der sich einmal mehr in die Untiefen der Schattenwelt des Los Angeles der 40er Jahre wagt, bietet vieles, was man von De Palma kennt: Eine betont artifiziell gestaltete Erzählwelt, zuweilen hölzern agierende Darsteller (ich will jetzt nicht mit Brecht winken, aber ich denke schon, dass dies bei De Palma Methode hat), manieristische und doch nicht heischende "Kamerainserts", Zeitlupen.

Und doch: Es wirkt leicht wiederholt, angebracht, zueinander nicht recht stimmig. Nun zerfallen die Strukturen der De-Palma-Filme oft genug - und in der Regel mit Gewinn, da die Form des narrativen Spielfilms an ihren üblichen, nicht selten ideologischen Nahtstellen aufbricht und sie so als diese ins Bewusstsein rückt. In The Untouchables - De Palmas zweiter, großer Nostalgie-Film - wird diese Aufgabe an Morricone deligiert, der über das Mafiafilm-Pastiche einen betont casio-blechernen Soundtrack legt, der viel mit den 80er Jahren und nichts mit den 30ern gemein hat.

The Black Dahlia hingegen ist glossy in einer Weise, die zuvorderst Könnerschaft transportiert: Ausleuchtung, Ausstattung, die Detailauflösung des Filmmaterials - alles von bestrickender Eleganz. Er ist an Nahtlosigkeit und Bildoberflächen-Fetisch interessiert, die De-Palma-Zutaten wirken da schon fast wie Signaturen, die zu groß ins Bild reinragen - und ihm doch fremd bleiben. Freilich ist es eine Freude, den zwei, drei außergewöhnlichen Kamerafahrten zuzusehen: Von der Straße auf das Dach, der Blick dahinter, wieder hinunter, auf die andere Straßenseite. Der Schwung aus dem establishing shot vor Scarlett Johanssons Gesicht. Hier ist De Palma bei sich; ansonsten, scheint es, arbeiten er und The Black Dahlia gegeneinander. Man kann dem zuschauen und ist nicht gänzlich schlecht unterhalten, doch, allein, mehr De Palma hätte man sich schon gewünscht.

» imdb ~ filmz.de

» movie magazine search engine ~ movie blog search engine

lol