Thema: Filmtagebuch: e.f.

20. Januar 05 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren

gesehen auf DVD

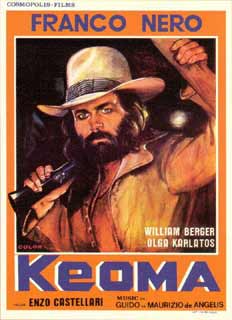

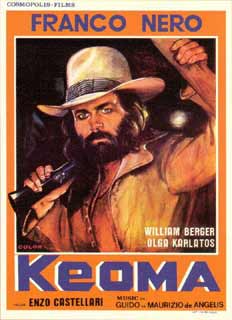

"Platon - Diese Stadt verlässt Du nur im Sarg!"

Gemäß der platonischen Philosophie kann ein Bild immer nur eikon (Abbild) eines a priori bestehenden Urbildes, einer idéa (Idee) sein. Der Idee kommt dabei – vereinfacht ontologisch gesprochen – die Rolle eines strukturierendes Ordnungsprinzip zu, das sich der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen entzieht. Ein Verhältnis, das klar zuungunsten der Bilder ausfällt. Lässt sich die Welt der Ideen durch das Konzept der Anamnesis, also der Widererinnerung an in der Seele verborgene Wahrheiten erreichen, sind Bilder nur bloßer Schein. Nackte Oberfläche.

Der Italowestern hat immer schon von einer eindrucksvollen Bildsprache gelebt. Ein Umstand, der seinen wortkargen, in der Vergangenheit verhafteten Protagonisten geschuldet ist. Diese sind durch traumatische Ereignisse in einem "früheren Leben" ihrer Sprache beraubt worden. In Sergio Corbuccis Genreklassiker Leichen pflastern seinen Weg ist dieses eigentlich psychisch bedingte Unvermögen durch eine tatsächliche Verletzung der Stimmbänder (die bezeichnenderweise im Kindesalter erfolgte) in den Körper des Protagonisten eingeschrieben. Diese exemplarische Unfähigkeit einen kommunikativen Nexus zur Gegenwart zu schließen wird durch symbolträchtige Handlungen sublimiert, die selbst einen banalen Vorgang wie das Anzünden eines Streichholzes durch eine lakonisch-eindrucksvolle Geste in den Rang des Sakralen erheben können. Ein weiteres, wenn nicht sogar das wichtigste Strukturmerkmal des Genres ist das Duell. Zu Beginn von Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod wird erhebliche Zeit darauf verwendet eine Gang von Revolverhelden beim Warten auf den großen Moment zu zeigen, ein Portrait ihrer Anspannung zu zeichnen. Rollen, die eigentlich mit Clint Eastwood, Lee van Cleef und Eli Wallach besetzt werden sollte, was aber letztlich durch terminliche Probleme nicht zustande kam. Dann, der Fremde steigt aus, kurzes Zögern, und plötzlich geht alles ganz schnell. Tote liegen im Staub. Nun ist Leones Film ja gemeinhin als Genre-Abgesang bekannt. Der Italowestern, so sagt man, käme in ihm zu seinem Ende. Und in der Tat, besagt Szene spricht, neben einigen anderen mehr, in dieser Hinsicht eine recht deutliche Sprache. Auch und gerade, wenn man sich die ursprüngliche Besetzung vor Augen hält. Problem ist, dass der Film dabei nur auf der Ebene des Symbolischen, des Bildhaften verbleibt. Anders verhält es sich in Enzo Castellaris Film:

Der Italowestern hat immer schon von einer eindrucksvollen Bildsprache gelebt. Ein Umstand, der seinen wortkargen, in der Vergangenheit verhafteten Protagonisten geschuldet ist. Diese sind durch traumatische Ereignisse in einem "früheren Leben" ihrer Sprache beraubt worden. In Sergio Corbuccis Genreklassiker Leichen pflastern seinen Weg ist dieses eigentlich psychisch bedingte Unvermögen durch eine tatsächliche Verletzung der Stimmbänder (die bezeichnenderweise im Kindesalter erfolgte) in den Körper des Protagonisten eingeschrieben. Diese exemplarische Unfähigkeit einen kommunikativen Nexus zur Gegenwart zu schließen wird durch symbolträchtige Handlungen sublimiert, die selbst einen banalen Vorgang wie das Anzünden eines Streichholzes durch eine lakonisch-eindrucksvolle Geste in den Rang des Sakralen erheben können. Ein weiteres, wenn nicht sogar das wichtigste Strukturmerkmal des Genres ist das Duell. Zu Beginn von Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod wird erhebliche Zeit darauf verwendet eine Gang von Revolverhelden beim Warten auf den großen Moment zu zeigen, ein Portrait ihrer Anspannung zu zeichnen. Rollen, die eigentlich mit Clint Eastwood, Lee van Cleef und Eli Wallach besetzt werden sollte, was aber letztlich durch terminliche Probleme nicht zustande kam. Dann, der Fremde steigt aus, kurzes Zögern, und plötzlich geht alles ganz schnell. Tote liegen im Staub. Nun ist Leones Film ja gemeinhin als Genre-Abgesang bekannt. Der Italowestern, so sagt man, käme in ihm zu seinem Ende. Und in der Tat, besagt Szene spricht, neben einigen anderen mehr, in dieser Hinsicht eine recht deutliche Sprache. Auch und gerade, wenn man sich die ursprüngliche Besetzung vor Augen hält. Problem ist, dass der Film dabei nur auf der Ebene des Symbolischen, des Bildhaften verbleibt. Anders verhält es sich in Enzo Castellaris Film:

In einer der eindrucksvollsten Szenen sehen wir vier aufgerichtete Finger einer Hand, präziser: der Hand Keomas, die - aus der Subjektiven gefilmt - mit jedem einzelnen Anwinkeln den Blick auf eines seiner zukünftigen Opfer freigeben. Anschließend wird mit Blei abgeräumt. Vier Finger, vier Opfer. Der Bogen zu Platon ist geschlossen. Hinter dem Bildsymbol (Finger = Gegenspieler) wird die Idee (der Archetypus des Gegenspielers) sichtbar. Kurzes Anvisieren und beides wird gemeinsam zum Teufel gejagt. Symbolisch und real, im Bildkader komprimiert. Castellari bringt Leones unfinished buisness zu einem wirklichen Ende. Entsprechend düster ist der Grundtenor: Angenehm unironisch verdichtet Castellari einen enormen Zitatenfundus zu einem Filmkörper von unerhörter Gravität. Ein Ansatz, der Strenge erfordert. Und so nimmt es auch nicht weiter Wunder, dass der Film konsequent von einer Matrix mythischer Narrative strukturiert wird, die, und das ist das wichtigste Charakteristikum des Films, durch ein verwegenes Ausreizen des Scopeformats eindrucksvoll mit der reinen Bildebene synchronisiert werden. Um dieses austarierte Verhältnis zu stabilisieren, ist der Film von einer hermetisch-phantasmatischen Membran geklammert, in der auch das Raum-Zeit-Gefüge außer Kraft gesetzt ist. So gibt es diverse Szenen, in denen der Held ohne jeden Schnitt durch die Vergangenheit schreitet. Auch die von Sam Peckinpah entlehnten, in verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufenden Zeitlupenaufnahmen scheinen einen einzigen Vorgang (Mann wird erschossen und stürzt) durch geschickt eingesetzte Gegenschnitte zeitlich zu fragmentieren.

In einer der eindrucksvollsten Szenen sehen wir vier aufgerichtete Finger einer Hand, präziser: der Hand Keomas, die - aus der Subjektiven gefilmt - mit jedem einzelnen Anwinkeln den Blick auf eines seiner zukünftigen Opfer freigeben. Anschließend wird mit Blei abgeräumt. Vier Finger, vier Opfer. Der Bogen zu Platon ist geschlossen. Hinter dem Bildsymbol (Finger = Gegenspieler) wird die Idee (der Archetypus des Gegenspielers) sichtbar. Kurzes Anvisieren und beides wird gemeinsam zum Teufel gejagt. Symbolisch und real, im Bildkader komprimiert. Castellari bringt Leones unfinished buisness zu einem wirklichen Ende. Entsprechend düster ist der Grundtenor: Angenehm unironisch verdichtet Castellari einen enormen Zitatenfundus zu einem Filmkörper von unerhörter Gravität. Ein Ansatz, der Strenge erfordert. Und so nimmt es auch nicht weiter Wunder, dass der Film konsequent von einer Matrix mythischer Narrative strukturiert wird, die, und das ist das wichtigste Charakteristikum des Films, durch ein verwegenes Ausreizen des Scopeformats eindrucksvoll mit der reinen Bildebene synchronisiert werden. Um dieses austarierte Verhältnis zu stabilisieren, ist der Film von einer hermetisch-phantasmatischen Membran geklammert, in der auch das Raum-Zeit-Gefüge außer Kraft gesetzt ist. So gibt es diverse Szenen, in denen der Held ohne jeden Schnitt durch die Vergangenheit schreitet. Auch die von Sam Peckinpah entlehnten, in verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufenden Zeitlupenaufnahmen scheinen einen einzigen Vorgang (Mann wird erschossen und stürzt) durch geschickt eingesetzte Gegenschnitte zeitlich zu fragmentieren.

Den Tod des Italowestern, man sieht in ungern. Castellari weiß das und enthält sich bei aller Dekonstruktionsarbeit einer klaren Aussage. Auch die Affinität des Films gegenüber christlicher Ornamentik erscheint im Nachhinein in einem anderen Licht. Dass diese kinematografische Passionsgeschichte in einer Schlüsselszene die paradoxalen Dialektik des Kreuzestodes bebildert ist so konsequent wie nachvollziehbar. In ihr findet der Film endgültig zu sich selbst.

Ein Meisterwerk.

imdb

"Platon - Diese Stadt verlässt Du nur im Sarg!"

Gemäß der platonischen Philosophie kann ein Bild immer nur eikon (Abbild) eines a priori bestehenden Urbildes, einer idéa (Idee) sein. Der Idee kommt dabei – vereinfacht ontologisch gesprochen – die Rolle eines strukturierendes Ordnungsprinzip zu, das sich der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen entzieht. Ein Verhältnis, das klar zuungunsten der Bilder ausfällt. Lässt sich die Welt der Ideen durch das Konzept der Anamnesis, also der Widererinnerung an in der Seele verborgene Wahrheiten erreichen, sind Bilder nur bloßer Schein. Nackte Oberfläche.

Der Italowestern hat immer schon von einer eindrucksvollen Bildsprache gelebt. Ein Umstand, der seinen wortkargen, in der Vergangenheit verhafteten Protagonisten geschuldet ist. Diese sind durch traumatische Ereignisse in einem "früheren Leben" ihrer Sprache beraubt worden. In Sergio Corbuccis Genreklassiker Leichen pflastern seinen Weg ist dieses eigentlich psychisch bedingte Unvermögen durch eine tatsächliche Verletzung der Stimmbänder (die bezeichnenderweise im Kindesalter erfolgte) in den Körper des Protagonisten eingeschrieben. Diese exemplarische Unfähigkeit einen kommunikativen Nexus zur Gegenwart zu schließen wird durch symbolträchtige Handlungen sublimiert, die selbst einen banalen Vorgang wie das Anzünden eines Streichholzes durch eine lakonisch-eindrucksvolle Geste in den Rang des Sakralen erheben können. Ein weiteres, wenn nicht sogar das wichtigste Strukturmerkmal des Genres ist das Duell. Zu Beginn von Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod wird erhebliche Zeit darauf verwendet eine Gang von Revolverhelden beim Warten auf den großen Moment zu zeigen, ein Portrait ihrer Anspannung zu zeichnen. Rollen, die eigentlich mit Clint Eastwood, Lee van Cleef und Eli Wallach besetzt werden sollte, was aber letztlich durch terminliche Probleme nicht zustande kam. Dann, der Fremde steigt aus, kurzes Zögern, und plötzlich geht alles ganz schnell. Tote liegen im Staub. Nun ist Leones Film ja gemeinhin als Genre-Abgesang bekannt. Der Italowestern, so sagt man, käme in ihm zu seinem Ende. Und in der Tat, besagt Szene spricht, neben einigen anderen mehr, in dieser Hinsicht eine recht deutliche Sprache. Auch und gerade, wenn man sich die ursprüngliche Besetzung vor Augen hält. Problem ist, dass der Film dabei nur auf der Ebene des Symbolischen, des Bildhaften verbleibt. Anders verhält es sich in Enzo Castellaris Film:

Der Italowestern hat immer schon von einer eindrucksvollen Bildsprache gelebt. Ein Umstand, der seinen wortkargen, in der Vergangenheit verhafteten Protagonisten geschuldet ist. Diese sind durch traumatische Ereignisse in einem "früheren Leben" ihrer Sprache beraubt worden. In Sergio Corbuccis Genreklassiker Leichen pflastern seinen Weg ist dieses eigentlich psychisch bedingte Unvermögen durch eine tatsächliche Verletzung der Stimmbänder (die bezeichnenderweise im Kindesalter erfolgte) in den Körper des Protagonisten eingeschrieben. Diese exemplarische Unfähigkeit einen kommunikativen Nexus zur Gegenwart zu schließen wird durch symbolträchtige Handlungen sublimiert, die selbst einen banalen Vorgang wie das Anzünden eines Streichholzes durch eine lakonisch-eindrucksvolle Geste in den Rang des Sakralen erheben können. Ein weiteres, wenn nicht sogar das wichtigste Strukturmerkmal des Genres ist das Duell. Zu Beginn von Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod wird erhebliche Zeit darauf verwendet eine Gang von Revolverhelden beim Warten auf den großen Moment zu zeigen, ein Portrait ihrer Anspannung zu zeichnen. Rollen, die eigentlich mit Clint Eastwood, Lee van Cleef und Eli Wallach besetzt werden sollte, was aber letztlich durch terminliche Probleme nicht zustande kam. Dann, der Fremde steigt aus, kurzes Zögern, und plötzlich geht alles ganz schnell. Tote liegen im Staub. Nun ist Leones Film ja gemeinhin als Genre-Abgesang bekannt. Der Italowestern, so sagt man, käme in ihm zu seinem Ende. Und in der Tat, besagt Szene spricht, neben einigen anderen mehr, in dieser Hinsicht eine recht deutliche Sprache. Auch und gerade, wenn man sich die ursprüngliche Besetzung vor Augen hält. Problem ist, dass der Film dabei nur auf der Ebene des Symbolischen, des Bildhaften verbleibt. Anders verhält es sich in Enzo Castellaris Film: In einer der eindrucksvollsten Szenen sehen wir vier aufgerichtete Finger einer Hand, präziser: der Hand Keomas, die - aus der Subjektiven gefilmt - mit jedem einzelnen Anwinkeln den Blick auf eines seiner zukünftigen Opfer freigeben. Anschließend wird mit Blei abgeräumt. Vier Finger, vier Opfer. Der Bogen zu Platon ist geschlossen. Hinter dem Bildsymbol (Finger = Gegenspieler) wird die Idee (der Archetypus des Gegenspielers) sichtbar. Kurzes Anvisieren und beides wird gemeinsam zum Teufel gejagt. Symbolisch und real, im Bildkader komprimiert. Castellari bringt Leones unfinished buisness zu einem wirklichen Ende. Entsprechend düster ist der Grundtenor: Angenehm unironisch verdichtet Castellari einen enormen Zitatenfundus zu einem Filmkörper von unerhörter Gravität. Ein Ansatz, der Strenge erfordert. Und so nimmt es auch nicht weiter Wunder, dass der Film konsequent von einer Matrix mythischer Narrative strukturiert wird, die, und das ist das wichtigste Charakteristikum des Films, durch ein verwegenes Ausreizen des Scopeformats eindrucksvoll mit der reinen Bildebene synchronisiert werden. Um dieses austarierte Verhältnis zu stabilisieren, ist der Film von einer hermetisch-phantasmatischen Membran geklammert, in der auch das Raum-Zeit-Gefüge außer Kraft gesetzt ist. So gibt es diverse Szenen, in denen der Held ohne jeden Schnitt durch die Vergangenheit schreitet. Auch die von Sam Peckinpah entlehnten, in verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufenden Zeitlupenaufnahmen scheinen einen einzigen Vorgang (Mann wird erschossen und stürzt) durch geschickt eingesetzte Gegenschnitte zeitlich zu fragmentieren.

In einer der eindrucksvollsten Szenen sehen wir vier aufgerichtete Finger einer Hand, präziser: der Hand Keomas, die - aus der Subjektiven gefilmt - mit jedem einzelnen Anwinkeln den Blick auf eines seiner zukünftigen Opfer freigeben. Anschließend wird mit Blei abgeräumt. Vier Finger, vier Opfer. Der Bogen zu Platon ist geschlossen. Hinter dem Bildsymbol (Finger = Gegenspieler) wird die Idee (der Archetypus des Gegenspielers) sichtbar. Kurzes Anvisieren und beides wird gemeinsam zum Teufel gejagt. Symbolisch und real, im Bildkader komprimiert. Castellari bringt Leones unfinished buisness zu einem wirklichen Ende. Entsprechend düster ist der Grundtenor: Angenehm unironisch verdichtet Castellari einen enormen Zitatenfundus zu einem Filmkörper von unerhörter Gravität. Ein Ansatz, der Strenge erfordert. Und so nimmt es auch nicht weiter Wunder, dass der Film konsequent von einer Matrix mythischer Narrative strukturiert wird, die, und das ist das wichtigste Charakteristikum des Films, durch ein verwegenes Ausreizen des Scopeformats eindrucksvoll mit der reinen Bildebene synchronisiert werden. Um dieses austarierte Verhältnis zu stabilisieren, ist der Film von einer hermetisch-phantasmatischen Membran geklammert, in der auch das Raum-Zeit-Gefüge außer Kraft gesetzt ist. So gibt es diverse Szenen, in denen der Held ohne jeden Schnitt durch die Vergangenheit schreitet. Auch die von Sam Peckinpah entlehnten, in verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufenden Zeitlupenaufnahmen scheinen einen einzigen Vorgang (Mann wird erschossen und stürzt) durch geschickt eingesetzte Gegenschnitte zeitlich zu fragmentieren. Den Tod des Italowestern, man sieht in ungern. Castellari weiß das und enthält sich bei aller Dekonstruktionsarbeit einer klaren Aussage. Auch die Affinität des Films gegenüber christlicher Ornamentik erscheint im Nachhinein in einem anderen Licht. Dass diese kinematografische Passionsgeschichte in einer Schlüsselszene die paradoxalen Dialektik des Kreuzestodes bebildert ist so konsequent wie nachvollziehbar. In ihr findet der Film endgültig zu sich selbst.

Ein Meisterwerk.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch: e.f.

15. Januar 05 | Autor: e.f. | 2 Kommentare | Kommentieren

gesehen auf DVD

"Welche Wahrheit hätten’s denn gern?"

Von Brian de Palma reden, heißt von Alfred Hitchcock reden. Unter Anhängern des ersteren eine beinahe unumstößliche Selbstverständlichkeit. Umgekehrt sieht der Sachverhalt etwas anders aus, aber das soll an dieser Stelle nicht weiter von Belang sein. In Hitchcocks Stage Fright jedenfalls befindet sich eine falsche Rückblende, die sich im Verlauf des Films dann auch tatsächlich als unwahr herausstellt. Dem Zuschauer offensiv ins Gesicht gelogen. Ein absoluter Tabubruch, ein Skandalon. Selbst heute, gut fünfzig Jahre später, erwarten wir, ob bewusst oder unbewusst, dass Filme, von ihrem narrativem Konstrukt einmal abgesehen (da sind wir eher geneigt zu verzeihen), zumindest "formal wahr" sind. Wie Hitchcock hat sich de Palma mit diesem Diktum nie zufrieden geben können...

Von Brian de Palma reden, heißt von Alfred Hitchcock reden. Unter Anhängern des ersteren eine beinahe unumstößliche Selbstverständlichkeit. Umgekehrt sieht der Sachverhalt etwas anders aus, aber das soll an dieser Stelle nicht weiter von Belang sein. In Hitchcocks Stage Fright jedenfalls befindet sich eine falsche Rückblende, die sich im Verlauf des Films dann auch tatsächlich als unwahr herausstellt. Dem Zuschauer offensiv ins Gesicht gelogen. Ein absoluter Tabubruch, ein Skandalon. Selbst heute, gut fünfzig Jahre später, erwarten wir, ob bewusst oder unbewusst, dass Filme, von ihrem narrativem Konstrukt einmal abgesehen (da sind wir eher geneigt zu verzeihen), zumindest "formal wahr" sind. Wie Hitchcock hat sich de Palma mit diesem Diktum nie zufrieden geben können...

Ein paradoxer Zustand: Der Zuschauer, das schließt den Verfasser ein, tendiert dazu Filmbilder für "wahr", und damit für real zu erachten. Allein von seinen ikonographischen und technischen Voraussetzungen her, scheint das Kino also eher der Realität als der Lüge nahe zustehen. Das ist zumindest der fromme Wunsch dahinter. Diese menschliche Neigung hatte Hitchcock in seinem Film aufgenommen, um die Grenzen dieser Denkart exemplarisch vorzuführen. Allerdings wurden die in den Köpfen präsenten, binären Oppositionen "wahr" und "falsch" nicht bis zur letzen Konsequenz dekonstruiert. Das konsequente Aufzeigen der filmischen Ununterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge musste in letzter Instanz hinter dem "Willen zur Wahrheit" zurückstecken. Anders de Palma: Er bedient sich einer perspektivischen Juxtaposition der Geschehnisse, um die Illusion eines unmittelbaren Gegenwärtigkeitscharakters des Blicks ins Groteske zu verdichten.

Eine Juxtaposition freilich, die nicht alleine beim Visuellen bleibt, das kann sie auch gar nicht. Vielmehr entfaltet de Palma einen komplexen Subtext von parallel existierenden, respektive parallel agierenden Systemen. So finden sich dann auch diverse gesellschaftliche Subsysteme im Film, die alle ihren spezifischen Codes gemäß miteinander in Kommunikation treten. Ein Rechtssystem (Rick Santoro), ein Politiksystem (der anwesende Minister und seine Entourage), sowie ein Militärsystem (Commander Kevin Dunne). Sie alle verhalten sich je nach Situation hermetisch oder offen. Ihr gemeinsames Axiom ist der Widerstreit.

Alle Versuche des Zu-Schauers die ersehnte Omnipotenz des Blicks affirmativ heraufzubeschwören – anders ist das obligatorische Mitfiebern, Mitraten, Mitsuchen nicht zu erklären – werfen uns ratlos auf die eigene beschränkte Wahrnehmung zurück. Es ist ironisch: Durch eine Vielzahl von Technologien konnte die menschliche Wahrnehmung in relativ kurzer Zeit in bisher ungekanntem Maße modifiziert werden. Evolution im Zeitraffer. Trotzdem erfahren wir dadurch keine Kompensation, im Gegenteil, wir bekommen Einblick in noch komplexere Zusammenhänge, die unsere "alten" Rezeptionsstrategien antiquiert, ja geradezu kontraproduktiv erscheinen lassen. Für die mediale Codierung der "Wirklichkeit" (und der damit immer verbunden Hoffnung die Wahrheit in irgendeiner Form fassen zu können) muss der teure Preis des Wirklichkeitsverlustes gezahlt werden. Die Rede von der Wahrheit, sie ist obszön geworden. Ein, wenn nicht sogar das wesentliche Konstituens der Postmoderne. Und so ist es beinahe rührend zu sehen, wie sich Nicolas Cages Detective die gesamte Technik des Casinos untertan macht, um seinen Wahrnehmungsinsuffizienzen ein Schnippchen zu schlagen. Auf der Suche nach dem real thing sieht der Mensch ganz schnell, ganz alt aus.

Alle Versuche des Zu-Schauers die ersehnte Omnipotenz des Blicks affirmativ heraufzubeschwören – anders ist das obligatorische Mitfiebern, Mitraten, Mitsuchen nicht zu erklären – werfen uns ratlos auf die eigene beschränkte Wahrnehmung zurück. Es ist ironisch: Durch eine Vielzahl von Technologien konnte die menschliche Wahrnehmung in relativ kurzer Zeit in bisher ungekanntem Maße modifiziert werden. Evolution im Zeitraffer. Trotzdem erfahren wir dadurch keine Kompensation, im Gegenteil, wir bekommen Einblick in noch komplexere Zusammenhänge, die unsere "alten" Rezeptionsstrategien antiquiert, ja geradezu kontraproduktiv erscheinen lassen. Für die mediale Codierung der "Wirklichkeit" (und der damit immer verbunden Hoffnung die Wahrheit in irgendeiner Form fassen zu können) muss der teure Preis des Wirklichkeitsverlustes gezahlt werden. Die Rede von der Wahrheit, sie ist obszön geworden. Ein, wenn nicht sogar das wesentliche Konstituens der Postmoderne. Und so ist es beinahe rührend zu sehen, wie sich Nicolas Cages Detective die gesamte Technik des Casinos untertan macht, um seinen Wahrnehmungsinsuffizienzen ein Schnippchen zu schlagen. Auf der Suche nach dem real thing sieht der Mensch ganz schnell, ganz alt aus.

Eindringlichstes Bild des Films: Ein mit Kameras ausgestatteter Zeppelin in Augenform durchmisst den Raum. Um mit Godard zu sprechen: Nicht wir haben gesehen, sondern die Kamera. Unsere Augen? Eine Leinwand. Süße Lügen. Lehrstunden in Kino...

imdb | brian de palma im weblog

"Welche Wahrheit hätten’s denn gern?"

Von Brian de Palma reden, heißt von Alfred Hitchcock reden. Unter Anhängern des ersteren eine beinahe unumstößliche Selbstverständlichkeit. Umgekehrt sieht der Sachverhalt etwas anders aus, aber das soll an dieser Stelle nicht weiter von Belang sein. In Hitchcocks Stage Fright jedenfalls befindet sich eine falsche Rückblende, die sich im Verlauf des Films dann auch tatsächlich als unwahr herausstellt. Dem Zuschauer offensiv ins Gesicht gelogen. Ein absoluter Tabubruch, ein Skandalon. Selbst heute, gut fünfzig Jahre später, erwarten wir, ob bewusst oder unbewusst, dass Filme, von ihrem narrativem Konstrukt einmal abgesehen (da sind wir eher geneigt zu verzeihen), zumindest "formal wahr" sind. Wie Hitchcock hat sich de Palma mit diesem Diktum nie zufrieden geben können...

Von Brian de Palma reden, heißt von Alfred Hitchcock reden. Unter Anhängern des ersteren eine beinahe unumstößliche Selbstverständlichkeit. Umgekehrt sieht der Sachverhalt etwas anders aus, aber das soll an dieser Stelle nicht weiter von Belang sein. In Hitchcocks Stage Fright jedenfalls befindet sich eine falsche Rückblende, die sich im Verlauf des Films dann auch tatsächlich als unwahr herausstellt. Dem Zuschauer offensiv ins Gesicht gelogen. Ein absoluter Tabubruch, ein Skandalon. Selbst heute, gut fünfzig Jahre später, erwarten wir, ob bewusst oder unbewusst, dass Filme, von ihrem narrativem Konstrukt einmal abgesehen (da sind wir eher geneigt zu verzeihen), zumindest "formal wahr" sind. Wie Hitchcock hat sich de Palma mit diesem Diktum nie zufrieden geben können...Ein paradoxer Zustand: Der Zuschauer, das schließt den Verfasser ein, tendiert dazu Filmbilder für "wahr", und damit für real zu erachten. Allein von seinen ikonographischen und technischen Voraussetzungen her, scheint das Kino also eher der Realität als der Lüge nahe zustehen. Das ist zumindest der fromme Wunsch dahinter. Diese menschliche Neigung hatte Hitchcock in seinem Film aufgenommen, um die Grenzen dieser Denkart exemplarisch vorzuführen. Allerdings wurden die in den Köpfen präsenten, binären Oppositionen "wahr" und "falsch" nicht bis zur letzen Konsequenz dekonstruiert. Das konsequente Aufzeigen der filmischen Ununterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge musste in letzter Instanz hinter dem "Willen zur Wahrheit" zurückstecken. Anders de Palma: Er bedient sich einer perspektivischen Juxtaposition der Geschehnisse, um die Illusion eines unmittelbaren Gegenwärtigkeitscharakters des Blicks ins Groteske zu verdichten.

Eine Juxtaposition freilich, die nicht alleine beim Visuellen bleibt, das kann sie auch gar nicht. Vielmehr entfaltet de Palma einen komplexen Subtext von parallel existierenden, respektive parallel agierenden Systemen. So finden sich dann auch diverse gesellschaftliche Subsysteme im Film, die alle ihren spezifischen Codes gemäß miteinander in Kommunikation treten. Ein Rechtssystem (Rick Santoro), ein Politiksystem (der anwesende Minister und seine Entourage), sowie ein Militärsystem (Commander Kevin Dunne). Sie alle verhalten sich je nach Situation hermetisch oder offen. Ihr gemeinsames Axiom ist der Widerstreit.

Alle Versuche des Zu-Schauers die ersehnte Omnipotenz des Blicks affirmativ heraufzubeschwören – anders ist das obligatorische Mitfiebern, Mitraten, Mitsuchen nicht zu erklären – werfen uns ratlos auf die eigene beschränkte Wahrnehmung zurück. Es ist ironisch: Durch eine Vielzahl von Technologien konnte die menschliche Wahrnehmung in relativ kurzer Zeit in bisher ungekanntem Maße modifiziert werden. Evolution im Zeitraffer. Trotzdem erfahren wir dadurch keine Kompensation, im Gegenteil, wir bekommen Einblick in noch komplexere Zusammenhänge, die unsere "alten" Rezeptionsstrategien antiquiert, ja geradezu kontraproduktiv erscheinen lassen. Für die mediale Codierung der "Wirklichkeit" (und der damit immer verbunden Hoffnung die Wahrheit in irgendeiner Form fassen zu können) muss der teure Preis des Wirklichkeitsverlustes gezahlt werden. Die Rede von der Wahrheit, sie ist obszön geworden. Ein, wenn nicht sogar das wesentliche Konstituens der Postmoderne. Und so ist es beinahe rührend zu sehen, wie sich Nicolas Cages Detective die gesamte Technik des Casinos untertan macht, um seinen Wahrnehmungsinsuffizienzen ein Schnippchen zu schlagen. Auf der Suche nach dem real thing sieht der Mensch ganz schnell, ganz alt aus.

Alle Versuche des Zu-Schauers die ersehnte Omnipotenz des Blicks affirmativ heraufzubeschwören – anders ist das obligatorische Mitfiebern, Mitraten, Mitsuchen nicht zu erklären – werfen uns ratlos auf die eigene beschränkte Wahrnehmung zurück. Es ist ironisch: Durch eine Vielzahl von Technologien konnte die menschliche Wahrnehmung in relativ kurzer Zeit in bisher ungekanntem Maße modifiziert werden. Evolution im Zeitraffer. Trotzdem erfahren wir dadurch keine Kompensation, im Gegenteil, wir bekommen Einblick in noch komplexere Zusammenhänge, die unsere "alten" Rezeptionsstrategien antiquiert, ja geradezu kontraproduktiv erscheinen lassen. Für die mediale Codierung der "Wirklichkeit" (und der damit immer verbunden Hoffnung die Wahrheit in irgendeiner Form fassen zu können) muss der teure Preis des Wirklichkeitsverlustes gezahlt werden. Die Rede von der Wahrheit, sie ist obszön geworden. Ein, wenn nicht sogar das wesentliche Konstituens der Postmoderne. Und so ist es beinahe rührend zu sehen, wie sich Nicolas Cages Detective die gesamte Technik des Casinos untertan macht, um seinen Wahrnehmungsinsuffizienzen ein Schnippchen zu schlagen. Auf der Suche nach dem real thing sieht der Mensch ganz schnell, ganz alt aus.Eindringlichstes Bild des Films: Ein mit Kameras ausgestatteter Zeppelin in Augenform durchmisst den Raum. Um mit Godard zu sprechen: Nicht wir haben gesehen, sondern die Kamera. Unsere Augen? Eine Leinwand. Süße Lügen. Lehrstunden in Kino...

imdb | brian de palma im weblog

° ° °

Thema: Filmtagebuch: e.f.

31. August 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren

gesehen im TV

Reliquien sind Gegenstände, denen in unseren Breiten - vor allem im Katholizismus - besondere religiöse Verehrung zuteil wird. Darüber hinaus stellen sie eine der ältesten Formen der Heiligenverehrung dar. Speziell Reliquien der ersten Kategorie, also verbürgte Körperteile eines Heiligen, erfreuen sich höchster Wertschätzung. Ein organisierter Handel auf monetärer Grundlage ist verpönt, Schenkung die einzig gangbare Übertragungspraxis.

Ein Kopf. Präziser: Der Kopf Alfedo Garcias. Eine Reliquie, zweifellos - nur deutlich profanerer Natur. Weder vergoldet, noch von besonderer Handwerkskunst zeugend. Faulendes, von Fliegen bedecktes Fleisch. Nicht verschenkt, sondern aus einem Grab geraubt. Kein Heiliger, sondern ein Frauenheld und Taugenichts. Für Bennie, einem Alfredo wohl gar nicht so unähnlichen Mann aus einfachsten Verhältnisse, von der Armut zu einem höchst unsoliden Lebenswandel verdammt, jedoch Garant der (irdischen) Glückseeligkeit. "Hör zu! Hat die Kirche nicht von ihrem Heiligen Füsse, Finger und weiß Gott was noch für Körperteile als Reliquie abgeschnitten. Bitte, wir machen' s wie sie, Alfredo ist unser Heiliger, der Heilige von unserem Geld und wir brauchen von ihm eine Reliquie." meint Bennie dann auch zu seiner Freundin Elita, die zwar erhebliche Bedenken, ob der moralischen Grundlage dieses Unternehmens hat, aber andererseits, wie es eben so ist, trotzdem zu ihrem Macker halten will, mag er wohl auch nicht das erhoffte, große Los sein. Denn was nützt es schon? Immer noch besser als einsam und abgebrannt. So nimmt man dann auch gegenseitig die Hurereien des Anderen hin und rauft sich immer wieder zusammen. Nur nicht alleine sein.

Ein Kopf. Präziser: Der Kopf Alfedo Garcias. Eine Reliquie, zweifellos - nur deutlich profanerer Natur. Weder vergoldet, noch von besonderer Handwerkskunst zeugend. Faulendes, von Fliegen bedecktes Fleisch. Nicht verschenkt, sondern aus einem Grab geraubt. Kein Heiliger, sondern ein Frauenheld und Taugenichts. Für Bennie, einem Alfredo wohl gar nicht so unähnlichen Mann aus einfachsten Verhältnisse, von der Armut zu einem höchst unsoliden Lebenswandel verdammt, jedoch Garant der (irdischen) Glückseeligkeit. "Hör zu! Hat die Kirche nicht von ihrem Heiligen Füsse, Finger und weiß Gott was noch für Körperteile als Reliquie abgeschnitten. Bitte, wir machen' s wie sie, Alfredo ist unser Heiliger, der Heilige von unserem Geld und wir brauchen von ihm eine Reliquie." meint Bennie dann auch zu seiner Freundin Elita, die zwar erhebliche Bedenken, ob der moralischen Grundlage dieses Unternehmens hat, aber andererseits, wie es eben so ist, trotzdem zu ihrem Macker halten will, mag er wohl auch nicht das erhoffte, große Los sein. Denn was nützt es schon? Immer noch besser als einsam und abgebrannt. So nimmt man dann auch gegenseitig die Hurereien des Anderen hin und rauft sich immer wieder zusammen. Nur nicht alleine sein.

Nein, der Kopf muss her. Fünf bis zehn Riesen könnten drin sein. Peanuts, wie Bennie später erfahren soll, denn tatsächlich winken nicht weniger als eine Million Dollar. Ausgelobt vom bigotten Großgrundbesitzer El Jefe, der sich mit kirchlichen Würdenträger schmückt, wie andere mit Orden, andererseits aber auch nicht davor zurückschreckt seiner schwangeren Tochter von seinen Schergen den Arm brechen zu lassen. Der Name ihres Liebhabers, unter Folter preisgegeben, man ahnt es: Alfredo Garcia. Eine Millionen Dollar. Viel Geld für einen Lumpen. Schon merkwürdig, spuckt man den falschen Leuten in die Suppe, wird die eigene, jämmerliche Existenz plötzlich vergoldet. Nur leider immer zum persönlichen Nachteil. Vom Menschen aus Fleisch und Blut zu hartem Dollar - das ist ein kürzerer Weg als man so meint. An dessen Ende dann aber immer die Anderen die Sahne abschöpfen. Und noch während man fällt, kann man ihnen beim, durch das eigene Blut erschlichenen, Aufstieg zusehen, vielleicht noch etwas hinauf rufen und dann ist es auch schon vorbei. Bennie weiß das wahrscheinlich selbst, trotzdem, hier bietet sich wieder eine Chance und wieder wird sie beim Schopf gepackt. Schnell und zuverlässig betäubt die Verheißung Strapazen und etwaige Konsequenzen. Und wer möchte schon von denen etwas wissen, wenn das Himmelreich lockt?

Seine Güte schöpft der Film besonders aus dem Zustand einer -paradoxen- apathischen Umtriebigkeit seiner beiden Hauptprotagonisten. Immer wieder den Griff nach den Sternen versuchen, dabei scheitern, wieder greifen, wieder scheitern, immer weiter, nur weiter. Produktives auf der Stelle treten, das unerreichbare Ziel fest vor Augen. Erst mit dem Tode Elitas kommt wirkliche Bewegung ins Spiel. Das Geld ist nun nicht mehr wichtig, wozu auch, eine gemeinsame Zukunft gibt es nicht. Die Sinnlosigkeit als letzter Antrieb für einen, der bereits alles verloren hat. Sie in Sinn aufzulösen, zu begreifen wieso und warum, wird Bennies letzte Aufgabe, an deren Ende sich Erkenntnis und Tod die Klinke in die Hand gegen. Das Geld bleibt indes einfach liegen und wird als Fetisch entlarvt. Papier, nicht mehr und nicht weniger. Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia ist rohes, physisches Kino. Unmittelbar und dreckig. Alles richtig, aber das hat man, mal ganz unter uns, doch schon tausendmal gehört. Falsch wird es dadurch sicher nicht, ein anderer Aspekt -mag er auch nicht so prominent und aufällig sein- ist meiner Meinung aber letzten Endes wichtiger: Die ungebrochene Würde mit der Bennie und Elita ihr Leben meistern ist von einer Erhabenheit und Größe, die einem schlichtweg den Atem stocken lässt. Eine Anmut von der Schmierlappen wie El Jefe mitsamt ihrer devoten Entourage nie gehört haben und die sie auch niemals verstehen werden.

Seine Güte schöpft der Film besonders aus dem Zustand einer -paradoxen- apathischen Umtriebigkeit seiner beiden Hauptprotagonisten. Immer wieder den Griff nach den Sternen versuchen, dabei scheitern, wieder greifen, wieder scheitern, immer weiter, nur weiter. Produktives auf der Stelle treten, das unerreichbare Ziel fest vor Augen. Erst mit dem Tode Elitas kommt wirkliche Bewegung ins Spiel. Das Geld ist nun nicht mehr wichtig, wozu auch, eine gemeinsame Zukunft gibt es nicht. Die Sinnlosigkeit als letzter Antrieb für einen, der bereits alles verloren hat. Sie in Sinn aufzulösen, zu begreifen wieso und warum, wird Bennies letzte Aufgabe, an deren Ende sich Erkenntnis und Tod die Klinke in die Hand gegen. Das Geld bleibt indes einfach liegen und wird als Fetisch entlarvt. Papier, nicht mehr und nicht weniger. Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia ist rohes, physisches Kino. Unmittelbar und dreckig. Alles richtig, aber das hat man, mal ganz unter uns, doch schon tausendmal gehört. Falsch wird es dadurch sicher nicht, ein anderer Aspekt -mag er auch nicht so prominent und aufällig sein- ist meiner Meinung aber letzten Endes wichtiger: Die ungebrochene Würde mit der Bennie und Elita ihr Leben meistern ist von einer Erhabenheit und Größe, die einem schlichtweg den Atem stocken lässt. Eine Anmut von der Schmierlappen wie El Jefe mitsamt ihrer devoten Entourage nie gehört haben und die sie auch niemals verstehen werden.

Wenigstens das.

imdb

Reliquien sind Gegenstände, denen in unseren Breiten - vor allem im Katholizismus - besondere religiöse Verehrung zuteil wird. Darüber hinaus stellen sie eine der ältesten Formen der Heiligenverehrung dar. Speziell Reliquien der ersten Kategorie, also verbürgte Körperteile eines Heiligen, erfreuen sich höchster Wertschätzung. Ein organisierter Handel auf monetärer Grundlage ist verpönt, Schenkung die einzig gangbare Übertragungspraxis.

Ein Kopf. Präziser: Der Kopf Alfedo Garcias. Eine Reliquie, zweifellos - nur deutlich profanerer Natur. Weder vergoldet, noch von besonderer Handwerkskunst zeugend. Faulendes, von Fliegen bedecktes Fleisch. Nicht verschenkt, sondern aus einem Grab geraubt. Kein Heiliger, sondern ein Frauenheld und Taugenichts. Für Bennie, einem Alfredo wohl gar nicht so unähnlichen Mann aus einfachsten Verhältnisse, von der Armut zu einem höchst unsoliden Lebenswandel verdammt, jedoch Garant der (irdischen) Glückseeligkeit. "Hör zu! Hat die Kirche nicht von ihrem Heiligen Füsse, Finger und weiß Gott was noch für Körperteile als Reliquie abgeschnitten. Bitte, wir machen' s wie sie, Alfredo ist unser Heiliger, der Heilige von unserem Geld und wir brauchen von ihm eine Reliquie." meint Bennie dann auch zu seiner Freundin Elita, die zwar erhebliche Bedenken, ob der moralischen Grundlage dieses Unternehmens hat, aber andererseits, wie es eben so ist, trotzdem zu ihrem Macker halten will, mag er wohl auch nicht das erhoffte, große Los sein. Denn was nützt es schon? Immer noch besser als einsam und abgebrannt. So nimmt man dann auch gegenseitig die Hurereien des Anderen hin und rauft sich immer wieder zusammen. Nur nicht alleine sein.

Ein Kopf. Präziser: Der Kopf Alfedo Garcias. Eine Reliquie, zweifellos - nur deutlich profanerer Natur. Weder vergoldet, noch von besonderer Handwerkskunst zeugend. Faulendes, von Fliegen bedecktes Fleisch. Nicht verschenkt, sondern aus einem Grab geraubt. Kein Heiliger, sondern ein Frauenheld und Taugenichts. Für Bennie, einem Alfredo wohl gar nicht so unähnlichen Mann aus einfachsten Verhältnisse, von der Armut zu einem höchst unsoliden Lebenswandel verdammt, jedoch Garant der (irdischen) Glückseeligkeit. "Hör zu! Hat die Kirche nicht von ihrem Heiligen Füsse, Finger und weiß Gott was noch für Körperteile als Reliquie abgeschnitten. Bitte, wir machen' s wie sie, Alfredo ist unser Heiliger, der Heilige von unserem Geld und wir brauchen von ihm eine Reliquie." meint Bennie dann auch zu seiner Freundin Elita, die zwar erhebliche Bedenken, ob der moralischen Grundlage dieses Unternehmens hat, aber andererseits, wie es eben so ist, trotzdem zu ihrem Macker halten will, mag er wohl auch nicht das erhoffte, große Los sein. Denn was nützt es schon? Immer noch besser als einsam und abgebrannt. So nimmt man dann auch gegenseitig die Hurereien des Anderen hin und rauft sich immer wieder zusammen. Nur nicht alleine sein.Nein, der Kopf muss her. Fünf bis zehn Riesen könnten drin sein. Peanuts, wie Bennie später erfahren soll, denn tatsächlich winken nicht weniger als eine Million Dollar. Ausgelobt vom bigotten Großgrundbesitzer El Jefe, der sich mit kirchlichen Würdenträger schmückt, wie andere mit Orden, andererseits aber auch nicht davor zurückschreckt seiner schwangeren Tochter von seinen Schergen den Arm brechen zu lassen. Der Name ihres Liebhabers, unter Folter preisgegeben, man ahnt es: Alfredo Garcia. Eine Millionen Dollar. Viel Geld für einen Lumpen. Schon merkwürdig, spuckt man den falschen Leuten in die Suppe, wird die eigene, jämmerliche Existenz plötzlich vergoldet. Nur leider immer zum persönlichen Nachteil. Vom Menschen aus Fleisch und Blut zu hartem Dollar - das ist ein kürzerer Weg als man so meint. An dessen Ende dann aber immer die Anderen die Sahne abschöpfen. Und noch während man fällt, kann man ihnen beim, durch das eigene Blut erschlichenen, Aufstieg zusehen, vielleicht noch etwas hinauf rufen und dann ist es auch schon vorbei. Bennie weiß das wahrscheinlich selbst, trotzdem, hier bietet sich wieder eine Chance und wieder wird sie beim Schopf gepackt. Schnell und zuverlässig betäubt die Verheißung Strapazen und etwaige Konsequenzen. Und wer möchte schon von denen etwas wissen, wenn das Himmelreich lockt?

"Danke, er ist nämlich mit besonderen Erinnerungen an ein Mädchen verknüpft, das müsst ihr verstehen. Diesen Korb packte sie eines Tages voll, mit den schönsten Sachen für ein Picknick. Dann sind wir zusammen losgefahren, auf vedammt dreckigen Straßen. Wir lebten von dem was sie zubereitet hatte mit ihren Händen, mit wundervollen Händen. Doch Sie kam nicht zurück von dieser Fahrt, deswegen möchte ich wissen was ihr damit wollt? Was der Kopf von Alfredo Garcia wirklich wert ist und für WEN er das wert ist!"

(Bennie verlangt den Korb)

(Bennie verlangt den Korb)

Seine Güte schöpft der Film besonders aus dem Zustand einer -paradoxen- apathischen Umtriebigkeit seiner beiden Hauptprotagonisten. Immer wieder den Griff nach den Sternen versuchen, dabei scheitern, wieder greifen, wieder scheitern, immer weiter, nur weiter. Produktives auf der Stelle treten, das unerreichbare Ziel fest vor Augen. Erst mit dem Tode Elitas kommt wirkliche Bewegung ins Spiel. Das Geld ist nun nicht mehr wichtig, wozu auch, eine gemeinsame Zukunft gibt es nicht. Die Sinnlosigkeit als letzter Antrieb für einen, der bereits alles verloren hat. Sie in Sinn aufzulösen, zu begreifen wieso und warum, wird Bennies letzte Aufgabe, an deren Ende sich Erkenntnis und Tod die Klinke in die Hand gegen. Das Geld bleibt indes einfach liegen und wird als Fetisch entlarvt. Papier, nicht mehr und nicht weniger. Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia ist rohes, physisches Kino. Unmittelbar und dreckig. Alles richtig, aber das hat man, mal ganz unter uns, doch schon tausendmal gehört. Falsch wird es dadurch sicher nicht, ein anderer Aspekt -mag er auch nicht so prominent und aufällig sein- ist meiner Meinung aber letzten Endes wichtiger: Die ungebrochene Würde mit der Bennie und Elita ihr Leben meistern ist von einer Erhabenheit und Größe, die einem schlichtweg den Atem stocken lässt. Eine Anmut von der Schmierlappen wie El Jefe mitsamt ihrer devoten Entourage nie gehört haben und die sie auch niemals verstehen werden.

Seine Güte schöpft der Film besonders aus dem Zustand einer -paradoxen- apathischen Umtriebigkeit seiner beiden Hauptprotagonisten. Immer wieder den Griff nach den Sternen versuchen, dabei scheitern, wieder greifen, wieder scheitern, immer weiter, nur weiter. Produktives auf der Stelle treten, das unerreichbare Ziel fest vor Augen. Erst mit dem Tode Elitas kommt wirkliche Bewegung ins Spiel. Das Geld ist nun nicht mehr wichtig, wozu auch, eine gemeinsame Zukunft gibt es nicht. Die Sinnlosigkeit als letzter Antrieb für einen, der bereits alles verloren hat. Sie in Sinn aufzulösen, zu begreifen wieso und warum, wird Bennies letzte Aufgabe, an deren Ende sich Erkenntnis und Tod die Klinke in die Hand gegen. Das Geld bleibt indes einfach liegen und wird als Fetisch entlarvt. Papier, nicht mehr und nicht weniger. Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia ist rohes, physisches Kino. Unmittelbar und dreckig. Alles richtig, aber das hat man, mal ganz unter uns, doch schon tausendmal gehört. Falsch wird es dadurch sicher nicht, ein anderer Aspekt -mag er auch nicht so prominent und aufällig sein- ist meiner Meinung aber letzten Endes wichtiger: Die ungebrochene Würde mit der Bennie und Elita ihr Leben meistern ist von einer Erhabenheit und Größe, die einem schlichtweg den Atem stocken lässt. Eine Anmut von der Schmierlappen wie El Jefe mitsamt ihrer devoten Entourage nie gehört haben und die sie auch niemals verstehen werden.Wenigstens das.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch: e.f.

25. August 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren

gesehen auf DVD

"Kleinstädte haben immer Recht, das ist ihr Daseinsgrund" schreibt Jörg Fauser in seiner Marlon Brando Biographie DER VERSILBERTE REBELL. Nun, der Mann muss mit den kleinkarierten Realitäten provinziellen Lebens und Sterbens bestens vertraut gewesen sein. Provinz ist überall gleich, egal ob im Hinterland der amerikanischen Südstaaten oder in Frankfurt-Sossenheim - die speckig glänzenden Gesichter der böswillig Saturierten, die weder trauern, fühlen, verstehen können, man wird sie nicht los. Sie zu leugnen -und damit zu verdrängen-, wäre indes ein Fehler. Denn der Arm der Provinz reicht weit. Auch in den Großstädten und Metropolen finden sich ihre Codes und Rituale. Ob es nun der Anzug tragende Einzelhandelskaufmann ist, der in aufschneiderischer Manier davon berichtet "in der Wirtschaft" tätig zu sein, tatsächlich aber nur einen besseren Ladenschwengel abgibt, oder das Klientel der Volxküchen und autonomen Tierschutzcafés. Die Soße ist die gleiche, das Grausen bleibt.

"Kleinstädte haben immer Recht, das ist ihr Daseinsgrund" schreibt Jörg Fauser in seiner Marlon Brando Biographie DER VERSILBERTE REBELL. Nun, der Mann muss mit den kleinkarierten Realitäten provinziellen Lebens und Sterbens bestens vertraut gewesen sein. Provinz ist überall gleich, egal ob im Hinterland der amerikanischen Südstaaten oder in Frankfurt-Sossenheim - die speckig glänzenden Gesichter der böswillig Saturierten, die weder trauern, fühlen, verstehen können, man wird sie nicht los. Sie zu leugnen -und damit zu verdrängen-, wäre indes ein Fehler. Denn der Arm der Provinz reicht weit. Auch in den Großstädten und Metropolen finden sich ihre Codes und Rituale. Ob es nun der Anzug tragende Einzelhandelskaufmann ist, der in aufschneiderischer Manier davon berichtet "in der Wirtschaft" tätig zu sein, tatsächlich aber nur einen besseren Ladenschwengel abgibt, oder das Klientel der Volxküchen und autonomen Tierschutzcafés. Die Soße ist die gleiche, das Grausen bleibt.

So ist es nur folgerichtig, dass Russ Meyer, hierzulande beharrlich auf dralle Weiber mit noch viel dralleren Brüsten reduziert, genau hinschaut. Denn wovor man nicht entfliehen kann, dem sollte man wenigstens mit offenem Visier gegenübertreten. Das gebietet die Selbstachtung.

Und so zeigt Meyer dem Zuschauer:

wie der gerade aus der Herrenduschanstalt entlassene Calif, nur einen schäbigen Anzug am Leib, durch das amerikanische Hinterland tingelt, um schließlich und endlich auf der Farm des despotischen Trinkers Sidney unterzukommen.

wie der Farmer seine Arbeiter schikaniert, seine Frau verprügelt und sich in einem, von einer inzestuös gezeichneten Familie betriebenen, Bordell der schäbigsten Sorte bedienen lässt.

wie die braven Bürger der Stadt Calif und der Farmersfrau ein Verhältnis andichten und wie Sidney infolgedessen endgültig durchdreht.

wie Sidney den obskuren Dorfpfarrer um den Finger wickelt, damit er seine Frau und Calif in Misskredit bringen und für die Sünder den Zorn des Herren heraufbeschwören soll.

wie der Farmer, von Wahn, Suff und Geilheit umnebelt, die Frau des Pastors umbringt, seinen Bauernhof ansteckt und wie die Bürger der Stadt schließlich den Dämon aufhängen, den sie selbst hervorgebracht haben.

Ein für Meyer untypischer, stark dialoglastiger Film mit mehreren ineinander verwobenen Handlungssträngen. Sicher: Vordergründige Kritik am amerikanischen Traum, am ungezwungenen Leben auf dem Lande. Tatsächlich ist das Anliegen aber deutlich globaler. Verhängnisvolle gruppendynamische Prozesse; die stickige Enge; die Überwachung; die muksche Bigotterie. All das kommt auf den Seziertisch und das Ergebnis der Autopsie fällt ernüchternd aus. Sie werden sich niemals ändern, es hilft nur Flucht. Und die ist, wie bereits erwähnt, eine zweischneidige Angelegenheit. Das der Film dann noch die Familie als Sinnbild für ein schwärendes, bösartiges -sich aber letzten Endes selbstzerfleischendes- Wachstum heranzieht, ist dem Film hoch anzurechnen. Ein vorläufiges Versprechen, das The Texas Chainsaw Massacre mit seiner Kannibalismusmetaphorik endgültig einlösen sollte.

Ein für Meyer untypischer, stark dialoglastiger Film mit mehreren ineinander verwobenen Handlungssträngen. Sicher: Vordergründige Kritik am amerikanischen Traum, am ungezwungenen Leben auf dem Lande. Tatsächlich ist das Anliegen aber deutlich globaler. Verhängnisvolle gruppendynamische Prozesse; die stickige Enge; die Überwachung; die muksche Bigotterie. All das kommt auf den Seziertisch und das Ergebnis der Autopsie fällt ernüchternd aus. Sie werden sich niemals ändern, es hilft nur Flucht. Und die ist, wie bereits erwähnt, eine zweischneidige Angelegenheit. Das der Film dann noch die Familie als Sinnbild für ein schwärendes, bösartiges -sich aber letzten Endes selbstzerfleischendes- Wachstum heranzieht, ist dem Film hoch anzurechnen. Ein vorläufiges Versprechen, das The Texas Chainsaw Massacre mit seiner Kannibalismusmetaphorik endgültig einlösen sollte.

Roll the credits...

Und was bleibt? Es muss doch ein Fazit geben?! Nein, es gibt keins - zumindest kein gänzlich zufriedenstellendes. Aber was mit Fauser anfängt, soll dann bitteschön auch mit Fauser enden und vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen -stuck inside of Mobile- weiter:

"Achten Sie darauf, dass Sie mit Anstand und Absicht Mensch sind auf dieser Erde, schütten Sie Alkohol in Ihre Wunden, aber erwarten Sie nicht, dass das Blut davon gestillt wird, und erwarten Sie vor allem vom Blut kein Paradies."

imdb

"Kleinstädte haben immer Recht, das ist ihr Daseinsgrund" schreibt Jörg Fauser in seiner Marlon Brando Biographie DER VERSILBERTE REBELL. Nun, der Mann muss mit den kleinkarierten Realitäten provinziellen Lebens und Sterbens bestens vertraut gewesen sein. Provinz ist überall gleich, egal ob im Hinterland der amerikanischen Südstaaten oder in Frankfurt-Sossenheim - die speckig glänzenden Gesichter der böswillig Saturierten, die weder trauern, fühlen, verstehen können, man wird sie nicht los. Sie zu leugnen -und damit zu verdrängen-, wäre indes ein Fehler. Denn der Arm der Provinz reicht weit. Auch in den Großstädten und Metropolen finden sich ihre Codes und Rituale. Ob es nun der Anzug tragende Einzelhandelskaufmann ist, der in aufschneiderischer Manier davon berichtet "in der Wirtschaft" tätig zu sein, tatsächlich aber nur einen besseren Ladenschwengel abgibt, oder das Klientel der Volxküchen und autonomen Tierschutzcafés. Die Soße ist die gleiche, das Grausen bleibt.

"Kleinstädte haben immer Recht, das ist ihr Daseinsgrund" schreibt Jörg Fauser in seiner Marlon Brando Biographie DER VERSILBERTE REBELL. Nun, der Mann muss mit den kleinkarierten Realitäten provinziellen Lebens und Sterbens bestens vertraut gewesen sein. Provinz ist überall gleich, egal ob im Hinterland der amerikanischen Südstaaten oder in Frankfurt-Sossenheim - die speckig glänzenden Gesichter der böswillig Saturierten, die weder trauern, fühlen, verstehen können, man wird sie nicht los. Sie zu leugnen -und damit zu verdrängen-, wäre indes ein Fehler. Denn der Arm der Provinz reicht weit. Auch in den Großstädten und Metropolen finden sich ihre Codes und Rituale. Ob es nun der Anzug tragende Einzelhandelskaufmann ist, der in aufschneiderischer Manier davon berichtet "in der Wirtschaft" tätig zu sein, tatsächlich aber nur einen besseren Ladenschwengel abgibt, oder das Klientel der Volxküchen und autonomen Tierschutzcafés. Die Soße ist die gleiche, das Grausen bleibt. So ist es nur folgerichtig, dass Russ Meyer, hierzulande beharrlich auf dralle Weiber mit noch viel dralleren Brüsten reduziert, genau hinschaut. Denn wovor man nicht entfliehen kann, dem sollte man wenigstens mit offenem Visier gegenübertreten. Das gebietet die Selbstachtung.

Und so zeigt Meyer dem Zuschauer:

wie der gerade aus der Herrenduschanstalt entlassene Calif, nur einen schäbigen Anzug am Leib, durch das amerikanische Hinterland tingelt, um schließlich und endlich auf der Farm des despotischen Trinkers Sidney unterzukommen.

wie der Farmer seine Arbeiter schikaniert, seine Frau verprügelt und sich in einem, von einer inzestuös gezeichneten Familie betriebenen, Bordell der schäbigsten Sorte bedienen lässt.

wie die braven Bürger der Stadt Calif und der Farmersfrau ein Verhältnis andichten und wie Sidney infolgedessen endgültig durchdreht.

wie Sidney den obskuren Dorfpfarrer um den Finger wickelt, damit er seine Frau und Calif in Misskredit bringen und für die Sünder den Zorn des Herren heraufbeschwören soll.

wie der Farmer, von Wahn, Suff und Geilheit umnebelt, die Frau des Pastors umbringt, seinen Bauernhof ansteckt und wie die Bürger der Stadt schließlich den Dämon aufhängen, den sie selbst hervorgebracht haben.

Ein für Meyer untypischer, stark dialoglastiger Film mit mehreren ineinander verwobenen Handlungssträngen. Sicher: Vordergründige Kritik am amerikanischen Traum, am ungezwungenen Leben auf dem Lande. Tatsächlich ist das Anliegen aber deutlich globaler. Verhängnisvolle gruppendynamische Prozesse; die stickige Enge; die Überwachung; die muksche Bigotterie. All das kommt auf den Seziertisch und das Ergebnis der Autopsie fällt ernüchternd aus. Sie werden sich niemals ändern, es hilft nur Flucht. Und die ist, wie bereits erwähnt, eine zweischneidige Angelegenheit. Das der Film dann noch die Familie als Sinnbild für ein schwärendes, bösartiges -sich aber letzten Endes selbstzerfleischendes- Wachstum heranzieht, ist dem Film hoch anzurechnen. Ein vorläufiges Versprechen, das The Texas Chainsaw Massacre mit seiner Kannibalismusmetaphorik endgültig einlösen sollte.

Ein für Meyer untypischer, stark dialoglastiger Film mit mehreren ineinander verwobenen Handlungssträngen. Sicher: Vordergründige Kritik am amerikanischen Traum, am ungezwungenen Leben auf dem Lande. Tatsächlich ist das Anliegen aber deutlich globaler. Verhängnisvolle gruppendynamische Prozesse; die stickige Enge; die Überwachung; die muksche Bigotterie. All das kommt auf den Seziertisch und das Ergebnis der Autopsie fällt ernüchternd aus. Sie werden sich niemals ändern, es hilft nur Flucht. Und die ist, wie bereits erwähnt, eine zweischneidige Angelegenheit. Das der Film dann noch die Familie als Sinnbild für ein schwärendes, bösartiges -sich aber letzten Endes selbstzerfleischendes- Wachstum heranzieht, ist dem Film hoch anzurechnen. Ein vorläufiges Versprechen, das The Texas Chainsaw Massacre mit seiner Kannibalismusmetaphorik endgültig einlösen sollte.Roll the credits...

Und was bleibt? Es muss doch ein Fazit geben?! Nein, es gibt keins - zumindest kein gänzlich zufriedenstellendes. Aber was mit Fauser anfängt, soll dann bitteschön auch mit Fauser enden und vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen -stuck inside of Mobile- weiter:

"Achten Sie darauf, dass Sie mit Anstand und Absicht Mensch sind auf dieser Erde, schütten Sie Alkohol in Ihre Wunden, aber erwarten Sie nicht, dass das Blut davon gestillt wird, und erwarten Sie vor allem vom Blut kein Paradies."

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch: e.f.

19. August 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren

gesehen auf DVD

Henry Silva und Chuck Norris vereint in einem Film. Zwei schillernde Persönlichkeiten des internationalen Filmgeschäfts. Der eine trocken wie ein Kiesweg, der andere mit dem entsprechenden schauspielerischen Vermögen. Daneben sind beide, und das ist dann letztlich doch wichtiger, auf den entgegengesetzten Seiten unserer altehrwürdigen Rechtsordnung beheimatet. Während Norris den lauteren, hartarbeitenden Superbullen Eddie Cusack gibt, besorgt Silva es dem Zuschauer in der Rolle des eiskalten, kolumbianischen Mafiapaten Luis Comacho. Comacho befindet sich seinerseits in einer blutigen Fehde mit dem italienischen Mobster Tony Luna und schickt sich an die Stadt mit der teuflischen Trinität von Terror, Mord und Totschlag zu überziehen. Zu Henry Silva muss man nicht mehr viel sagen. Prägnant, glaubwürdig und ehrfurchtgebietend, dabei immer mit einer gewissen lausbübischen Chuzpe, ist er der richtige Mann am richtigen Ort. ("Ich möchte Ihnen eine kolumbianische Krawatte schenken!") Das Fundament für einen vielversprechenden Reißer nach alter Väter Sitte ist gelegt...

Nach der Sichtung dieses Films steht eines glasklar im Raum: Egal welche Rolle - und sei sie noch so ausgefallen und an den Haaren herbeigezogen - Chuck Norris spielt, es ist immer Chuck Norris, den der Zuschauer feist und bärtig präsentiert bekommt. Ich habe mich schon in etlichen seiner Filme häufig dabei ertappt, dass ich den Namen des von ihm verkörperten Charakters längst vergessen hatte und besagte Figur einfach nur noch "Norris" nannte. In Cusack - Der Schweigsame kommt dann wohl auch am deutlichsten heraus, warum dem so ist: Eindimensionalität ist Trumpf! Das ist jetzt mitnichten selbstverliebte, in Herrenreiter Attitüde vorgebrachte Arthouse Onanie. Nein, ganz im Gegenteil. Ob Absicht oder nicht, das passende Stilmittel, um Handlung und Aussage des Films adäquat zu transportieren und in diesem besonderen Fall einen konkreten Konflikt zu illustrieren ist es allemal. Anders gesprochen: Gebe es Chuck Norris nicht, so müsste man ihn erfinden. Sicher, über ein breites Spektrum schauspielerischer Fähigkeiten mag Norris nicht verfügen, aber er stellt das, was er hat effektvoll in den Dienst des Filmes. Und darauf kommt es letztlich schließlich an. Ob er daneben vielleicht noch gleichzeitig lachen, weinen, singen und einen Kaffeelöffel in die Luft schmeißen kann ist nicht nur Nebensache, sondern auch überhaupt völlig unerheblich.

Nach der Sichtung dieses Films steht eines glasklar im Raum: Egal welche Rolle - und sei sie noch so ausgefallen und an den Haaren herbeigezogen - Chuck Norris spielt, es ist immer Chuck Norris, den der Zuschauer feist und bärtig präsentiert bekommt. Ich habe mich schon in etlichen seiner Filme häufig dabei ertappt, dass ich den Namen des von ihm verkörperten Charakters längst vergessen hatte und besagte Figur einfach nur noch "Norris" nannte. In Cusack - Der Schweigsame kommt dann wohl auch am deutlichsten heraus, warum dem so ist: Eindimensionalität ist Trumpf! Das ist jetzt mitnichten selbstverliebte, in Herrenreiter Attitüde vorgebrachte Arthouse Onanie. Nein, ganz im Gegenteil. Ob Absicht oder nicht, das passende Stilmittel, um Handlung und Aussage des Films adäquat zu transportieren und in diesem besonderen Fall einen konkreten Konflikt zu illustrieren ist es allemal. Anders gesprochen: Gebe es Chuck Norris nicht, so müsste man ihn erfinden. Sicher, über ein breites Spektrum schauspielerischer Fähigkeiten mag Norris nicht verfügen, aber er stellt das, was er hat effektvoll in den Dienst des Filmes. Und darauf kommt es letztlich schließlich an. Ob er daneben vielleicht noch gleichzeitig lachen, weinen, singen und einen Kaffeelöffel in die Luft schmeißen kann ist nicht nur Nebensache, sondern auch überhaupt völlig unerheblich.

Neben dem glücklichen Händchen beim Casting, fallen die formalen Aspekte etwas ab, bzw wird der hinlänglich bekannte Standartlook der Produktionen dieser Zeit aufgeboten. Garniert wird die Chose mit ein paar Härten, die sich aber ebenfalls voll im Rahmen der Genrekonventionen befinden. Konkret bedeutet das handgemachte, konserative Stunts, die sich nicht in Rebellion zu den physikalischen Gesetzmäßigkeiten befinden und meist von Norris selbst ausgeführt wurden, sowie ein paar kräftige Shoot-Outs und Prügeleien. Etwas hanebüchen wird es allerdings, wenn ein wackliger, bis an die Zähne bewaffneter Polizeiroboter aus Plaste zum Einsatz kommt. ("Das ist die Zukunft!") Da wird sich manch einer mit Sicherheit verdutzt die Klüsen reiben. Funktioniert aber alles tadellos und weiß durchaus zu unterhalten, größere Längen stellen sich nicht ein. Regisseur Andrew Davis sollte später schließlich noch für Filme wie Nico, Alarmstufe Rot und Auf der Flucht verantwortlich zeichnen. Ein Stümper ist der Mann also keineswegs. Die deutsche Synchro ist übrigens auch recht amüsant. Norris Rollenname wird nicht wie im Original "Kjusäck" ausgesprochen, nein, stattdessen fliegt dem Zuschauer ein zackiges "Kussack" um die Ohren. ("Ich bin Kussack!"). Toll!

Geradezu rührend sind die bemühten Referenzen an Coppolas Der Pate, die dem Film ein wenig mafiösen Glamour verleihen sollen. So kann man u.a. Henry Silva bestaunen, der im Angesicht von zwei seiner jüngst zusammengeschossenen Schergen theatralisch verkündet: "Richtet sie wieder her. Ich will nicht, dass ihre Mutter sie so sieht." In einer anderen Szene werden Mitglieder der gegnerischen, italienischen Gang vor einem Gemüsewagen abgemeiert. Nicht schlecht, Herr Specht! Von diesen Highlights abgesehen erscheint das Gangsterleben eher wüst und leer. So residiert das italienische Mafiaoberhaupt nicht etwa in einer standesgemäßen Villa, sondern nur in einer scheddrigen Mittelstandsbudik. Nicht gerade der wahre Jakob - lässt sich aber sehr wahrscheinlich auf das niedrige Budget zurückführen. Toll ist auch der Dialog zwischen Norris und der Tochter des Mafiapaten, der sich bei einer Vernissage für naiv-abstrakte Kunst entfaltet:

Geradezu rührend sind die bemühten Referenzen an Coppolas Der Pate, die dem Film ein wenig mafiösen Glamour verleihen sollen. So kann man u.a. Henry Silva bestaunen, der im Angesicht von zwei seiner jüngst zusammengeschossenen Schergen theatralisch verkündet: "Richtet sie wieder her. Ich will nicht, dass ihre Mutter sie so sieht." In einer anderen Szene werden Mitglieder der gegnerischen, italienischen Gang vor einem Gemüsewagen abgemeiert. Nicht schlecht, Herr Specht! Von diesen Highlights abgesehen erscheint das Gangsterleben eher wüst und leer. So residiert das italienische Mafiaoberhaupt nicht etwa in einer standesgemäßen Villa, sondern nur in einer scheddrigen Mittelstandsbudik. Nicht gerade der wahre Jakob - lässt sich aber sehr wahrscheinlich auf das niedrige Budget zurückführen. Toll ist auch der Dialog zwischen Norris und der Tochter des Mafiapaten, der sich bei einer Vernissage für naiv-abstrakte Kunst entfaltet:

Norris mit Blick auf ein Gemälde:

"Verstehen sie etwas davon?"

Sie, schon leicht pikiert:

"Sie etwa nicht?!"

In diesem Sinne. Mütter sperrt Eure Töchter ein, Chuck Norris ist wieder auf der Walz!

Yeeee-haaa!

imdb

Henry Silva und Chuck Norris vereint in einem Film. Zwei schillernde Persönlichkeiten des internationalen Filmgeschäfts. Der eine trocken wie ein Kiesweg, der andere mit dem entsprechenden schauspielerischen Vermögen. Daneben sind beide, und das ist dann letztlich doch wichtiger, auf den entgegengesetzten Seiten unserer altehrwürdigen Rechtsordnung beheimatet. Während Norris den lauteren, hartarbeitenden Superbullen Eddie Cusack gibt, besorgt Silva es dem Zuschauer in der Rolle des eiskalten, kolumbianischen Mafiapaten Luis Comacho. Comacho befindet sich seinerseits in einer blutigen Fehde mit dem italienischen Mobster Tony Luna und schickt sich an die Stadt mit der teuflischen Trinität von Terror, Mord und Totschlag zu überziehen. Zu Henry Silva muss man nicht mehr viel sagen. Prägnant, glaubwürdig und ehrfurchtgebietend, dabei immer mit einer gewissen lausbübischen Chuzpe, ist er der richtige Mann am richtigen Ort. ("Ich möchte Ihnen eine kolumbianische Krawatte schenken!") Das Fundament für einen vielversprechenden Reißer nach alter Väter Sitte ist gelegt...

Nach der Sichtung dieses Films steht eines glasklar im Raum: Egal welche Rolle - und sei sie noch so ausgefallen und an den Haaren herbeigezogen - Chuck Norris spielt, es ist immer Chuck Norris, den der Zuschauer feist und bärtig präsentiert bekommt. Ich habe mich schon in etlichen seiner Filme häufig dabei ertappt, dass ich den Namen des von ihm verkörperten Charakters längst vergessen hatte und besagte Figur einfach nur noch "Norris" nannte. In Cusack - Der Schweigsame kommt dann wohl auch am deutlichsten heraus, warum dem so ist: Eindimensionalität ist Trumpf! Das ist jetzt mitnichten selbstverliebte, in Herrenreiter Attitüde vorgebrachte Arthouse Onanie. Nein, ganz im Gegenteil. Ob Absicht oder nicht, das passende Stilmittel, um Handlung und Aussage des Films adäquat zu transportieren und in diesem besonderen Fall einen konkreten Konflikt zu illustrieren ist es allemal. Anders gesprochen: Gebe es Chuck Norris nicht, so müsste man ihn erfinden. Sicher, über ein breites Spektrum schauspielerischer Fähigkeiten mag Norris nicht verfügen, aber er stellt das, was er hat effektvoll in den Dienst des Filmes. Und darauf kommt es letztlich schließlich an. Ob er daneben vielleicht noch gleichzeitig lachen, weinen, singen und einen Kaffeelöffel in die Luft schmeißen kann ist nicht nur Nebensache, sondern auch überhaupt völlig unerheblich.

Nach der Sichtung dieses Films steht eines glasklar im Raum: Egal welche Rolle - und sei sie noch so ausgefallen und an den Haaren herbeigezogen - Chuck Norris spielt, es ist immer Chuck Norris, den der Zuschauer feist und bärtig präsentiert bekommt. Ich habe mich schon in etlichen seiner Filme häufig dabei ertappt, dass ich den Namen des von ihm verkörperten Charakters längst vergessen hatte und besagte Figur einfach nur noch "Norris" nannte. In Cusack - Der Schweigsame kommt dann wohl auch am deutlichsten heraus, warum dem so ist: Eindimensionalität ist Trumpf! Das ist jetzt mitnichten selbstverliebte, in Herrenreiter Attitüde vorgebrachte Arthouse Onanie. Nein, ganz im Gegenteil. Ob Absicht oder nicht, das passende Stilmittel, um Handlung und Aussage des Films adäquat zu transportieren und in diesem besonderen Fall einen konkreten Konflikt zu illustrieren ist es allemal. Anders gesprochen: Gebe es Chuck Norris nicht, so müsste man ihn erfinden. Sicher, über ein breites Spektrum schauspielerischer Fähigkeiten mag Norris nicht verfügen, aber er stellt das, was er hat effektvoll in den Dienst des Filmes. Und darauf kommt es letztlich schließlich an. Ob er daneben vielleicht noch gleichzeitig lachen, weinen, singen und einen Kaffeelöffel in die Luft schmeißen kann ist nicht nur Nebensache, sondern auch überhaupt völlig unerheblich.Neben dem glücklichen Händchen beim Casting, fallen die formalen Aspekte etwas ab, bzw wird der hinlänglich bekannte Standartlook der Produktionen dieser Zeit aufgeboten. Garniert wird die Chose mit ein paar Härten, die sich aber ebenfalls voll im Rahmen der Genrekonventionen befinden. Konkret bedeutet das handgemachte, konserative Stunts, die sich nicht in Rebellion zu den physikalischen Gesetzmäßigkeiten befinden und meist von Norris selbst ausgeführt wurden, sowie ein paar kräftige Shoot-Outs und Prügeleien. Etwas hanebüchen wird es allerdings, wenn ein wackliger, bis an die Zähne bewaffneter Polizeiroboter aus Plaste zum Einsatz kommt. ("Das ist die Zukunft!") Da wird sich manch einer mit Sicherheit verdutzt die Klüsen reiben. Funktioniert aber alles tadellos und weiß durchaus zu unterhalten, größere Längen stellen sich nicht ein. Regisseur Andrew Davis sollte später schließlich noch für Filme wie Nico, Alarmstufe Rot und Auf der Flucht verantwortlich zeichnen. Ein Stümper ist der Mann also keineswegs. Die deutsche Synchro ist übrigens auch recht amüsant. Norris Rollenname wird nicht wie im Original "Kjusäck" ausgesprochen, nein, stattdessen fliegt dem Zuschauer ein zackiges "Kussack" um die Ohren. ("Ich bin Kussack!"). Toll!

Geradezu rührend sind die bemühten Referenzen an Coppolas Der Pate, die dem Film ein wenig mafiösen Glamour verleihen sollen. So kann man u.a. Henry Silva bestaunen, der im Angesicht von zwei seiner jüngst zusammengeschossenen Schergen theatralisch verkündet: "Richtet sie wieder her. Ich will nicht, dass ihre Mutter sie so sieht." In einer anderen Szene werden Mitglieder der gegnerischen, italienischen Gang vor einem Gemüsewagen abgemeiert. Nicht schlecht, Herr Specht! Von diesen Highlights abgesehen erscheint das Gangsterleben eher wüst und leer. So residiert das italienische Mafiaoberhaupt nicht etwa in einer standesgemäßen Villa, sondern nur in einer scheddrigen Mittelstandsbudik. Nicht gerade der wahre Jakob - lässt sich aber sehr wahrscheinlich auf das niedrige Budget zurückführen. Toll ist auch der Dialog zwischen Norris und der Tochter des Mafiapaten, der sich bei einer Vernissage für naiv-abstrakte Kunst entfaltet:

Geradezu rührend sind die bemühten Referenzen an Coppolas Der Pate, die dem Film ein wenig mafiösen Glamour verleihen sollen. So kann man u.a. Henry Silva bestaunen, der im Angesicht von zwei seiner jüngst zusammengeschossenen Schergen theatralisch verkündet: "Richtet sie wieder her. Ich will nicht, dass ihre Mutter sie so sieht." In einer anderen Szene werden Mitglieder der gegnerischen, italienischen Gang vor einem Gemüsewagen abgemeiert. Nicht schlecht, Herr Specht! Von diesen Highlights abgesehen erscheint das Gangsterleben eher wüst und leer. So residiert das italienische Mafiaoberhaupt nicht etwa in einer standesgemäßen Villa, sondern nur in einer scheddrigen Mittelstandsbudik. Nicht gerade der wahre Jakob - lässt sich aber sehr wahrscheinlich auf das niedrige Budget zurückführen. Toll ist auch der Dialog zwischen Norris und der Tochter des Mafiapaten, der sich bei einer Vernissage für naiv-abstrakte Kunst entfaltet:Norris mit Blick auf ein Gemälde:

"Verstehen sie etwas davon?"

Sie, schon leicht pikiert:

"Sie etwa nicht?!"

In diesem Sinne. Mütter sperrt Eure Töchter ein, Chuck Norris ist wieder auf der Walz!

Yeeee-haaa!

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch: e.f.

21. Juli 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren

gesehen auf DVD

Don Potenzo oder Die Rache der Enthemmten. Und die Welt versinkt in Laich...

Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...

Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...

Wer? Erraten! Kaum am Tatort des Verbrechens aufgetaucht, hat Küchenpsychologe Kessler dann auch gleich eine profunde Theorie in petto:

"Bei so einem ersetzt das Messer den Penis!" Angesichts dieser Offenbarung dürfte der mittlerweile auf Wolke 7 beheimatete Sigmund Freud wahrscheinlich wie ein großer Napfkuchen gegrinst haben. Andererseits wird diese Theorie tatsächlich dadurch gestützt, dass Stacey seine Morde stets völlig entblößt - im Adamskostüm sozusagen - begeht. Und auch sonst werden natürlich alle hinlänglich bekannten Klischees durchdekliniert, die man gemeinhin einem solchen sexual-pathologischen Tunichtgut zuschreibt:

- schon als Kind Tiere und Mädchen verletzt

- schüchtern-verklemmt

- ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe

- zwanghafter Onanist

- generell unausgeglichen

Grundgütiger, so was kann ja nicht gut gehen! Übrigens recht putzig anzusehen, wie der Film seine holzschnittartigen Theorien auch noch verabsolutiert. Sollten alle Verklemmten eines Tages zu solch rabiaten Mitteln greifen, dann Gnade uns Gott! Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Onanisten auf die Erde zurück! Na, dann wäre aber wirklich das große Schleudertrauma angesagt und zwar dreimal täglich. Abenteuerlich...

Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.

Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.

Ansonsten werden wieder die üblichen Bronson Topoi verhandelt. Hier insbesondere die vermeintliche Diskrepanz zwischen Rechtsstaat und "Gerechtigkeit". Und für Gerechtigkeit hat Bronson bekanntlich eine Jahreskarte. Sein Gegenspieler Stacey nutzt hingegen jede Lücke des Rechtsstaats aus, um sich aus der Affäre zu ziehen. Und filthy Scumbags wie er, werden bei diesen Versuchen auch noch von den staatlichen Organen nach Leibeskräften unterstützt. Zum Schluß fällt dann aber der verdiente Selbstjustiz-Gnadenhammer und das Gleichgewicht des Universums ist wieder ins Lot gebracht. Fein.

Das ist die unmissverständliche Aussage des Films. Ärgerlich? Nein. So etwas denunziert sich von selbst und kann den Filmgenuss nicht weiter trüben...

Einer der besseren Cop-Filme Bronsons, der teilweise wirklich spannend ist. Mit Action wird daher entsprechend gespart, stattdessen ist gediegener Thrill angesagt. Ich finde es ja immer sehr beklemmend, wenn man in Filmen Serienmördern und ähnlichen Gestalten bei ihrem tristen Alltag beiwohnen muss. Daher schaudert es mich schon ziemlich, Stacey bei seinen glücklosen Anbandelungsversuchen zu beobachten. Leider wird dieses wirkungsvolle Konzept im Laufe der Handlung aufgegeben. Trotzdem ein überaus anständiger Film, der im Ganzen sehr stimmig ist.

imdb

Don Potenzo oder Die Rache der Enthemmten. Und die Welt versinkt in Laich...

Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...

Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...Wer? Erraten! Kaum am Tatort des Verbrechens aufgetaucht, hat Küchenpsychologe Kessler dann auch gleich eine profunde Theorie in petto:

"Bei so einem ersetzt das Messer den Penis!" Angesichts dieser Offenbarung dürfte der mittlerweile auf Wolke 7 beheimatete Sigmund Freud wahrscheinlich wie ein großer Napfkuchen gegrinst haben. Andererseits wird diese Theorie tatsächlich dadurch gestützt, dass Stacey seine Morde stets völlig entblößt - im Adamskostüm sozusagen - begeht. Und auch sonst werden natürlich alle hinlänglich bekannten Klischees durchdekliniert, die man gemeinhin einem solchen sexual-pathologischen Tunichtgut zuschreibt:

- schon als Kind Tiere und Mädchen verletzt

- schüchtern-verklemmt

- ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe

- zwanghafter Onanist

- generell unausgeglichen

Grundgütiger, so was kann ja nicht gut gehen! Übrigens recht putzig anzusehen, wie der Film seine holzschnittartigen Theorien auch noch verabsolutiert. Sollten alle Verklemmten eines Tages zu solch rabiaten Mitteln greifen, dann Gnade uns Gott! Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Onanisten auf die Erde zurück! Na, dann wäre aber wirklich das große Schleudertrauma angesagt und zwar dreimal täglich. Abenteuerlich...

Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.

Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.Ansonsten werden wieder die üblichen Bronson Topoi verhandelt. Hier insbesondere die vermeintliche Diskrepanz zwischen Rechtsstaat und "Gerechtigkeit". Und für Gerechtigkeit hat Bronson bekanntlich eine Jahreskarte. Sein Gegenspieler Stacey nutzt hingegen jede Lücke des Rechtsstaats aus, um sich aus der Affäre zu ziehen. Und filthy Scumbags wie er, werden bei diesen Versuchen auch noch von den staatlichen Organen nach Leibeskräften unterstützt. Zum Schluß fällt dann aber der verdiente Selbstjustiz-Gnadenhammer und das Gleichgewicht des Universums ist wieder ins Lot gebracht. Fein.

Das ist die unmissverständliche Aussage des Films. Ärgerlich? Nein. So etwas denunziert sich von selbst und kann den Filmgenuss nicht weiter trüben...

Einer der besseren Cop-Filme Bronsons, der teilweise wirklich spannend ist. Mit Action wird daher entsprechend gespart, stattdessen ist gediegener Thrill angesagt. Ich finde es ja immer sehr beklemmend, wenn man in Filmen Serienmördern und ähnlichen Gestalten bei ihrem tristen Alltag beiwohnen muss. Daher schaudert es mich schon ziemlich, Stacey bei seinen glücklosen Anbandelungsversuchen zu beobachten. Leider wird dieses wirkungsvolle Konzept im Laufe der Handlung aufgegeben. Trotzdem ein überaus anständiger Film, der im Ganzen sehr stimmig ist.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch: e.f.

18. Juli 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren

gesehen auf DVD