Thema: Filmtagebuch

04. November 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Benjamin Franklin füllt die Leinwand. Die Kamera fährt zurück, bis der Hundertdollarschein mit dem Konterfei des amerikanischen Gründungsvaters im gesamten Leinwand füllt. Doch damit nicht genug, je weiter sich die Kamera vom Gegenstand entfernt, umso klarer wird: Das Geld ist kein Geld, sondern der Grund eines Swimming Pools, der sich seinerseits - die Kamera fährt immer weiter - auf dem Dach eines Hochhauses befindet, mitten in der City von New York, umringt, wie die Kamera am Ende ihrer langen Fahrt in der Totalen einer urbanen Postkarte zeigt, von zahllosen weiteren solcher Hochhäuser, auf denen Reichtum womöglich ähnlich dekadent zur Schau gestellt wird. [weiter beim perlentaucher]

° ° °

Thema: videodrome

03. November 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: ad personam

02. November 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

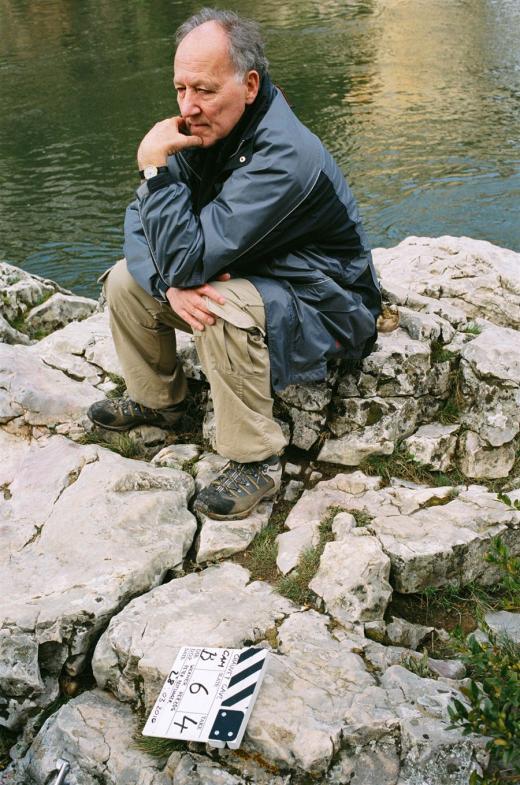

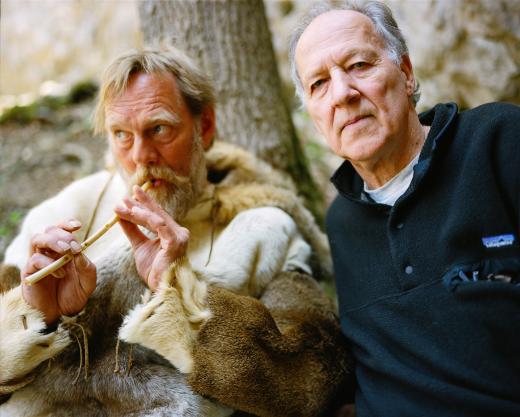

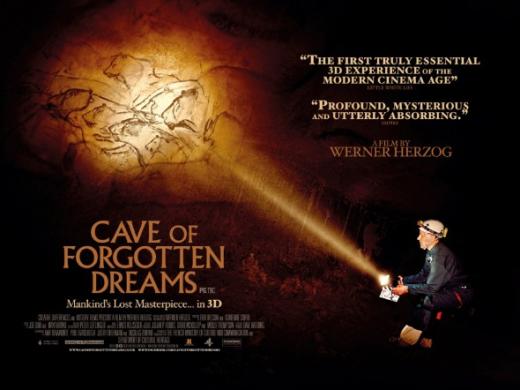

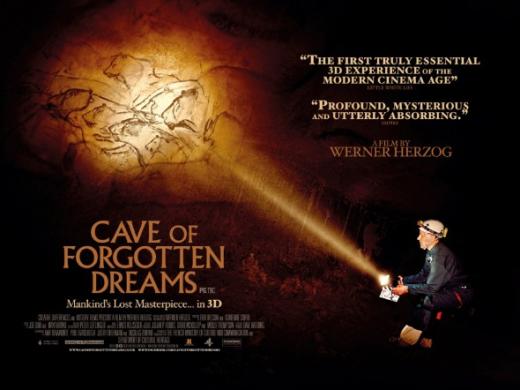

Vor kurzem bot sich mir die Gelegenheit Werner Herzog im Rahmen eines roundtable-Interviews zu seinem neuen Film Cave of Forgotten Dreams, der unbedingt zu den besten Filmen zählt, die in diesem Jahr im Kino anlaufen, zu befragen. Im folgenden das zwar ebenfalls schon bearbeitete und thematisch leicht umsortierte Interview, aus dem diese kürzere Variante bei kinofenster.de hervorgegangen ist.

Herr Herzog, woher kommt Ihr Interesse an den Höhlenmalereien?

Als Zwölf-, Dreizehnjähriger hat mich ein Buch in der Auslage einer Buchhandlung unglaublich bewegt. Darauf war ein Bild eines Pferdes, ich glaube aus der Höhle von Lascaux. Auf dem Buch standen Begriffe wie “steinzeitlich” und “15000 Jahre alt”, das hat mich zutiefst ergriffen - ich musste dieses Buch auch unbedingt haben. Ich arbeitete dann als Balljunge auf dem Tennisplatz und lieh mir Geld, jede Woche schaute ich mindestens einmal nach, ob das Buch noch da ist. Nach einem halben Jahr konnte ich es mir kaufen und endlich öffnen. Das Staunen, das ich damals empfand, spüre ich noch heute.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Gefühl, als sie die Höhle betreten haben?

Im Grunde wusste ich ja, was auf mich wartet. Ich hatte Fotos, einen ganzen Bildband gesehen und mit Wissenschaftlern gesprochen. Trotzdem überkam mich ein unerhörtes Staunen, als ich diesen Bildern zum ersten Mal gegenüber stand, vor allem weil es schien, als wären die Maler erst vor einer halben Stunde aus der Höhle gegangen. Sie ist ja als perfekte Zeitkapsel erhalten geblieben, weil ein Felssturz vor etwa 20000 Jahren den Höhleneingang verschüttet hat. Und dieses unglaubliche Staunen, muss ich für ein Publikum umsetzen, dachte ich mir. Wenn mir das gelingt, dann gelingt mir auch der Film.

Was faszinierte Sie dabei am meisten? Was ging Ihnen durch den Kopf?

Dass sie fast teilnehmen können an der frühesten Manifestation dessen, was wir als moderner Mensch sind, also Menschen, die Kultur haben. Zur selben Zeit gab es ja noch Neandertaler, die hatten aber nie Kultur in unserem Sinne entwickelt: Figurative Repräsentationen, also Malerei, kleine Schnitzereien oder Musikinstrumente. Religiöse Begriffsysteme und ähnliches. Also alles, was uns heute auch noch ausmacht. Und man hat das Gefühl, da ist man fast wie ein Augenzeuge bei dieser Geburtsstunde oder zumindest bei dieser ersten Manifestation dabei. Es fängt ja auch nicht klein und primitiv an, sondern mit einem Mal ist da vollkommen entwickelte Kunst, die auch nicht schlechter als Malerei aus der Renaissance oder dem 19. und 20. Jahrhundert ist.

Was denken Sie, wie die Menschen damals gelebt haben?

In der Höhle hat ja nie jemand gelebt, die Menschen kamen nur in die Höhle zum Malen. Aber natürlich frage ich mich schon, wie würde ich da überleben. Und ich glaube, ich würde mich nicht ganz schlecht schlagen. Seit meiner frühesten Jugend habe ich versucht, mich in diese Lage hineinzuversetzen: Wie würde ich jagen? Ich könnte z.B. auch waffenlos Pferde erlegen, das wäre meine Jagdbeute Nummer 1.

Wie bitte? Wie würden Sie die erlegen?

Pferde sind in ihrem Fluchtgebaren vorausberechenbarer als etwa ein Hirsch, der kreuz und quer davonspringt. Ein Pferd kann man sehr zielgenau in eine Richtung scheuchen, zum Beispiel an eine enge Stelle, wo ich zuvor eine tiefe Grube gegraben hätte. Da hätte ich das Pferd dann gefangen und etwas zu essen.

Glauben Sie, die Steinzeitmenschen das auch so gemacht?

Es ist erstaunlich, man hat tief in die Schulterknochen von Mammuts eingegrabene Speerspitzen gefunden, die also mit ungeheurer Wucht aufgetroffen sein müssen. Pfeil und Bogen wurden aber erst 15000 Jahre später erfunden. Wie hat man das also gemacht? Da gab es wohl eine Art Speerschleuder, wie ein verlängerter menschlicher Arm, der es einem gestattet, einen Speer mit mehr Wucht zu schleudern.

Witzigerweise hatten wir als Kinder in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, etwas ähnliches erfunden: Einen flachen Pfeil, den wir mit einer Öse an eine Peitschenschnur eingeklinkt und weggeschossen haben. Zielten konnten wir damit überhaupt nicht, aber der Pfeil ging weiter als sie ihn mit jedem Bogen schießen können, der segelte richtig.

Eine solche Speerschleuder ist auch in ihrem Film zu sehen. Sie bezeichneten Ihre Filme mal als “bayerische Filme” - wie trifft das auf “Cave of Forgotten Dreams” zu?

Das muss man vorsichtig definieren. Als “bayerischer Filmregisseur” habe ich mich bezeichnet, weil immer alle vom “Neuen Deutschen Film” sprachen und ich dachte mir, es gibt ja auch eine Art von bayerischer, eher barocker Fantasie. Fassbinder zum Beispiel war so einer, eine richtige “Wildsau”, die sich da vorwärts gepflügt und Breschen für andere hinter ihm geschlagen hat: “Mir nach!”

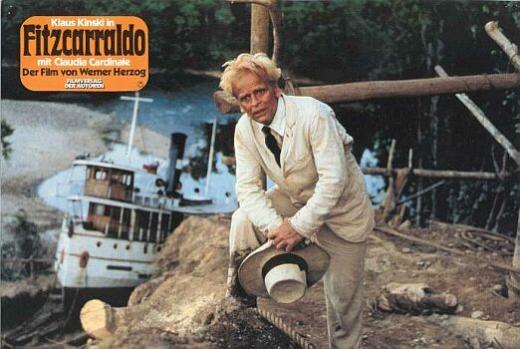

Oder so jemand wie König Ludwig II., der Wahnsinnige mit seinen Traumschlössern. Das ist sehr bayerisch, Kaiser Wilhelm II. hätte das nicht gekonnt. Und einen Film wie “Fitzcarraldo” hätte für meine Begriffe nur einer auch gekonnt: Eben Ludwig. II.

Sieht man ihren Film, drängt sich der Begriff “Steinzeitkino” unweigerlich auf...

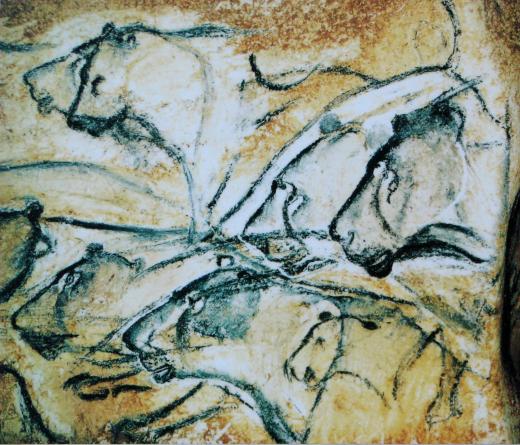

Ich bin da vorsichtig, wir wissen es ja nicht. Was wir aber wissen: Die Bilder wurden ja nur im Fackelschein gesehen und da scheinen die Figuren zu pulsieren, sich zu beleben. Ein Bison etwa, das man da sieht, hat acht Beine, als würde die Bewegung dargestellt werden. So etwas setzt sich über die Jahrtausende offensichtlich durch oder kommt wieder: Sleipnir z.B., das Pferd Wotans in der nordischen Mythologie, hat ebenfalls acht Beine, das schnelleste aller Pferde. Oder ein anderes Motiv aus der Höhle: Die einzige menschliche Körperdarstellung, der Unterkörper einer Frau, und dazu ein Bison - tausende Jahre später taucht das bei Picasso wieder auf, der Minotaurus und die Frau.

Wie erklären Sie sich das?

Das können wir letztlich nicht. Aber vielleicht annähernd so, dass es im tiefen kollektiven kulturellen Gedächtnis der Menschheit Bestandteile gibt, die sich in der Tiefe der Zeit tatsächlich auch bis zu uns fortsetzen können.

Einer der porträtierten Wissenschaftler redet davon, dass er nach einer Zeit wieder aus der Höhle raus musste, so sehr überwältigten ihn die Eindrücke. Wie ging es ihnen diesbezüglich?

Diesen Drang hatte ich nicht. Ich hatte ja immer nur vier Stunden pro Tag und auch nur eine Woche. Ich war also froh, wenn ich drin sein und arbeiten konnte.

Aber das Gefühl von Bedrängnis kann ich verstehen. Gerade dieser eine Wissenschaftler träumte dann nachts von Löwen, von denen es in der Höhle eine sehr intensive Darstellung gibt. Auch die Entdecker der Höhle hatten im übrigen ein ähnliches Gefühl, als stünden sie unter Beobachtung von den Menschen, die die Höhle gerade verlassen haben.

Wie fühlt man sich rein körperlich an so einem Ort?

Es gab eine Stelle mit hohem Kohlendioxidgehalt, da wurde einem schwummerig, wenn man sich dort länger als eine Stunde aufhielt. Deshalb sind wir dort immer zügig weg. Ansonsten herrschen dort sommers wie winters völlig gleichbleibende Temperaturen.

An einer Stelle im Film sehen sie mich mit schweißnassem Gesicht, das aber nicht, weil ich so hart gearbeitet habe, sondern weil ich an dem Tag sehr hohes Fieber hatte. Da muss dann trotzdem zur Arbeit antreten, wenn man nur so begrenzte Möglichkeiten hat, an dem Ort zu drehen.

Haben Sie den Ort als mystischen Ort empfunden?

Nein. Damit muss man vorsichtig sein, das rutscht schnell in die vage Pseudo-Philosophie von New Age ab. Wir stehen hier natürlich etwas gegenüber, was nicht voll begreifbar ist, weil uns vieles an Erklärungsmöglichkeiten fehlt. Trotzdem ist es natürlich tief beeindruckend: Das sind wir.

Im Film kommt heraus, dass zwischen einigen der Malereien einige Jahrtausende liegen. Auch Ihre 3D-Kamera blickt mit einigen Jahrtausenden Abstand auf diese Bilder - kann man sagen, dass diese Höhle immer wieder neu entdeckt wurde?

Das kann sein. Mit der Radiokarbonmethode kann man heute sehr genau messen: Daher weiß man von einer Darstellung eines Rentiers, dass es ursprünglich unvollständig war und 5000 Jahre später vollendet wurde. Für uns heute ist das unfassbar, da wir ja in einem verifizierbaren, geschichtlichen Verwandlungsprozess befangen sind. Dieses “Leben in der Geschichte” gab es in dieser Vorzeit offensichtlich nicht und vermutlich waren auch die Lebensverhältnisse unverändert.

Welches der Tiere an der Wand hat sie am meisten beeindruckt und warum?

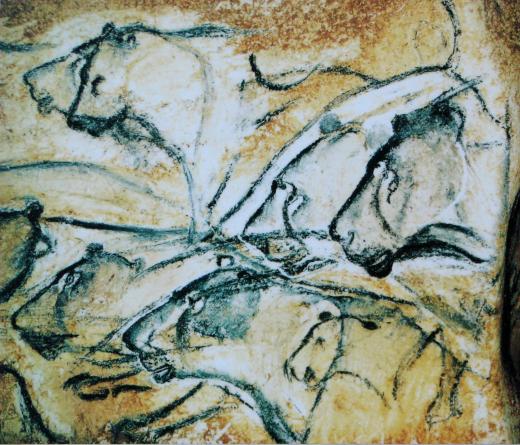

Der Fries mit den Löwen. Das Bestiarium, das dort versammelt ist, ist ja relativ beschränkt. Es handelt sich um sehr große, sehr machtvolle Tiere und nicht nur jagdbares Wild. Man sieht Hyänen, Löwen oder auch ein Wollnashorn, das die Menschen sicherlich nicht gejagt haben, das wäre sehr unangenehm, dem in freier Wildbahn zu begegnen - da gibt’s dann nur eins: Auf einen Baum und sich in Sicherheit bringen.

Aber eindrucksvoll sind die Bilder alle. Merkwürdig ist aber, dass Tiere, die als Lebensgrundlage wichtig sind, Fische, Hasen oder Vögel z.B., nicht repräsentiert sind.

Können Sie sich das erklären?

Es gibt Vermutungen, aber die muss man mit aller Vorsicht genießen: Dass es sich um die Darstellung machtvoller Tiere für Rituale oder Zeremonien handelt. Aber die jüngere Generation von Archäologen ist, was solche Mutmaßungen betrifft, vorsichtiger geworden: Die können möglicherweise Rückschlüsse ziehen, aber genau sagen können sie es nicht.

An wen richtet sich ihr Film? Und was kann man heute von diesen Höhlen und von ihrem Film lernen?

In den USA funktioniert der Film wie ein Familienerlebnis, das man miteinander teilt. Da rücken ganze Sippen an, von denen im übrigen niemand davon spricht, im Kino gewesen zu sein. “Wir waren jetzt in diesen Höhlen”, erzählen sich die Leute unglaublich aufgeregt auf der Straße.

Und lernen muss man gar nichts, wir müssen uns nicht immer in der Schulklasse mit zusammengekniffenem Hintern auf dem Stuhl eine Lektion verinnerlichen. Wichtiger ist mir die außerordentliche Freude darüber, dass es so etwas vor so unglaublich langer Zeit in solcher Vollkommenheit schon mal gegeben hat, dass man sich ruhig mal von diesem Staunen überwältigen lässt.

Wie ist ihr Verhältnis zu den Wissenschaftlern im Film, die sind ja fast schon typische Werner-Herzog-Figuren, wie man sie aus ihren Spielfilmen kennt? In ihren früheren Filmen begegnen sie Wissenschaftlern, etwa Alfred Edel als Logikprofessor in Jeder für sich und Gott gegen alle mit Spott.

Ich bin ja Filmemacher und habe eine gewisse Erzähl- und Inszenierungsfreude. Wenn ich Wissenschaftler befrage und die Auskunft geben, dann sind da ja immer erkennbar menschliche Wesen. Und ich finde das schön, wenn ich einen der jungen Wissenschaftler frage, was er vorher gemacht hat - und es stellt sich heraus, dass er beim Zirkus war. Natürlich frage ich ihn gleich: “Als Löwenbändiger?” Aber nein, er hat jongliert. (lacht)

Ich will ja nicht einfach nur ein wissenschaftliches Statement für eine Lehrstunde einfangen. Und alle Wisseschaftler sind sehr, sehr menschlich, verstehbar, erfassbar. Und so manifestieren sie sich - es gibt da ganz klar eine Wärme im Verhältnis zu denen.

Können Sie sich als Geschichtenerzähler an die ersten Geschichten ihrer Kindheit erinnern?

Ich erinnere mich an Kinderbücher, die unsere Mutter uns vorgelesen hat. Da waren dann die Kinder von den Nachbarhöfen ganz dicht beisammen gesessen. Ich kenne Geschichten also aus mündlicher Erzählung. Auch wenn sie vorgelesen waren: Auf mich wirkte das so, als wenn die Mutter das alles erzählen würde. Das war eine schöne Zeit und das hat vielleicht auch viel ausgemacht, aber das muss ja nicht heißen, dass man deswegen Geschichtenerzähler wird, meine Brüder sind das ja auch nicht geworden. Das entwickelt sich in anderer Weise, vermute ich mal.

Welche Geschichten waren das?

Ach, Kindergeschichten. Im übrigen: Lang lebe der Marshall-Plan - in einem der Care-Pakete kam z.B. Winnie The Pooh in deutscher Übersetzung. Das war von denen, die die Pakete geschnürt haben, richtig gut gemacht: Obenauf ein richtig gut gemachtes Kinderbuch dazu. Eigentlich war da ja nur Essen drin, aber auf einmal ist da Winnie The Pooh mit dabei.

Wollten Sie ihren Film von Anfang an auf 3D drehen?

Der Gedanke kam mir erst, als ich zum ersten Mal in der Höhle war. Zum Glück hatte ich mir erbeten, zwei, drei Monate vor Drehbeginn eine Stunde in der Höhle zu verbringen. Da war sofort klar: Das muss ich in 3D drehen, anders ist das gar nicht vorstellbar, weil die Künstler damals die wilden Steinformationen in dreidimensionaler Weise als Ausdrucksmittel mitausgenutzt haben.

War das eine größere Herausforderung? Was ist anders als beim zweidimensionalen Film?

Technisch ist die Herausforderung größer, weil sie auch ein sehr viel größeres Team benötigen. Ich durfte aber nur drei Personen mit mir bringen und wir durften nur Equipment mit uns führen, das wir selber tragen konnten. Sie können da ja nicht mit dem Lastwagen vorfahren und zentnerweise Gerät reinschaffen. Wir mussten uns auch an Ort und Stelle auf einem 60 Zentimeter breiten Steg im Halbdunkel und nur mit Taschenlampe eine neue Kamera bauen. Hilfe von auswärts war uns nicht gestattet. Die Tür ging nur auf, um uns hinein oder wieder heraus zu lassen, um das Klima innerhalb der Höhle nicht zu gefährden. Wir waren ein winziges Team und mussten völlig auf uns alleine gestellt unsere Kamera bauen und den Dreh durchziehen.

Wie haben Sie die französischen Behörden davon überzeugen können, dass ausgerechnet sie da hinein dürfen?

Die wussten natürlich, dass es sich dabei um ein besonderes Privileg handelt. Im Gegenzug habe ich einen Film geliefert, der in Frankreich frei für alle nichtgewerblichen Rechte ist. Der französische Staat kann diesen Film in seinen 30000 Klassenräumen oder in Museen parallel zum kommerziellen Kinostart zeigen. Und die Franzosen kannten meine Filme, waren sehr angetan davon und wussten somit wohl auch, dass ich als Filmemacher kompetent bin. Aber natürlich gibt es auch gute französische Filmregisseure.

Ich glaube, letztlich war es die Glut, die ich in mir hatte, dass ich den Film unbedingt machen wollte, die vielleicht den Ausschlag gegeben hat.

Haben Sie vorsprechen müssen?

Es gab eine Staffelung von Genehmigungen. Das Kultusministerium musste zusagen, die regionale Regierung und ein Wissenschaftler-Rat musste sein “Ok” geben. Vor denen bin ich aufgetreten und habe mich erklärt. Das war ein eher langwieriges Verfahren, bei dem ich alles, was ich konnte, in die Wagschale geworfen habe. Auf einmal ist man da auch gezwungen, mit Engelszungen zu reden. Einfach war es beim Kultusminister Frédéric Mitterand, der mich gar nicht erst hat reden lassen, sondern mir zehn Minuten lang erklärt, wie bedeutsam für seine gesamte Entwicklung meine Filme gewesen sind. Ich dachte erst, ich höre nicht recht.

Herr Herzog, Sie sind als passionierter Zu-Fuß-Geher bekannt. Die erste Einstellung des Films wirkt wie ein Fußweg durch einen Weinanbau, an dessen Ende sich die Kamera in die Höhe schwingt und die Höhle erblickt. Später zeigt der Film, wie sich die Wissenschaftler, mit denen Sie arbeiten, ebenfalls zu Fuß der Höhle nähern. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ist die Höhle ein Ort, dem man sich zu Fuß nähern sollte?

Das hat weniger eine Rolle gespielt, glaube ich. Zweck der Übung war eher, dass ich auf dieser langen Einstellung Titel unterbringen kann, und zweitens, dass schon in der ersten Einstellung etwas für das Publikum Unerklärliches da ist, etwas Bestaunenswertes.

Aber schön, dass Sie diese erste Einstellung erwähnen, die ja schwer erklärbar ist. Die Kamera bewegt sich da auf Kniehöhe zwischen zwei Zeilen Weinreben und steigt dann in die Luft, aber nicht auf einem Kran, denn die steigt ja immer weiter. Die Kamera fliegt höher und höher und höher - das war eine ferngesteuerte Drone, die so klein ist, dass man sie zwischen den zwei Reben hindurch fliegen lassen kann.

Sie erwähnten kurz die Neandertaler, die keine Kunst schaffen konnten. An anderer Stelle erwähnten Sie einmal, dass Menschen Bilder zum Überleben brauchen, da sie ansonsten aussterben würden wie die Dinosaurier. Sind die Neandertaler ausgestorben, wel sie keine Bilder hatten?

Möglicherweise ja (lacht). Weil er eben nicht kulturfähig war und sich nicht höher entwickelt hat. Wir wissen allerdings heute, dass die Neandertaler technisch schon sehr hoch entwickelt waren, also weniger, in Anführungszeichen, primitiv als wir glauben. Möglicherweise haben sich Neandertaler und Homo Sapiens gegenseitig gejagt und aufgegessen, das wissen wir nicht so genau.

Es kann also sein, dass Kulturleistungen eine höhere Adaptionsfähigkeit an die Umwelt darstellen.

Brauchen wir Kunst, um zu überleben?

Wir in unserer Zivilisation - ja.

Herr Herzog, vielen Dank für das Gespräch.

Herr Herzog, woher kommt Ihr Interesse an den Höhlenmalereien?

Als Zwölf-, Dreizehnjähriger hat mich ein Buch in der Auslage einer Buchhandlung unglaublich bewegt. Darauf war ein Bild eines Pferdes, ich glaube aus der Höhle von Lascaux. Auf dem Buch standen Begriffe wie “steinzeitlich” und “15000 Jahre alt”, das hat mich zutiefst ergriffen - ich musste dieses Buch auch unbedingt haben. Ich arbeitete dann als Balljunge auf dem Tennisplatz und lieh mir Geld, jede Woche schaute ich mindestens einmal nach, ob das Buch noch da ist. Nach einem halben Jahr konnte ich es mir kaufen und endlich öffnen. Das Staunen, das ich damals empfand, spüre ich noch heute.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Gefühl, als sie die Höhle betreten haben?

Im Grunde wusste ich ja, was auf mich wartet. Ich hatte Fotos, einen ganzen Bildband gesehen und mit Wissenschaftlern gesprochen. Trotzdem überkam mich ein unerhörtes Staunen, als ich diesen Bildern zum ersten Mal gegenüber stand, vor allem weil es schien, als wären die Maler erst vor einer halben Stunde aus der Höhle gegangen. Sie ist ja als perfekte Zeitkapsel erhalten geblieben, weil ein Felssturz vor etwa 20000 Jahren den Höhleneingang verschüttet hat. Und dieses unglaubliche Staunen, muss ich für ein Publikum umsetzen, dachte ich mir. Wenn mir das gelingt, dann gelingt mir auch der Film.

Was faszinierte Sie dabei am meisten? Was ging Ihnen durch den Kopf?

Dass sie fast teilnehmen können an der frühesten Manifestation dessen, was wir als moderner Mensch sind, also Menschen, die Kultur haben. Zur selben Zeit gab es ja noch Neandertaler, die hatten aber nie Kultur in unserem Sinne entwickelt: Figurative Repräsentationen, also Malerei, kleine Schnitzereien oder Musikinstrumente. Religiöse Begriffsysteme und ähnliches. Also alles, was uns heute auch noch ausmacht. Und man hat das Gefühl, da ist man fast wie ein Augenzeuge bei dieser Geburtsstunde oder zumindest bei dieser ersten Manifestation dabei. Es fängt ja auch nicht klein und primitiv an, sondern mit einem Mal ist da vollkommen entwickelte Kunst, die auch nicht schlechter als Malerei aus der Renaissance oder dem 19. und 20. Jahrhundert ist.

Was denken Sie, wie die Menschen damals gelebt haben?

In der Höhle hat ja nie jemand gelebt, die Menschen kamen nur in die Höhle zum Malen. Aber natürlich frage ich mich schon, wie würde ich da überleben. Und ich glaube, ich würde mich nicht ganz schlecht schlagen. Seit meiner frühesten Jugend habe ich versucht, mich in diese Lage hineinzuversetzen: Wie würde ich jagen? Ich könnte z.B. auch waffenlos Pferde erlegen, das wäre meine Jagdbeute Nummer 1.

Wie bitte? Wie würden Sie die erlegen?

Pferde sind in ihrem Fluchtgebaren vorausberechenbarer als etwa ein Hirsch, der kreuz und quer davonspringt. Ein Pferd kann man sehr zielgenau in eine Richtung scheuchen, zum Beispiel an eine enge Stelle, wo ich zuvor eine tiefe Grube gegraben hätte. Da hätte ich das Pferd dann gefangen und etwas zu essen.

Glauben Sie, die Steinzeitmenschen das auch so gemacht?

Es ist erstaunlich, man hat tief in die Schulterknochen von Mammuts eingegrabene Speerspitzen gefunden, die also mit ungeheurer Wucht aufgetroffen sein müssen. Pfeil und Bogen wurden aber erst 15000 Jahre später erfunden. Wie hat man das also gemacht? Da gab es wohl eine Art Speerschleuder, wie ein verlängerter menschlicher Arm, der es einem gestattet, einen Speer mit mehr Wucht zu schleudern.

Witzigerweise hatten wir als Kinder in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, etwas ähnliches erfunden: Einen flachen Pfeil, den wir mit einer Öse an eine Peitschenschnur eingeklinkt und weggeschossen haben. Zielten konnten wir damit überhaupt nicht, aber der Pfeil ging weiter als sie ihn mit jedem Bogen schießen können, der segelte richtig.

Eine solche Speerschleuder ist auch in ihrem Film zu sehen. Sie bezeichneten Ihre Filme mal als “bayerische Filme” - wie trifft das auf “Cave of Forgotten Dreams” zu?

Das muss man vorsichtig definieren. Als “bayerischer Filmregisseur” habe ich mich bezeichnet, weil immer alle vom “Neuen Deutschen Film” sprachen und ich dachte mir, es gibt ja auch eine Art von bayerischer, eher barocker Fantasie. Fassbinder zum Beispiel war so einer, eine richtige “Wildsau”, die sich da vorwärts gepflügt und Breschen für andere hinter ihm geschlagen hat: “Mir nach!”

Oder so jemand wie König Ludwig II., der Wahnsinnige mit seinen Traumschlössern. Das ist sehr bayerisch, Kaiser Wilhelm II. hätte das nicht gekonnt. Und einen Film wie “Fitzcarraldo” hätte für meine Begriffe nur einer auch gekonnt: Eben Ludwig. II.

Sieht man ihren Film, drängt sich der Begriff “Steinzeitkino” unweigerlich auf...

Ich bin da vorsichtig, wir wissen es ja nicht. Was wir aber wissen: Die Bilder wurden ja nur im Fackelschein gesehen und da scheinen die Figuren zu pulsieren, sich zu beleben. Ein Bison etwa, das man da sieht, hat acht Beine, als würde die Bewegung dargestellt werden. So etwas setzt sich über die Jahrtausende offensichtlich durch oder kommt wieder: Sleipnir z.B., das Pferd Wotans in der nordischen Mythologie, hat ebenfalls acht Beine, das schnelleste aller Pferde. Oder ein anderes Motiv aus der Höhle: Die einzige menschliche Körperdarstellung, der Unterkörper einer Frau, und dazu ein Bison - tausende Jahre später taucht das bei Picasso wieder auf, der Minotaurus und die Frau.

Wie erklären Sie sich das?

Das können wir letztlich nicht. Aber vielleicht annähernd so, dass es im tiefen kollektiven kulturellen Gedächtnis der Menschheit Bestandteile gibt, die sich in der Tiefe der Zeit tatsächlich auch bis zu uns fortsetzen können.

Einer der porträtierten Wissenschaftler redet davon, dass er nach einer Zeit wieder aus der Höhle raus musste, so sehr überwältigten ihn die Eindrücke. Wie ging es ihnen diesbezüglich?

Diesen Drang hatte ich nicht. Ich hatte ja immer nur vier Stunden pro Tag und auch nur eine Woche. Ich war also froh, wenn ich drin sein und arbeiten konnte.

Aber das Gefühl von Bedrängnis kann ich verstehen. Gerade dieser eine Wissenschaftler träumte dann nachts von Löwen, von denen es in der Höhle eine sehr intensive Darstellung gibt. Auch die Entdecker der Höhle hatten im übrigen ein ähnliches Gefühl, als stünden sie unter Beobachtung von den Menschen, die die Höhle gerade verlassen haben.

Wie fühlt man sich rein körperlich an so einem Ort?

Es gab eine Stelle mit hohem Kohlendioxidgehalt, da wurde einem schwummerig, wenn man sich dort länger als eine Stunde aufhielt. Deshalb sind wir dort immer zügig weg. Ansonsten herrschen dort sommers wie winters völlig gleichbleibende Temperaturen.

An einer Stelle im Film sehen sie mich mit schweißnassem Gesicht, das aber nicht, weil ich so hart gearbeitet habe, sondern weil ich an dem Tag sehr hohes Fieber hatte. Da muss dann trotzdem zur Arbeit antreten, wenn man nur so begrenzte Möglichkeiten hat, an dem Ort zu drehen.

Haben Sie den Ort als mystischen Ort empfunden?

Nein. Damit muss man vorsichtig sein, das rutscht schnell in die vage Pseudo-Philosophie von New Age ab. Wir stehen hier natürlich etwas gegenüber, was nicht voll begreifbar ist, weil uns vieles an Erklärungsmöglichkeiten fehlt. Trotzdem ist es natürlich tief beeindruckend: Das sind wir.

Im Film kommt heraus, dass zwischen einigen der Malereien einige Jahrtausende liegen. Auch Ihre 3D-Kamera blickt mit einigen Jahrtausenden Abstand auf diese Bilder - kann man sagen, dass diese Höhle immer wieder neu entdeckt wurde?

Das kann sein. Mit der Radiokarbonmethode kann man heute sehr genau messen: Daher weiß man von einer Darstellung eines Rentiers, dass es ursprünglich unvollständig war und 5000 Jahre später vollendet wurde. Für uns heute ist das unfassbar, da wir ja in einem verifizierbaren, geschichtlichen Verwandlungsprozess befangen sind. Dieses “Leben in der Geschichte” gab es in dieser Vorzeit offensichtlich nicht und vermutlich waren auch die Lebensverhältnisse unverändert.

Welches der Tiere an der Wand hat sie am meisten beeindruckt und warum?

Der Fries mit den Löwen. Das Bestiarium, das dort versammelt ist, ist ja relativ beschränkt. Es handelt sich um sehr große, sehr machtvolle Tiere und nicht nur jagdbares Wild. Man sieht Hyänen, Löwen oder auch ein Wollnashorn, das die Menschen sicherlich nicht gejagt haben, das wäre sehr unangenehm, dem in freier Wildbahn zu begegnen - da gibt’s dann nur eins: Auf einen Baum und sich in Sicherheit bringen.

Aber eindrucksvoll sind die Bilder alle. Merkwürdig ist aber, dass Tiere, die als Lebensgrundlage wichtig sind, Fische, Hasen oder Vögel z.B., nicht repräsentiert sind.

Können Sie sich das erklären?

Es gibt Vermutungen, aber die muss man mit aller Vorsicht genießen: Dass es sich um die Darstellung machtvoller Tiere für Rituale oder Zeremonien handelt. Aber die jüngere Generation von Archäologen ist, was solche Mutmaßungen betrifft, vorsichtiger geworden: Die können möglicherweise Rückschlüsse ziehen, aber genau sagen können sie es nicht.

An wen richtet sich ihr Film? Und was kann man heute von diesen Höhlen und von ihrem Film lernen?

In den USA funktioniert der Film wie ein Familienerlebnis, das man miteinander teilt. Da rücken ganze Sippen an, von denen im übrigen niemand davon spricht, im Kino gewesen zu sein. “Wir waren jetzt in diesen Höhlen”, erzählen sich die Leute unglaublich aufgeregt auf der Straße.

Und lernen muss man gar nichts, wir müssen uns nicht immer in der Schulklasse mit zusammengekniffenem Hintern auf dem Stuhl eine Lektion verinnerlichen. Wichtiger ist mir die außerordentliche Freude darüber, dass es so etwas vor so unglaublich langer Zeit in solcher Vollkommenheit schon mal gegeben hat, dass man sich ruhig mal von diesem Staunen überwältigen lässt.

Wie ist ihr Verhältnis zu den Wissenschaftlern im Film, die sind ja fast schon typische Werner-Herzog-Figuren, wie man sie aus ihren Spielfilmen kennt? In ihren früheren Filmen begegnen sie Wissenschaftlern, etwa Alfred Edel als Logikprofessor in Jeder für sich und Gott gegen alle mit Spott.

Ich bin ja Filmemacher und habe eine gewisse Erzähl- und Inszenierungsfreude. Wenn ich Wissenschaftler befrage und die Auskunft geben, dann sind da ja immer erkennbar menschliche Wesen. Und ich finde das schön, wenn ich einen der jungen Wissenschaftler frage, was er vorher gemacht hat - und es stellt sich heraus, dass er beim Zirkus war. Natürlich frage ich ihn gleich: “Als Löwenbändiger?” Aber nein, er hat jongliert. (lacht)

Ich will ja nicht einfach nur ein wissenschaftliches Statement für eine Lehrstunde einfangen. Und alle Wisseschaftler sind sehr, sehr menschlich, verstehbar, erfassbar. Und so manifestieren sie sich - es gibt da ganz klar eine Wärme im Verhältnis zu denen.

Können Sie sich als Geschichtenerzähler an die ersten Geschichten ihrer Kindheit erinnern?

Ich erinnere mich an Kinderbücher, die unsere Mutter uns vorgelesen hat. Da waren dann die Kinder von den Nachbarhöfen ganz dicht beisammen gesessen. Ich kenne Geschichten also aus mündlicher Erzählung. Auch wenn sie vorgelesen waren: Auf mich wirkte das so, als wenn die Mutter das alles erzählen würde. Das war eine schöne Zeit und das hat vielleicht auch viel ausgemacht, aber das muss ja nicht heißen, dass man deswegen Geschichtenerzähler wird, meine Brüder sind das ja auch nicht geworden. Das entwickelt sich in anderer Weise, vermute ich mal.

Welche Geschichten waren das?

Ach, Kindergeschichten. Im übrigen: Lang lebe der Marshall-Plan - in einem der Care-Pakete kam z.B. Winnie The Pooh in deutscher Übersetzung. Das war von denen, die die Pakete geschnürt haben, richtig gut gemacht: Obenauf ein richtig gut gemachtes Kinderbuch dazu. Eigentlich war da ja nur Essen drin, aber auf einmal ist da Winnie The Pooh mit dabei.

Wollten Sie ihren Film von Anfang an auf 3D drehen?

Der Gedanke kam mir erst, als ich zum ersten Mal in der Höhle war. Zum Glück hatte ich mir erbeten, zwei, drei Monate vor Drehbeginn eine Stunde in der Höhle zu verbringen. Da war sofort klar: Das muss ich in 3D drehen, anders ist das gar nicht vorstellbar, weil die Künstler damals die wilden Steinformationen in dreidimensionaler Weise als Ausdrucksmittel mitausgenutzt haben.

War das eine größere Herausforderung? Was ist anders als beim zweidimensionalen Film?

Technisch ist die Herausforderung größer, weil sie auch ein sehr viel größeres Team benötigen. Ich durfte aber nur drei Personen mit mir bringen und wir durften nur Equipment mit uns führen, das wir selber tragen konnten. Sie können da ja nicht mit dem Lastwagen vorfahren und zentnerweise Gerät reinschaffen. Wir mussten uns auch an Ort und Stelle auf einem 60 Zentimeter breiten Steg im Halbdunkel und nur mit Taschenlampe eine neue Kamera bauen. Hilfe von auswärts war uns nicht gestattet. Die Tür ging nur auf, um uns hinein oder wieder heraus zu lassen, um das Klima innerhalb der Höhle nicht zu gefährden. Wir waren ein winziges Team und mussten völlig auf uns alleine gestellt unsere Kamera bauen und den Dreh durchziehen.

Wie haben Sie die französischen Behörden davon überzeugen können, dass ausgerechnet sie da hinein dürfen?

Die wussten natürlich, dass es sich dabei um ein besonderes Privileg handelt. Im Gegenzug habe ich einen Film geliefert, der in Frankreich frei für alle nichtgewerblichen Rechte ist. Der französische Staat kann diesen Film in seinen 30000 Klassenräumen oder in Museen parallel zum kommerziellen Kinostart zeigen. Und die Franzosen kannten meine Filme, waren sehr angetan davon und wussten somit wohl auch, dass ich als Filmemacher kompetent bin. Aber natürlich gibt es auch gute französische Filmregisseure.

Ich glaube, letztlich war es die Glut, die ich in mir hatte, dass ich den Film unbedingt machen wollte, die vielleicht den Ausschlag gegeben hat.

Haben Sie vorsprechen müssen?

Es gab eine Staffelung von Genehmigungen. Das Kultusministerium musste zusagen, die regionale Regierung und ein Wissenschaftler-Rat musste sein “Ok” geben. Vor denen bin ich aufgetreten und habe mich erklärt. Das war ein eher langwieriges Verfahren, bei dem ich alles, was ich konnte, in die Wagschale geworfen habe. Auf einmal ist man da auch gezwungen, mit Engelszungen zu reden. Einfach war es beim Kultusminister Frédéric Mitterand, der mich gar nicht erst hat reden lassen, sondern mir zehn Minuten lang erklärt, wie bedeutsam für seine gesamte Entwicklung meine Filme gewesen sind. Ich dachte erst, ich höre nicht recht.

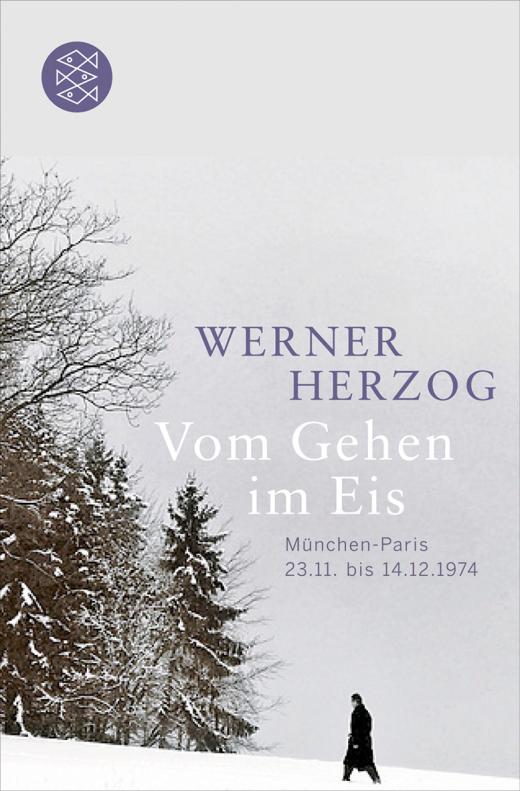

Herr Herzog, Sie sind als passionierter Zu-Fuß-Geher bekannt. Die erste Einstellung des Films wirkt wie ein Fußweg durch einen Weinanbau, an dessen Ende sich die Kamera in die Höhe schwingt und die Höhle erblickt. Später zeigt der Film, wie sich die Wissenschaftler, mit denen Sie arbeiten, ebenfalls zu Fuß der Höhle nähern. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ist die Höhle ein Ort, dem man sich zu Fuß nähern sollte?

Das hat weniger eine Rolle gespielt, glaube ich. Zweck der Übung war eher, dass ich auf dieser langen Einstellung Titel unterbringen kann, und zweitens, dass schon in der ersten Einstellung etwas für das Publikum Unerklärliches da ist, etwas Bestaunenswertes.

Aber schön, dass Sie diese erste Einstellung erwähnen, die ja schwer erklärbar ist. Die Kamera bewegt sich da auf Kniehöhe zwischen zwei Zeilen Weinreben und steigt dann in die Luft, aber nicht auf einem Kran, denn die steigt ja immer weiter. Die Kamera fliegt höher und höher und höher - das war eine ferngesteuerte Drone, die so klein ist, dass man sie zwischen den zwei Reben hindurch fliegen lassen kann.

Sie erwähnten kurz die Neandertaler, die keine Kunst schaffen konnten. An anderer Stelle erwähnten Sie einmal, dass Menschen Bilder zum Überleben brauchen, da sie ansonsten aussterben würden wie die Dinosaurier. Sind die Neandertaler ausgestorben, wel sie keine Bilder hatten?

Möglicherweise ja (lacht). Weil er eben nicht kulturfähig war und sich nicht höher entwickelt hat. Wir wissen allerdings heute, dass die Neandertaler technisch schon sehr hoch entwickelt waren, also weniger, in Anführungszeichen, primitiv als wir glauben. Möglicherweise haben sich Neandertaler und Homo Sapiens gegenseitig gejagt und aufgegessen, das wissen wir nicht so genau.

Es kann also sein, dass Kulturleistungen eine höhere Adaptionsfähigkeit an die Umwelt darstellen.

Brauchen wir Kunst, um zu überleben?

Wir in unserer Zivilisation - ja.

Herr Herzog, vielen Dank für das Gespräch.

° ° °

Thema: Hinweise

02. November 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Nach langer Bearbeitungszeit endlich da - und was für ein schönes Buch (wenn mir eine solche Einschätzung als Beiträger gestattet ist) es doch geworden ist: Dawn of an Evil Milennium, herausgegeben von Jörg van Bebber, versammelt 92 rund fünf- bis zehnseitige Beiträge zwischen wissenschaftlicher Annäherung, klassischer Essayistik und Filmkritik zu ausgewählten Artefakten der Horrorkultur des neuen Jahrtausends aus Comic, Internet, Literatur und Film von fast ebenso vielen Beiträgern. Durch diese Material- und Perspektivfülle ergibt sich eine, wie ich finde, ziemlich einzigartige Schau des vielfältig und medienübergreifend ausdifferenzierten Genres, die gleichzeitig enzyklopädischen wie schmökernd-entdeckerischen Interessen zuarbeitet. Zudem gefällt mir auch die ästhetische Gestaltung des Buches sehr gut - ich bin stolz, dass ich darin mit einem Beitrag über die Internet-Flashserie Salad Fingers vertreten bin.

Auf der Website des Verlags gibt es weitere Informationen, weiterhin gibt es eine eigene Facebook-Seite. Und ich bin mir sicher, dass der Verlag Anfragen nach Rezensionsexemplaren freundlich begegnen wird, sofern das Anliegen berechtigt ist.

Auf der Website des Verlags gibt es weitere Informationen, weiterhin gibt es eine eigene Facebook-Seite. Und ich bin mir sicher, dass der Verlag Anfragen nach Rezensionsexemplaren freundlich begegnen wird, sofern das Anliegen berechtigt ist.

° ° °

Thema: Filmtagebuch

26. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Was ein Kappa ist, erfährt man auf einer Texttafel vorab: eines der populärsten Wesen der japanischen Folklore, irgendwo zwischen Schildkröte, Frosch und Troll, das in Gewässern aller Art, vorzugsweise aber in Tümpeln lebt, gerne Gurken isst und die Menschen mit bösen Scherzen foppt.

Einen ganz besonders niedlichen Vertreter seiner Art findet man etwa bei Hokusai verewigt, nicht ganz so schön anzusehen ist der mit lidschäftiger Maskerade auftretende Kappa Aoki (Yoshiro Umezawa), der zu Beginn von "Underwater Love - A Pink Musical" vor der Fabrikarbeiterin Asuka (Sawa Masaki) aus dem Wasser steigt und sich ... [weiter bei der taz]

Einen ganz besonders niedlichen Vertreter seiner Art findet man etwa bei Hokusai verewigt, nicht ganz so schön anzusehen ist der mit lidschäftiger Maskerade auftretende Kappa Aoki (Yoshiro Umezawa), der zu Beginn von "Underwater Love - A Pink Musical" vor der Fabrikarbeiterin Asuka (Sawa Masaki) aus dem Wasser steigt und sich ... [weiter bei der taz]

° ° °

Thema: videodrome

26. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Noch knapp eine Woche in der arte-Mediathek: Lubitschs Austernprinzessin in der restaurierten Fassung.

° ° °

Thema: Hinweise

21. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Heute im Briefkasten gehabt: Die neue Ausgabe von Opak mit dem Themenschwerpunkt "Mythen". Darin zu finden: Viele Texte, Interviews, Collagen. Und eine Filmkritik von mir.

° ° °

Thema: Hoerspiele

21. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Noch bis zum 25.10. kann man von den Servern des Deutschlandradios das Collagenhörspiel Klaus Kinski: Um mich herum ist es dunkel - und in mir wächst das Licht runterladen/anhören (hier mehr Infos). Das Hörspiel lief am 18.10.2011, Kinskis 85. Geburtstag, als Ursendung und ist ausschließlich aus Kinskizitaten zusammengesetzt. Wer kein Faible für den wüstesten Schauspieler der deutschen Filmgeschichte hat, wird daran keine Freude haben - mir hat es sehr, sehr gut gefallen.

(direktlink, mp3, ca. 22mb)

Außerdem ist gerade im Edel Verlag mit Kinski: Vermächtnis ein herausragend schönes Kinskibuch erschienen, das sich seit gestern in meinem Besitz findet. Der dazu gehörende Buchtrailer bietet mit schönen Videoschnipseln aus Kinskis Archiv einen guten Vorgeschmack:

(direktlink, mp3, ca. 22mb)

Außerdem ist gerade im Edel Verlag mit Kinski: Vermächtnis ein herausragend schönes Kinskibuch erschienen, das sich seit gestern in meinem Besitz findet. Der dazu gehörende Buchtrailer bietet mit schönen Videoschnipseln aus Kinskis Archiv einen guten Vorgeschmack:

° ° °

Thema: Filmtagebuch

Ein Almodóvar-Melodram mit Psychothriller-Elementen, das unter seiner gediegenen (ich sage mal böse: rotweintrinkerkompatiblen) Oberfläche ein waschechtes pulp movie verbirgt - quasi passend zum Titel, passend zum Thema des Films. Mehr dazu hier in meiner Kritik beim Perlentaucher, die gleich noch mit Lukas Foersters Kritik zu Vaterlandverräter verbunden ist.

° ° °

Thema: FilmKulturMedienwissenschaft

18. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Die Spatzen der Aphrodite halten einen Moment lang inne: Friedrich Kittler ist heute morgen in Berlin gestorben (siehe z.B. hier). Seine Nachrufsammlung auf die Größen der Menschheitsgeschichte von 2002 heißt Unsterbliche - unter diesem Rubrum sollten auch die nun bald folgenden auf Kittler einsortiert werden.

(plus Diskussion)

Und einige MP3s im Netz (gefunden hier):

(plus Diskussion)

Und einige MP3s im Netz (gefunden hier):

° ° °

Thema: Hinweise

Eine kleine Ankündigung sachte auch in meiner eigenen Sache: Beim Bertz+Fischer Verlag ist gerade das lang angekündigte Buch über David Cronenberg in den Druck gegangen, um pünktlich zum Kinostart von Cronenbergs neuem Film in den Handel zu gelangen. Neben Beitragen zahlreicher bei diesem Thema erwartbarer Autoren (u.a. Stefan Höltgen, Marcus Stiglegger, Oliver Nöding, aber auch Dominik Graf) findet sich darin auch ein Text von mir, wodurch mir das Buch natürlich besonders ans Herz gewachsen ist.

Und wie ich gerade erfahren habe: Das Buch dürfte bereits Ende nächster Woche beim Verlag vorrätig und lieferbar sein, bis Amazon und Konsorten das Buch ausliefern können, dürfte nochmals eine Woche vergehen. Von daher: Support your local Filmverlag und macht (ebenso wie bei Amazon portofreie!) Direktbestellungen!

Und wie ich gerade erfahren habe: Das Buch dürfte bereits Ende nächster Woche beim Verlag vorrätig und lieferbar sein, bis Amazon und Konsorten das Buch ausliefern können, dürfte nochmals eine Woche vergehen. Von daher: Support your local Filmverlag und macht (ebenso wie bei Amazon portofreie!) Direktbestellungen!

° ° °

Thema: Filmtagebuch

12. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Im folgenden die kurze Einführung, die ich am 10.Oktober 2011 vor der Vorführung von Jess Francos Venus in Furs bei den "Freunden des schrägen Films" gehalten habe.

-------

Wenn Meeresschaum junge Frauen ans Land spült, sind die Verlockungen der Liebe nicht weit. In Hesiods Theogonie, den Göttermythen der alten Griechen, tritt Aphrodite, die Göttin der Liebe, später Venus genannte, als Schaumgeborene aus dem Meer an den Strand Zyperns. Und Hesiod zögert nicht, sogleich ihren Liebreiz und ihr Lächeln zu preisen, wohl aber auch ihre betörende List, der ausnahmslos alle erlegen, wie jeder weiß, der den Rausch der Liebe kennt.

Auch am Anfang des gleich gezeigten Films spült das Meer eine Frau an Land – zwar ungleich lebloser, übt sie auf den Jazztrompeter Jimmy dennoch eine nicht mindere Faszination aus. Wie man kurz zuvor erfährt, ist der Mann zerrüttet und mit der Realität nicht mehr recht verhaftet. Von der Realität will auch der Film im folgenden nicht mehr viel wissen – die Zeitebenen wirbeln in der Montage oft durcheinander, der Zeitfluss wird lückenhaft. Es geht von Istanbul nach Rio de Janeiro, wo die tote Frau, Wanda, rätselhafter Weise wieder auftaucht, diesmal äußerlich lebendig, aber mit kalt glänzenden Augen.

Eine berechnende Liebesgöttin. Oder doch eher Rachegöttin, die mit den Mitteln einer Liebesgöttin arbeitet: Wie sich bald herausstellt, war sie in Istanbul im Laufe einer erotisch-dekadenten Seance ermordet worden und zählt nun reihum ab, wer an der Sache beteiligt war.

Wer sich auskennt in der Literaturgeschichte, weiß spätestens jetzt, dass uns heute abend keine Verfilmung von Leopold von Sacher-Masochs Roman Venus im Pelz erwartet. Die Geschichte vom nervösen Severin, der in den Karpaten auf die schöne Wanda trifft und in ihr sein Ideal einer strafenden Herrin im Pelz sieht, die ihren Liebhaber unter die Knute zu nehmen versteht, gab zum einen dem Masochismus seinen Namen und würde zum anderen gut ins von sexuellen Perversionen und Obsessionen geprägte Werk Jess Francos passen. In diesem Fall aber ist der amerikanische Verleiher zu beschuldigen, der sich von dem Titel einen schnöden Finanzvorteil versprach. Franco selbst zieht den Filmtitel Black Angel vor, Elemente aus von Sacher-Masochs Roman sind sowieso nur in Spuren zu finden.

Eine schöne Frau, die Männer wie Frauen mit den Liebreizen ihres Körpers umgarnt,um Rache zu üben – eines der vielen Standardmotive in Jess Francos Werk, zu denen etwa auch die typische und hier ebenfalls vertretene Nachtclubszene zählt. In einem Interview sagte Franco einmal, dass er von seinen Filmen eine nicht allzu hohe Meinung habe. Und ich denke jeder, der sich wahllos auf Gutglück ein paar seiner immerhin rund 260 Filme herausgepickt und zu Gemüte geführt hat, wird bestätigen können, dass sich in diesem gigantischen Werk, vorsichtig ausgedrückt, die eine oder andere Kröte versteckt hält. Im selben Interview sagte er aber auch, dass er sich, müsste er drei Filme aus seinem Werk für die Nachwelt erhalten, für Succubus, den im vergangenen Jahr in dieser Reihe gezeigten The Diabolical Dr. Z (a.ka. Miss Muerte) und den heute abend gezeigten Venus in Furs entscheiden würde.

Die Gründe für diesen Segen lassen sich am Film bestens nachvollziehen: Eine flirrend traumhafte Atmosphäre umgibt ihn, die Handlung verliert sich in einer fieberhaften Assoziationskette und ist dabei fast permanent von smoothen und entspannten, zuweilen ins irrlichternde abdriftenden Soundtrack umspült. Francos Kamera ist konzentriert wie selten, stellenweise gelingen grandiose ikonische Momente. Und das Spiel von Klaus Kinski, der hier in einer Nebenrolle ausgerechnet als Türke auftritt, ist auf jene Weise an- und überspannt, die viel Freude bereitet. Vom Standpunkt eines Attraktionskinos aus betrachtet, mag das alles sehr langweilig sein – große Sensationen, vom schwer psychedelischen Abschluss vielleicht abgesehen, finden sich hier nicht. Vielleicht sind Jess Francos ständige Cameoauftritte als Mitglied einer Bar-Jazzband ein Hinweis darauf, dass man sich diesem Film sowieso eher musikalisch nähern sollte, vielleicht so, wie wenn man eine Musikplatte spätnachts auflegt, um sich darin entspannt und interesselos zu verlieren.

Für eine solche Rezeptionshaltung sind die Stühle des Kino Babylon zugebenermaßen vielleicht nicht die beste Voraussetzung. Was mich aber nicht hindern soll, uns eine gute Projektion zu wünschen.

-------

Wenn Meeresschaum junge Frauen ans Land spült, sind die Verlockungen der Liebe nicht weit. In Hesiods Theogonie, den Göttermythen der alten Griechen, tritt Aphrodite, die Göttin der Liebe, später Venus genannte, als Schaumgeborene aus dem Meer an den Strand Zyperns. Und Hesiod zögert nicht, sogleich ihren Liebreiz und ihr Lächeln zu preisen, wohl aber auch ihre betörende List, der ausnahmslos alle erlegen, wie jeder weiß, der den Rausch der Liebe kennt.

Auch am Anfang des gleich gezeigten Films spült das Meer eine Frau an Land – zwar ungleich lebloser, übt sie auf den Jazztrompeter Jimmy dennoch eine nicht mindere Faszination aus. Wie man kurz zuvor erfährt, ist der Mann zerrüttet und mit der Realität nicht mehr recht verhaftet. Von der Realität will auch der Film im folgenden nicht mehr viel wissen – die Zeitebenen wirbeln in der Montage oft durcheinander, der Zeitfluss wird lückenhaft. Es geht von Istanbul nach Rio de Janeiro, wo die tote Frau, Wanda, rätselhafter Weise wieder auftaucht, diesmal äußerlich lebendig, aber mit kalt glänzenden Augen.

Eine berechnende Liebesgöttin. Oder doch eher Rachegöttin, die mit den Mitteln einer Liebesgöttin arbeitet: Wie sich bald herausstellt, war sie in Istanbul im Laufe einer erotisch-dekadenten Seance ermordet worden und zählt nun reihum ab, wer an der Sache beteiligt war.

Wer sich auskennt in der Literaturgeschichte, weiß spätestens jetzt, dass uns heute abend keine Verfilmung von Leopold von Sacher-Masochs Roman Venus im Pelz erwartet. Die Geschichte vom nervösen Severin, der in den Karpaten auf die schöne Wanda trifft und in ihr sein Ideal einer strafenden Herrin im Pelz sieht, die ihren Liebhaber unter die Knute zu nehmen versteht, gab zum einen dem Masochismus seinen Namen und würde zum anderen gut ins von sexuellen Perversionen und Obsessionen geprägte Werk Jess Francos passen. In diesem Fall aber ist der amerikanische Verleiher zu beschuldigen, der sich von dem Titel einen schnöden Finanzvorteil versprach. Franco selbst zieht den Filmtitel Black Angel vor, Elemente aus von Sacher-Masochs Roman sind sowieso nur in Spuren zu finden.

Eine schöne Frau, die Männer wie Frauen mit den Liebreizen ihres Körpers umgarnt,um Rache zu üben – eines der vielen Standardmotive in Jess Francos Werk, zu denen etwa auch die typische und hier ebenfalls vertretene Nachtclubszene zählt. In einem Interview sagte Franco einmal, dass er von seinen Filmen eine nicht allzu hohe Meinung habe. Und ich denke jeder, der sich wahllos auf Gutglück ein paar seiner immerhin rund 260 Filme herausgepickt und zu Gemüte geführt hat, wird bestätigen können, dass sich in diesem gigantischen Werk, vorsichtig ausgedrückt, die eine oder andere Kröte versteckt hält. Im selben Interview sagte er aber auch, dass er sich, müsste er drei Filme aus seinem Werk für die Nachwelt erhalten, für Succubus, den im vergangenen Jahr in dieser Reihe gezeigten The Diabolical Dr. Z (a.ka. Miss Muerte) und den heute abend gezeigten Venus in Furs entscheiden würde.

Die Gründe für diesen Segen lassen sich am Film bestens nachvollziehen: Eine flirrend traumhafte Atmosphäre umgibt ihn, die Handlung verliert sich in einer fieberhaften Assoziationskette und ist dabei fast permanent von smoothen und entspannten, zuweilen ins irrlichternde abdriftenden Soundtrack umspült. Francos Kamera ist konzentriert wie selten, stellenweise gelingen grandiose ikonische Momente. Und das Spiel von Klaus Kinski, der hier in einer Nebenrolle ausgerechnet als Türke auftritt, ist auf jene Weise an- und überspannt, die viel Freude bereitet. Vom Standpunkt eines Attraktionskinos aus betrachtet, mag das alles sehr langweilig sein – große Sensationen, vom schwer psychedelischen Abschluss vielleicht abgesehen, finden sich hier nicht. Vielleicht sind Jess Francos ständige Cameoauftritte als Mitglied einer Bar-Jazzband ein Hinweis darauf, dass man sich diesem Film sowieso eher musikalisch nähern sollte, vielleicht so, wie wenn man eine Musikplatte spätnachts auflegt, um sich darin entspannt und interesselos zu verlieren.

Für eine solche Rezeptionshaltung sind die Stühle des Kino Babylon zugebenermaßen vielleicht nicht die beste Voraussetzung. Was mich aber nicht hindern soll, uns eine gute Projektion zu wünschen.

° ° °

Thema: Filmtagebuch

12. Oktober 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Ich weiß nicht recht, wie und ob mir Restless, trotz vieler schöner Momente, nun gefallen hat oder nicht. Ein bisschen fühlt sich der Film an, als würden in ihm zwei Filme gegeneinander arbeiten. Gegelegentlich ist das schon von Reiz. Meine Unentschlossenheit kann man aber wohl schon meinem Schritt-für-Schritt-um-den-Film-herum-Gehen ablesen - hier beim Perlentaucher, wo heute im übrigen auch Elena Meilicke mit ihrer Kritik zu Kiarostamis Copie Conformé ihren Einstand in unser Team feiert - willkommen!

Was mir an dem Film aber zum Beispiel gut gefallen hat, bringen diese beiden Bilder zum Ausdruck:

Was mir an dem Film aber zum Beispiel gut gefallen hat, bringen diese beiden Bilder zum Ausdruck:

° ° °

Thema: Berliner Filmgeschehen

Im Kino Tilsiter läuft bereits seit 08.Oktober und noch bis Ende November eine Auswahl der schönsten Filme von Mario Bava. Hier (unter "Mitternachtskino") gibt es weitere Informationen, in der heutigen Ausgabe der taz schreibe ich aus diesem Anlass einige Zeilen über Bava.

° ° °

Thema: videodrome

Werner Herzog war gestern Abend bei Harald Schmidt: Hier das Gespräch, in dem es unter anderem darum geht, dass Herzog gut Bösewichte spielen kann. Und um Cave of Forgotten Dreams geht es auch kurz.

Und: Herzog spielt demnächst im Jack-Reacher-Film neben Robert Duvall mit!

Und: Herzog spielt demnächst im Jack-Reacher-Film neben Robert Duvall mit!

° ° °

Thema: videodrome

27. September 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Sehr schön: In der arte-Mediathek steht noch für ein paar Tage Das Weib des Pharao von Ernst Lubitsch online (hier mehr Informationen). Diesen Lubitschfilm kenne ich noch nicht, aber Lubitsch vertraue ich ja blind:

° ° °

Thema: videodrome

27. September 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Für eine Weile lang träumte sich das deutsche Kino mit den Edgar-Wallace-Filmen ein oberflächlich internationales, im Grunde seines Herzens natürlich tiefteutonisches Genrekino (auch hinsichtlich personeller Kontinuitäten: Harald Reinl, Wallace-Stammregisseur, inszenierte vor dem Boom im deutschen Heimatfilm), das hier aber immerhin ein gewisses Gran Lockerheit in der Steifheit und nicht zuletzt den einen oder anderen Wahnwitz zuließ, von dem mitunter auch die Soundtracks von Peter Thomas und Martin Böttcher singen. Und immerhin leistete der German Krimi in seiner prominentesten Ausprägung Hebammenhilfe bei der Geburt des Giallos: Über Riccardo Freda, Mario Bava, Massimo Dallamano und, wenn auch nur als Kameramann, Aristide Massaccesi (besser bekannt unter seinem berüchtigten nom de cinematographe, Joe D'Amato) wurde der Edgar-Wallace-Film Schritt für Schritt eingemeindet, von seinem literarischen Übervater befreit und zu einem Subgenre eigenen Rechts erklärt. Nur einige der Gründe, warum ich Edgar-Wallace-Filme im einzelnen nicht immer großartig (von Fall zu Fall aber eben schon), aber stets faszinierend interessant finde.

Bei arte ist noch für einige Tage die Doku German Grusel über den deutschen Edgar-Wallace-Film der späten 50er bis 70er Jahre zu sehen:

Bei arte ist noch für einige Tage die Doku German Grusel über den deutschen Edgar-Wallace-Film der späten 50er bis 70er Jahre zu sehen:

° ° °

Thema: festivals

22. September 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Sehr schön geworden:

° ° °

Thema: TV-Tipps

22. September 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Messiah of Evil, ein surreal angehauchter (man will fast sagen: Kunst-)Horrorfilm aus den 70ern, zählte zu den ganz großen Entdeckungen, die ich im letzten Jahr machen konnte. Arte zeigt den Film heute abend um Mitternacht und ich kann wirklich nur allen raten: Unbedingt nicht verpassen!

Weitere Infos hier bei arte, plus ein Ausschnitt:

Weitere Infos hier bei arte, plus ein Ausschnitt:

° ° °

Thema: videodrome

15. September 11 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °