Thema: TV-Tipps

19. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: videodrome

17. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: Hinweise

15. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

German Angst, das neue Projekt von Andreas Marschall, Michal Kosakowski und, nach langer Filmabstinenz, Jörg Buttgereit!

Unten eine Absichtserklärung - die Crowdfunding-Kampagne geht demnächst an den Start. Mehr bald an dieser Stelle. Deshalb: Weitersagen und schon mal die digitalen Geldbeutel bereit halten.

Unten eine Absichtserklärung - die Crowdfunding-Kampagne geht demnächst an den Start. Mehr bald an dieser Stelle. Deshalb: Weitersagen und schon mal die digitalen Geldbeutel bereit halten.

° ° °

Thema: videodrome

11. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: Filmtagebuch

09. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

... Doch liegt vielleicht gerade darin, dass der Film von Langeweile schlagartig auf gute Unterhaltung umstellt, ein zu denken gebender Knackpunkt: Kenntlich wird darin der Zierrat als Zierrat - und zugleich auch, dass ein einst von einer treuen Fankultur umhegtes Franchise sich auf diese, ähnlich wie die lange Reihe an jüngeren Comicverfilmungen, schon aus Investitionsgründen längst nicht mehr allein verlassen kann. Das Resultat überzeugt am Ende zwar - zum Preis einer gewissen Stromlinienförmigkeit allerdings, in der Distinktion und Differenz höchstens noch als nostalgische Spur für den Abgang zu haben sind. Auch eine Form von Konvergenz, die sich abzeichnet: Die Spezialeffekte stammen eh schon von Lucas Films, als nächstes dreht J.J. Abrams "Star Wars". [der ganze Text beim Perlentaucher]

° ° °

Thema: radio

03. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Ein Radiofeature über Hans Jürgen Syberberg von Markus Metz und Georg Seeßlen:

"Das Leiden gehört dazu." - Der Inszenierungskünstler Hans Jürgen Syberberg

Hans Jürgen Syberberg ist ein Solitär in der deutschen Filmgeschichte. So weit entfernt vom alten deutschen Film und seinen Genres, war er doch auch nie wirklich ein Regisseur des "Neuen Deutschen Films". Und während er alle kommerziellen Überlegungen verachtet, gehört er doch zu den Regisseuren, die einen erheblichen Anspruch an die Produktion stellen. Sein Material ist weniger die Filmgeschichte als die klassische bürgerliche deutsche Bildung: Literatur, Oper, Bildende Kunst.

Für Syberberg ist das Kino eine große Passion und sein Ziel ist eine Form des "Gesamtkunstwerks". Er hat sich stets mit deutschem Mythos und deutschen Tabu-Themen auseinandergesetzt: Karl May, Hitler, Wagner, Kleist oder Ludwig II. Gelegentlich sind seine Äußerungen (und zum Teil auch seine Arbeiten) der Nähe zur "Neuen Rechten" bezichtigt worden, Konflikte mit der Presse und mit den Kollegen gehörten eine Zeit lang zur Karriere des Hans Jürgen Syberberg. Auf der anderen Seite aber ist seine Arbeit immer auch in gewissem Sinne revolutionär. Er hat die Sprache des Films erweitert und gezeigt, wie man Grenzen der Genres, der Formate und der Aufführungspraxis überwindet. Und als einer der ersten deutschen Filmemacher hat er seine Arbeit ausgedehnt auf das Theater und in den Bereich der Bildenden Kunst.

° ° °

Thema: Filmtagebuch

02. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Soviel Service vorneweg: Wer einen dramaturgisch ausgewogenen, von großartigen Schauspielerleistungen getragenen, plausibel erzählten und schlussendlich mitreißend spannenden Thriller im KIno sehen will, der zudem noch seiner Location - Berlin - Facetten abgewinnt, wie sie im Kino noch nicht zu sehen waren - ist gut beraten, zu Brian De Palmas "Passion" auf Abstand zu gehen. Wer mit solchem, ja ohne weiteres legitimen Anspruch den Kinosaal betritt, wird ihn aller Wahrscheinlichkeit nach verwundert bis verärgert wieder verlassen: Was, bitte, soll das denn nun gewesen sein? Nicht anders mag es Leuten ergehen, die mit dem Namen "De Palma" einen diffusen Begriff von Qualitäts- oder gar Autorenkino verbinden und dann in einem mittig dramaturgisch arg hängenden Amphibienfilm deutsch-französischer Produktionsprovenienz landen: Fürs Fernsehen schon wegen des Namens zu groß, fürs Kino ästhetisch aber eigentlich schon wieder viel zu klein.

Wer solche Ansprüche beiseite legt, kommt dann womöglich aber doch auf seine Kosten - und im Grunde war De Palma eh immer ein Auteur, bei dem stets kaum Vereinbares verquer montiert zusammentraf: Meta-Genrereflexion und Unterhaltungskino, Virtuosität und wirrer B-Movie-Trash, Hitchcock und Bahnhofskino - ein Kino, das das Hollywood-Zentrum immer wieder mit den Obsessionen des Kinos der Peripherie zu neuen Monstren vernähte. [weiterlesen beim perlentaucher]

Wer solche Ansprüche beiseite legt, kommt dann womöglich aber doch auf seine Kosten - und im Grunde war De Palma eh immer ein Auteur, bei dem stets kaum Vereinbares verquer montiert zusammentraf: Meta-Genrereflexion und Unterhaltungskino, Virtuosität und wirrer B-Movie-Trash, Hitchcock und Bahnhofskino - ein Kino, das das Hollywood-Zentrum immer wieder mit den Obsessionen des Kinos der Peripherie zu neuen Monstren vernähte. [weiterlesen beim perlentaucher]

° ° °

Thema: videodrome

02. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

(via) arte würdigt den vor einem Monat verstorbenen Jess Franco mit einer Hommage in der Sendereihe Blow Up:

Meine Nachrufe: Blog ° Zeitung

Meine Nachrufe: Blog ° Zeitung

° ° °

Thema: Hinweise

01. Mai 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

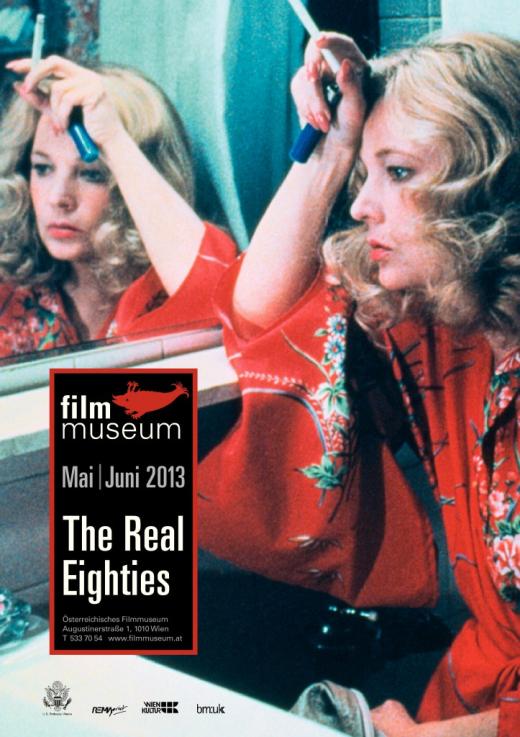

Viele gute Gründe, warum man im Mai und Juni in Wien sein sollte (kuratiert von The Canine Condition).

° ° °

Thema: radio

29. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Das gestern auf Deutschlandfunk ausgestrahlte Radiofeature gibt es jetzt auch als Download beim Sender.

Klänge des Grauens

Musik und Geräuschen wird nachgesagt, die Seele des Horrorfilms zu sein. Durch sie erscheinen Leinwandängste noch grausamer und furchteinflößender. Dissonanzen, Atonalität und klangliche Experimentierfreude sind die Markenzeichen des Horrorsounds, der sich nicht an konventionellen Hörerwartungen orientiert.

Das Fremde und Unheimliche widersetzt sich gängigen Normen und klingt anders. Komponisten suchen es in elektronischen Sounds, vermeintlich unschuldigen Kinderliedern, geistlichen Chorälen, plötzlich und laut einsetzender Musik oder seltsamen Geräuschen, die ein Gefühl von Bedrohung und Terror auslösen können.

Die Akustik des Grauens macht die Materialität des Messers spürbar, sie signalisiert die Anwesenheit von Gespenstern oder öffnet den Weg in das Unterbewusste des Psychopathen. Sie schockiert und traumatisiert, verstört und verunsichert. Sie hat dämonische Qualität und nimmt Besitz vom Zuschauer. Man kann sich ihr nicht entziehen.

° ° °

Thema: videodrome

28. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: Kinokultur

26. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Aus diesem Anlass ein (Mini-)Porträt in der taz. Im Mai zeigt das DOK.Fest in München im übrigen eine Auswahl aus Herzogs dokumentarischem Schaffen.

Passend auch die Zeilen in Cristina Nords Artikel zum Deutschen Filmpreis (ähnliches wollte ich auch unterbringen, habe es aber mangels Platz draußen gehalten):

Passend auch die Zeilen in Cristina Nords Artikel zum Deutschen Filmpreis (ähnliches wollte ich auch unterbringen, habe es aber mangels Platz draußen gehalten):

"Indem sie Werner Herzog den undotierten Ehrenplatz überlässt, holt sich die Deutsche Filmakademie, die seit 2005 über die Vergabe der mit knapp 3 Millionen Euro dotierten Preise entscheidet, einen Gradmesser ins Haus. Und der zeigt eine vernichtende Diskrepanz zwischen dem, was sein könnte, und dem, was ist. ... Es gibt nicht viel gegen diese Auswahl einzuwenden, es sei denn, man zieht zum Vergleich heran, was jemand wie Werner Herzog dreht. Und dann fällt auf, dass sich im deutschen Kino das Mittelmaß noch immer gegen die Exzentrik durchsetzt."

° ° °

Thema: Hinweise

26. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: videodrome

25. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

° ° °

Thema: Berliner Filmgeschehen

25. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Heute beginnt im ehrenwerten Berliner Zeughauskino eine Reihe über die Spuren, die Richard Wagner im Kino hinterlassen hat. Eine erfreulich breit aufgestellte Reihe, die von den Anfängen der Filmgeschichte bis zu sehr heutigen Filmen reicht und zahlreiche Genres umfasst.

In der heutigen Berliner taz habe ich dazu ein paar Zeilen.

(Was mir dabei erst jetzt wirklich auffällt: Fischingers Kreise wirken fast schon wieder wie eine Vorab-Ästhetisierung des Bombenkriegs. Man kann mit Wagner offenbar nicht anders als vom Krieg zu träumen. An dieser Stelle erfährt man mehr zu diesem Werbefilm.)

In der heutigen Berliner taz habe ich dazu ein paar Zeilen.

(Was mir dabei erst jetzt wirklich auffällt: Fischingers Kreise wirken fast schon wieder wie eine Vorab-Ästhetisierung des Bombenkriegs. Man kann mit Wagner offenbar nicht anders als vom Krieg zu träumen. An dieser Stelle erfährt man mehr zu diesem Werbefilm.)

° ° °

Thema: Filmtagebuch

23. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Am vergangenen Wochenende luden Ralf und Andreas von Vintage Movie Posters und Monstercon zum mittlerweile vierten Monster machen mobil-Festival ins schöne Hamburger Metropolis-Kino und damit zu einem Kino-Wochenende mit alten Trailern, alten Synchros, altem 35mm-Material und vielen netten Menschen, die aus der ganzen Bundesrepublik angereist waren. Im folgenden meine Notizen:

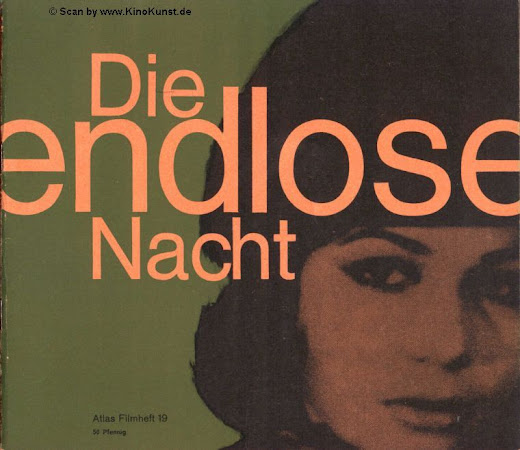

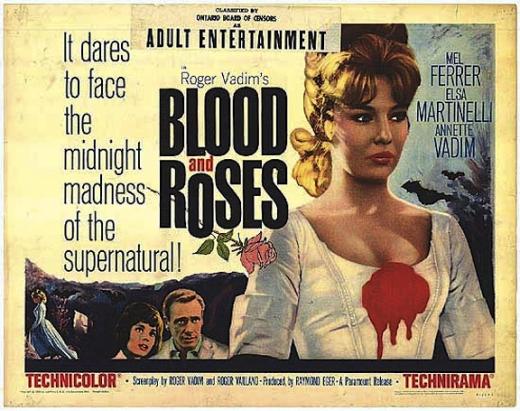

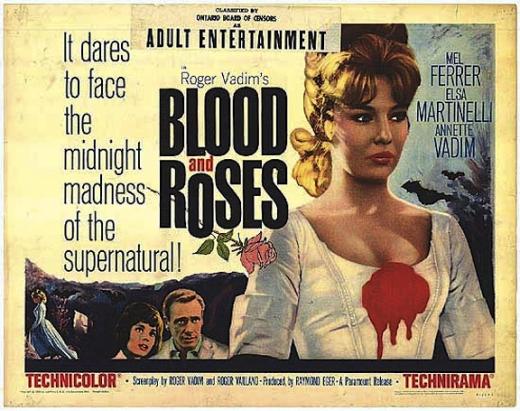

... und vor Lust zu sterben (Roger Vadim, Frankreich/Italien 1960) - Trailer

Ein Technicolor-Gothic-Märchen nach Motiven aus Le Fanus Carmilla, von Roger Vadim virtuos in Szene gesetzt: Teils traumwandlerischer Edel-Sleaze.

Ein Technicolor-Gothic-Märchen nach Motiven aus Le Fanus Carmilla, von Roger Vadim virtuos in Szene gesetzt: Teils traumwandlerischer Edel-Sleaze.

Konsequent arbeitet Vadim an der Aufhebung verlässlicher Koordinaten: Da ist die Rahmung durch einen Erzähler, der das, was er erzählt, mangels Zeugenschaft im Grunde gar nicht erzählen kann. Da ist ein zeitgenössisches Setting, in das sich die Vergangenheit geradezu reinsprengt, bis man sich oft aktiv daran erinnern muss, dass der Film im 20. Jahrhundert spielt.

Auch ein Film über Farben im Widerstreit: Da steht das blutrote Auto wie in eine herbstlich-graugrüne Landschaft hineingetupft, da künden nicht minder blutrote Kerzen als dem Bild fremd bleibende Striche wie ein Menetekel von drohender Gefahr - bis schließlich, in einer unfassbar deliranten Traumsequenz, alle übrigen Farben gänzlich aus dem Film weichen und nur saftig strahlendes Rot in den Film schießt und am Ende eine Rose in Händen verwelkt.

Ärgerlich allein: Eine Reihe etwas angestrengt amüsierwilliger Filmfreunde, die sich, trotz hochgradiger Filmkunst, im Mystery Science Theater 3000 wähnten und sich in bravem Pflichterfüllungsgehorsam über die gesamte Strecke des Films zu lautstarken Unterhaltungen aufgefordert sahen.

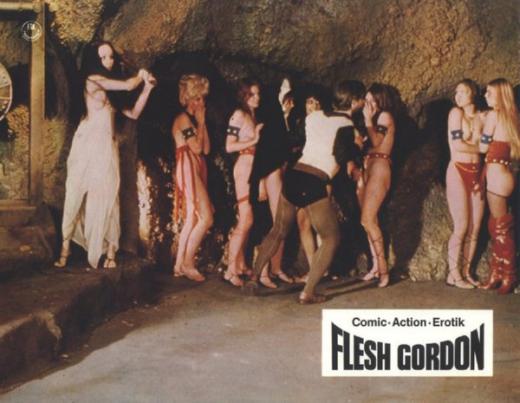

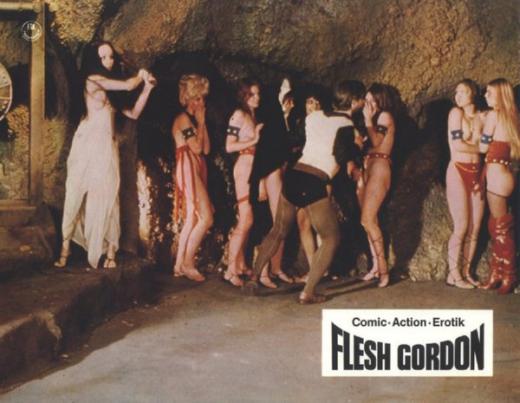

Flesh Gordon (Michael Benveniste/Howard Ziem, USA 1974) - Trailer

Die große Sexgaudi im Weltall ist im Grunde ein Film, der Sex eigentlich ziemlich hasst. Aus aller demonstrativen Albernheit und Infantilität spricht eigentlich eine sonderbare Lustfeindlichkeit, die sich schon im Plot - Flesh Gordon muss die Erde vor Sexstrahlen vom Planeten Porno retten - ausbuchstabiert, sich aber auch im Bemühen zeigt, den Eros möglichst hässlich aussehen zu lassen. Man fühlt sich mitunter schon auch etwas angeherrscht davon als Publikum: Man soll keine Lust empfinden oder gar kriegen, vielmehr geht es eigentlich bei allem Schangel um eine maximalstmögliche Ablenkung von Geilheit und Erotik.

Die große Sexgaudi im Weltall ist im Grunde ein Film, der Sex eigentlich ziemlich hasst. Aus aller demonstrativen Albernheit und Infantilität spricht eigentlich eine sonderbare Lustfeindlichkeit, die sich schon im Plot - Flesh Gordon muss die Erde vor Sexstrahlen vom Planeten Porno retten - ausbuchstabiert, sich aber auch im Bemühen zeigt, den Eros möglichst hässlich aussehen zu lassen. Man fühlt sich mitunter schon auch etwas angeherrscht davon als Publikum: Man soll keine Lust empfinden oder gar kriegen, vielmehr geht es eigentlich bei allem Schangel um eine maximalstmögliche Ablenkung von Geilheit und Erotik.

Was nicht heißen soll, dass der Film im Kino nicht auch Spaß macht und vieles - die Penisaurier z.B. - geradezu entwaffnend hinreißend beknackt ist, auch wenn sich das Geschick des Films, Gags zünden und damit auf sich bewenden zu lassen, durch erstaunliche Abwesenheit bemerkbar macht: Hier wird wirklich alles zu Tode geritten - pun intended.

Sonderbar auch die Unentschlossenheit des Films: Neben Szenen, die fast schon bewusst schlampig und hingerotzt aussehen, stehen etwa die sorgfältigen Stopmotion-Animationen, die zu Ray Harryhausens Meisterstücken nicht gar so sehr auf Distanz gehen wie der restliche Film zur Qualitäts-Science-Fiction.

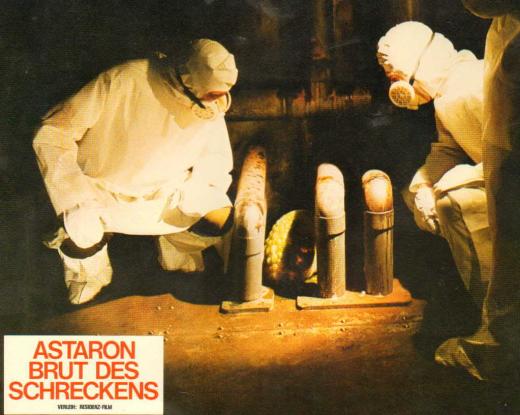

Astaron - Brut des Schreckens (Luigi Cozzi, Italien 1980) - Trailer

Ungeschriebenes Gesetz der italienischen Horrorfilme späterer Machart: Sie beginnen in New York und enden irgendwo in Exotic County. So auch Astaron, Luigi Cozzis Alien-Ripoff, das an sein fulminantes opus magnum zwar bei weitem nicht heranreicht, mir aber insbesondere in der ersten, quasi der New Yorker Hälfte gut gefiel: Anders als sein Farbeimer-im-Weltall-Experiment Star Crash, das in alle Ecken und Ende gleichzeitig strebt, herrscht hier ein rigoroser, karger, extrem konzentrierter Minimalismus vor : Ganze Szenen wirken wie vor komplett schwarzem Hintergrund gedreht, der Sound bleibt aufs absolute Minimum - Moooooow! - beschränkt. Das verleiht dem Film eine hölzerne Trockenheit von (gerade zum späten Zeitpunkt des Screenings) fast hypnotischer Qualität. Auch ist es nicht völlig uninteressant, wie Cozzi sich darum bemüht, das Figurenensemble des US-Großstadtthrillers und Films Noir in sein SciFi-Setting zu integrieren: Da ist der abgewrackte Profi, der sich im Elend seiner verbauten Biografie suhlt, und dort der agile New Yorker Cop.

Ungeschriebenes Gesetz der italienischen Horrorfilme späterer Machart: Sie beginnen in New York und enden irgendwo in Exotic County. So auch Astaron, Luigi Cozzis Alien-Ripoff, das an sein fulminantes opus magnum zwar bei weitem nicht heranreicht, mir aber insbesondere in der ersten, quasi der New Yorker Hälfte gut gefiel: Anders als sein Farbeimer-im-Weltall-Experiment Star Crash, das in alle Ecken und Ende gleichzeitig strebt, herrscht hier ein rigoroser, karger, extrem konzentrierter Minimalismus vor : Ganze Szenen wirken wie vor komplett schwarzem Hintergrund gedreht, der Sound bleibt aufs absolute Minimum - Moooooow! - beschränkt. Das verleiht dem Film eine hölzerne Trockenheit von (gerade zum späten Zeitpunkt des Screenings) fast hypnotischer Qualität. Auch ist es nicht völlig uninteressant, wie Cozzi sich darum bemüht, das Figurenensemble des US-Großstadtthrillers und Films Noir in sein SciFi-Setting zu integrieren: Da ist der abgewrackte Profi, der sich im Elend seiner verbauten Biografie suhlt, und dort der agile New Yorker Cop.

Schade, dass der Film mit dem rigiden Ortswechsel viel von seiner Konzentriertheit verliert - und zwar ganz buchstäblich: Plötzlich laufen da minutenlange fill-in-Sequenzen, das zuvor zur Abstraktion neigende Bild wird plötzlich auf (allerdings nicht sonderlich interessante Art) welthaltig und tastet seine neue Location mit der Kamera geradezu ab. Wobei es auch hier schöne Momente gibt: Die Szene im Badezimmer - Hilfe, hier ist ein Ei! - und im direkten Anschluss Siegfried Rauchs (!) großer Auftritt als delirierender Obi Wan Kenobi des Bösen sind psychotronische Goldnuggets, die man allerdings dem ummantelnden Wüstenstaub erst entreißen muss.

King Kong, Frankensteins Sohn (Ishiro Honda, Japan 1967) - Trailer

Ishiro Honda bedient sich großzügig beim originalen King Kong, den er mit einer hübsch pulpigen Schwachsinns-Story aus der James-Bond-Ablage um ein geheimnisvolles "Element X" vermengt. Das eigentliche Spektakel - neben den unfassbar schlechten Zähnen des Bösewichts Dr. Who (!) - ist aber tatsächlich Kongs Antlitz: Selten sah ein großer Affenmann bemitleidenswerter aus als hier. Der Herr des Dschungels reüssiert als der Quasimodo der Fauna mit schräger Physiognomie, der sich den ganzen Film glupschäugig verwahrlost gerne was befehlen lässt und zum Dank in einer alle Herzen brechenden Panorama-Aufnahme allein zurückgelassen wird: Drama des ewigen Masturbanten, dessen Notgeilheit die Kamera im affizierenden Close-Up seines Gesichts zur Belustigung des Publikums verlässlich denunziert.

Ishiro Honda bedient sich großzügig beim originalen King Kong, den er mit einer hübsch pulpigen Schwachsinns-Story aus der James-Bond-Ablage um ein geheimnisvolles "Element X" vermengt. Das eigentliche Spektakel - neben den unfassbar schlechten Zähnen des Bösewichts Dr. Who (!) - ist aber tatsächlich Kongs Antlitz: Selten sah ein großer Affenmann bemitleidenswerter aus als hier. Der Herr des Dschungels reüssiert als der Quasimodo der Fauna mit schräger Physiognomie, der sich den ganzen Film glupschäugig verwahrlost gerne was befehlen lässt und zum Dank in einer alle Herzen brechenden Panorama-Aufnahme allein zurückgelassen wird: Drama des ewigen Masturbanten, dessen Notgeilheit die Kamera im affizierenden Close-Up seines Gesichts zur Belustigung des Publikums verlässlich denunziert.

FBI jagt Phantom (Hugo Grimaldi, USA 1965)

Geschwänzt, stattdessen auf der Sternschanze in Omas Apotheke eine hervorragende Pizza Milano gegessen. Der zuvor bereits gezeigte, reichlich trübe Trailer, dessen Tonspur vollmundig Sensationen verkündete, die schon in den dazu gezeigten Filmausschnitten allein durch spektakuläre Abwesenheit glänzten, sowie ein knurrender Magen ließen diese Entscheidung vernünftig erscheinen.

Die Mühle der versteinerten Frauen (Giorgio Ferroni, Italien 1960) Trailer

Eine Art Wunderkammer des Gothic Horror: Kunst, die aufs Leben übergriffig wird, ein Begehren, das zu Schuld und manischer Raserei führt, eine verkantet-undurchdringliche Architektur, überhaupt eine Welt, in der es kaum ein Außen gibt, sondern immer nur Räume und Türen, die zu neuen Räumen führen, in denen wer weiß welche dunklen Geheimnisse lauern (ein mysteriöser Vorhang, der der weiblichen Scham nachempfunden scheint, ist bedrohlich und verlockend zugleich), ein auf wissenschaftliche Füße gebrachter Vampirismus, bizarr verbrennende Puppen und überhaupt: ein brennendes Haus - ganz bildlicher Niedergang einer ins Bizarre übersteigerten Hybris.

Eine Art Wunderkammer des Gothic Horror: Kunst, die aufs Leben übergriffig wird, ein Begehren, das zu Schuld und manischer Raserei führt, eine verkantet-undurchdringliche Architektur, überhaupt eine Welt, in der es kaum ein Außen gibt, sondern immer nur Räume und Türen, die zu neuen Räumen führen, in denen wer weiß welche dunklen Geheimnisse lauern (ein mysteriöser Vorhang, der der weiblichen Scham nachempfunden scheint, ist bedrohlich und verlockend zugleich), ein auf wissenschaftliche Füße gebrachter Vampirismus, bizarr verbrennende Puppen und überhaupt: ein brennendes Haus - ganz bildlicher Niedergang einer ins Bizarre übersteigerten Hybris.

Die etwas ausgebleichte und insbesondere im ersten Akt wegen eines erheblichen Wasserschadens irritierend mit der Ästhetik des materiellen Experimentalfilms flirtende Filmkopie bildete Ferronis dunkel glühende Farben zwar nicht mehr adäquat ab, doch unterstrich diese (zweite) Sichtung meinen Eindruck, dass Die Mühle der versteinerten Frauen zu den besten italienischen Gothic-Horror-Filmen zählt - ein Schauergedicht.

Frankensteins Kung-Fu Monster (Lin Chong-Guang, Taiwan 1975) - Trailer

Schade, ganz so hyperaktiv verstrahlt wie der im letzten Jahr gezeigte, quietschbunte Invasion aus dem Innern der Erde ist dieser Szenenzusammenschnitt einer Fernsehserie leider nicht - auch wenn das wirre Werk auf teils recht vergnügliche Weise Aristoteles und seine Überlegungen zur Geschlossenheit von Zeit und Raum einen guten Mann sein lässt: Mitten im Kampfgetümmel wechseln die Schauplätze, Plotpoints bleiben unterkonturiert und am Ende bereitet ein mächtiger Atompilz dem Treiben ein abruptes Ende. Eigentümlich auch das Zwieverhältnis zwischen ruppiger Hektik samt hyperaktivem Gestikulieren in den kunterbunten Actionszenen und der einschläfernden Bequemlichkeit in den Dialogszenen vor rostroten Treaze-Wohnungseinrichtungen: Grenz-Enz in Taiwan.

Schade, ganz so hyperaktiv verstrahlt wie der im letzten Jahr gezeigte, quietschbunte Invasion aus dem Innern der Erde ist dieser Szenenzusammenschnitt einer Fernsehserie leider nicht - auch wenn das wirre Werk auf teils recht vergnügliche Weise Aristoteles und seine Überlegungen zur Geschlossenheit von Zeit und Raum einen guten Mann sein lässt: Mitten im Kampfgetümmel wechseln die Schauplätze, Plotpoints bleiben unterkonturiert und am Ende bereitet ein mächtiger Atompilz dem Treiben ein abruptes Ende. Eigentümlich auch das Zwieverhältnis zwischen ruppiger Hektik samt hyperaktivem Gestikulieren in den kunterbunten Actionszenen und der einschläfernden Bequemlichkeit in den Dialogszenen vor rostroten Treaze-Wohnungseinrichtungen: Grenz-Enz in Taiwan.

Das Grab des Dr. Calligari (Manuel M. Delgado, Mexiko 1958)

Plötzlicher, wenn auch vereinzelter, dafür aber umso lautstarker Jubel im Kinosaal beim Vorspann: "Synchronisation und Dialogregie: Rudolf Lubowksi" steht da für alle Anwesenden überraschend zu lesen - Lubowski, ein noch völlig Unbesungener des deutsches Para-Kinos, dessen Sünde mit Rabatt auf dem Hofbauer-Kongress im vergangenen Dezember verrätselt, fasziniert und begeistert hat (siehe drüben bei Lukas), der nach seiner Karriere beim Film neben einer Robin-Hood-Hörspielreihe auch noch ein völlig delirantes Hörspiel über Kindesmissbrauch sowie später diverse Kinderbücher verfasst hat, zeichnet nun also für die Eindeutschung des mexikanischen Horrorfilms Misterios de la Magia Negra verantwortlich, in dem sich ein verschrobener, der Esoterik verbunden fühlender Professor nicht nur andauernd darum sorgt, dass man ihn loswerden will, sondern mittendrin auch recht abrupt losgeworden wird. "Verschiedenes" an dieser Geschichte ist "oberfaul", gibt der Inspektor zu bedenken, der zugleich der Liebhaber der Professorentochter ist und rätselhafter Weise von der Synchro mit einem etwas sonderbaren spanischen Akzent beschlagen wurde. Erst gegen Ende weist sich des Rätsels Lösung: Eine mit Zaubertinte, in Mexiko natürlich auf spanisch verfasste Nachricht wird dem Publikum in Großaufnahme präsentiert - die im Original stumme Szene wird in der synchronisierten Fassung nun von einem erhellenden "Ah, das ist spanisch, es heißt..." begleitet - und irgendwie muss ja im Vorfeld kenntlich werden, warum Inspektor Raúl des Spanischen mächtig ist.

Plötzlicher, wenn auch vereinzelter, dafür aber umso lautstarker Jubel im Kinosaal beim Vorspann: "Synchronisation und Dialogregie: Rudolf Lubowksi" steht da für alle Anwesenden überraschend zu lesen - Lubowski, ein noch völlig Unbesungener des deutsches Para-Kinos, dessen Sünde mit Rabatt auf dem Hofbauer-Kongress im vergangenen Dezember verrätselt, fasziniert und begeistert hat (siehe drüben bei Lukas), der nach seiner Karriere beim Film neben einer Robin-Hood-Hörspielreihe auch noch ein völlig delirantes Hörspiel über Kindesmissbrauch sowie später diverse Kinderbücher verfasst hat, zeichnet nun also für die Eindeutschung des mexikanischen Horrorfilms Misterios de la Magia Negra verantwortlich, in dem sich ein verschrobener, der Esoterik verbunden fühlender Professor nicht nur andauernd darum sorgt, dass man ihn loswerden will, sondern mittendrin auch recht abrupt losgeworden wird. "Verschiedenes" an dieser Geschichte ist "oberfaul", gibt der Inspektor zu bedenken, der zugleich der Liebhaber der Professorentochter ist und rätselhafter Weise von der Synchro mit einem etwas sonderbaren spanischen Akzent beschlagen wurde. Erst gegen Ende weist sich des Rätsels Lösung: Eine mit Zaubertinte, in Mexiko natürlich auf spanisch verfasste Nachricht wird dem Publikum in Großaufnahme präsentiert - die im Original stumme Szene wird in der synchronisierten Fassung nun von einem erhellenden "Ah, das ist spanisch, es heißt..." begleitet - und irgendwie muss ja im Vorfeld kenntlich werden, warum Inspektor Raúl des Spanischen mächtig ist.

Auch ansonsten: Schön ins psychotronische spielende Schauderkunst zwischen expressionistischer Lichtsetzung, okkultistischem Firlefanz und Lust am Bizarren. Und mittendrin wie ein stummer Chor: Eine umwerfend großartige Eule, die über weite Strecken lüstern hechelt und einmal, als es der Tür klopft, um die Ecke schaut, was denn da los ist.

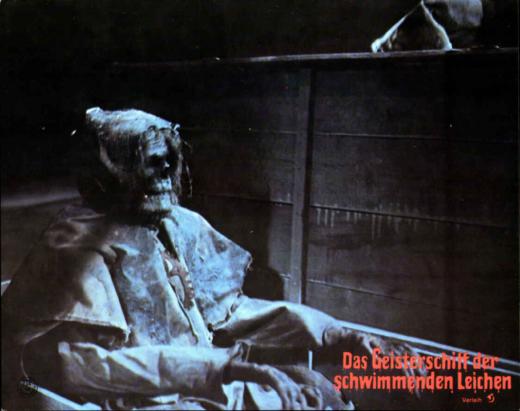

Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen (Amando de Ossorio, Spanien 1974) - Trailer

Die reitenden Leichen wechseln zwar das bevorzugte Fortbewegungsmittel, doch sonst ändert sich nichts am bewährten Grundrezept: Junge Leute in klaustrophobischem Setting mit dörrobstgleichen Templerleichen unter zelebrierter Entdeckung der Langsamkeit. Dazu wie gehabt: Bizarre Klangkulisse, das es knarzen und knirschen lässt bis dem Tontechniker die Ohren bluten, und ein Soundtrack, der alle Register vom stöhnenden Kirchenchor bis zur geheimnisvollen Schweineorgel zieht.

Die reitenden Leichen wechseln zwar das bevorzugte Fortbewegungsmittel, doch sonst ändert sich nichts am bewährten Grundrezept: Junge Leute in klaustrophobischem Setting mit dörrobstgleichen Templerleichen unter zelebrierter Entdeckung der Langsamkeit. Dazu wie gehabt: Bizarre Klangkulisse, das es knarzen und knirschen lässt bis dem Tontechniker die Ohren bluten, und ein Soundtrack, der alle Register vom stöhnenden Kirchenchor bis zur geheimnisvollen Schweineorgel zieht.

Geisterschiff ist sicher nicht der beste Film der Reihe - ganz so harsch wie Christian Keßler würde ich damit allerdings nicht ins Gericht ziehen. Vielleicht liegt es am Effekt von großer Leinwand, leicht ausgetrübter Kopie und Lauflinien: Mir haben die Templer auf hoher See mit ihrem Geknarze und Gestöhne soweit sehr gut gefallen. Man muss den Film vielleicht eher als ambient-artige Klangcollage mit gelegentlich narrativen Einsprengslern betrachten.

... und vor Lust zu sterben (Roger Vadim, Frankreich/Italien 1960) - Trailer

Ein Technicolor-Gothic-Märchen nach Motiven aus Le Fanus Carmilla, von Roger Vadim virtuos in Szene gesetzt: Teils traumwandlerischer Edel-Sleaze.

Ein Technicolor-Gothic-Märchen nach Motiven aus Le Fanus Carmilla, von Roger Vadim virtuos in Szene gesetzt: Teils traumwandlerischer Edel-Sleaze.Konsequent arbeitet Vadim an der Aufhebung verlässlicher Koordinaten: Da ist die Rahmung durch einen Erzähler, der das, was er erzählt, mangels Zeugenschaft im Grunde gar nicht erzählen kann. Da ist ein zeitgenössisches Setting, in das sich die Vergangenheit geradezu reinsprengt, bis man sich oft aktiv daran erinnern muss, dass der Film im 20. Jahrhundert spielt.

Auch ein Film über Farben im Widerstreit: Da steht das blutrote Auto wie in eine herbstlich-graugrüne Landschaft hineingetupft, da künden nicht minder blutrote Kerzen als dem Bild fremd bleibende Striche wie ein Menetekel von drohender Gefahr - bis schließlich, in einer unfassbar deliranten Traumsequenz, alle übrigen Farben gänzlich aus dem Film weichen und nur saftig strahlendes Rot in den Film schießt und am Ende eine Rose in Händen verwelkt.

Ärgerlich allein: Eine Reihe etwas angestrengt amüsierwilliger Filmfreunde, die sich, trotz hochgradiger Filmkunst, im Mystery Science Theater 3000 wähnten und sich in bravem Pflichterfüllungsgehorsam über die gesamte Strecke des Films zu lautstarken Unterhaltungen aufgefordert sahen.

Flesh Gordon (Michael Benveniste/Howard Ziem, USA 1974) - Trailer

Die große Sexgaudi im Weltall ist im Grunde ein Film, der Sex eigentlich ziemlich hasst. Aus aller demonstrativen Albernheit und Infantilität spricht eigentlich eine sonderbare Lustfeindlichkeit, die sich schon im Plot - Flesh Gordon muss die Erde vor Sexstrahlen vom Planeten Porno retten - ausbuchstabiert, sich aber auch im Bemühen zeigt, den Eros möglichst hässlich aussehen zu lassen. Man fühlt sich mitunter schon auch etwas angeherrscht davon als Publikum: Man soll keine Lust empfinden oder gar kriegen, vielmehr geht es eigentlich bei allem Schangel um eine maximalstmögliche Ablenkung von Geilheit und Erotik.

Die große Sexgaudi im Weltall ist im Grunde ein Film, der Sex eigentlich ziemlich hasst. Aus aller demonstrativen Albernheit und Infantilität spricht eigentlich eine sonderbare Lustfeindlichkeit, die sich schon im Plot - Flesh Gordon muss die Erde vor Sexstrahlen vom Planeten Porno retten - ausbuchstabiert, sich aber auch im Bemühen zeigt, den Eros möglichst hässlich aussehen zu lassen. Man fühlt sich mitunter schon auch etwas angeherrscht davon als Publikum: Man soll keine Lust empfinden oder gar kriegen, vielmehr geht es eigentlich bei allem Schangel um eine maximalstmögliche Ablenkung von Geilheit und Erotik.Was nicht heißen soll, dass der Film im Kino nicht auch Spaß macht und vieles - die Penisaurier z.B. - geradezu entwaffnend hinreißend beknackt ist, auch wenn sich das Geschick des Films, Gags zünden und damit auf sich bewenden zu lassen, durch erstaunliche Abwesenheit bemerkbar macht: Hier wird wirklich alles zu Tode geritten - pun intended.

Sonderbar auch die Unentschlossenheit des Films: Neben Szenen, die fast schon bewusst schlampig und hingerotzt aussehen, stehen etwa die sorgfältigen Stopmotion-Animationen, die zu Ray Harryhausens Meisterstücken nicht gar so sehr auf Distanz gehen wie der restliche Film zur Qualitäts-Science-Fiction.

Astaron - Brut des Schreckens (Luigi Cozzi, Italien 1980) - Trailer

Ungeschriebenes Gesetz der italienischen Horrorfilme späterer Machart: Sie beginnen in New York und enden irgendwo in Exotic County. So auch Astaron, Luigi Cozzis Alien-Ripoff, das an sein fulminantes opus magnum zwar bei weitem nicht heranreicht, mir aber insbesondere in der ersten, quasi der New Yorker Hälfte gut gefiel: Anders als sein Farbeimer-im-Weltall-Experiment Star Crash, das in alle Ecken und Ende gleichzeitig strebt, herrscht hier ein rigoroser, karger, extrem konzentrierter Minimalismus vor : Ganze Szenen wirken wie vor komplett schwarzem Hintergrund gedreht, der Sound bleibt aufs absolute Minimum - Moooooow! - beschränkt. Das verleiht dem Film eine hölzerne Trockenheit von (gerade zum späten Zeitpunkt des Screenings) fast hypnotischer Qualität. Auch ist es nicht völlig uninteressant, wie Cozzi sich darum bemüht, das Figurenensemble des US-Großstadtthrillers und Films Noir in sein SciFi-Setting zu integrieren: Da ist der abgewrackte Profi, der sich im Elend seiner verbauten Biografie suhlt, und dort der agile New Yorker Cop.

Ungeschriebenes Gesetz der italienischen Horrorfilme späterer Machart: Sie beginnen in New York und enden irgendwo in Exotic County. So auch Astaron, Luigi Cozzis Alien-Ripoff, das an sein fulminantes opus magnum zwar bei weitem nicht heranreicht, mir aber insbesondere in der ersten, quasi der New Yorker Hälfte gut gefiel: Anders als sein Farbeimer-im-Weltall-Experiment Star Crash, das in alle Ecken und Ende gleichzeitig strebt, herrscht hier ein rigoroser, karger, extrem konzentrierter Minimalismus vor : Ganze Szenen wirken wie vor komplett schwarzem Hintergrund gedreht, der Sound bleibt aufs absolute Minimum - Moooooow! - beschränkt. Das verleiht dem Film eine hölzerne Trockenheit von (gerade zum späten Zeitpunkt des Screenings) fast hypnotischer Qualität. Auch ist es nicht völlig uninteressant, wie Cozzi sich darum bemüht, das Figurenensemble des US-Großstadtthrillers und Films Noir in sein SciFi-Setting zu integrieren: Da ist der abgewrackte Profi, der sich im Elend seiner verbauten Biografie suhlt, und dort der agile New Yorker Cop.Schade, dass der Film mit dem rigiden Ortswechsel viel von seiner Konzentriertheit verliert - und zwar ganz buchstäblich: Plötzlich laufen da minutenlange fill-in-Sequenzen, das zuvor zur Abstraktion neigende Bild wird plötzlich auf (allerdings nicht sonderlich interessante Art) welthaltig und tastet seine neue Location mit der Kamera geradezu ab. Wobei es auch hier schöne Momente gibt: Die Szene im Badezimmer - Hilfe, hier ist ein Ei! - und im direkten Anschluss Siegfried Rauchs (!) großer Auftritt als delirierender Obi Wan Kenobi des Bösen sind psychotronische Goldnuggets, die man allerdings dem ummantelnden Wüstenstaub erst entreißen muss.

King Kong, Frankensteins Sohn (Ishiro Honda, Japan 1967) - Trailer

Ishiro Honda bedient sich großzügig beim originalen King Kong, den er mit einer hübsch pulpigen Schwachsinns-Story aus der James-Bond-Ablage um ein geheimnisvolles "Element X" vermengt. Das eigentliche Spektakel - neben den unfassbar schlechten Zähnen des Bösewichts Dr. Who (!) - ist aber tatsächlich Kongs Antlitz: Selten sah ein großer Affenmann bemitleidenswerter aus als hier. Der Herr des Dschungels reüssiert als der Quasimodo der Fauna mit schräger Physiognomie, der sich den ganzen Film glupschäugig verwahrlost gerne was befehlen lässt und zum Dank in einer alle Herzen brechenden Panorama-Aufnahme allein zurückgelassen wird: Drama des ewigen Masturbanten, dessen Notgeilheit die Kamera im affizierenden Close-Up seines Gesichts zur Belustigung des Publikums verlässlich denunziert.

Ishiro Honda bedient sich großzügig beim originalen King Kong, den er mit einer hübsch pulpigen Schwachsinns-Story aus der James-Bond-Ablage um ein geheimnisvolles "Element X" vermengt. Das eigentliche Spektakel - neben den unfassbar schlechten Zähnen des Bösewichts Dr. Who (!) - ist aber tatsächlich Kongs Antlitz: Selten sah ein großer Affenmann bemitleidenswerter aus als hier. Der Herr des Dschungels reüssiert als der Quasimodo der Fauna mit schräger Physiognomie, der sich den ganzen Film glupschäugig verwahrlost gerne was befehlen lässt und zum Dank in einer alle Herzen brechenden Panorama-Aufnahme allein zurückgelassen wird: Drama des ewigen Masturbanten, dessen Notgeilheit die Kamera im affizierenden Close-Up seines Gesichts zur Belustigung des Publikums verlässlich denunziert.

FBI jagt Phantom (Hugo Grimaldi, USA 1965)

Geschwänzt, stattdessen auf der Sternschanze in Omas Apotheke eine hervorragende Pizza Milano gegessen. Der zuvor bereits gezeigte, reichlich trübe Trailer, dessen Tonspur vollmundig Sensationen verkündete, die schon in den dazu gezeigten Filmausschnitten allein durch spektakuläre Abwesenheit glänzten, sowie ein knurrender Magen ließen diese Entscheidung vernünftig erscheinen.

Die Mühle der versteinerten Frauen (Giorgio Ferroni, Italien 1960) Trailer

Eine Art Wunderkammer des Gothic Horror: Kunst, die aufs Leben übergriffig wird, ein Begehren, das zu Schuld und manischer Raserei führt, eine verkantet-undurchdringliche Architektur, überhaupt eine Welt, in der es kaum ein Außen gibt, sondern immer nur Räume und Türen, die zu neuen Räumen führen, in denen wer weiß welche dunklen Geheimnisse lauern (ein mysteriöser Vorhang, der der weiblichen Scham nachempfunden scheint, ist bedrohlich und verlockend zugleich), ein auf wissenschaftliche Füße gebrachter Vampirismus, bizarr verbrennende Puppen und überhaupt: ein brennendes Haus - ganz bildlicher Niedergang einer ins Bizarre übersteigerten Hybris.

Eine Art Wunderkammer des Gothic Horror: Kunst, die aufs Leben übergriffig wird, ein Begehren, das zu Schuld und manischer Raserei führt, eine verkantet-undurchdringliche Architektur, überhaupt eine Welt, in der es kaum ein Außen gibt, sondern immer nur Räume und Türen, die zu neuen Räumen führen, in denen wer weiß welche dunklen Geheimnisse lauern (ein mysteriöser Vorhang, der der weiblichen Scham nachempfunden scheint, ist bedrohlich und verlockend zugleich), ein auf wissenschaftliche Füße gebrachter Vampirismus, bizarr verbrennende Puppen und überhaupt: ein brennendes Haus - ganz bildlicher Niedergang einer ins Bizarre übersteigerten Hybris.Die etwas ausgebleichte und insbesondere im ersten Akt wegen eines erheblichen Wasserschadens irritierend mit der Ästhetik des materiellen Experimentalfilms flirtende Filmkopie bildete Ferronis dunkel glühende Farben zwar nicht mehr adäquat ab, doch unterstrich diese (zweite) Sichtung meinen Eindruck, dass Die Mühle der versteinerten Frauen zu den besten italienischen Gothic-Horror-Filmen zählt - ein Schauergedicht.

Frankensteins Kung-Fu Monster (Lin Chong-Guang, Taiwan 1975) - Trailer

Schade, ganz so hyperaktiv verstrahlt wie der im letzten Jahr gezeigte, quietschbunte Invasion aus dem Innern der Erde ist dieser Szenenzusammenschnitt einer Fernsehserie leider nicht - auch wenn das wirre Werk auf teils recht vergnügliche Weise Aristoteles und seine Überlegungen zur Geschlossenheit von Zeit und Raum einen guten Mann sein lässt: Mitten im Kampfgetümmel wechseln die Schauplätze, Plotpoints bleiben unterkonturiert und am Ende bereitet ein mächtiger Atompilz dem Treiben ein abruptes Ende. Eigentümlich auch das Zwieverhältnis zwischen ruppiger Hektik samt hyperaktivem Gestikulieren in den kunterbunten Actionszenen und der einschläfernden Bequemlichkeit in den Dialogszenen vor rostroten Treaze-Wohnungseinrichtungen: Grenz-Enz in Taiwan.

Schade, ganz so hyperaktiv verstrahlt wie der im letzten Jahr gezeigte, quietschbunte Invasion aus dem Innern der Erde ist dieser Szenenzusammenschnitt einer Fernsehserie leider nicht - auch wenn das wirre Werk auf teils recht vergnügliche Weise Aristoteles und seine Überlegungen zur Geschlossenheit von Zeit und Raum einen guten Mann sein lässt: Mitten im Kampfgetümmel wechseln die Schauplätze, Plotpoints bleiben unterkonturiert und am Ende bereitet ein mächtiger Atompilz dem Treiben ein abruptes Ende. Eigentümlich auch das Zwieverhältnis zwischen ruppiger Hektik samt hyperaktivem Gestikulieren in den kunterbunten Actionszenen und der einschläfernden Bequemlichkeit in den Dialogszenen vor rostroten Treaze-Wohnungseinrichtungen: Grenz-Enz in Taiwan.

Das Grab des Dr. Calligari (Manuel M. Delgado, Mexiko 1958)

Plötzlicher, wenn auch vereinzelter, dafür aber umso lautstarker Jubel im Kinosaal beim Vorspann: "Synchronisation und Dialogregie: Rudolf Lubowksi" steht da für alle Anwesenden überraschend zu lesen - Lubowski, ein noch völlig Unbesungener des deutsches Para-Kinos, dessen Sünde mit Rabatt auf dem Hofbauer-Kongress im vergangenen Dezember verrätselt, fasziniert und begeistert hat (siehe drüben bei Lukas), der nach seiner Karriere beim Film neben einer Robin-Hood-Hörspielreihe auch noch ein völlig delirantes Hörspiel über Kindesmissbrauch sowie später diverse Kinderbücher verfasst hat, zeichnet nun also für die Eindeutschung des mexikanischen Horrorfilms Misterios de la Magia Negra verantwortlich, in dem sich ein verschrobener, der Esoterik verbunden fühlender Professor nicht nur andauernd darum sorgt, dass man ihn loswerden will, sondern mittendrin auch recht abrupt losgeworden wird. "Verschiedenes" an dieser Geschichte ist "oberfaul", gibt der Inspektor zu bedenken, der zugleich der Liebhaber der Professorentochter ist und rätselhafter Weise von der Synchro mit einem etwas sonderbaren spanischen Akzent beschlagen wurde. Erst gegen Ende weist sich des Rätsels Lösung: Eine mit Zaubertinte, in Mexiko natürlich auf spanisch verfasste Nachricht wird dem Publikum in Großaufnahme präsentiert - die im Original stumme Szene wird in der synchronisierten Fassung nun von einem erhellenden "Ah, das ist spanisch, es heißt..." begleitet - und irgendwie muss ja im Vorfeld kenntlich werden, warum Inspektor Raúl des Spanischen mächtig ist.

Plötzlicher, wenn auch vereinzelter, dafür aber umso lautstarker Jubel im Kinosaal beim Vorspann: "Synchronisation und Dialogregie: Rudolf Lubowksi" steht da für alle Anwesenden überraschend zu lesen - Lubowski, ein noch völlig Unbesungener des deutsches Para-Kinos, dessen Sünde mit Rabatt auf dem Hofbauer-Kongress im vergangenen Dezember verrätselt, fasziniert und begeistert hat (siehe drüben bei Lukas), der nach seiner Karriere beim Film neben einer Robin-Hood-Hörspielreihe auch noch ein völlig delirantes Hörspiel über Kindesmissbrauch sowie später diverse Kinderbücher verfasst hat, zeichnet nun also für die Eindeutschung des mexikanischen Horrorfilms Misterios de la Magia Negra verantwortlich, in dem sich ein verschrobener, der Esoterik verbunden fühlender Professor nicht nur andauernd darum sorgt, dass man ihn loswerden will, sondern mittendrin auch recht abrupt losgeworden wird. "Verschiedenes" an dieser Geschichte ist "oberfaul", gibt der Inspektor zu bedenken, der zugleich der Liebhaber der Professorentochter ist und rätselhafter Weise von der Synchro mit einem etwas sonderbaren spanischen Akzent beschlagen wurde. Erst gegen Ende weist sich des Rätsels Lösung: Eine mit Zaubertinte, in Mexiko natürlich auf spanisch verfasste Nachricht wird dem Publikum in Großaufnahme präsentiert - die im Original stumme Szene wird in der synchronisierten Fassung nun von einem erhellenden "Ah, das ist spanisch, es heißt..." begleitet - und irgendwie muss ja im Vorfeld kenntlich werden, warum Inspektor Raúl des Spanischen mächtig ist.Auch ansonsten: Schön ins psychotronische spielende Schauderkunst zwischen expressionistischer Lichtsetzung, okkultistischem Firlefanz und Lust am Bizarren. Und mittendrin wie ein stummer Chor: Eine umwerfend großartige Eule, die über weite Strecken lüstern hechelt und einmal, als es der Tür klopft, um die Ecke schaut, was denn da los ist.

Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen (Amando de Ossorio, Spanien 1974) - Trailer

Die reitenden Leichen wechseln zwar das bevorzugte Fortbewegungsmittel, doch sonst ändert sich nichts am bewährten Grundrezept: Junge Leute in klaustrophobischem Setting mit dörrobstgleichen Templerleichen unter zelebrierter Entdeckung der Langsamkeit. Dazu wie gehabt: Bizarre Klangkulisse, das es knarzen und knirschen lässt bis dem Tontechniker die Ohren bluten, und ein Soundtrack, der alle Register vom stöhnenden Kirchenchor bis zur geheimnisvollen Schweineorgel zieht.

Die reitenden Leichen wechseln zwar das bevorzugte Fortbewegungsmittel, doch sonst ändert sich nichts am bewährten Grundrezept: Junge Leute in klaustrophobischem Setting mit dörrobstgleichen Templerleichen unter zelebrierter Entdeckung der Langsamkeit. Dazu wie gehabt: Bizarre Klangkulisse, das es knarzen und knirschen lässt bis dem Tontechniker die Ohren bluten, und ein Soundtrack, der alle Register vom stöhnenden Kirchenchor bis zur geheimnisvollen Schweineorgel zieht.Geisterschiff ist sicher nicht der beste Film der Reihe - ganz so harsch wie Christian Keßler würde ich damit allerdings nicht ins Gericht ziehen. Vielleicht liegt es am Effekt von großer Leinwand, leicht ausgetrübter Kopie und Lauflinien: Mir haben die Templer auf hoher See mit ihrem Geknarze und Gestöhne soweit sehr gut gefallen. Man muss den Film vielleicht eher als ambient-artige Klangcollage mit gelegentlich narrativen Einsprengslern betrachten.

° ° °

Thema: videodrome

17. April 13 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Update: offline

° ° °