Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren

Der Film beginnt mit einer wunderbaren Einstellung, ein Klavier, abgespannt, mit zwei Seilen, hängt von einem Kran scheinbar schwerelos in der Luft. Dann der Schnitt auf eine Gruppe Passanten (?), Anwohner (?), die das Schauspiel voller Anteilnahme verfolgen. Aus der Mitte der Gruppe löst die Inszenierung eine Dame (Aurore Clément), vielleicht Mitte fünfzig. Sie ist die Besitzerin des Klaviers, begleitet jedes Manöver mit beinahe lustvollem Stöhnen. In der nächsten Einstellung stürmt die Frau durch eine Wohnung, es ist Charlottes (Sylvie Testud) Wohnung, Chaos aller Orten. Endlich findet sie den Flügel, verschwendet keine Zeit und spielt munter drauflos.

Der Film beginnt mit einer wunderbaren Einstellung, ein Klavier, abgespannt, mit zwei Seilen, hängt von einem Kran scheinbar schwerelos in der Luft. Dann der Schnitt auf eine Gruppe Passanten (?), Anwohner (?), die das Schauspiel voller Anteilnahme verfolgen. Aus der Mitte der Gruppe löst die Inszenierung eine Dame (Aurore Clément), vielleicht Mitte fünfzig. Sie ist die Besitzerin des Klaviers, begleitet jedes Manöver mit beinahe lustvollem Stöhnen. In der nächsten Einstellung stürmt die Frau durch eine Wohnung, es ist Charlottes (Sylvie Testud) Wohnung, Chaos aller Orten. Endlich findet sie den Flügel, verschwendet keine Zeit und spielt munter drauflos. Auch Chantral Akerman verschwendet keine Zeit. Innerhalb weniger Minuten hat sie dem Zuschauer klar gemacht um welche Art Film es sich bei „Demain, on déménage“ handelt. Es ist eine Komödie, dem Slapstick verwandt, die ihr Heil in der halsbrecherischen Beschleunigung der Szenen zu finden glaubt. Es wird viel und schnell gesprochen, Kippen werden mit einer abrupten, knappen Bewegung im Aschenbecher zerdrückt, der Laptop, kaum zusammengeklappt, durch den Raum gezerrt. Im Café wird schnell zugehört, man macht sich schnell miteinander bekannt und irgendwann, das ist jetzt gemein, aber dennoch, hat man das Gefühl, dass man schnell raus muss, und sei es nur um sich zu erholen von so viel Hopplahopp.

Im Zentrum dieser Möchte-gern Screwball Comedy steht Sylvie Testud und wenn man einer Schauspielerin zutrauen mag einen entsprechenden Film zu tragen, dann sicher der zierlichen Belgierin. Ich habe im letzten Sommer Sylvie Testud in einem wunderbaren Film von Alain Corneau gesehen (Stupeur et tremblement) in dem sie eine grandiose Vorstellung gibt, ihre Rolle zwischen kindlicher Naivität und sinnlicher Erotik anlegt und dabei auch ihr Gespür für das notwendige Timing in den komödiantischen Momenten des Films zeigt. Ich erwähne das deshalb, um ihre Bandbreite zu verdeutlichen und auch deshalb, weil ich glaube, dass einzig und allein die Inszenierung schuld am Misslingen von „Demain, on déménage“ ist.

Es scheint, dass der Film durch die Hyperventilierung seiner Hauptdarstellerin die Luft zum Atmen nimmt, dass man dem Wortwitz des durchaus schlagfertigen Drehbuchs keine Raum zur Entfaltung läßt. Je länger der Film andauert desto deutlicher wird, wie sehr dieses Konzept ins Leere läuft, und wie wenig gut offensichtlich Chantal Akerman in diesem Genre aufgehoben ist. Da hilft auch das gelungene Casting nichts, bis in die kleinsten Nebenrollen hinein, es hilft auch nicht das schöne Set-Design, überhaupt die bemerkenswerte Kameraarbeit – das sagt man natürlich immer dann gern, wenn man einem Film nicht unnötig weh tun will, den man schlicht und ergreifend nicht mag. Warum viele behaupten dass die Komödie ein gefährliches Genre ist wird hier überdeutlich. Stimmt das Timing nicht, steckt man ganz tief im Schlamassel.

Thomas Reuthebuch

Demain, on déménage

Regie: Chantal Akerman

Buch: Chantal Akerman, Eric de Kuiper

Darsteller: Sylvie Testud, Aurore Clément, Jean-Pierre Marielle, Natacha Regnier

° ° °

Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren

Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Das 16mm Ausgangsmaterial, gefilmt mit der legendären Beaulieu, die damals gängige Grundausstattung professionell orientierter Dokumentarfilmproduktionen war, macht ihrem Ruf alle Ehre. Selbst über 35 Jahre nach Entstehung des Films sind die grobkörnigen s/w-Aufnahmen ein Genuß und auch bei der Tonqualität (verwendet wurde eine Nagra) kommt Wehmut auf, speziell wen man an die furchtbar zersetzte, kaum zu ertragende Tonspur des Screenings von Peckingpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“ denkt. Wurde eine neue Kopie geszogen oder lags an der zu vermutenden, selten bemühten Aufführung des Films?

Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Das 16mm Ausgangsmaterial, gefilmt mit der legendären Beaulieu, die damals gängige Grundausstattung professionell orientierter Dokumentarfilmproduktionen war, macht ihrem Ruf alle Ehre. Selbst über 35 Jahre nach Entstehung des Films sind die grobkörnigen s/w-Aufnahmen ein Genuß und auch bei der Tonqualität (verwendet wurde eine Nagra) kommt Wehmut auf, speziell wen man an die furchtbar zersetzte, kaum zu ertragende Tonspur des Screenings von Peckingpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“ denkt. Wurde eine neue Kopie geszogen oder lags an der zu vermutenden, selten bemühten Aufführung des Films? Wenn Kit Carson sich im Spiegel selbst abfilmt, mit Equipement bepackt, ist das nicht ganz ohne Ironie, zumindest aus heutiger Perspektive betrachtet und erinnert an die vom Cyberpunk häufig beschworene Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und in diese Richtung kann man Jim McBrides Ansatz durchaus denken, auch wenn die Auflösung von Persönlichkeitsstruktur, letztendlich die Auslöschung des Individuums, von Bewußtsein überhaupt im Mittelpunkt steht. Gegen Ende des für seine Zeit bemerkenswerten Films gibt es schließlich eine Szene, die diesen Aspekt und die daraus resultierende Sprachlosigkeit auf den Punkt bringt. David Holzman alias Kit Carson alias Jim McBride positionisiert sich vor der Kamera, tritt schließlich aus dem Bild. Es folgt ein Schrei, aus dem Off, dann Schwarzblende, Zeitsprung, erneuter Versuch, eine Entschuldigung.

Am Besten ist „Davis Holzman´s Diary“ immer dann, wenn er sich auf seine experimentelle Struktur verläßt. In den letzten Einstellungen gewinnt der Film noch einmal an Format. In einer langen Einstellung gleitet die Kamera durch die Nacht, gnadenlos unterbelichtet. Aus der Schwärze des Raums lösen sich Objekte, ein Fenster, die Leuchtreklame eines Delis, kaum zu bestimmende Artefakte, Abstraktion in Reinkultur. Dann: Holzmans Equipement wurde gestohlen, es bleibt der Gang zur Billigvinylpresse (Ton) und in den Paßbildautomat (Bild). Ein Abschied, und der Film ist zu Ende.

Gut gefallen haben mir auch die aus der Geschichte herausbrechenden essayistischen Betrachtungen. Eine Parkbank mit Rentnern wird abgefilmt, die Kamerabewegung simuliert das rhythmische Auf und Ab des Abschreitens, auf der Tonebene die Originalaufnahmen der UN-Vollversammlung, die über die Zukunft Palästinas entscheidet. Holzman beobachtet zwei Bullen, die einen Obdachlosen schikanieren, aus dem Off, lakonisch, die Nachrichten des Tages. Plötzlich ist der Film beißender Kommentar, nicht nur deshalb ein wichtiges Zeitdokument.

Thomas Reuthebuch

° ° °

Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren

Melvin Van Peebles legendärer Befreiungsschlag, die ultimative Undergroundproduktion "Sweet Sweetback...", ist vulgär, beinahe abstoßend, erinnert in seinem respektlosen Umgang nicht nur gängiger Hollywoodkonventionen, sondern auch grundsätzlich filmischem Handwerks gegenüber wie ein brutal zusammengeklopptes Patchwork an spontanen Einfällen und stilistischen Geschmacklosigkeiten. Man braucht eine ganze Weile um sich auf die collagenartige Oberflächenstruktur des Films einzulassen. Natürlich ist es denkbar schwer, über 30 Jahre nach der Entstehung des Films sowohl die politische als auch die künstlerische Radikalität des Entwurfs nachempfinden zu können - zumal als in Deutschland aufgewachsener Weißer, dessen Sozialisation vor allem in den 80er Jahren geschah. Dennoch vermittelt der Film eine Vorstellung von dem was Melvin Van Peebles Film ausgelöst haben mag.

Melvin Van Peebles legendärer Befreiungsschlag, die ultimative Undergroundproduktion "Sweet Sweetback...", ist vulgär, beinahe abstoßend, erinnert in seinem respektlosen Umgang nicht nur gängiger Hollywoodkonventionen, sondern auch grundsätzlich filmischem Handwerks gegenüber wie ein brutal zusammengeklopptes Patchwork an spontanen Einfällen und stilistischen Geschmacklosigkeiten. Man braucht eine ganze Weile um sich auf die collagenartige Oberflächenstruktur des Films einzulassen. Natürlich ist es denkbar schwer, über 30 Jahre nach der Entstehung des Films sowohl die politische als auch die künstlerische Radikalität des Entwurfs nachempfinden zu können - zumal als in Deutschland aufgewachsener Weißer, dessen Sozialisation vor allem in den 80er Jahren geschah. Dennoch vermittelt der Film eine Vorstellung von dem was Melvin Van Peebles Film ausgelöst haben mag. Während im Wettbewerb das Ausbleiben der großen Stars speziell von der "Bunten" Presse beklagt wird, dürfen sich die Cineasten in der Retrospektive über so manchen Überaschungsgast freuen. Da erscheint etwa das Phantom des "unabhängigen" amerikanischen Films, Terrence Malick, höchstpersönlich in einem Screening seines Klassikers "Badlands", da schlurft Peter Fonda durch die grauenhafte Max-Bar oder es taucht eben auch das Vater-Sohn Gespann Melvin und Mario Van Peeples im "Sweetback"-Screening auf. Stehende Ovationen gabs keine, was sicher auch an der erschreckenden Unterrepräsentierung farbiger Filmjournalisten liegt und lag. Van Peebles, mittlerweile in den Siebzigern, ist noch immer ein energiegeladener Mann mit Visionen und Plänen. Seine Ausführungen zur Enstehungsgeschichte des Films machen deutlich: "Sweetback..." entstand vollkommen abgetrennt von jeglicher Strömung, ist ein Einzelfall gewesen und geblieben. Der mit MGM entstandene Deal über drei Filme wurde aufgekündigt, Van Peebles konnte niemals als Filmemacher Fuss fassen, sein Sohn Mario hat das zumindest später nachgeholt (seine Spielfilmdoku über die Enstehung zu "Sweetback" läuft im diesjährigen Forum). Interessant auch die Offenheit mit der über die Produktionsrealitäten gesprochen wurde, die zu manch gestalterischer Entscheidung führten. Da gibt es etwa ziemlich zu Beginn des Films ein paar Einstellungen mit psychedelisch anmutenden Farbverfremdungen über die Mario bei der Recherche zu seinem Film gestolpert ist und die, ganz profan, quasi als Unfall, bei der Belichtung des Materials entstanden (man wollte Day for Night drehen).

Es gibt jedoch wohl kaum einen Film, bei dem bewußte stilistische Entscheidungen unwesentlicher erscheinen. Alles scheint intuitiv und spätestens nach der Totschlagszene, als Sweetback also seine über den gesamten Film andauernde Flucht beginnt, nimmt die Intensität in einem nicht geglaubten Maße zu - oder ist es nur die Gewöhnung des Betrachters an den expressionistischen Ansatz? So oder so, man spürt in jeder Einstellung den bedingungslosen Willen Van Peebles Ernst zu machen und sich einen Scheißdreck um Erwartungshaltungen zu kümmern. Die Umkehrung der Konvention ist denn auch das Prinzip, unabhängig von politischen Ausrichtungen, im übrigen. Sweetback wird als rammelnder Superlover mit großem Schwanz eingeführt, der sich vor einer Ansammlung Farbiger, aber eben auch libertärer Weißer vorführen läßt. Als er später auf die Hells Angels trifft, fickt er sich sprichwörtlich in die Freiheit und am Ende verendet er eben nicht, wie die auf ihn gehetzten Hunde in der Wüste, sondern es gelingt ihm die Flucht über eine Bergkette nach Mexiko. Ein bis dahin undenkbares Filmende für einen farbigen Protagonisten.

Thomas Reuthebuch

Sweet Sweetback´s Baadassss Song

Regie, Buch, Schnitt, Produktion, Musik: Melvin Van Peebles

Kamera: Bob Maxwell, Jose Garcia

Musik gespielt von: Earth, Wind and Fire

Darsteller: Melvin Van Peebles, Simon Chuckster, Hubert Scales, John Dullaghan

° ° °

Thema: Berlinale 2004

» ...

09. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Schneeflocken von Hornissengröße, strahlend blauer Frühlingshimmel, Regen, Gewitter, Schneetreiben, dann wieder düstergrau bewölkt, jetzt gerade wieder vollkommen blauer Himmel, nur die Temperatur ist alles andere als frühlingshaft. Und das alles in etwa 24 Stunden.

Eine Berlinale ohne Aprilwetter ist offensichtlich keine.

Eine Berlinale ohne Aprilwetter ist offensichtlich keine.

° ° °

Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Zu Beginn der Vorführung herrscht Verwirrung. Bis wenige Minuten später der Anmoderator der Retrospektive mit Mikrofon die Situation kurz erläutert und sich beim Publikum für die technische Panne entschuldigt, läuft der Film ohne Ton. Ironie des Schicksals, denn man weiß ja eigentlich, dass David Holzman's Diary die Bedingungen von Produktion, Wahrnehmung und Einschätzung audiovisueller Medien untersucht und reflektiert. Was also sind diese stummen Bilder, die doch eigentlich, ihr Inhalt legt es zumindest nahe, Ton haben müssten? So gewollt, also erster künstlerischer Kniff dieses überaus cleveren Films? Verunsichertes Hüsteln im Saal, erste Aufforderungen, dass doch einer bitte mal dem Vorführer bescheid sagen soll, werden, wenn auch mit leichtem Timbre in der Stimme, geäußert. Wie gesagt: Verwirrung. Man darf wohl davon ausgehen: Dem Regisseur Jim McBride hätte das gefallen.

Zu Beginn der Vorführung herrscht Verwirrung. Bis wenige Minuten später der Anmoderator der Retrospektive mit Mikrofon die Situation kurz erläutert und sich beim Publikum für die technische Panne entschuldigt, läuft der Film ohne Ton. Ironie des Schicksals, denn man weiß ja eigentlich, dass David Holzman's Diary die Bedingungen von Produktion, Wahrnehmung und Einschätzung audiovisueller Medien untersucht und reflektiert. Was also sind diese stummen Bilder, die doch eigentlich, ihr Inhalt legt es zumindest nahe, Ton haben müssten? So gewollt, also erster künstlerischer Kniff dieses überaus cleveren Films? Verunsichertes Hüsteln im Saal, erste Aufforderungen, dass doch einer bitte mal dem Vorführer bescheid sagen soll, werden, wenn auch mit leichtem Timbre in der Stimme, geäußert. Wie gesagt: Verwirrung. Man darf wohl davon ausgehen: Dem Regisseur Jim McBride hätte das gefallen. Denn David Holzman's Diary kokettiert zu jedem Zeitpunkt mit der Verbindlichkeit seiner Bilder, mit einem Realismus, der sich nicht nur material- und bildästhetisch, sondern auch in den Bildern selbst zu bestätigen scheint. "Cinema is truth, 24 times per second.", dieses Zitat von Godard stellt der arbeitslos gewordene Filmemacher David Holzman, dem außerdem die Einberufung ins Haus steht, seinem filmischen Tagebuch voran. Eine der ersten Szenen zeigt ihn in einem Stuhl, über ihm ein Spiegel, der die aufnehmende Kamera zeigt und in diesem wiederum die Spiegelung eines hinter der Kamera sich befindenden Spiegels, der den Spiegel selbst wieder spiegelt: Der - scheinbar -bis ins Endlose übersichtlich gewordene Raum. Keine Techniker anwesend, die Schaffung des Films selbst ist sein Inhalt.

Denn David Holzman's Diary kokettiert zu jedem Zeitpunkt mit der Verbindlichkeit seiner Bilder, mit einem Realismus, der sich nicht nur material- und bildästhetisch, sondern auch in den Bildern selbst zu bestätigen scheint. "Cinema is truth, 24 times per second.", dieses Zitat von Godard stellt der arbeitslos gewordene Filmemacher David Holzman, dem außerdem die Einberufung ins Haus steht, seinem filmischen Tagebuch voran. Eine der ersten Szenen zeigt ihn in einem Stuhl, über ihm ein Spiegel, der die aufnehmende Kamera zeigt und in diesem wiederum die Spiegelung eines hinter der Kamera sich befindenden Spiegels, der den Spiegel selbst wieder spiegelt: Der - scheinbar -bis ins Endlose übersichtlich gewordene Raum. Keine Techniker anwesend, die Schaffung des Films selbst ist sein Inhalt.Es folgen Fragmente des Alltags, Eindrücke, Spielereien, die Erschließung des nachbarlichen, urbanen Raumes - der Film spielt in New York, 1967 -, wie auch eine kleine Erzählung. Doch zuvor wird das Equipment selbst vorgestellt: Eine 18 Pfund schwere 16mm-Kamera, die ihre eigene Werbeanzeige und Bedienungsleitung abfilmt, und ein unhandlicher Taperekorder zum Umhängen bilden die Schnittstellen zu dem, was sich Wirklichkeit nennt. Holzman experimentiert im folgenden mit dieser Technik, weil er, so sein Anliegen, etwas über sich und die Wirklichkeit der äußeren, der Dingwelt herausfinden will. Ob dann beispielsweise ein Gespräch so wirklich stattfindet, ob die Präsenz der Kamera das Gespräch nicht beeinflusst oder ob der Dialog nicht sogar komplett inszeniert ist, ist eine Frage, die dabei stets im Raum steht und, trotz aller Verbindlichkeit, die die Bilder ausstrahlen - das heißt: einmal ist sie gebrochen, wenn sich in der Brille einer offensichtlich Prostituierten wiederholt eine Filmcrew spiegelt, Holzman im Bild selbst nicht anwesend ist, aber ein intimes Gespräch zwischen Holzman und der Frau suggeriert wird - kaum wirklich befriedigend aus der Diegese heraus beantwortet werden kann. Und wie verhält es sich mit den zahlreichen Monologen? Holzman selbst, bzw. auch ein minutenlanger Monolog eines Bekannten, reflektiert diesen Umstand: Was von dem, was er da spricht, ist verbindlich wahr und wie könnte eine solche Verbindlichkeit versichert werden?

Während zu Beginn Bild und Ton, obwohl separat voneinander aufgenommen, noch korrespondieren, trennt Holzman die Ebenen zusehends. Dann wird die Tonspur für Minuten zum Audiokommentar, etwa wenn er eine somit stumm gewordene Auseinandersetzung mit der Polizei - "And now they're gonna hit me!" und die Sequenz ist zuende - aus dem Off erläutert. Oder aber, wenn er in das Zimmer der Nachbarin filmt, die auf ihn eine seltsame Faszination ausübt. Diese küsst etwas mit einem fremden Mann und verschwindet dann aus dem Zimmerausschnitt, den die Kadrierung des Fensters gewährt. Der Ton befindet sich dabei bei Holzman, dann das Geräusch einer Wählscheibe, monotones Tuten und plötzlich taucht wieder die Nachbarin am Fenster auf, die zum Hörer greift und deren Stimme dann ganz nahe bei uns ist. In solchen Momenten ist dieser Film in seiner Reduktion schlicht großartig, atemberaubend geradezu. Wie auch das unvermittelte Ende selbst: Zunächst eine verkratzte Phonoaufnahme der vertraut gewordenen Stimme. Man habe ihm seine Wohnung ausgeräumt, alles technische Gerät wurde ihm gestohlen, dieser Film ist aus, vorbei, Ende, er selbst steht vor dem Nichts und spreche gerade in einen Phonoautomaten, der für wenig Geld ein paar Minuten Mikroton in eine Vinylsingle ritzt. Es folgen Bilder aus dem Passfotoautomaten, darauf Holzman und die - soeben? - produzierte Single - oder eine ganz andere? - in der Hand. Raum und Ton sind endgültig disparat geworden: Die Wahrheit liegt allenfalls 24mal pro Sekunden zwischen zwei belichteten Frames.

Ein berauschendes Filmerlebnis. Obwohl der Film rein bildqualitativ nie die Ebene eines bisweilen ungelenk produzierten Hobbyfilms überschreitet, entwickelt er förmlich einen faszinierenden Sog, in dem sich zu verlieren die unangenehmste Sache nicht ist. Beinahe endlos schon scheinen die Anschlussmöglichkeiten, ist man gespannt, was Holzman als nächstes einfallen wird (denn: bei aller Beliebigkeit, die manche Einstellungen ausstrahlen, beliebig wird es wirklich nie), unentwegt kommen einem Filmtitel in den Sinn wie Blair Witch Projekt, Cannibal Holocaust, Mann beißt Hund, auch Spike Jonzes Adaptation etwa, die allesamt ihr Verhältnis als Film zur äußeren Wirklichkeit zum Primat ihrer Erzählung erheben. Und doch wirken diese Reflektionsversuche des Genrekinos nach einer retrospektiven Sichtung von David Holzman's Diary mitunter ungelenk, nur halb zuende gedacht. Die Vorführung dieses Films, wenn auch nur in einer mäßig besuchten Vormittagsvorstellung, gehört sicherlich zu den größten Verdiensten der diesjährigen Retrospektive, deren Veranstalter man hierfür nicht genug danken kann.

David Holzman wird im übrigen von L.M. Kit Carson gespielt, seine Freundin Penny, die im Verlauf dieses Experiments mit ihm Schluss macht, weil sie nicht länger gefilmt werden möchte, vor allem nicht nackt, heißt im echten Leben Eileen Dietz. Doch wer weiß schon, ob der Abspann nicht auch nur aus Lug und Trug besteht.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.

>> David Holzman's Diary (USA 1967)

>> Regie/Drehbuch: Jim McBride

>> Kamera: Michael Wadley

>> Darsteller: L.M. Kit Carson, Eileen Dietz, Lorenzo Mans, u.a.

imdb | mrqe

alle Berlinale-Kritiken

° ° °

Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Die Verwirrung am Abend ist perfekt: Die Kartenkontrolle für die abendliche Retrospektivevorführung im CinemaxX 8 findet, anders als sonst, bereits eine Etage tiefer statt, vor jener Treppe, die in den letzten Tagen hinauf hinab führte, in die Erinnerungen an das alte New Hollywood. Und dann auch noch, zugegeben recht freundliches Personal extra für Taschenkontrollen. Ob man denn Kameras mit sich führe, wird da gefragt, obwohl man es doch eigentlich eilig hat, denn Badlands fängt gleich an und der Andrang lässt bereits um einen guten Platz fürchten. Wie kommt es, dass eine öffentliche Vorführung eines an sich für Raubkopierer doch denkbar uninteressanten Films Sicherheitskontrollen unterworfen ist, die sonst nur Blockbustern in den Pressevorführungen zuteil werden? Sollte die bislang so entspannte wie unbedingt sehenswerte Retrospektive als Treffpunkt für Raubkopierer und Von-der-Leinwand-Abfilmer in Verruf geraten sein?

Die Verwirrung am Abend ist perfekt: Die Kartenkontrolle für die abendliche Retrospektivevorführung im CinemaxX 8 findet, anders als sonst, bereits eine Etage tiefer statt, vor jener Treppe, die in den letzten Tagen hinauf hinab führte, in die Erinnerungen an das alte New Hollywood. Und dann auch noch, zugegeben recht freundliches Personal extra für Taschenkontrollen. Ob man denn Kameras mit sich führe, wird da gefragt, obwohl man es doch eigentlich eilig hat, denn Badlands fängt gleich an und der Andrang lässt bereits um einen guten Platz fürchten. Wie kommt es, dass eine öffentliche Vorführung eines an sich für Raubkopierer doch denkbar uninteressanten Films Sicherheitskontrollen unterworfen ist, die sonst nur Blockbustern in den Pressevorführungen zuteil werden? Sollte die bislang so entspannte wie unbedingt sehenswerte Retrospektive als Treffpunkt für Raubkopierer und Von-der-Leinwand-Abfilmer in Verruf geraten sein?Wie auch immer. Im Saal angekommen - vierte Reihe, Platz in der Mitte, die beste Position also, trotz allem - lässt man die Gedanken kreisen. Seitens des Personals des Filmmuseums und der Retrospektive herrscht auffällige Betriebsamkeit. Sieh an, der Herr Prinzler ist ja auch anwesend und der findet sich doch bekanntlich nur mit Prominenz im Schlepptau im Cinemaxx 8 ein. Ein Gedanke setzt sich fest, so eigentlich absurd, wie irgendwie auch schön, einer jener Sorte, die man gerne weiterspinnt, und als Herr Prinzler dann auch noch das Mikro zur Hand nimmt und - "Ladies and gentlemen, it's an honor for me..." - einen Überraschungsgast ankündigt, werden für einen Moment die Träume eines Cinephilen wahr: Terrence Malick selbst, seit Jahrzehnten als "Jerome Salinger des Films" verschrien, der veranlasste, dass in den Pressematerialien seines letzten, seines dritten Films in knapp 30 Jahren, Der schmale Grat, kein Bild seiner Person aufzutauchen habe, tritt da auf einmal zur Tür hinein, seine Gattin obendrein im Schlepptau. Frenetischer Applaus im Saal sogleich, nach einem Moment schon die ersten standing ovations, denen sich bald das gesamte Publikum anschließt. Etwas verschüchtert, aber sichtlich gerührt über diese Reverenz, spricht dieses Phantom des US-Independentkinos nach dem minutenlangen (!) Applaus ein paar Worte des Dankes ins Mikro und versichert uns seines Stolzes darüber, dass dieser Film, dessen Vollendung seinerzeit unentwegt auf der Kippe stand, in dieser Reihe gezeigt wird und obendrein die Aufmerksamkeit ausverkaufter Kinosäle genießt. Ein paar weitere Anekdoten zum Film folgen, es ist mucksmäuschenstill im Saal.

Ein großer Moment ist das, schnell wieder vergangen, sicher, und leider stand Malick nach dem Screening auch nicht für Fragen des Publikums zur Verfügung, aber immerhin: Ich habe Terrence Malick gesehen. Und wer kann das schon von sich behaupten? Dafür lasse ich mir gerne in die Taschen blicken.

° ° °

Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Man kann und darf vor dieser Frau durchaus Angst haben, wenn sie am Ende von Monster, nach dem über sie verhängten Todesurteil, wankend aufsteht und den Richter anfährt, er solle in der Hölle schmoren, und gegen die Beamten um sie rempelt. Die berichterstattenden Medien - das denkt man sich bloß, gezeigt wird es nicht - werden diese Frau nach dieser Show vermutlich als Ungeheuer und Monster abstempeln. Uns fällt das etwas schwieriger: Wir kennen ihre Geschichte.

Man kann und darf vor dieser Frau durchaus Angst haben, wenn sie am Ende von Monster, nach dem über sie verhängten Todesurteil, wankend aufsteht und den Richter anfährt, er solle in der Hölle schmoren, und gegen die Beamten um sie rempelt. Die berichterstattenden Medien - das denkt man sich bloß, gezeigt wird es nicht - werden diese Frau nach dieser Show vermutlich als Ungeheuer und Monster abstempeln. Uns fällt das etwas schwieriger: Wir kennen ihre Geschichte. Monster ist ein Serialkillermovie, wenn auch kein unbedingt typisches, und diese pflegen - was sie mit Vorsicht zu genießen macht - auf wahren Begebenheiten zu basieren. Im vorliegenden Fall wäre das die Mordserie von Aileen Wournos (Charlize Theron) in den 80er Jahren. Diese soll, so der Film, bereits in frühesten Kindheitstagen den Traum gehegt haben, einmal Filmstar zu werden, wie wir zu Beginn in körnigen Super8-Aufnahmen erfahren. Dazu muss man entdeckt werden, wie sie weiß, und weil die Jungs aus der Nachbarschaft gerne ihre körperlichen Reize entdecken, entblößt sie für ein paar Bucks auch mal ihre Brüste. Ein paar Jahre später ist die naive, eigentlich sogar recht tumbe Aileen noch immer nicht entdeckt worden und pflegt ein eher armseliges Dasein als White-Trash-Prostituierte und Obdachlose. Als die süße Selby (Christina Ricci), die selbst als Lesbe unter puritanischen Eltern an ihrem Leben zu scheitern droht, sie am Tresen anspricht, reagiert sie zunächst renitent, von der "Dyke" eher abgestoßen. Man landet nach einer durchzechten Nacht dennoch im gleichen Bett, wenngleich zunächst ohne Folgen. Aus der zarten Freundschaft wird bald ein inniges, auch intimes Verhältnis. Der Gedanke, endlich als Schönheit, wenn auch nicht als Star entdeckt zu sein, beflügelt und beengt Aileen gleichermaßen: Sie lebt auf, wie sie gleichzeitig auch Selby bis an Selbstaufopferung grenzend verfällt. Eine Ökonomie entwickelt sich, in der Aileen, jeglicher Souveränität verlustig, nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Freier sich zur Killerin entwickelt, die für ein paar Dollar jeden niederschießt, um das Glück der beiden - Selby ist mittlerweile von zuhause abgehauen - auch weiterhin zu finanzieren.

Monster ist ein Serialkillermovie, wenn auch kein unbedingt typisches, und diese pflegen - was sie mit Vorsicht zu genießen macht - auf wahren Begebenheiten zu basieren. Im vorliegenden Fall wäre das die Mordserie von Aileen Wournos (Charlize Theron) in den 80er Jahren. Diese soll, so der Film, bereits in frühesten Kindheitstagen den Traum gehegt haben, einmal Filmstar zu werden, wie wir zu Beginn in körnigen Super8-Aufnahmen erfahren. Dazu muss man entdeckt werden, wie sie weiß, und weil die Jungs aus der Nachbarschaft gerne ihre körperlichen Reize entdecken, entblößt sie für ein paar Bucks auch mal ihre Brüste. Ein paar Jahre später ist die naive, eigentlich sogar recht tumbe Aileen noch immer nicht entdeckt worden und pflegt ein eher armseliges Dasein als White-Trash-Prostituierte und Obdachlose. Als die süße Selby (Christina Ricci), die selbst als Lesbe unter puritanischen Eltern an ihrem Leben zu scheitern droht, sie am Tresen anspricht, reagiert sie zunächst renitent, von der "Dyke" eher abgestoßen. Man landet nach einer durchzechten Nacht dennoch im gleichen Bett, wenngleich zunächst ohne Folgen. Aus der zarten Freundschaft wird bald ein inniges, auch intimes Verhältnis. Der Gedanke, endlich als Schönheit, wenn auch nicht als Star entdeckt zu sein, beflügelt und beengt Aileen gleichermaßen: Sie lebt auf, wie sie gleichzeitig auch Selby bis an Selbstaufopferung grenzend verfällt. Eine Ökonomie entwickelt sich, in der Aileen, jeglicher Souveränität verlustig, nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Freier sich zur Killerin entwickelt, die für ein paar Dollar jeden niederschießt, um das Glück der beiden - Selby ist mittlerweile von zuhause abgehauen - auch weiterhin zu finanzieren. Patty Jenkins hat ihr Debut als Regisseurin sehr einfühlsam gestaltet, nicht ohne dabei gelegentlich auch ein wenig über das Ziel hinaus zu schießen. Sehr bemerkenswert ist die fehlende psychopathologische Ebene des Films, die in Filmen mit vergleichbaren Sujets oft den Primat der Erzählung darstellt: Wenngleich eine Misshandlung der Killerin im Kindesalter zwar an einer Stelle erwähnt wird, wird diese Karte dankenswerterweise nicht ausgespielt. Auch andere archäologische Betätigungen in Wournos' Biografie finden nicht statt: Zu keinem Zeitpunkt des Films steht außer Zweifel, dass die Taten der Protagonistin - zumindest jene, die nicht, wie der Rachemord in Folge der Vergewaltigung, affektbedingt sind - nicht nur Folge sozialer und ökonomischer Bedingungen sind, sondern auch - aus Aileens Perspektive, die wir stets teilen - zumindest graduell Ergebnisse eines wach geführten Entscheidungsprozesses sind, ohne dabei die Rolle der vielfältigen Determinationen zu deminuieren. Weder ist sie das unsagbar Böse, wie es klassische Horrorfilme, deren Erbe mituter die Serialkillerfilme dereinst antraten, oft formulieren, noch ist sie Ergebnis eines verknappten vulgär-psychoanalytischen Allgemeinplatzes, die in ähnlichen Filmen oft so unsagbar nerven. Doch, man kann - bei aller Distanz, die man zu diesem ruppigen, unartikulierten Wesen auch verspüren kann - durchaus nachempfinden, warum der Mensch zumindest dieser filmischen Narration so gehandelt hat, ohne das Gefühl zu haben, über Gebühr vom Film überwältigt versucht zu werden. In seiner minutiösen Nachzeichnung der Ereignisse der letzten Tage vor Aileens Festnahme, entwickelt der Film bisweilen eine sensible Qualität, die für das Genre (insofern man Monster diesem wirklich zurechnen möchte) eher ungewöhnlich ist.

Was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Monster nicht doch auch mit einigen Problemen zu kämpfen hat, die ihm nicht selten das Genick zu brechen drohen. Zum einen wäre da die Musik, die mitunter etwas penetrant eingesetzt und mit zweifelhaftem Geschick ausgewählt wurde: Vor allem jene Sequenzen, die von der ungeheuer aufgelösten, inneren Welt der Protagonistin erzählen, werden hier bisweilen auf auditiver Ebene schon fast wieder in ihrer Wirkkraft kastriert. Zum anderen wäre da eine über weite Strecken bestenfalls hausbackene, eigentlich sträflich anachronistische Art der Inszenierung,, die zwar sichtlich Nähe und Authentizität suggerieren will, dabei aber oft genug in der Sackgasse der Fernsehfilmästhetik versandet. Dies mag, gerade zu Beginn, als vor allem die Liebesgeschichte zwischen Aileen und Selby im Vordergrund der Erzählung steht, auch künstlerisch Sinn machen, wenn man sich gelegentlich auch rein äußerlich klassischen 80ies-Liebesfilmen annähert: Es macht Sinn, die glücklichen Momente eines eher schlichten Menschen, der derart seinen naiven Träumen verhaftet scheint, auf ästhetischer Ebene den Traumbildern jener Zeit anzugleichen. Auf lange Sicht geht diese Rechnung allerdings nicht auf: Der Film plätschert eher gemächlich vor sich hin, ohne dass der Zuschauer durch diese reduzierte Inszenierung tiefer in das Geschehen eingebunden wäre.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbewerb.

>> Monster (USA 2003)

>> Regie/Drehbuch: Patty Jenkins

>> Darsteller: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, u.a.

imdb | mrqe

alle Berlinale-Kritiken

° ° °

Thema: Berlinale 2004

09. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

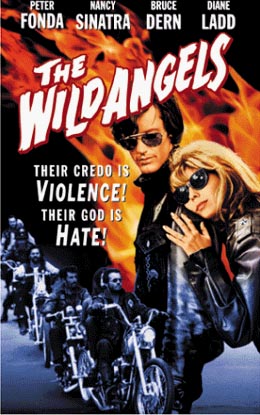

Cormans Wild Angels ist, wie kaum anders zu erwarten, ein waschechtes Exploitation-Movie, nach allen Regeln der Kunst. Strukturell nimmt dieser Bikerfilm (womit wesentliches an und für sich bereits gesagt wäre) bereits den nur wenige Jahre später (auf breiter Ebene wahrnehmbaren) Pornofilm vorweg: Die Handlung ist allenfalls sekundär, zumindest aber in so geringem Maße vorhanden, dass die Spielfilmlänge unter diesem Gesichtspunkt kaum berechtigt scheint. Sie dient allenfalls als Stichwortgeber für mal endlos lange und langweilige, mal endlos amüsante, spekulative Sequenzen, schnell und nur des billigen Effekts wegen runtergekurbelt: Minutenlang fährt man auf der Harley durch zerklüftete Landschaften, genüsslich lang inszenierte Schlägereien finden statt, wo es sich gerade anbietet und wenn sie sich nicht anbieten, wird eben irgendein Grund, bzw. Anlass erfunden. Knallige Setdesigns - wie etwa bizarre, mit allerlei Nazi-Memorabilia eingerichtete Kneipen und dergleichen mehr - werden einzig und allein des Knalligseins wegen ins Bild geholt und fungieren nicht notgedrungen sinnstiftend als Kulisse für die Narration. Kein Zweifel: Mit diesem Film wird exemplarisch in der Berlinale-Retrospektive "New Hollywood" jene oft unterschlagene Traditionslinie des Kinos gewürdigt, die unter hehren Cineasten bestenfalls Naserümpfen hervorruft. Ein diebisch unmoralisches Vergnügen bisweilen, dem nicht selten sinnentleerten Treiben auf der großen Leinwand zuzusehen.

Cormans Wild Angels ist, wie kaum anders zu erwarten, ein waschechtes Exploitation-Movie, nach allen Regeln der Kunst. Strukturell nimmt dieser Bikerfilm (womit wesentliches an und für sich bereits gesagt wäre) bereits den nur wenige Jahre später (auf breiter Ebene wahrnehmbaren) Pornofilm vorweg: Die Handlung ist allenfalls sekundär, zumindest aber in so geringem Maße vorhanden, dass die Spielfilmlänge unter diesem Gesichtspunkt kaum berechtigt scheint. Sie dient allenfalls als Stichwortgeber für mal endlos lange und langweilige, mal endlos amüsante, spekulative Sequenzen, schnell und nur des billigen Effekts wegen runtergekurbelt: Minutenlang fährt man auf der Harley durch zerklüftete Landschaften, genüsslich lang inszenierte Schlägereien finden statt, wo es sich gerade anbietet und wenn sie sich nicht anbieten, wird eben irgendein Grund, bzw. Anlass erfunden. Knallige Setdesigns - wie etwa bizarre, mit allerlei Nazi-Memorabilia eingerichtete Kneipen und dergleichen mehr - werden einzig und allein des Knalligseins wegen ins Bild geholt und fungieren nicht notgedrungen sinnstiftend als Kulisse für die Narration. Kein Zweifel: Mit diesem Film wird exemplarisch in der Berlinale-Retrospektive "New Hollywood" jene oft unterschlagene Traditionslinie des Kinos gewürdigt, die unter hehren Cineasten bestenfalls Naserümpfen hervorruft. Ein diebisch unmoralisches Vergnügen bisweilen, dem nicht selten sinnentleerten Treiben auf der großen Leinwand zuzusehen. Wild Angels entstand 1966, gewissermaßen in einer Zwischenphase, was allzu freie Darstellungen von Gewalt angeht und das merkt man ihm sichtlich an: Seine zahlreichen Gewaltszenen stehen noch eindeutig in jener naiven, beinahe schon unschuldigen Tradition, die Hershell Gordon Lewis, Professor für englische Literatur, 3 Jahre zuvor mit seinem höchst amüsanten Blood Feast, gemeinhin als erster Gorefilm der Filmgeschichte bezeichnet, begründete und zugleich mit einer Schwemme ähnlich konzipierter Filmen fortführte. In Lewis' Werk fliegen, von monotonen Orgelsounds begleitet, mit Himbeersirup beschmierte Schaufensterpuppenarme durch die Luft, eindeutig als solche erkennbare Plastikmasken werden böse mit Frittieröl malträtiert und dergleichen mehr: Das an sich Widerwärtige in den Bildern bricht sich in der offen amüsierten bis unbeholfenen Darstellung, die, von den bestenfalls hölzernen Darbietungen der Mimen noch unterstützt, jede Ernsthaftigkeit aus dem Film treibt. Ganz ähnlich liegt der Fall in Wild Angels, der zwischen Hakenkreuzflaggen, Orgien unter Palmen und ruppigen Schlägerein sein exploitatives Spielchen treibt: Auch wenn in einer der Schlüsselszenen - das Begräbnis eines Gangmitglieds in einer Kirche schlägt nach nur wenigen Sekunden in eine wüste Party um, in der Pastoren geknebelt, Interieurs zerstört und Leichen pietätlos drapiert werden - eine Frau von mehreren Männern brutal vergewaltigt wird, kann man den Film, zumindest aber Peter Fondas Sonnenbrille, noch immer cool finden, ohne um seine Reputationen fürchten zu müssen. Erst zwei Jahre später würde George A. Romero Lewis' Vorlage bildästhetisch aufgreifen, drastische Gewalt auch drastisch, jenseits von Camp, in Night of the living Deadnachempfindbar gestalten und so der naiven Unschuld der bisherigen "Gewaltfilme", zumindest für die nächsten ca. 15 Jahre, ein Ende bereiten.

Wild Angels entstand 1966, gewissermaßen in einer Zwischenphase, was allzu freie Darstellungen von Gewalt angeht und das merkt man ihm sichtlich an: Seine zahlreichen Gewaltszenen stehen noch eindeutig in jener naiven, beinahe schon unschuldigen Tradition, die Hershell Gordon Lewis, Professor für englische Literatur, 3 Jahre zuvor mit seinem höchst amüsanten Blood Feast, gemeinhin als erster Gorefilm der Filmgeschichte bezeichnet, begründete und zugleich mit einer Schwemme ähnlich konzipierter Filmen fortführte. In Lewis' Werk fliegen, von monotonen Orgelsounds begleitet, mit Himbeersirup beschmierte Schaufensterpuppenarme durch die Luft, eindeutig als solche erkennbare Plastikmasken werden böse mit Frittieröl malträtiert und dergleichen mehr: Das an sich Widerwärtige in den Bildern bricht sich in der offen amüsierten bis unbeholfenen Darstellung, die, von den bestenfalls hölzernen Darbietungen der Mimen noch unterstützt, jede Ernsthaftigkeit aus dem Film treibt. Ganz ähnlich liegt der Fall in Wild Angels, der zwischen Hakenkreuzflaggen, Orgien unter Palmen und ruppigen Schlägerein sein exploitatives Spielchen treibt: Auch wenn in einer der Schlüsselszenen - das Begräbnis eines Gangmitglieds in einer Kirche schlägt nach nur wenigen Sekunden in eine wüste Party um, in der Pastoren geknebelt, Interieurs zerstört und Leichen pietätlos drapiert werden - eine Frau von mehreren Männern brutal vergewaltigt wird, kann man den Film, zumindest aber Peter Fondas Sonnenbrille, noch immer cool finden, ohne um seine Reputationen fürchten zu müssen. Erst zwei Jahre später würde George A. Romero Lewis' Vorlage bildästhetisch aufgreifen, drastische Gewalt auch drastisch, jenseits von Camp, in Night of the living Deadnachempfindbar gestalten und so der naiven Unschuld der bisherigen "Gewaltfilme", zumindest für die nächsten ca. 15 Jahre, ein Ende bereiten.Doch soll all der Ruch von Bahnhofskino und Dosenbier nicht davon ablenken, dass es durchaus auch ernste Untertöne in diesem Film gibt. Wenn "Loser" (Bruce Dern) zu Beginn, kurz bevor man einigen Hispanics ein paar auf die Zwölf geben wird, weil sie angeblich sein Bike gestohlen haben, ein Pferd an der Straße mit den Worten "Go now! You're free!" losbindet, dieses aber nicht so recht in Freiheit entfliehen will, ihm vielmehr sogar die nächsten Minuten auf Schritt und Tritt folgen wird, dann ist das, bei aller seltsam entrückten Komik, die dieser Moment ausstrahlt, auch als tragische Schlüsselszene zu verstehen. Nicht nur, weil das Pferd, wenn die Prügelei ihrem Höhepunkt entgegen sieht, scheut, damit die Polizei auf sich und das juristisch zu ahndende Vorgehen aufmerksam macht und eine Verfolgungsjagd in Gang setzt, an deren Ende Loser niedergeschossen am Boden liegen wird und dessen Begräbnis am Ende des Films auch das Ende von "Blues" (Peter Fonda) bedingt. Sie steht darüber hinaus auch symbolisch für den - paradoxerweise - eigentlich recht konservativen Nukleus des Films: Der Drang nach jener Freiheit, die an allen Ecken und Enden in diesem Film beschworen wird - nicht zuletzt als der Pastor in bereits angesprochener Begräbnissequenz kurz vor seiner Abreibung Blues darauf anspricht, was er denn eigentlich anfangen will, ist die Freiheit erst mal erreicht, worauf dieser verdächtig lange zögert und allenfalls leere Parolen als Antwort gibt -, stellt nicht viel mehr als eine diffuse Stoßrichtung dar, Rebellieren als Selbstzweck, ohne Ziel und Utopie. Gerade dieses Element begründet vielleicht erst die dem Dialog zwischen dem Pastoren und Blues folgende ausschweifende Festivität, die seinerzeit auch in Deutschland - "Unsere Jugend ist nicht so!" - ein empörtes Medienecho nach sich zog: In der überbordenden Groteske potenzieren sich alle Elemente jedweden rebellischen Habitus, die zuvor, eines nach dem anderen, minutiös und einzeln protokolliert, fast schon präsentiert wurden. Eine Rückkopplung quasi, die in ihrem steten signifyin' doch nur auf eine bedrückende Leere hinter dem dargebotenen Verhalten verweist: Dekadenz. Ein letztes Aufbegehren ist das, vor dem letzten, melancholischen Bild: Blues schaufelt schweigsam Erde in das Grab seines Freundes, auf der Tonspur von herannahenden Polizeisirenen begleitet, seine Gangfreunde hat er von dannen geschickt, als wüsste er, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wenn die Kamera in einer Kranfahrt nach oben die Perspektive verschiebt und dem Bild emblematischen Charakter verleiht, könnte man fast meinen, er schaufelte sich da sein eigenes Grab.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.

>> The Wild Angels (USA 1966)

>> Regie: Roger Corman

>> Drehbuch: Charles B. Griffith

>> Darsteller: Peter Fonda, Nancy Sinatra, Bruce Dern, u.a.

imdb | mrqe

alle Berlinale-Kritiken

° ° °

Thema: Berlinale 2004

07. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 3 Kommentare | Kommentieren

Wie stellt man das Grauen eines repressiven Staates dar? Der Film zeigt die Arbeit der Wahrheitskommissionen in Südafrika, deren Aufgabe es Mitte der neunziger war, sich um die Offenlegung der Verbrechen des Apartheidregimes zu kümmern. Er tut dies aus der Perspektive von Langston Whitfield (Samuel L. Jackson), der für die Washington Post nach Südafrika reist, und sich dort mit der weißen, südafrikanischen Schriftstellerin Anna Malan anfreundet, die als Radioreporterin an den Hearings teilnimmt. Die Filmemacher, das Drehbuch stammt von der Südafrikanerin Ann Peacock, basierend auf einem Buch von Antji Krog, haben sich dafür entschieden, die Greuel des Regimes exemplarisch, anhand von Einzelschicksalen darzustellen. Die versöhnliche Botschaft, auf die der Film letztlich hinsauswill, ist dabei ein zutiefst humanistischer - es ist der Versuch eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man mit der Vergangenheit, die über so viele Jahre lang eine scharfe Trennlinie durch eine Gesellschaft gezogen hat, klarkommen kann um einen gemeinsamen Neuanfang wagen zu können.

Wie stellt man das Grauen eines repressiven Staates dar? Der Film zeigt die Arbeit der Wahrheitskommissionen in Südafrika, deren Aufgabe es Mitte der neunziger war, sich um die Offenlegung der Verbrechen des Apartheidregimes zu kümmern. Er tut dies aus der Perspektive von Langston Whitfield (Samuel L. Jackson), der für die Washington Post nach Südafrika reist, und sich dort mit der weißen, südafrikanischen Schriftstellerin Anna Malan anfreundet, die als Radioreporterin an den Hearings teilnimmt. Die Filmemacher, das Drehbuch stammt von der Südafrikanerin Ann Peacock, basierend auf einem Buch von Antji Krog, haben sich dafür entschieden, die Greuel des Regimes exemplarisch, anhand von Einzelschicksalen darzustellen. Die versöhnliche Botschaft, auf die der Film letztlich hinsauswill, ist dabei ein zutiefst humanistischer - es ist der Versuch eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man mit der Vergangenheit, die über so viele Jahre lang eine scharfe Trennlinie durch eine Gesellschaft gezogen hat, klarkommen kann um einen gemeinsamen Neuanfang wagen zu können. Das Fundament, auf dem diese mögliche Annäherung beruht, besteht in der Auseinandersetzung mit dem Schrecken. Boorman führt nun eine Französin (Julkiette Binoche) und einen US-Amerikaner (Samuel Jackson) und mit ihnen den Zuschauer durch eine ganze Reihe von exemplarischen Schicksalen, die vor dem Ausschuss verhandelt werden. So schrecklich diese Einzelschicksale auch sein mögen, so sehr sich die beiden Hauptdarsteller in den Halbtotalen auch Bemühen, in ihrem Spiel ihre Frustration, ihre Ohnmacht und ihre Empathie erfahrbar zu machen, so wenig wird davon dem Zuschauer vermittelt. Im Gegenteil: in den immer wiederkehrenden Schilderungen, mal ist es eine Frau, die den Tod ihres Sohns betrauert, mal ein Kind, dass seit dem Tod der Eltern die Sprache verlor, macht sich Langeweile breit - so furchtbar das klingen mag Und es ist der Film, der dafür die Verantwortung trägt. Das Buch und John Boorman bemühen sich zwar nach allen Kräften jede sich bietende Möglichkeit zu nutzen um die Geschichte aus dem lähmenden Fahrwasser wenig inspirierenden Betroffenheitskinos herauszuführen, doch es hilft alles nichts. Country of my Skull ist genau der Film geworden, den er vergeblich vorgibt vermeiden zu wollen. Die Entscheidung, in den Hauptrollen zwei internationale Stars zu besetzen um ihnen dann mit dem Einheimischen Menzi Ngubane in der Rolle des Dumi einen Sidekick zur Seite zu stellen, der mit seinem unumstößlichen Grundoptimismus für einen Großteil der spaßigeren Szenen verantwortlich zeichnet, hilft auch nicht gerade das bitter notwendige Grundvertrauen in die Geschichte zu untermauern. Eine Enttäuschung.

Thomas Reuthebuch

Country of my Skull

Großbritannien/Irland 2003

100 Minuten

Regie: John Boorman

Buch: Ann Peacock, nach einem Buch von Antije Krog

Darsteller: Juliette Binoche, Samuel L. Jackson, Brendan Gleeson, Menzi Ngubane, Nick Boraine

imdb

alle Berlinale-Kritiken

° ° °

Thema: Berlinale 2004

07. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Die Welt ist aus den Angeln. Nicht nur die fast stets schräg gehaltene, aus verfremdenden Perspektiven filmende Kamera macht dies deutlich: Die Toten stehen aus den Gräbern auf, Gesetz und Moral existieren nicht mehr. Schwarze als Filmhelden, die sogar weiße Frauen schlagen dürfen. Wenngleich aus heutiger Perspektive gelegentlich naiv wirkend, so war dieser Film doch zur Zeit seiner Entstehung, mit Verlaub, ein Fickfinger in Richtung filmisches Establishment, ein Schlag in die Magengrube seiner Zuschauer. Was, wenn nicht diese Wirkmächtigkeit, prädestiniert gerade und besonders also diesen Film für die Retrospektive New Hollywood? Eben.

Die Welt ist aus den Angeln. Nicht nur die fast stets schräg gehaltene, aus verfremdenden Perspektiven filmende Kamera macht dies deutlich: Die Toten stehen aus den Gräbern auf, Gesetz und Moral existieren nicht mehr. Schwarze als Filmhelden, die sogar weiße Frauen schlagen dürfen. Wenngleich aus heutiger Perspektive gelegentlich naiv wirkend, so war dieser Film doch zur Zeit seiner Entstehung, mit Verlaub, ein Fickfinger in Richtung filmisches Establishment, ein Schlag in die Magengrube seiner Zuschauer. Was, wenn nicht diese Wirkmächtigkeit, prädestiniert gerade und besonders also diesen Film für die Retrospektive New Hollywood? Eben.

Und: Etwas von dieser Wirkmächtigkeit hat überlebt. Vergessen wir gelegentlich mangelnde Bild/Tonsynchronität, vergessen wir hölzern agierende Darsteller: Noch immer sind diese konstrastreichen Schwarzweißbilder beklemmend, bisweilen verstörend. Noch immer ist der Plot einer der fiesesten, in dem jedweder möglicher positiver Bezugspunkt verloren gegangen ist. Wenngleich Ben (Duane Jones) stets als Held, zumindest aber als Mann der Tat charakterisiert wird, bleiben sein Aktionismus und seine Argumentation letztendlich erfolglos: Ein großes Scheitern, ein galliges Scheitern, wenn man bedenkt, dass letztendlich der unsympathisch gezeichnete Redneck aus dem Keller (Karl Hardman) mit seinem Vorschlag, im Keller zu bleiben, vermutlich den besten des Films gemacht hat - wohlgemerkt: wir erfahren dies erst am Ende. Dann nämlich, wenn Ben selbst, als letzter der in der Hütte isolierten, stirbt. Nicht etwa infolge einer Auseinadersetzung mit einem lebenden Toten. Nein, ein Trupp Rednecks, das Gewehr locker gehalftert, hat ihn erlegt, einfach so, in den letzten Minuten: Er könnte ja einer von "diesen Dingern" sein. Die letzten Standbilder, zu karger Musik: Hinterwäldler, die den schwarzen Ben an Fleischerhaken aus dem Haus schleppen, ihn auf einem Scheiterhaufen drappieren, diesen entflammen. Grobkörnige Bilder, wie aus Zeitungen ausgeschnitten. Im Jahr 1968, als die Stimmung in Amerika brodelte, ein eindeutiges Statement, ein Zitat der alltäglichen Berichterstattung. Die Menschen, die das Land von den Zombies befreien, die Retter also, stehen ikonografisch in einer Tradition mit den Lynchmobs, die damals den Süden der USA zum Hexenkessel machten. Ein trauriges, pessimistisches, grimmiges Bild. Die Welt ist aus den Angeln.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.

>> Die Nacht der lebenden Toten (Night of the living Dead, USA 1968)

>> Regie: George A. Romero

>> Drehbuch: George A. Romero/John Russo

>> Darsteller: Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman, u.a.

imdb | mrqe

alle Berlinale-Kritiken

° ° °

lol