Ein Drink wird bestellt. Ein Geldschein landet auf dem Tisch, eine kurze Einstellung, die den Dialog den Geschäftsabschluss drumherum kurz unterbricht. Michael Mann interessiert sich für den Transfer. Präsent wird Geld für den Rest des Filmes bleiben; doch nicht in derart physischer Form. Geld als abstrakter Motor, der alles bemisst, unterwirft, zum Gegenstand eines Tausches macht. Männermuskeln und Frauenärsche standen sich als Äquivalenzen im Kino noch nie derart offen gegenüber.

*

Bewerbungsgespräch im und für den Blockbuster. Vom Dialog her nicht zu unterscheiden ist, ob es um Kriminelles geht, oder ob ein Techniker um Einlass in die Hochsicherheitszone der us-amerikanischen Filmproduktion bittet. I am not buying a service, I buy a result.

*

When you're undercover, you have to be an actor, berichtet einer mit eben diesem Beruf im Bonusmaterial der DVD, der in seiner Profession so gut ist, dass ihm selbst noch Colin Farrell auf den Leim geht. Im Rauschen des Digitalbildes verliert sich die jeweilige Person hinter der äußerlichen Fassade, die erst in den letzten Sekunden des Films eine verbindliche(re) Tiefe erfährt. I don't like the way your partner looks.

*

Eskalation des Professionalismus, narratios- und produktionsimmanent. Wie armselig im Rückblick der vollgestellte Inselfilm von Michael Bay wirkt. Der Shoot- und Showdown am Ende - minimal ist die Anordnung, exakt die ihm zu Grunde liegende Kartografie - raubt den Atem, trotz mangelnder Gigantomanie - oder gerade ihretwegen.

*

Michael Mann berichtet, wiederum im Bonusmaterial, vom Dreh im tiefsten Südamerika, wo Markenschutz ein Fremdwort ist. They had everything, I bought 'Collateral' on DVD for $2 there. Er lacht und es ist kein Falsch in diesem Lachen.

*

Written and Directed by Michael Mann

Es geht um etwas, in diesem Italowestern, doch es ist nicht recht entscheidend, um was genau. Man kann dem Film mit halbem Auge folgen, um zu wissen, zu wem man als Zuschauer besser hält und zu wem lieber nicht (der Gute/der Böse, das sind so Kategorien, die sich ja gerade im Italowestern fröhlich auflösen, deswegen kaum nützlich sind, und auch der 'Gute' hier erscheint nicht recht gut, aber er ist es nunmal, auf dessen Lage der Film sich konzentriert), motivische und motivierende Gründe sind deshalb egal, sie werden ohnehin nur dialogisch übermittelt und wer da nicht aufpasst, hat es eben verpasst, was eben nicht schlimm ist, da die Fronten auch so geklärt sind und Heute ich... Morgen Du ohnehin auf anderes Wert legt.

Jedenfalls, es geht um Rache und wie einer Leute findet, die ihm folgen, damit er Rache nehmen kann. Das geschieht dann am Ende - und mit einigem Effekt - in einem herbstlichen Wäldchen, dem man es kaum abnimmt, dass es in den USA gelegen sein soll, wie überhaupt in diesem Film oft durch neblige Täler geritten wird, die nichts mit der Ikonografie des Westerns zu tun haben und alles mit europäischer Herbsterdigkeit, zumindest wenn es um filmische imagines geht. Ideen zum Drehbuch hat im übrigen Dario Argento beigesteuert, der damals gerade Fuß in der Filmindustrie fasste. Für Spiel mir das Lied vom Tod, muss man allerdings sagen, hat er sich die besseren aufgespart.

Und auf was Wert gelegt wird, ist, dass die Konfrontationsspitzen in diesem im wesentlichen routiniert, vielleicht hie und da aber schon etwas unterambitioniert runtergekurbelten Vertreter seiner Art handwerklich sauber, bzw. effizient inszeniert werden. Der Rest, ach Gott, ist nicht so wichtig. In der Tat ist es erstaunlich, dass Heute ich... zwar über weite Strecken fast schon überkonventionell, wenn nicht einfallslos inszeniert ist, aber immer dann, wenn es an Faustkämpfe in und Schießereien vor Saloons geht, plötzlich ein ganz anderer Modus gewählt wird, der geradezu drauf versessen ist, immer noch ein kleines Quentchen mehr an Wirksamkeit aus den schmalen Mitteln herauszukitzeln.

Freilich, von hoher Actionkunst ist das weit entfernt; wir bewegen uns hier in den Niederungen des italienischen Genremovies; auf, etwa, Peckinpah'sche Eleganz ist hier nicht zu hoffen. Aber so, wie man in diesem Film beobachten kann, wie ein Genreprodukt Zeit schindet - es wird unendlich oft geritten, um von A nach B zu kommen, und der Soundtrackkomponist legt für diese Momente Überstunden ein -, so kann man hier auch beobachten, wie sorgfältig ein Genreprodukt, das unter den Bedingungen des Kinos der späten 60er Jahre entstanden ist, mit seinen wenigen selling points umgeht.

Man merkt dies etwa in jenen Szenen, in denen Bud Spencer, der hier eine Nebenrolle bestreitet, um sich schlägt. Man kennt das zwar aus vielen anderen Filmen, wo es in der Regel burlesk wirkt und comichaft, weil sich die Kamera dazu kaum verhält; hier nun schlägt Bud mit voller Wucht zu, und die Hiebe schmerzen erstmals. Weil die Kamera mitgeht, in diesen wenigen Momenten.

Eine DVD ist in Deutschland bei e-m-s erschienen. Sie beinhaltet den Film in einer weitgehend 'ernsten' Synchronfassung, im Gegensatz zu einer zweiten, die den Film verblödelte, um ihn als Bud-Spencer-Movie vermarkten zu können. In Berlin kann der Film in den Videotheken Filmkunst und Negativland geliehen werden.

imdb

08.12.2006, Heimkino.

Eine amerikanische Familie im Wohnwagen. Eine Urlaubsfahrt. Eine Wüste. Einmal falsch abgebogen - und schon in die Falle gegangen. In den Hügeln ringsum - nahe eines einstigen Atomwaffentestgebiets - hausen Mutanten, die auf Blut aus sind, solange es das Blut von Stadtmenschen ist, die dumm genug waren, sich auf solches Terrain hinauszuwagen. Sado-Spielchen, brutal und blutig, blood, sweat and tears all over. Eine gespenstische Stadt, bizarr allenthalben, als Kulisse für den Showdown. Nun wird zurückgeschossen.

Haute Tension, der vorangegangene, noch in Frankreich produzierte Film von Aja, mit dem der junge Franzose erstmals ein breiteres Publikum auf sich aufmerksam machen konnte, zählt zu den interessanteren Splatterfilmen der letzten Jahre - und sicher auch zu den meistdiskutierten, was weniger an der (gegebenen) Detailfreude, mit der Aja ans blutige Werk geht, liegt, sondern eher am Ende des Films, das die bisherige, sehr schematische Anordnung dieses Films radikal auf den Kopf stellte - ob zum Besseren oder Schlechteren sei hier dahingestellt.

Jedenfalls, man kann von Aja deshalb einiges erwarten, wenn er sich für ein Remake eines der (allerdings kleineren) Klassiker der Backwood-Horrorfilme der Siebzigerjahre annimmt, die zuletzt in den Kinosälen eine erstaunliche, hinsichtlich ihrer Bedeutung und Funktion allerdings noch zu diskutierende Renaissance erfuhren (überhastige Allegorien - damals Vietnam, heute 9/11 - scheinen mir eher unscharf).

Ein bisschen schade ist es deshalb, dass Aja hier eigentlich nur production value-Muskeln spielen lässt und die konsequente Grimmigkeit, mit der er Haute Tension noch zu einem fiesen, wenn zwar nicht hervorragenden, so doch vielversprechenden Film reifen ließ, ein wenig zurückstellt. Zwar wird auch in dieser von Großfirmen alimentierten Produktionsumgebung nicht gerade vor Geschmacksempfinden und Familienkompatibilität gekuscht; doch der auf dem Soundtrack behauptete Zynismus (das Bildgeschehen konterkarierende Songs aus den 60s und 70s) ist in erste Linie ausgestellte Attitüde mit der Konsistenz von dünner Pappe. Es braucht seine liebe Zeit bis das Remake von Wes Cravens bizarrem Hügelfilm so recht in Fahrt kommt. Das ist alles sehr slick und gritty, was Aja hier abfeuert; doch hebt der Film für den Genrefreund erst richtig ab - und dies leider ein wenig spät -, wenn er sich vom Backwood-Horror zum blutigen Rachewestern-meets-Splatterfilm mit leicht verwirrenden Untertönen wandelt: Von dem Wahnsinn und der unbekümmerten Haltung eines maverick, die das letzte Drittel des Films durchtränkt, hätte man sich gerne mehr gewünscht.

Stattdessen aber wird die erste Stunde lang die us-amerikanische Kleinfamilie seziert, wie es eigentlich nurmehr Konvention ist. Alles atmet zur Methode geronnenen Subtext, der als vorneweg antizipierter und eingefügter ein solcher ja eigentlich schon nicht mehr ist. Der Vater also ist Republikaner, der Schwiegersohn Demokrat und also Waffen gegenüber zunächst sehr distanziert eingestellt; der Clou, dass sich dies zu einer Art ins groteske übersteigerten Neuauflage von Straw Dogs wandelt, ist zu betulich von langer Hand vorbereitet. Interessant aber immerhin, welch triumphaler Unterton sich schließlich in das Geschehen am Ende mischt: Harsche Pespektiven von unten und Trompeten auf der Tonspur inklusive. Hier entwickelt The Hills... schließlich eine irritierende Stärke, die man nicht für klug halten muss, die sich vielleicht sogar mit Fug und Recht als Dummheit lesen lässt, aber immerhin eine Diffusität in den Film trägt, die sich, dies stünde zur Diskussion, unter Umständen schon als subversiv auffassen lässt. In welche Richtung freilich, dies bleibt offen.

imdb ~ angelaufen ~ filmz ~ movie magazine search engine ~ movie blog search engine

Ob man einen Film nun im Kino oder auf einem Heimgerät sieht, ist in zahlreichen Fällen so gehüpft wie gesprungen; andere aber - die großen - sieht man im Kino vielleicht nicht unbedingt zum ersten Mal - diese Gelegenheit gibt es ja kaum mehr -, aber nur hier erlebt man sie erstmals in einer Qualität, die Wirklichkeit für sich beanspruchen kann, und sei es nur die Wirklichkeit des jeweiligen Filmes, der in einem elektronischen Kompromissmedium nur zu Gast ist, darin aber keineswegs haust.

Filme wie Rear Window oder North by Northwest beispielsweise, selbstredend auch 2001, die Western von Leone und ganz bestimmt auch die Filme von Jodorowsky, die ich hoffentlich eines Tages auch im Kino sehe werde. Und schließlich, natürlich, Eraserhead, ein Monstrum von einem Film, das sich wirklich nur in dieser Umgebung vollkommen ins Bewusstsein einzustanzen vermag, bzw dieses nicht zuletzt auf Grund seiner herausragend luziden Tonspur geradewegs wattig ummantelt. Eraserhead wirkt wie ein Kokon, der inwändig betastet wird; für anderthalb Stunden auf dieser Welt gibt es nur self und that - und beides verschmilzt zur transzendenten Erfahrung.

Eraserhead ist wie kaum ein zweiter Film sinnlich. Wenn Henry bei Familie X auf dem Sofa sitzt und nervös seine Finger zwischen den Polstern des Möbels streichen lässt (ein beiläufiges Detail), meint man förmlich, den Horror aus Blümchendecke und anstehendem Familienessen an den eigenen Fingerspitzen zu fühlen. Der Stoff seines Anzugs wird ganz textil, man trägt ihn selbst. Und das Baby, das monströse Baby, entwickelt eine Körperlichkeit, die staunen lässt, als sähe man dieses Ding zum erstenmal. Die filzige Bettdecke mit den Löchern - man schaudert zurück, weil man sich darin nicht betten mag und spürt doch jede Faser. Eine ganz eigene Qualität entwickelt Jack Nances teigiges Gesicht, das die Leinwand nicht zum Bersten, sondern zum Quellen treibt; die Ahnung nachsprießender, aber die Luft noch nicht erreicht habender Barthaare am Hals, die im Kornrauschen beinahe schon untergehen. Körperflüssigkeiten.

Hier, im Kino, handelt Eraserhead auch vom Menschen und seiner Leiblichkeit, und wie diese im Widerstreit steht zur Materie ringsum. Eingebettet, zugedeckt, eingeengt. Das stete Dröhnen im Off gebiert Monster, schiere Visualitäten. An der Wand neben dem Bett: Ein gerahmtes Bild eines Atompilzes, an jener Stelle, wo bei alten Menschen wohl ein Marien- oder Jesusbild zu finden wäre.

Wenn man genau hinsieht, erkennt man die irrlichternde Schönheit der lady in the radiator mit den grotesken Backen. Der Ton ist der Schlüssel, der einen an sie zieht. Ihre Augen, diese leicht mit dem Bizarren spielenden Zähne. Und doch findet sich in ihren Armen kein Trost, nur das Weißbild, das schiere, ungebrochene Licht im Kinoprojektor als Grundlage jeden Films. Hier ist man immer schon gefangen. [verloren, ausgeblendet, überblendet]

Wer Eraserhead im Kino gesehen hat, fühlt sich wie ein Wesen, das einer schleimigen Flüssigkeit entwachsen ist. Eben, wie ein Mensch am ersten Tag, der schon jetzt die Ahnung hat, dass der Himmel, wo alles gut ist, nicht in dieser Welt zu finden ist. Am Ende also doch: Eros und Thanatos, die alte Leier. Die entmenschlichten Leierkästen im Film - seien es Grammophone oder Spielkästen mit Zirkusliedern - kennen diese Geschichte nicht: Ihnen gehört die Zukunft, ist das Fazit, weil sie keine Wesen sind, die nach dem Sex melancholisch, gar neurotisch werden. Sie kennen das alles gar nicht.

imdb

Diese Geschichte ist längst schöne Legende (mit allem, was eine solche ausmacht) und die beiden US-Kritiker Hoberman und Rosenbaum haben schon vor Zeiten ein ebenso schönes Buch darüber geschrieben, das in jede anständig sortierte Filmbibliothek gehört. Samuels' Film nun macht nichts anderes, als die prominentesten Protagonisten dieser Tage nochmals zwischen ausgesuchten Ausschnitten der genannten Filme zu Wort kommen zu lassen. Naturgemäß ergibt sich auf diese Weise lediglich ein schwärmerisches Sich-Selbst-Feiern, das auf wenigen punchlines beruht. Midnight Movies schneidet diese, immerhin gelungen, zusammen und bleibt ansonsten einfalls- und auch erkenntnislos.

Unbestritten ist, dass es eine Freude ist, den Haudegen dieser Tage beim Rakontieren zuzusehen; natürlich sind die Ausschnitte aus El Topo usw. großartig - weil die Filme es selbst ja schon sind. Klar kann man hier ins Schwärmen geraten und sich an eine Kinozeit (die man selbst ja nicht erlebt hat) 'erinnern', in der es noch möglich war, dass ein Film monatelang um Mitternacht lief und die Vorführungen zu dekadenten Parties gerieten. Hier triggert der Film, natürlich, die richtigen Buttons; nur ist dies eben auch die denkbar einfachste Übung, da die Anhängerschaft solcher Filme bis heute zur Romantik neigt (was ja auch, nebenbei gesagt, ihr gutes Recht ist).

Das heißt, lesefaule Menschen bekommen hier nochmals in ein paar wenigen Sätzen das verabreicht, was Rosenbaum/Hoberman dereinst in ein ganzes Buch gepackt haben - allerdings in Instantversion. Wieviel spannender wäre es gewesen, mal Leute zu sehen, die damals im Publikum dabei waren? Allenthalben wird davon gesprochen, dass nicht die Produktionsgesellschaft und auch nicht der Regisseur konzeptuell ein Midnight Movie dreht, sondern dass ein Film erst durch Publikumsaneignung zu einem solchen wird. Dass hier dennoch nur Regisseure und Kinoverleiher sprechen, scheint dabei keinem aufgefallen zu sein. Wo sind die Menschen von damals? Und wie konnte es geschehen, dass El Topo seinerzeit zwar mit einem hochhaushohen Werbebanner am Times Square beworben wurde - und heute nur einer Handvoll Menschen überhaupt noch ein Begriff ist? Auch die Eingangsthese - die Mitternachtsfilme hätten die Filmindustrie, das US-amerikanische Humorverständnis, usw. auf ewig geändert - wird gerademal in die letzten fünf Minuten gepackt und verpufft mangels Argumentation schon wieder beim laufenden Abspann.

Dies ist eben die Crux von Midnight Movies: Die Doku nimmt sich eines herausragenden Phänomens an - und verdoppelt nur einmal mehr alle Legenden und Anekdoten, die man ohnehin schon kennt. Als eigenständiger Film aber ist Midnight Movies selten einfallslos und allenfalls als schnelles TV-Feature zu gebrauchen; auch als DVD-Bonusmaterialien wären die Interviewsequenzen noch von Reiz. Was an diesen Film aber gefallen mag, hat er selbst nicht geleistet - und die wirklich interessanten Fragen fallen ihm erst gar nicht ein. Vollkommen unklar bleibt denn schließlich auch, was nun ausgerechnet Roger Ebert in dem Film zu suchen hat: Zwei-, dreimal sagt er einen Satz in die Kamera, und jedesmal hätte er das genauso gut auch sein lassen können.

Fazit? Mal wieder im Hoberman/Rosenbaum-Buch blättern und diesen Film hier schnell vergessen.

imdb ~ filmz.de ~ georg seeßlen

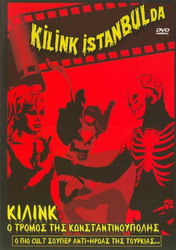

Kilink ist tot. Kilink lebt. Eine geheimnisvolle Spritze hat das geregelt. Da ist der Film noch keine zwei Minuten alt - und schon ist man mitten drin und Kilink, der Superbösewicht im Skelettkostüm, wohlauf; die Montage hingegen dreht hier schon heftig am deliranten Rad: Kurz und knapp sind die Einstellungen aneinandergetackert, leisten kaum Nachvollzug von Kontinuität. Wie geht Filmemachen als Comicpanel-Aneinanderreihung? In etwa so.

Kilink versteht sich auf zweierlei: Frauen rumkriegen und Welt erobern. Beides ohne gute Absicht. Es geht um eine Formel, die einem Wissenschaftler entrissen wird - Pow, schon ist sie im Besitz und regelt von nun diese Sache mit der Welteroberung. Und es gibt welche, die auf seiner, und welche, die auf seiner Seite nicht stehen. Einem erscheint eine Art - ja, was? Gott? Geist? Wesen übernatürlicher Art? Und stattet ihn jedenfalls mit allen Kräften der griechischen Götter aus. Schreit er nun SHAZAM - wird er eine Art Superman. Die englischen Untertitel nennen ihn fortan schlicht "Superhero", womit ja auch eigentlich alles gesagt ist. Und dieser "Superhero" (Superman-S auf dem Brustkorb, gesichtwärts verschiebt sich die Köstümierung indes zu Batman) kämpft für Gutes, wie beispielsweise auch Gerechtigkeit. Also gegen Kilink, der die Welt ja unterjochen will und hierzu sein headquarter in der Türkei errichtet, von hier kommt der Film schließlich auch her.

Die Musik ist die von James Bond. Sie ist nicht nachgespielt, sie ist es wirklich. Das heißt: Sie ist es nicht ganz. Denn wie auch die Story ein Zusammengekleistertes aus allem ist, was französische Superverbrecher, italienische Comicstrips, britische Spionagethriller und us-amerikanischer Superhelden-Comic so hergeben, ist auch der Soundtrack Patchwork sondergleichen, nämlich ein, sagen wir, naja, "Meisterwerk in Gänsefüßchen" der Samplekunst. Genommen werden die dramatischen Spitzen des James-Bond-Soundtracks und der ganze Film wird damit übermalt; ist eine Sequenz länger als das Sample, wird dieses einfach ein bisschen beackert und in sich nochmals geloopt, bevor es weitergeht. Manchmal hängt die Bandmaschine. Und als "Superhero" endlich fliegen kann (er wird nämlich täglich ein Stück besser in seiner Eigenschaft als Superheld), ertönt, zur Freude aller Anwesenden, Peter Thomas' Thema aus Raumpatrouille.

So geht das, wenn man alte, noch völlig unambitionierte Comichefte in Filme übersetzt und sich nichts dabei denkt, weil man einfach mit den Schultern zuckt, wenn jemand nach etwas anderem als der Kassenbilanz fragt. Und - es macht Freude, muss man sagen, bis da hinaus.

Eine DVD ist in Griechenland bei Onar Films erschienen.

Aber wirklich, dieser eine: The World, von Jia Zhangke. Schauen Sie ihn sich doch mal an!

»Tübingen und Umgebung, Anfang der 70er Jahre. Die junge Michaela Klingler (Sandra Hüller) verlässt ihr streng katholisches Elternhaus, um ein Studium zu beginnen. Glücklich, das kleinbürgerliche Umfeld hinter sich gelassen zu haben, genießt sie die ersten Schritte in der neuen Freiheit und findet mit Hanna (Anna Blomeier) und Stefan (Nicholas Reinke) schnell Freunde.

Doch Michaela wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Trotz ärztlicher Behandlung hat sie immer öfter mit epileptischen Anfällen und Wahnvorstellungen zu kämpfen. Sie hört Stimmen und glaubt, von Dämonen besessen zu sein. Schließlich begibt sich Michaela in die Obhut eines jungen Priesters und stimmt einem Exorzismus zu ...«

[Text: X Verleih, offizielle Filmwebsite]

Es sind Menschen im vertracktesten Elend, die Hans-Christian Schmid in seinen Filmen interessieren. Sei es der Hacker Karl Koch in 23, das Ensemble an randständigen Existenzen in Lichter oder eben hier Michaela Klinger, deren Schicksal - ihre Epilepsie entfremdet sie ihrem provinziell-religiösen Umfeld, was schließlich zum Verdacht der satanischen Besessenheit führt - einem realen Vorfall in den 70er Jahren nachempfunden ist. Ganz minutiös folgt Schmid dabei den Umständen, in denen sich die jeweiligen Personen bewegen und in die sich schließlich verstricken, während der Blick auf die Eskalation der (nur sozusagen) 'realen' Hölle nicht geworfen wird: Weder sehen wir den Tod von Karl Koch, und wenn in Lichter die Mädchen für eine Nacht lang prostituieren müssen, sehen wir zwar, wie es dazu kommt, doch folgt dem abschließenden Schnitt eine Ellipse zum nächsten Morgen, und das, möchte man fast sagen, Martyrium von Michaela Klinger schließlich bleibt einer Notiz im Abspann vorbehalten: Nach zahlreichen Exorzismen stirbt Klinger an Entkräftung, verkündet weiße Schrift auf schwarzem Grund. Schmid legt Strukturen und Szenarien offen, der gaffende Blick aber, der Elend zu reiner Äußerlichkeit degradieren würde, findet sich in seinen Filmen nicht.

In Requiem sind es kleine Details auf einem langen Leidensweg, zu dem der Film nur das Vorspiel liefert, die Wegsteine markieren. Ein schneller Blick, der noch über die Schulter geworfen wird, von der stets bewegten Kamera, die immer dicht an den Figuren hängt, ihren Bewegungen nachspürt, fast schon beiläufig, man möchte fast sagen: zufällig, eben gerade so noch eingefangen. Ein Detail in der Bewegung. Ein Gespräch, das nicht von Offenheit geprägt sein kann, einfach im Verlauf ist, und doch zu Missverständnissen führt.

Wo Lichter in dieser Hinsicht oft ausgezirkelt und aufgestellt wirkte, gelingt es Requiem seinen Stoff zu erden, zu verankern. Vor allem Sandra Hüller ist dies zuzuschreiben, die in ihrer Verkörperung der Michaela eine ungeheure Präsenz und Realität entwickelt; sie stammt vom Theater, was es nur erstaunlicher macht, wie viel ihrer Figur sie noch in kleinste Details von Gestik und Mimik zu legen vermag. Am eindrucksvollsten sind die Sequenzen, in denen sie tanzt: Hier findet die Transitposition ihrer Figur - zwischen Aufbruch, den das begonnene Studium fern des Heimatdorfes markiert, erste Parties, der erste Freund, all das, und der allmählichen Entfremdung von ihrer Umgebung, die sich ins grob Hysterische steigern wird - formvollendeten Ausdruck. Und die Kamera schließt die Welt um sie qua ihrer Perspektive bereits aus: Sie tanzt für sich, in einem sozialen Raum zwar, doch die Fäden zur Außenwelt scheinen bereits gekappt.

Dass Schmid weiterhin darauf verzichtet hat, seinen Film in eine nostalgische 70er-Travestie zu verwandeln, ist ihm hoch anzurechnen; angesichts des jüngsten Trends in dieser Hinsicht, wäre eine solche Entscheidung nahe gelegen. Requiem präsentiert keine Abfolge von props und Fummeln, auch wenn er seine Geschichte in eine sich am Äußerlichen festmachende 70ness zwar einmantelt, doch eben gerade nicht erdrückt. Requiem ist auch kein Horrorfilm geworden: Plumpe Ästhetisierungen von Michaelas Phantasmen finden sich nicht; die Kamera bleibt Instrument zur Beobachtung und wird keines der Subjektivierung. Und sie erklärt nichts, sie folgt nur nach; am allerwenigsten von Interesse ist, was Michaela Klinger wirklich umtreibt.

Die Geschichte einer Entfremdung, die klar strukturiert ist, nie kalt ihrem Gegenstand gegenüber bleibt, aber auch nicht zum Sentiment der Einfühlsamkeit neigt. Emphase jenseits der Empörung und jenseits des Skandals; die Geschichte eines Menschen, dem man zuhören und in seiner erlebten Realität für voll nehmen hätte müssen.

imdb ~ filmz.de ~ movie magazine search engine ~ movie blog search engine

Das Kino der (zumal frühen) 1970er Jahre ist eine wahre Schatztruhe, deren Wert wohl kaum je vollständig zu ermessen sein wird. An der historischen Schwelle zu home video und der (produktions- wie auswertungs-)ökonomischen Konzeption des Blockbusters findet sich hier eine Verschaltung einerseits elaborierter, allerdings noch nicht finanziell vollkommen entrückter Filmtechnik(en) mit andererseits einem noch so strukturierten Filmmarkt, der weniger die vereinzelte Großproduktion, sondern eher die massenhafte Produktion kaum überschaubarer Filmmengen bevorteilt. Vor dem Hintergrund nicht nur der ökonomischen und studio-internen Krise Hollywoods, sondern auch politischen und sozialen Krisen weltweit, formierten sich hier widerständige Formen des Kinos, deren Brisanz und Sprengkraft nicht zufällig auch dem heutigen Kino einen filmhistorischen Fix- und Bezugspunkt liefern, ohne dass dieses dabei allerdings nennenswert über eine material- und motivästhetische Lektüre der Oberflächen hinaus käme (dem Trailer nach zu schließen, dürfte mit der Rodriguez/Tarantino-Coproduktion Grindhouse im kommenden Jahr die, zugestandermaßen auch von mir herbeigesehnte, Vollendung und Apotheose einer ästhetischen Übersetzung dieser Lektürehaltung in die Kinos kommen).

Doch kommen wir zu The Spook who Sat by the Door, der für den Geist dieser Kinotage in mancher Hinsicht charakteristisch ist. Basierend auf dem offenbar kultisch verehrten Roman gleichen Namens von Sam Greenlee (in seinem Standwerk That's Blaxploitation schreibt Darius James: "[a] required reading among my circle of homies in high school"), erzählt The Spook... die Geschichte des Afro-Amerikaners Dan Freeman, der eine fadenscheinige Kampagne des CIA, die dem Zweck dient, sich nach außen hin als "integrativ" in racial issues zu geben, für sich nutzt, um direkt in die Schaltzentralen der politischen Macht zu gelangen und dort Wissen zu akkumulieren. Dieses wiederum nutzt der ansonsten lebenslang so unauffällige, nunmehrige CIA-Agent, um in den Ghettos der us-amerikanischen Großstädte zu agitieren, eine Guerillagruppierung zu bilden und diese schließlich zu bewaffnen. Am Ende schließlich steht der Übergang in die heiße Phase des Kampfes: Der Film endet mit nichts geringerem als einem latenten Bürgerkrieg. Die letzten Bilder sind, gerade auch vom Standpunkt eines Actionkinos aus betrachtet, schlichtweg mitreißende, in denen sich schwarze Guerilleros maschinengewehrbewehrte Gefechte mit dem Militär liefern.

Dabei ist es vor allem die Konsequenz, die an The Spook who Sat by the Door so unglaublich erstaunt - und die ihn von dem ansonsten in manchen Dingen nicht völlig unverwandten Fight Club dringend abhebt. Wo letzterer das ironische Spiel mit Oberflächen sucht und politische Revolution auf ein narrativ interessantes Konzept runterbricht, das einem gelangweilten Mittelschichtspublikum etwas thrill bietet, das eigentliche Moment zum Aufruhr aber individuell in einer persönlichen Identitätskrise eines Neurotikers verortet (was jetzt alles nicht heißen soll, dass ich Fight Club schlecht finde), bleibt in The Spook... seitens der Produktion über die gesamte Spieldauer kein Zweifel an der Aufrichtigkeit und Notwendigkeit des politischen Kampfes. The Spook... ist selbst noch in seinen moralisch heikelsten Momenten absolut ungebrochen und von einer unbändigen Wut über die Verhältnisse getragen. Dass vor allem die militärische Ausbildung der Guerilleros beinahe schon dokumentarisch vom Film verfolgt wird, mag dabei als Verbrüderungsgeste mit dem seinerzeitigen Publikum angesehen werden.

Nicht geringen Anteil an der Wirkmächtigkeit des Films hat auch der von Herbie Hancock komponierte Soundtrack. Hancock trennt sich hier bereits vom klassischeren Jazz seiner früheren Tage (siehe z.B. seine Arbeit für Antonionis Blow Up). Auf dem Soundtrack finden sich zahlreiche, teils schon sehr avancierte Experimente mit den Frühformen des heavy funk, die zuweilen schon eine sehr abstrakte Klangform suchen, die ganz an der Materialität von Studioaufnahmetechnik orientiert ist, und, etwa im Falle rückwärts abgespielter Beats, schon die heraufdämmernden Collage- und Sampletechniken kommender Jahre erahnen lässt. Zwar bin ich kein Fachmann für schwarze Musik, doch scheint mir dies 1973 zumindest in diesem Kontext schon sehr radikal und modernistisch gedacht gewesen zu sein.

Seinerzeit muss The Spook... wie Benzin ins ohnehin schon lodernde Feuer gewirkt haben; offenbar war der Film seinerzeit wirklich einigen Repressionen ausgesetzt und obendrein lange Zeit nicht erhältlich, wie dieser Artikel der New York Times berichtet. Heute ist er in seiner absoluten Aufrichtigkeit seinem Gegenstand gegenüber, die ganz offenbar nicht von Studiobossen, Marktanalysen, Großkonzeptionen und dergleichen verbogen wurde, ein aufschlussreiches historisches Dokument seiner Zeit. Offen bleiben muss aber die Frage, ob man dem Film mit einer Einsortierung unter dem Rubrum "Blaxploitation" wirklich gerecht wird; ähnlich wie im Falle von Melvin van Peebles zwei Jahre zuvor entstandenen Erstling Sweet Sweetback's Baadasssss Song scheint mir hier die zu Grunde liegende Stoßrichtung zu sehr eine andere als die des schnellen cash-ins zu sein, die für den Exploitationfilm im Allgemeinen so grundlegend ist.

imdb ~ movie blog search engine ~ movie magazine search engine

Eines steht dabei ganz wesentlich im Vordergrund, dem Film, wie den vorgestellten Nazis gleichermaßen: Die swastika, bzw. das Hakenkreuz in nationalsozialistischer Drehrichtung. Jenes sei das Symbol, meint einer der Anführer des Haufens, durch das die Kraft der Bewegung spreche; es versetze Feinde und potenzielle Opfer gleichermaßen in Angst und Schrecken und bedinge so deren panische bis hysterische Reaktionen. Ihm eigne eine mythische, wenn nicht, so scheint es, archaische Qualität. Für den so Redenden (der sich, kurios genug, im Rückblick auf seine lange Heim- und Knastkarriere als "genetisch kriminell veranlagt" einschätzt) erweist sich das offensive Zurschaustellen der swastika deshalb als Zeichen der eigenen Stärke, und zwar nicht so sehr symbolisch, sondern durchaus indexikalisch.

Eines steht dabei ganz wesentlich im Vordergrund, dem Film, wie den vorgestellten Nazis gleichermaßen: Die swastika, bzw. das Hakenkreuz in nationalsozialistischer Drehrichtung. Jenes sei das Symbol, meint einer der Anführer des Haufens, durch das die Kraft der Bewegung spreche; es versetze Feinde und potenzielle Opfer gleichermaßen in Angst und Schrecken und bedinge so deren panische bis hysterische Reaktionen. Ihm eigne eine mythische, wenn nicht, so scheint es, archaische Qualität. Für den so Redenden (der sich, kurios genug, im Rückblick auf seine lange Heim- und Knastkarriere als "genetisch kriminell veranlagt" einschätzt) erweist sich das offensive Zurschaustellen der swastika deshalb als Zeichen der eigenen Stärke, und zwar nicht so sehr symbolisch, sondern durchaus indexikalisch. Entsprechend wird das Zeichen fetischisiert. Es taucht in diesen Zusammenhängen - das Filmteam darf erstaunlich tief in privateste Gewebe vordringen - an allen möglichen Orten auf: Als Christbaumkugel, am Arm von Santa Clause bei einer nationalsozialistischen Weihnachtsfeier, auf LKW-Türen, als Kuchendekoration und wo nicht noch. Mit fast schon entrückter Betulichkeit näht eine Gattin eines weiteren vorgeblichen alpha male ein ums andere die Scherpen und Binden, auf dass sie von Söhnen und Vätern stolz zur Schau getragen werden. Mit Liebe und Demut bügelt sie das Hakenkreuz, wie andere Hausfrauen sonst nur Pausenbrote für den Nachwuchs zubereiten. Putzige Häuslichkeit also auch bei den Nazis von nebenan. Die politischen Zusammenhänge rekrutieren sich, dieser Schluss liegt nahe, vornehmlich aus dem Sediment des poor white trash. Fast ist das schon camp, was man da sieht, wäre da nicht die Widerständigkeit des Realen, die aus dem "nicht glauben können" ein "unglaublich" macht.

Was dabei dem Film gelingt - und dies muss man ihm als Leistung anerkennen - ist die Offenlegung der ungeheuren Infantilität hinter solchem Gebaren. Hinter dem markigen Auftreten selbsternannter Führer steckt allemal ein mit der Über-Komplexität der Welt nicht zurande kommendes Knäblein, das sich hinter liebgewonnener Symbolik verstecken muss und in Anschauung derselben schon Stärke für sich abgeleitet sieht. Das Stumpfsinnige, das Brutale, das Grobe offenbart sich schließlich in trauten Familiensituationen, in denen der jüngste Sproß der braven Nazi-Familie, unter deren Jubel und dabei doch eigentlich nur ungelenk, die in TV-Sendungen gelernten kicks und Schläge vorführt, mit denen er es später mal "Niggern" zu zeigen gedenkt; nicht zuletzt spiegelt es sich in der Unartikuliertheit der portraitierten Protagonisten wider, deren Weltsicht sich offenbar nur anhand verklärter Gesichtsausdrücke, nicht aber wenigstens ansatzweise in sich schlüssig vermitteln lässt.

Indem The California Reich gerade kein empörtes Vermittelndes einbaut, keine ideologisch "richtige" Instanz zwischen Bild und Zuschauer schiebt, hinter der sich der verschreckte Bürger verstecken könnte, weil er sich darauf einigen kann, indem er also da hinschaut, wo andere vorkäuen würden, indem er dort Evidenzen aufdeckt, wo andere Selbstversicherung für gratis mitbeilegen würden, gelingt ihm gerade, was Guido Knopp'sche Dämonenlehre niemals erreichen wird: Die Sichtbarmachung der armen Wurstigkeit hinter markigen Sprüchen und Dämonensymbolen, das Reale hinter dem Symbolischen - und nicht zuletzt: Die banale Normalität hinter den Wortführern von Rassismus und Nationalsozialismus. Ohne es selbst mitzubekommen, entblößen die Portraitierten den Budenzauber hinter ihren heißgeliebten Hakenkreuz-Wimpeln. Diese Entpathologisierung, die gerade nicht Geschichstvergessenheit und Neue Sorglosigkeit meint, scheint mir der erste Schritt hin zu einer nüchternen Analyse, die Basis jeder Kritik und jedes politischen Kampfes sein muss.

imdb

lol