Thema: Filmtagebuch

06. November 06 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

05.11.2006, Heimkino.

"Películas para no dormir", verspricht's der Titeleinschub dieses Films im Original nicht wenig bescheiden. Spectre, wie der Film im Deutschen heißt, ist eine Episode einer kleinen, hierzulande auf DVD von e-m-s vertriebenen "Horror Anthology", einer in Spanien allerdings für das Fernsehen produzierten Filmreihe, die einen also um den Schlaf zu bringen verspricht. Dies ist sicher, zumindest im vorliegenden Fall (die benachbarten Beiträge kenne ich nicht), nicht bloß eine Spur zu hoch gegriffen; doch gehört Pauken bekanntlich zum Geschäft des Horror-, bzw. hier eher Gruselfilms, und man ist in dieser Hinsicht von taglines und Werbesprüchen weißgott schlimmeres gewohnt ("Du bist tot, bevor Du stirbst" habe ich letztens irgendwo gelesen, was, außer "Ja, genau", soll man da noch denken ...). Aufmerken lässt allerdings, dass hier Mateo Gil als Regisseur verantwortlich zeichnete, der zuvor vor allem als Co-Autor der Drehbücher der beiden nicht eben schlechten Filme Tesis und Abre los Ojos von Alejandro Amenábar aufgefallen war. Zwar ist die TV-Herkunft dem Film deutlich anzumerken; doch lässt sich eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit dem Material nicht absprechen. Das Rad wird auch hier gewiss nicht neu erfunden, doch ist Spectre eine durchaus solide, kleine Schauergeschichte geworden, der man so auch in einer Gespensteranthologie des 19. Jahrhunderts begegnen könnte (ein Umfeld, in dem es ja auch weniger um Grandezza des Autors, sondern eher um den wohlig bewerkstelligten Effekt auf knapp bemessenem Raum geht) - von daher passt die Einsortierung des deutschen Verleihs in eine "Anthologie" ganz gut.

Spectre handelt von Tomás, einem spanischen Schriftsteller mittleren Alters, der nach dem Selbstmord seiner Gattin erstmals seit 40 Jahren wieder in sein provinziell gelegenes Heimatdörfchen zurückkehrt. Die einstige Siedlung hat sich dabei längst in eine ansehnliche, geschäftstüchtige Kleinstadt gewandelt. Alle Spuren von Tomás' Jugend scheinen beseitigt, mit Ausnahme jenes kleinen, einstmals auf einem Hügel vor dem Dorf gelegenen Häuschens, das nun von Neubauten zwar umringt ist, aber als Ruine seiner selbst der Modernisierung nach wie vor trutzt. Dies Häuschen ist das eigentliche Ziel der melancholischen Heimkehr des Hinterbliebenen: In eliptischen Rückblenden erfahren wir, dass hier zu Zeiten seiner Jugend eine rätselhafte junge Frau angesiedelt hatte, die unter den erzkatholischen Dorfbewohnern alsbald in den Ruf, eine Hexe zu sein, geriet, und wohl auch deshalb unter der männlichen Dorfjugend rasch zum geheimnisvollen Objekt erotischer Begierde aufstieg.

Bald ergibt sich eine intime Liaison, die den Gefühlshaushalt des jugendlichen Tomás kräftig auf den Kopf stellt und schließlich in ein Eifersuchtsdrama mündet. Im Dorf formiert sich unterdessen unter Federführung der religiösen Mütter ein Mob wider die vorgeblich sich prostituierende und mit dem Teufel im Bunde stehende Knabenverführerin. Auf den Spuren dieser Geschichte leben die Obsessionen des alten Tomás erneut auf - und wieder begegnet er jenem Tarotspiel, mit dem die rätselhafte Frau ihn schon seinerzeit auf weißen Leinentüchern um den Finger gewickelt hatte. "Wir sind verbunden, bis über den Tod hinaus", sagt sie an einer Stelle. In der parallelen Montage kommt es in Vergangenheit und Gegenwart der Geschichte zur Katastrophe ...

Mit ruhiger Hand inszeniert, gelingt Spectre ein hübscher Anschluss an die klassische Schauergeschichte, in der nie (oder zumindest über weite Strecken nicht) ganz ersichtlich wird, ob hier tatsächlich Hexen- und Gespensterwerk vorliegt, oder ob ein von Schuld und Traumata zerfressener Mann nicht anders kann, als immer nur die Rückkehr des Immergleichen als Zuschauer seiner selbst zu inszenieren. Ein in der schauerphantastischen Literatur nicht unbekanntes Topos, das hier sicher nicht meisterlich, aber doch recht souverän in eine gelingende Filmnarration übersetzt wird. Wo sich in der Literatur die Latenz ergibt, dass nämlich hinter die Materialität des Schriftbildes schlechterdings nicht zu schauen ist, sich genau dort aber das eigentliche Szenario abspielt, das in Worten nur andeutungsreich bleibt, um sich in Lesergedanken zu phantasmagorischen Bildern zu verdichten, wagt Spectre ganz ähnliche Manöver und überlässt die Eigentlichkeit des Geschehens weitgehend der Phantasie des Zuschauers, der gleichsam ein Vexierbild vor sich hat: Ist das nun okkult oder pathologisch, was sich vor ihm abspielt? Welchen Status haben die Bilder - und welchen die Nahtstellen zwischen Gegenwärtigkeit und Erinnerungsbild? Es ist die Frage nach der Gattung selbst: Liebes- oder Horrorfilm? Aber war das Melodram nicht schon immer Teil des Horrorfilms?

Dies ist, zugestandenermaßen, alles andere als neu. Spectre ist auch weniger ein toller, eher ein angenehmer, ja geradezu ruhig plätschernder, mit der Subtilität der Andeutung arbeitender Film, der den um die Motivik wissenden Zuschauer gewissermaßen zum Gespräch darüber einlädt; ganz wie eine routiniert abgefasste Geistergeschichte aus alten Büchern sich weniger an die Literaturkritik, sondern an den Genreliebhaber wendet, ist auch Spectre wohl eher für den Liebhaber jener flirrenden Konzeption von Schauer- und Gespenstergeschichten interessant. Die Unaufgeregtheit, mit der der Film zu Werke geht, macht ihn darüber hinaus sympathisch; und wenn sich am Ende schließlich noch ein kleines Gimmick einfügt, das schockartig an die Festen des Alltagsgefüges rüttelt - und welche Funktion hätte die klassische Schauergeschichte schließlich zuallererst sonst? -, ohne sich dabei in schwerfällig artikulierte Erklärungsmuster zu verzetteln, also eben gerade das Offene sucht, für das man die Ästhetik des Grusels so schätzen kann, dann kann man, als Freund solcher kleiner Mären und zumal im Herbst, eigentlich schon gar nicht mehr anders, als diesen auf allen Ebenen sehr soliden Film zu mögen.

imdb

"Películas para no dormir", verspricht's der Titeleinschub dieses Films im Original nicht wenig bescheiden. Spectre, wie der Film im Deutschen heißt, ist eine Episode einer kleinen, hierzulande auf DVD von e-m-s vertriebenen "Horror Anthology", einer in Spanien allerdings für das Fernsehen produzierten Filmreihe, die einen also um den Schlaf zu bringen verspricht. Dies ist sicher, zumindest im vorliegenden Fall (die benachbarten Beiträge kenne ich nicht), nicht bloß eine Spur zu hoch gegriffen; doch gehört Pauken bekanntlich zum Geschäft des Horror-, bzw. hier eher Gruselfilms, und man ist in dieser Hinsicht von taglines und Werbesprüchen weißgott schlimmeres gewohnt ("Du bist tot, bevor Du stirbst" habe ich letztens irgendwo gelesen, was, außer "Ja, genau", soll man da noch denken ...). Aufmerken lässt allerdings, dass hier Mateo Gil als Regisseur verantwortlich zeichnete, der zuvor vor allem als Co-Autor der Drehbücher der beiden nicht eben schlechten Filme Tesis und Abre los Ojos von Alejandro Amenábar aufgefallen war. Zwar ist die TV-Herkunft dem Film deutlich anzumerken; doch lässt sich eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit dem Material nicht absprechen. Das Rad wird auch hier gewiss nicht neu erfunden, doch ist Spectre eine durchaus solide, kleine Schauergeschichte geworden, der man so auch in einer Gespensteranthologie des 19. Jahrhunderts begegnen könnte (ein Umfeld, in dem es ja auch weniger um Grandezza des Autors, sondern eher um den wohlig bewerkstelligten Effekt auf knapp bemessenem Raum geht) - von daher passt die Einsortierung des deutschen Verleihs in eine "Anthologie" ganz gut.

Spectre handelt von Tomás, einem spanischen Schriftsteller mittleren Alters, der nach dem Selbstmord seiner Gattin erstmals seit 40 Jahren wieder in sein provinziell gelegenes Heimatdörfchen zurückkehrt. Die einstige Siedlung hat sich dabei längst in eine ansehnliche, geschäftstüchtige Kleinstadt gewandelt. Alle Spuren von Tomás' Jugend scheinen beseitigt, mit Ausnahme jenes kleinen, einstmals auf einem Hügel vor dem Dorf gelegenen Häuschens, das nun von Neubauten zwar umringt ist, aber als Ruine seiner selbst der Modernisierung nach wie vor trutzt. Dies Häuschen ist das eigentliche Ziel der melancholischen Heimkehr des Hinterbliebenen: In eliptischen Rückblenden erfahren wir, dass hier zu Zeiten seiner Jugend eine rätselhafte junge Frau angesiedelt hatte, die unter den erzkatholischen Dorfbewohnern alsbald in den Ruf, eine Hexe zu sein, geriet, und wohl auch deshalb unter der männlichen Dorfjugend rasch zum geheimnisvollen Objekt erotischer Begierde aufstieg.

Bald ergibt sich eine intime Liaison, die den Gefühlshaushalt des jugendlichen Tomás kräftig auf den Kopf stellt und schließlich in ein Eifersuchtsdrama mündet. Im Dorf formiert sich unterdessen unter Federführung der religiösen Mütter ein Mob wider die vorgeblich sich prostituierende und mit dem Teufel im Bunde stehende Knabenverführerin. Auf den Spuren dieser Geschichte leben die Obsessionen des alten Tomás erneut auf - und wieder begegnet er jenem Tarotspiel, mit dem die rätselhafte Frau ihn schon seinerzeit auf weißen Leinentüchern um den Finger gewickelt hatte. "Wir sind verbunden, bis über den Tod hinaus", sagt sie an einer Stelle. In der parallelen Montage kommt es in Vergangenheit und Gegenwart der Geschichte zur Katastrophe ...

Mit ruhiger Hand inszeniert, gelingt Spectre ein hübscher Anschluss an die klassische Schauergeschichte, in der nie (oder zumindest über weite Strecken nicht) ganz ersichtlich wird, ob hier tatsächlich Hexen- und Gespensterwerk vorliegt, oder ob ein von Schuld und Traumata zerfressener Mann nicht anders kann, als immer nur die Rückkehr des Immergleichen als Zuschauer seiner selbst zu inszenieren. Ein in der schauerphantastischen Literatur nicht unbekanntes Topos, das hier sicher nicht meisterlich, aber doch recht souverän in eine gelingende Filmnarration übersetzt wird. Wo sich in der Literatur die Latenz ergibt, dass nämlich hinter die Materialität des Schriftbildes schlechterdings nicht zu schauen ist, sich genau dort aber das eigentliche Szenario abspielt, das in Worten nur andeutungsreich bleibt, um sich in Lesergedanken zu phantasmagorischen Bildern zu verdichten, wagt Spectre ganz ähnliche Manöver und überlässt die Eigentlichkeit des Geschehens weitgehend der Phantasie des Zuschauers, der gleichsam ein Vexierbild vor sich hat: Ist das nun okkult oder pathologisch, was sich vor ihm abspielt? Welchen Status haben die Bilder - und welchen die Nahtstellen zwischen Gegenwärtigkeit und Erinnerungsbild? Es ist die Frage nach der Gattung selbst: Liebes- oder Horrorfilm? Aber war das Melodram nicht schon immer Teil des Horrorfilms?

Dies ist, zugestandenermaßen, alles andere als neu. Spectre ist auch weniger ein toller, eher ein angenehmer, ja geradezu ruhig plätschernder, mit der Subtilität der Andeutung arbeitender Film, der den um die Motivik wissenden Zuschauer gewissermaßen zum Gespräch darüber einlädt; ganz wie eine routiniert abgefasste Geistergeschichte aus alten Büchern sich weniger an die Literaturkritik, sondern an den Genreliebhaber wendet, ist auch Spectre wohl eher für den Liebhaber jener flirrenden Konzeption von Schauer- und Gespenstergeschichten interessant. Die Unaufgeregtheit, mit der der Film zu Werke geht, macht ihn darüber hinaus sympathisch; und wenn sich am Ende schließlich noch ein kleines Gimmick einfügt, das schockartig an die Festen des Alltagsgefüges rüttelt - und welche Funktion hätte die klassische Schauergeschichte schließlich zuallererst sonst? -, ohne sich dabei in schwerfällig artikulierte Erklärungsmuster zu verzetteln, also eben gerade das Offene sucht, für das man die Ästhetik des Grusels so schätzen kann, dann kann man, als Freund solcher kleiner Mären und zumal im Herbst, eigentlich schon gar nicht mehr anders, als diesen auf allen Ebenen sehr soliden Film zu mögen.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch

» ...

Auf der Berlinale hatte mir V wie Vendetta nicht wirklich gefallen, aus Gründen, zu denen ich auch jetzt noch stehe. Was sich aber nach erneuter Sichtung - und die zumal nur vermittels eines kleinen Fernsehgeräts - zeigt, ist, dass der Film abseits eines großen Kinosaals weit besser funktioniert. Als Produktion für den Videomarkt wäre der Film gut zu haben, wenn man ihn hier nun als das Pendant zum eine Spur zu schlecht geratenen Groschenroman begreift, der als Lückenfüller seine Funktion aber erfüllt, für zerstreutes Zusehen eben hinreicht und in den man sich in den passabelsten Momenten zumindest mit etwas Eigenleistung hineinfreuen kann, der qualitativen Mängel dabei voll bewusst. Das klingt jetzt vielleicht herablassender als es gemeint ist, zumal, wenn man die Begriffe als bildungsbürgerliche Kategorien fasste; ich wäre aber jederzeit bereit, auch der nur passablen Trivialität ihre legitime Rolle zuzugestehen und diese zu verteidigen, solange sie sich als solche eben auch begreift und sich entsprechend, dem Rahmen gemäß, verhält. [etwas ganz anderes wiederum ist freilich die fast schon ballistische Dynamik des rundheraus wahnwitzigen Schundprodukts, das weder Gesetz noch Moral kennt und darin seine ganze Größe entfaltet]

Deswegen sind die Schwächen des Films nicht aus der Welt, auch das Bedauern der ungenutzten Möglichkeiten der Vorlage ist nicht gemindert. Aber man ist doch eher bereit, sie dem Film nachzusehen, wenn er einem nicht von der großen Leinwand auf den Schoß fällt und sich dann nicht recht Erkenntnis einstellt, was man denn nun damit anfangen solle. Im weiten Feld der direct to video-Produktionen wäre Vendetta sicher ein Ereignis gewesen, wenngleich auch nicht der geeigneteste Kronzeuge für eine Apologetik dieses Segments. Aber der Rahmen wirkt eben immer und unbedingt auf das Gezeigte ein; ein Film für einen A-Festival-Wettbewerb - und wenn es sich um den der Berlinale handelt - ist er nicht (und, eben, auch kein Blockbuster, der der größtmöglichen Leinwand bedürfte).

Deswegen sind die Schwächen des Films nicht aus der Welt, auch das Bedauern der ungenutzten Möglichkeiten der Vorlage ist nicht gemindert. Aber man ist doch eher bereit, sie dem Film nachzusehen, wenn er einem nicht von der großen Leinwand auf den Schoß fällt und sich dann nicht recht Erkenntnis einstellt, was man denn nun damit anfangen solle. Im weiten Feld der direct to video-Produktionen wäre Vendetta sicher ein Ereignis gewesen, wenngleich auch nicht der geeigneteste Kronzeuge für eine Apologetik dieses Segments. Aber der Rahmen wirkt eben immer und unbedingt auf das Gezeigte ein; ein Film für einen A-Festival-Wettbewerb - und wenn es sich um den der Berlinale handelt - ist er nicht (und, eben, auch kein Blockbuster, der der größtmöglichen Leinwand bedürfte).

° ° °

Thema: Filmtagebuch

10.Oktober 2006, Heimkino.

(Warnung: Spoiler ahead)

Zu Beginn wird Cable Hogue ohne Wasser in die Wüste ausgesetzt und seinem, scheint's, eindeutigen Schicksal überlassen. Natürlich aber ist der alte Kämpe zäh wie Leder, überlebt vier Tage ohne Wasserzufuhr und stößt gerade im Moment der endgültigen Selbstaufgabe auf ein Wasserloch, ausgerechnet nahe einer Kutschenstrecke, das ihm fortan das Auskommen sichern wird. Natürlich sinnt Hogue auf Rache, doch ist diese - da trifft der deutsche Verleihtitel ausnahmsweise mal genau den Punkt - dem Beschluss des Films vorbehalten. Und weil dieser Film einer voller Überraschungen ist, voller seltsam schillernder, wie merkwürdiger Momente, wird auch die Rache nicht so vonstatten gehen, wie man das von einem Rachefilm gewohnt ist...

Produced & Directed by Sam Peckinpah, das steht im Vorspann. Und das alleine schon lässt aufmerken; wie kaum ein zweiter auteur in Hollywood war Peckinpah ein von Produzentenhand gegängelter, dessen Kinovision stetig unterminiert und sabotiert wurde. Kaum einer seiner Filme ist deshalb wirklich so, wie er sich das gewünscht hatte. Alleine schon das Ausmaß der Rekonstruktionsversuche in den letzten Jahren spricht Bände; kaum ein Beitrag seiner Filmografie, der nun, im Zeitalter der DVD und des cinephilen Respekts vor einem großen Meister, nicht in einer Fassung auf den Markt käme, die bemüht ist, eine künstlerische Integrität wieder herzustellen. Dass dies meist nur annäherungsweise, ja wenn überhaupt, gelingt, ist dabei ein trauriges Indiz für die Gewalt, die Peckinpahs Filmen angetan wurde. Man schaue sich alleine Major Dundee an, diesen selbst noch in der aktuellen Fassung nur als Ruine erkennbaren Film, dessen eigentliche künstlerische Intention unter den Fragment bleibenden Sequenzen lediglich hindurch schimmert.

Cable Hogue also ist von vorneherein anders. Voller Überraschungen, eigenartig, merkwürdig, hie und da brillant, nicht selten von einem deliranten Humor durchzogen, dann wieder tieftraurig, ruppig, nicht zuletzt zärtlich und von eigentümlicher Leichtigkeit im Umgang mit dem Material. Peckinpah, so wirkt der Film jedenfalls, konnte hier erstmals walten, wie er wollte. Möglicherweise ist er deshalb Peckinpahs experimentellster, sicher aber schwierigster Film; man muss sich darauf einlassen können, in seinen Erwartungshaltungen und Schablonen ständig vor den Kopf gestoßen zu werden. Das storytelling ist auf eine Weise den Genremustern des Westerns enthoben, dass man sich überhaupt erstmal neu justieren muss; Schnitt und Kamera hingegen scheinen ihrerseits von Konventionen Abschied genommen zu haben und überraschen stets aufs Neue mit unerwarteten Experimenten. Man muss das wirklich selbst gesehen haben, um es zu glauben.

Seltsame, historische Bündnisse ergeben sich. Der burleske Tonfall erinnert, so scheint es wenigstens, nicht von ungefähr zuweilen an das früheste Kino. Der Film ist ja selbst ungefähr zur selben Zeit situiert, spielt jedenfalls im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. An einer Stelle ertönt sogar Musik, wie man sie sich in einem Nickelodeon dieser Tage gut vorstellen kann. Peckinpah selbst experimentiert mit den haptischen Möglichkeiten von Filmmaterial: Er beschleunigt - und lässt seine Figuren dadurch komische Veitstänze bis hin zum Slapstick aufführen - , schneidet quer, wo er nur kann. Es ergibt sich eine eigentümliche Form von Dynamikerfahrung, die charakteristisch für die Zeit des Aufbruchs des Kinos sein mag; zugleich beisst sich diese mit der Weite und Gelassenheit der erhabenen Wüstenaufnahmen, wie sie für den Western so konstitutiv sind. Ein Widerstreit der Seherfahrungen, der seinen guten Grund hat: Ballad of Cable Hogue handelt ja genau von jenen irritierenden Umschwungmomenten, in denen sich Tradition, Geschichte und Technik ineinander schieben und neue Weichenstellungen ergeben. Am Ende nämlich bricht schließlich das Automobil in diese Zeitblase, die Hogues Wasser-Wüstenstation darstellt, in dieses letzte Refugium des Westerns und des Wilden Westens ein: Was sich mittels der Manipulation des Filmmaterials auf Bildebene bereits ankündigte - Beschleunigung, Mechanisierung, Geschwindigkeitsdynamik -, tritt nun ganz narrativ-immanent in den Film: Die moderne Technologie, die Spitzenphänomene der Industrialisierung. Die beiden prominentesten Kinder des ausgehenden 19. Jahrhunderts - Automobil und Kino - geben sich bei Peckinpah im Wilden Westen die Hand und beenden diesen gleichsam [dass der klassische Westen im Kino eine beinahe nahtlose Verlängerung erfuhr, ist ja nun auch mehr als bloß eine historisch amüsante Fußnote]. Und was Wüste und Dörre anfangs nicht hinbekamen, schafft ein Auto glatt im Nu: Der alternde Held wird überrollt und verlässt eine Zeit, in der er ohnehin keinen Platz mehr hat, aber immerhin noch mit gelassenem Alterswitz.

Zwei Jahre zuvor verabschiedete sich der große, epische Western in Sergio Leones Once Upon a Time in the West mit opernhafter Geste von sich selbst; hier nun wird der Wilde Westen rückblickend zu Grabe getragen. Es mag kein Zufall sein, dass Peckinpah hierfür Leichtigkeit und Beiläufigkeit zur Methode erhoben hat; so unpathetisch, so väterlich gelassen wie hier ist noch kein Westerner aus einem Film geschieden. Und in beiden Filmen ist es - Zufall? - der Schauspieler Jason Robards, dessen Figuren am Ende mehr oder weniger kläglich zu sterben haben. Doch der Tonfall ist je verschieden: Bei Once Upon a time... ist es ein erbärmliches Verrecken im Staub, Cheyennes Umkippen auf den Boden nurmehr ein Akzent im Soundtrack von Morricone, der an dieser Stelle eine Kunstpause einlegt; wie ungleich anders doch Robards' Tod als Cable Hogue. Ein nachgeschobener Abschied - vom Westen, vom Western -, ohnehin schon alles post-mortem.

imdb ~ peckinpah im blog ~ mehr western

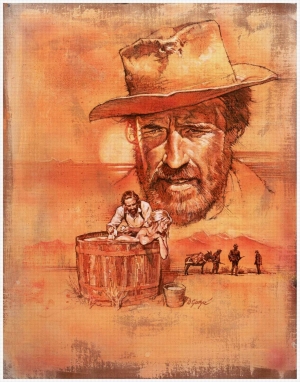

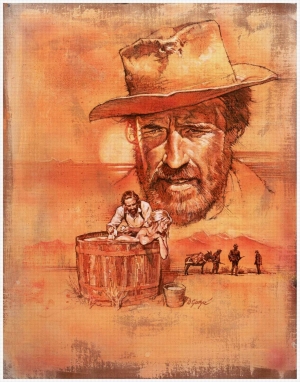

C.D. Friedrich im Western: Melancholischer Blick zurück.

(Warnung: Spoiler ahead)

Zu Beginn wird Cable Hogue ohne Wasser in die Wüste ausgesetzt und seinem, scheint's, eindeutigen Schicksal überlassen. Natürlich aber ist der alte Kämpe zäh wie Leder, überlebt vier Tage ohne Wasserzufuhr und stößt gerade im Moment der endgültigen Selbstaufgabe auf ein Wasserloch, ausgerechnet nahe einer Kutschenstrecke, das ihm fortan das Auskommen sichern wird. Natürlich sinnt Hogue auf Rache, doch ist diese - da trifft der deutsche Verleihtitel ausnahmsweise mal genau den Punkt - dem Beschluss des Films vorbehalten. Und weil dieser Film einer voller Überraschungen ist, voller seltsam schillernder, wie merkwürdiger Momente, wird auch die Rache nicht so vonstatten gehen, wie man das von einem Rachefilm gewohnt ist...

Produced & Directed by Sam Peckinpah, das steht im Vorspann. Und das alleine schon lässt aufmerken; wie kaum ein zweiter auteur in Hollywood war Peckinpah ein von Produzentenhand gegängelter, dessen Kinovision stetig unterminiert und sabotiert wurde. Kaum einer seiner Filme ist deshalb wirklich so, wie er sich das gewünscht hatte. Alleine schon das Ausmaß der Rekonstruktionsversuche in den letzten Jahren spricht Bände; kaum ein Beitrag seiner Filmografie, der nun, im Zeitalter der DVD und des cinephilen Respekts vor einem großen Meister, nicht in einer Fassung auf den Markt käme, die bemüht ist, eine künstlerische Integrität wieder herzustellen. Dass dies meist nur annäherungsweise, ja wenn überhaupt, gelingt, ist dabei ein trauriges Indiz für die Gewalt, die Peckinpahs Filmen angetan wurde. Man schaue sich alleine Major Dundee an, diesen selbst noch in der aktuellen Fassung nur als Ruine erkennbaren Film, dessen eigentliche künstlerische Intention unter den Fragment bleibenden Sequenzen lediglich hindurch schimmert.

Cable Hogue also ist von vorneherein anders. Voller Überraschungen, eigenartig, merkwürdig, hie und da brillant, nicht selten von einem deliranten Humor durchzogen, dann wieder tieftraurig, ruppig, nicht zuletzt zärtlich und von eigentümlicher Leichtigkeit im Umgang mit dem Material. Peckinpah, so wirkt der Film jedenfalls, konnte hier erstmals walten, wie er wollte. Möglicherweise ist er deshalb Peckinpahs experimentellster, sicher aber schwierigster Film; man muss sich darauf einlassen können, in seinen Erwartungshaltungen und Schablonen ständig vor den Kopf gestoßen zu werden. Das storytelling ist auf eine Weise den Genremustern des Westerns enthoben, dass man sich überhaupt erstmal neu justieren muss; Schnitt und Kamera hingegen scheinen ihrerseits von Konventionen Abschied genommen zu haben und überraschen stets aufs Neue mit unerwarteten Experimenten. Man muss das wirklich selbst gesehen haben, um es zu glauben.

Seltsame, historische Bündnisse ergeben sich. Der burleske Tonfall erinnert, so scheint es wenigstens, nicht von ungefähr zuweilen an das früheste Kino. Der Film ist ja selbst ungefähr zur selben Zeit situiert, spielt jedenfalls im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. An einer Stelle ertönt sogar Musik, wie man sie sich in einem Nickelodeon dieser Tage gut vorstellen kann. Peckinpah selbst experimentiert mit den haptischen Möglichkeiten von Filmmaterial: Er beschleunigt - und lässt seine Figuren dadurch komische Veitstänze bis hin zum Slapstick aufführen - , schneidet quer, wo er nur kann. Es ergibt sich eine eigentümliche Form von Dynamikerfahrung, die charakteristisch für die Zeit des Aufbruchs des Kinos sein mag; zugleich beisst sich diese mit der Weite und Gelassenheit der erhabenen Wüstenaufnahmen, wie sie für den Western so konstitutiv sind. Ein Widerstreit der Seherfahrungen, der seinen guten Grund hat: Ballad of Cable Hogue handelt ja genau von jenen irritierenden Umschwungmomenten, in denen sich Tradition, Geschichte und Technik ineinander schieben und neue Weichenstellungen ergeben. Am Ende nämlich bricht schließlich das Automobil in diese Zeitblase, die Hogues Wasser-Wüstenstation darstellt, in dieses letzte Refugium des Westerns und des Wilden Westens ein: Was sich mittels der Manipulation des Filmmaterials auf Bildebene bereits ankündigte - Beschleunigung, Mechanisierung, Geschwindigkeitsdynamik -, tritt nun ganz narrativ-immanent in den Film: Die moderne Technologie, die Spitzenphänomene der Industrialisierung. Die beiden prominentesten Kinder des ausgehenden 19. Jahrhunderts - Automobil und Kino - geben sich bei Peckinpah im Wilden Westen die Hand und beenden diesen gleichsam [dass der klassische Westen im Kino eine beinahe nahtlose Verlängerung erfuhr, ist ja nun auch mehr als bloß eine historisch amüsante Fußnote]. Und was Wüste und Dörre anfangs nicht hinbekamen, schafft ein Auto glatt im Nu: Der alternde Held wird überrollt und verlässt eine Zeit, in der er ohnehin keinen Platz mehr hat, aber immerhin noch mit gelassenem Alterswitz.

Zwei Jahre zuvor verabschiedete sich der große, epische Western in Sergio Leones Once Upon a Time in the West mit opernhafter Geste von sich selbst; hier nun wird der Wilde Westen rückblickend zu Grabe getragen. Es mag kein Zufall sein, dass Peckinpah hierfür Leichtigkeit und Beiläufigkeit zur Methode erhoben hat; so unpathetisch, so väterlich gelassen wie hier ist noch kein Westerner aus einem Film geschieden. Und in beiden Filmen ist es - Zufall? - der Schauspieler Jason Robards, dessen Figuren am Ende mehr oder weniger kläglich zu sterben haben. Doch der Tonfall ist je verschieden: Bei Once Upon a time... ist es ein erbärmliches Verrecken im Staub, Cheyennes Umkippen auf den Boden nurmehr ein Akzent im Soundtrack von Morricone, der an dieser Stelle eine Kunstpause einlegt; wie ungleich anders doch Robards' Tod als Cable Hogue. Ein nachgeschobener Abschied - vom Westen, vom Western -, ohnehin schon alles post-mortem.

imdb ~ peckinpah im blog ~ mehr western

C.D. Friedrich im Western: Melancholischer Blick zurück.

° ° °

Thema: Filmtagebuch

[zum Inhalt]

Seven Swords ist dringend als Abgrenzungsversuch zu verstehen, das formuliert sich im Bildverständnis. Der Film beginnt mit der Großaufnahme eines Schafs, vollendete rustikale Banalität. Im international jüngst kassen- und kunstverdachtsträchtig gewordenen Genre des wuxia pian verbietet sich ein solcher Beginn; gesucht wird dort derzeit die große Geste, das überbordende Bild, in Zeitlupe geronnene Melancholie und flattertuchumschmeichelter Farbenrausch. Seven Swords zeigt sich hingegen erdig und braun, sucht zwar zuweilen auch das Panorama zerklüfteter Berglandschaften, schiebt aber immer wieder das Detail dazwischen, wo der Dreck an Händen und in Gesichtern vom ländlich-chinesischen Leben im 17. Jahrhundert herrührt. Regisseur Tsui Hark ist als Meister des Bewegungsfilms bekannt, der seine Kamera mit ungeheurer Artistik in das dynamische Geschehen eindringen lässt und in der Montage schließlich wahre Wunder geschehen lässt; dies ist zu scheiden vom rein seines Inhalts wegen zu bestaunenden Gesamtbild, das im wuxia pian zuletzt fetischisiert wurde.

Am augenfälligsten ist Tsui Harks unbedingter Distinktionsversuch in den wenigen Momenten, in denen er Zeitlupe verwendet: Während hier andere Beiträge zum Genre die frames per seconds in Höhen treiben, wo sich noch jedes Detail im Bewegungsablauf, jede Tuchwallung und jede Geste zum Ausdruck des erhaben Entrückten aufschwingt, scheint Tsui Hark bewusst eine niedrigere Anzahl verwendet zu haben: Das Zeitlupenbild weist Bewegungsschlieren auf, Verschwommenheiten. Bezeichnend für einen Film, der, wie zuletzt kaum ein anderer im Actionkino, wieder (wenn auch nicht vollends konsequent) auf Indexikalität setzt, auf die Verbindlichkeit der profilmischen Gegebenheit. Dies übersetzt sich zugleich in Tsui Harks Verständnis von Gewalt im Film: Hier fliegen abgeschlagene Arme und Beine, das Blut aus gewaltsam geöffneten Kehlen ist dunkel und gritty. Bei Hark schmerzt es wieder (oder, anders ausgedrückt, in einem Werk, das wie kaum ein anderes auf allen Ebenen von der konkreten Physis von Körperlichkeit fasziniert ist, schmerzt es noch immer), wo andere, kunstbeflissenere Beiträge einem was von der vermeintlichen Schönheit gewalttätigen Sterbens für Ideologien erzählen wollen. Zwar ist auch Seven Swords nicht völlig frei von Spiritualität; schon die Verortung im chinesischen Epos gebietet dies. Doch spirituell aufgeladene, letzten Endes nur staatstragende Ideologie ist Tsui Harks Sache nicht. Es tut gut zu sehen, dass einer der einstigen jungen Wilden des Hongkong-Kinos, der für Kompromislosigkeit und Obsession bekannt und berühmt ist, sich auch unter groß-budgetierten Bedingungen treu zu bleiben weiß.

Freilich, nicht alles ist gelungen, schon aus Autorenperspektive nicht. Man kann bemängeln, dass bei Tsui Hark die Action früher markanter, faszinierender, von einer megalomanen Obsession gezeichnet war (in Time and Tide beispielsweise, der an Grenzen des Filmemachens rührte, die selbst noch der rabauzigste US-Blockbusterfilm nicht mal ins Gesichtsfeld kriegt ), die sich in Seven Swords nur schwerlich ausmachen lässt. Sicher, Blade, Tsui Harks düsteres, höchst schwules bis schwüles Remake vom One-Armed Swordsman, war dunkler, rauher, drastischer, von der auf Mägen schlagenden Härte seines frühsten Werkes mal ganz zu schweigen. Auch vom schier deliranten, darin aber zuckercharmanten und schlichtweg großartigen Peking Opera Blues, den man gesehen haben muss, um ihn als Filmwunder glauben zu können, bleibt Tsui Hark im Jahr 2005 weit entfernt. Warum das in Seven Swords erzählte Epos so zerhäckselt vermittelt werden muss, ist nicht recht einzusehen (aber vielleicht auch hier: Die Dissidenz im Herzen der Bestie); doch als Statement, als Selbstverortung, als Politik im chinesischen Film, vor der Kulisse des Genres, in dem Seven Swords situiert ist, als eine solche Geste also ist Tsui Harks Beitrag ein wichtiger.

imdb ~ offizielle Website ~ related: tsui hark ~ wuxia pian ~ hongkong

Zum Inhalt:

China im 17. Jahrhundert: Die Mandschu erobern das Großreich und begründen die Ching-Dynastie. Überall kommt es zu Aufständen, deshalb verbieten die neuen Machthaber Studium und Ausübung der traditionellen Kampfkünste. Mit grausamer Härte setzt ein sadistischer General die neuen Gesetze um. Seine Söldner - unter ihnen eine besonders blutrüstige Kriegerin - töten jeden, der auch nur im Entferntesten etwas mit den Kampfkünsten zu tun haben könnte. Für jeden Toten - ja selbst für Kinder und Greise - kassieren sie ein Kopfgeld. Als die Blutspur schließlich auch den letzten Zufluchtsort der Kampfkunsttradition, ein abgelegenes Dorf, zu erreichen droht, rüstet sich ein ehemaliger Offizier zum Widerstand. Am Himmelsberg versammelt er sechs virtuose Schwertkämpfer - darunter die schöne Wu Yuanyin - um sich, um den Unterdrückern die Stirn zu bieten. Von nun an sind sie "Die sieben Schwerter". Mutig stemmen sie sich gegen den Feind, der immer näher rückt. Dabei ahnen sich nicht, dass ein Spion in ihrer Mitte Sabotage betreibt, und dass ein Liebesdreieck Chaos stiften wird, wenn der Kampf um Leben und Tod in seine entscheidende Phase tritt... (Quelle: Universum Film)

[zurück]

° ° °

Thema: Filmtagebuch

[zum Inhalt]

Syriana ist vielleicht das bezeichnendste Symptom für ein orientierungslos gewordenes Politkino, dessen nur über eine Form von künstlichem Hokuspokus ausgestelle Komplexität (die keine aus dem Stoff - Weltwirtschaft meets Einzelinteresse, dies im globalen betrachtet - entwickelte, sondern eine selbst erdachte ist) nur sich selbst zum Thema hat. Kameraarbeit und Montage, ja überhaupt das storytelling, zeigen sich mühfertig, das Geschehen sich verzetteln zu lassen, für Desorientierung zu sorgen. Was nach auteurship aussehen soll, ist hingegen plump und gerade eben nicht aus einem künstlerischen Prozess der Reflexion heraus entstanden. Als Offenbarungeid ist jene Szene anzusehen, in der ein persischer Vater mit seinem Sohn von dem Gelände der Öl-Raffinerie zieht, nachdem beide nach einer Konzernfusion dort nicht mehr arbeiten dürfen: Früher, so sagt der Vater, habe er am Horizont schneebedeckte Berge sehen können, kaum eine Sekunde später schneidet die Perspektive um, von einer an den Personen nahen Einstellung hin zu einer Totalen, in der sich, als Ersatz für die angesprochenen Berge, nur mehr Industriegebäude am Horizont zur Kulisse auftürmen, vor der Vater und Sohn sich bewegen. Es liegt soviel Naheliegendes in diesem Bild, viel zu viel Naheliegendes und also nichts weiter als den eigentlich gebotenen analytischen Blick verstellende Folklore. Und Syriana ist reich gefüllt mit solchen Zumutungen.

Syriana ist vielleicht das bezeichnendste Symptom für ein orientierungslos gewordenes Politkino, dessen nur über eine Form von künstlichem Hokuspokus ausgestelle Komplexität (die keine aus dem Stoff - Weltwirtschaft meets Einzelinteresse, dies im globalen betrachtet - entwickelte, sondern eine selbst erdachte ist) nur sich selbst zum Thema hat. Kameraarbeit und Montage, ja überhaupt das storytelling, zeigen sich mühfertig, das Geschehen sich verzetteln zu lassen, für Desorientierung zu sorgen. Was nach auteurship aussehen soll, ist hingegen plump und gerade eben nicht aus einem künstlerischen Prozess der Reflexion heraus entstanden. Als Offenbarungeid ist jene Szene anzusehen, in der ein persischer Vater mit seinem Sohn von dem Gelände der Öl-Raffinerie zieht, nachdem beide nach einer Konzernfusion dort nicht mehr arbeiten dürfen: Früher, so sagt der Vater, habe er am Horizont schneebedeckte Berge sehen können, kaum eine Sekunde später schneidet die Perspektive um, von einer an den Personen nahen Einstellung hin zu einer Totalen, in der sich, als Ersatz für die angesprochenen Berge, nur mehr Industriegebäude am Horizont zur Kulisse auftürmen, vor der Vater und Sohn sich bewegen. Es liegt soviel Naheliegendes in diesem Bild, viel zu viel Naheliegendes und also nichts weiter als den eigentlich gebotenen analytischen Blick verstellende Folklore. Und Syriana ist reich gefüllt mit solchen Zumutungen.

Und dies gerade ist eben auch das unbedingt kritisierenswerte an Syriana: Er ist Politfilmfolklore, die Strukturen aufzudecken meint und doch nichts mehr tut als genau diese zu verdecken. In diesem Paradox aus Entkleiden und Verdecken steht Syriana in der Tradition einer Form von Kritik, die sich selbst für Aufklärung hält und dabei nur das Ihrige zur Verschleierung beiträgt. In diesem Film liegt strukturelle Falschheit, die sich in der Form widerspiegelt; deshalb ein unangenehmes Filmerleben.

imdb ~ angelaufen.de ~ filmz.de ~ mrqe

Syriana ist vielleicht das bezeichnendste Symptom für ein orientierungslos gewordenes Politkino, dessen nur über eine Form von künstlichem Hokuspokus ausgestelle Komplexität (die keine aus dem Stoff - Weltwirtschaft meets Einzelinteresse, dies im globalen betrachtet - entwickelte, sondern eine selbst erdachte ist) nur sich selbst zum Thema hat. Kameraarbeit und Montage, ja überhaupt das storytelling, zeigen sich mühfertig, das Geschehen sich verzetteln zu lassen, für Desorientierung zu sorgen. Was nach auteurship aussehen soll, ist hingegen plump und gerade eben nicht aus einem künstlerischen Prozess der Reflexion heraus entstanden. Als Offenbarungeid ist jene Szene anzusehen, in der ein persischer Vater mit seinem Sohn von dem Gelände der Öl-Raffinerie zieht, nachdem beide nach einer Konzernfusion dort nicht mehr arbeiten dürfen: Früher, so sagt der Vater, habe er am Horizont schneebedeckte Berge sehen können, kaum eine Sekunde später schneidet die Perspektive um, von einer an den Personen nahen Einstellung hin zu einer Totalen, in der sich, als Ersatz für die angesprochenen Berge, nur mehr Industriegebäude am Horizont zur Kulisse auftürmen, vor der Vater und Sohn sich bewegen. Es liegt soviel Naheliegendes in diesem Bild, viel zu viel Naheliegendes und also nichts weiter als den eigentlich gebotenen analytischen Blick verstellende Folklore. Und Syriana ist reich gefüllt mit solchen Zumutungen.

Syriana ist vielleicht das bezeichnendste Symptom für ein orientierungslos gewordenes Politkino, dessen nur über eine Form von künstlichem Hokuspokus ausgestelle Komplexität (die keine aus dem Stoff - Weltwirtschaft meets Einzelinteresse, dies im globalen betrachtet - entwickelte, sondern eine selbst erdachte ist) nur sich selbst zum Thema hat. Kameraarbeit und Montage, ja überhaupt das storytelling, zeigen sich mühfertig, das Geschehen sich verzetteln zu lassen, für Desorientierung zu sorgen. Was nach auteurship aussehen soll, ist hingegen plump und gerade eben nicht aus einem künstlerischen Prozess der Reflexion heraus entstanden. Als Offenbarungeid ist jene Szene anzusehen, in der ein persischer Vater mit seinem Sohn von dem Gelände der Öl-Raffinerie zieht, nachdem beide nach einer Konzernfusion dort nicht mehr arbeiten dürfen: Früher, so sagt der Vater, habe er am Horizont schneebedeckte Berge sehen können, kaum eine Sekunde später schneidet die Perspektive um, von einer an den Personen nahen Einstellung hin zu einer Totalen, in der sich, als Ersatz für die angesprochenen Berge, nur mehr Industriegebäude am Horizont zur Kulisse auftürmen, vor der Vater und Sohn sich bewegen. Es liegt soviel Naheliegendes in diesem Bild, viel zu viel Naheliegendes und also nichts weiter als den eigentlich gebotenen analytischen Blick verstellende Folklore. Und Syriana ist reich gefüllt mit solchen Zumutungen.Und dies gerade ist eben auch das unbedingt kritisierenswerte an Syriana: Er ist Politfilmfolklore, die Strukturen aufzudecken meint und doch nichts mehr tut als genau diese zu verdecken. In diesem Paradox aus Entkleiden und Verdecken steht Syriana in der Tradition einer Form von Kritik, die sich selbst für Aufklärung hält und dabei nur das Ihrige zur Verschleierung beiträgt. In diesem Film liegt strukturelle Falschheit, die sich in der Form widerspiegelt; deshalb ein unangenehmes Filmerleben.

imdb ~ angelaufen.de ~ filmz.de ~ mrqe

° ° °

Thema: Filmtagebuch

Handwerk ist der Begriff, mit dem man dem klassischen italienischen Genrekino am ehesten begegnen kann. Keine künstlerischen Vignetten finden sich hier aufgesetzt, kein Versuch, das Kintopp durch Kunstkolorit auch dem Bildungsbürger zu veradeln. Handwerk, ja, aber in den besten Fällen (es gibt, weiß Gott, hinreichend andere) gediegenes, zumindest aber sattelfestes. Und natürlich ist Damiano Damiani einer, der sich auf sein Handwerk versteht. Später, um '84, würde er mit Allein gegen die Mafia eine ganze, noch von öffentlich-rechtlicher Hand gesamtversorgte Fernsehöffentlichkeit vor den Bildschirm bannen; hier nun, noch 1971, legt er eine Art erste Studie für die spätere Fernseharbeit vor. Sie ist atemberaubend geraten.

Ein junger, vom Glauben an den Rechtsstaat und an die Vernunft der regulierenden Hand des Gesetzgebers durchseelter Staatsanwalt, gespielt vom noch kantigen Franco Nero, findet sich in den Ermittlungen nach einem gescheiterten Anschlag auf einen durchtriebenen und seinerseits mit Vorliebe außerhalb der Legalität operierenden Immobilienhai zusehends in einem Dilemma wieder; es weist sich auch ihm, was der Zuschauer qua Perspektive des Films von Anfang an schon weiß: Dass der Mord von einem Kommissar - mit unglaublicher Ruhe und viel Charme vom US-Amerikaner Martin Balsam gespielt - lanciert war, allein die Motivation steht noch zu ergründen. Diese vermittelt sich im ersten dramaturgischen Höhepunkt des Films, auf einer Anhöhe in der italienischen Provinz, wo der Blick weit ins Land und tief in die Mentalität der Mittelmeergesellschaft reicht. Dort formulieren sich, im Streit, zwei Prinzipien und beziehen gegeneinander Stellung: Der Kommissar ist, verwunderlich genug, der Moral nach Sympathisant der Kommunisten und geiselt in Gesetz gegossenes Unrecht, während es dem Staatsanwalt, der das an sich Gute im Vorhaben des Kommissars wohl erkennt, zuallererst um Aufrechterhaltung von Ordnung und juristischem Prinzip zu tun ist. Eine Ansicht, die freilich ins Wanken gerät, als sich das Ausmaß des Skandals ergibt, der, wie so oft in diesen Tagen im politisch erzürnten Film aus Italien, bis in die obersten Etagen der Gesellschaft reicht, alldieweil der Kommissar sich zusehends zum Äußersten bereit zeigt ...

Sehr zum Gelingen des Films ist Damiano Damiani ein Regisseur einer ruhigen, souveränen Hand. Er weiß wohl, wie die Ebenen der filmischen Formmittel zu nutzen sind, alleine er setzt sie dem jeweiligen Effekt untergeordnet und ohne Heischen ein. Seine Eleganz ist keine der Grandezza, der hohen Kunst; Damiani zaubert eher auf Augenhöhe mit dem Zuschauer. Der Tonfall eines Verhörs etwa wird rückblickend ein anderer, nachdem erst eine abschließende Kamerafahrt kenntlich macht, dass das Verhör unter einem weiteren, kritischen Augenpaar stattfand. Nur ein kleines Beispiel dafür, wie Damiani immer weiß, wie er seine Kamera am besten zum Geschehen ins Verhältnis setzt ohne dabei in Angeberei oder Uninspiriertheit zu verfallen. Weiterhin auch keine Spur vom dramaturgischen Leerlauf, in dem sich auch das kernige italienische Genrekino zuweilen wiederfindet; ganz im Gegenteil, der Film bewegt sich mit anderen, so wundervollen wie vielgelobten Beiträgen wie dem ein Jahr später entstandenen Milano Calibro 9 (Fernando di Leo), Der Berserker (Umberto Lenzi, 1974), Massimo Dallamanos Der Tod trägt schwarzes Leder (ebenfalls '74) oder dem ein Jahr zuvor unter der Regie von Sergio Sollima entstandenen Brutale Stadt mindestens gleichauf und also nicht in allerschlechtester Nachbarschaft - allesamt sind sie Vertreter eines hartgesottenen Handwerkerkinos auf hohem Niveau, das es, auch wenn das altmodisch klingt, heute in dieser Form einfach nicht mehr gibt. Umso erfreulicher, dass das Medium DVD eine neue Generation von Filmfreunden dazu einlädt, solche Preziosen eines einst immerhin den Ton angebenden Entwurfs von Unterhaltungskino in adäquater Editionsqualität erneut zu entdecken.

Und Damiani weiß, wie er seiner Geschichte, die weniger Krimi - schon bald weiß der Zuschauer, wie der Hase läuft und es ergeben sich auch keine Wendungen mehr - als moralisches Drama ist, Damiani also weiß, wie er diese Geschichte - nach einem Furiosum von Beginn, gefolgt von einem Waten im Trüben - schließlich doch auf höchst elegante Weise zum Fingernagelknabberer steigern kann. Über eine Anordnung nämlich, in der unterschiedliche Auffassungen des Guten sich gezwungen sehen, einander zu bekriegen, alldieweil der eigentliche Bösewicht, der mit dem Leben davon gekommene Immobilienhai, im gesellschaftlichen Filz fröhliche Urständ' feiert.

Stets hilfreich zur Seite steht Damiani dabei Riz Ortolani, unter den zahlreichen Komponisten für Filmmusik des italienischen Genrekinos eher kunstfertiger Macher, denn machender Künstler wie beispielsweise Morricone. Wo Morricone sich vor das Bild schiebt, schmiegt sich Ortolani diesem an, grundiert es und geht dramaturgische Symbiosen mit ihm ein; wechselseitig ergibt sich hier eine gelingende Ganzheit, die vor allem in jener Szene auf dem provinziellen Plateau, die bei aller Unversöhnlichkeit ihres Tonfalls noch eine Spur allzu menschlichen Humors kredenzt, ihre besten Ergebnisse zeitigt.

Damianis Film schließt offen, ambivalent, gleichsam düster und mit einem Fragezeichen. Dem Zuschauer sind eigene Schlüsse überlassen. Unverhohlen liegt darin Zorn über die Umstände, eine gewisse Grimmigkeit; darin ähnelt Der Clan... durchaus Töte Amigo, Damianis wohl berühmtestem Beitrag zum Italowestern aus dem Jahr 1966. Doch schwingt sich Der Clan... nicht, wie andere italienische Filme dieser Zeit, zur vor Pathos triefenden Männerfantasie auf; im Gegenteil, Der Clan... bleibt, bei Wahrung aller Implikationen, erstaunlich kühl, in seiner Beobachtungsgeste fast schon analytisch. Die Konfigurationen werden ausgezirkelt, konsequent vor den Augen des Zuschauers, der immer Souverän bleibt (bis eben kurz vor den Moment des eigentlichen Schlusses, der eines Standbilds wegen ausgespart bleibt), abgespult. Ein Film auf der Höhe seiner Zeit, die - ich komme immer wieder drauf - eine der großen filmischen Taten, die sich im Kleinen vollzogen haben, gewesen ist.

Eine qualitativ zwar nicht herausragende, aber rundum annehmbare (und ungeschnittene!) DVD ist bei Koch Media erschienen; Berliner Mitlesende können den Film in der Friedrichshainer Videothek Filmkunst ausleihen, bislang nur als VHS steht der Film auch in der Amerika Gedenkbibliothek bereit (Recherchiermöglichkeit). Und wer irgendwie Zugriff auf die FAZ vom 02.05.2006 hat: Dort schreibt Dominik Graf in grenzenloser Leidenschaft für und über diesen Film, den Text sollte man im Anschluss zur Sichtung lesen, dann steckt die Euphorie noch erst so richtig an.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch

13. September 06 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

[Direktlink zum Film]

Als historisches Ereignis scheint 9/11 hinter wenigen ikonisch verdichteten Bildern gleichsam verschwunden zu sein - die Macht des ewigen Loops. Als eine konkrete, traumatisierende Erfahrung ist 9/11 kaum mehr nachvollziehbar; umso wichtiger sind meiner Meinung nach Aufarbeitungs- und Erinnerungsversuche, die sich gegen das Ikon wenden. Eine Ausstellun wie seinerzeit "This Is New York", die Tausende von Privatfotos versammelte, ist da ein erster Versuch: Vom Panoramablick der (ohnehin warenförmigen) Berichterstattung befreit, weitet sich der Blick aufs Detail, auf das Konkrete und subjektiv Erfahrbare; wenn ein Nachrichtenloop im steten Zermahlen eines Bildes ihm selbst jede Signifikanz raubt (so wie ein auf Tonband gesprochenes "Ich liebe Dich" bei loophafter Wiedergabe zur mechanistischen Performance ohne emotionalen Resonanzraum gerinnt), entsteht durch Hinwendung auf das momenthafte Detail eine neue Konkretizität, die jeden vorschnell, und auch dieser Tage wieder oft geäußerten Zynismus vergessen und sich mithin gerade auch gegen diesen in Stellung bringen lässt.

September 11, 2001: What We Saw mag ähnlich wirken. Es handelt sich um eine Hobbyaufnahme des Ereignisses von zwar nicht unmittelbarer, aber doch hinreichend gegebener Nähe. Die Einstellungen sind oft quälend lange, zumal der Ablauf der Dinge bekannt ist. Im Off hört man Entsetzen; eine Sprache für dieses zu finden ist langfristig Sache der Kunst und also der Geschichtsschreibung überlassen, im Moment aber steht nur die Unfähigkeit zur adäquaten Artikulation des Entsetzens als Zeuge für dessen Ausmaß - oh my god, immer nur dieser eine Ausspruch. Wo jegliche Routine einer Semantik der Ereignisse außer Kraft gesetzt ist, wo Weltverlust herrscht, da verschlägt es die Sprache und das Bild erhebt sich.

Man kennt die Bilder - und kennt sie nicht: Sie sind perspektivisch verschoben und dehnen sich in der Zeit aus, wo sonst nur unter dem Diktat der warenförmigen Nachricht Screenshots und kurze News-Snippets die Konkretizität des Ereignisses zerfasern und leicht einsortierbar machen. Man merkt das erst, wie Erfahrung kaputt gemacht werden kann, wenn man selber minutenlang auf die klaffende Lücke im World Trade Center starrt, wo der Qualm heraussteigt; das zweite Flugzeug naht nicht heran, der Turm stürzt nicht ein. Die News und Headlines werden in fast schon Bazin'schen Einstellungen rückübersetzt in das faktisch sich ereignet Habende, zumindest was die Dauer betrifft.

Erst jetzt, zum fünften Jahrestag von 9/11, wurden diese Aufnahmen in fast uneditierter Form der Öffentlichkeit übergeben. Ich halte diesen Beitrag für wichtiger und wertvoller als alle Wortmeldungen der ewig Nölenden und Berufszyniker und Ideologen, die sich dieser Tage selbstgefällig durch Abgeklärtheit gegenseitig zu übertrumpfen versuchen; allzumal noch schlimmer wenn dies im Namen eines bequemen und nur vermeintlichen Humanismuses geschieht, der Zahlen aufwiegt, miteinander verrechnet und auf anderes verweist, auf was sonst nicht im Traum verwiesen würde. Da werden die Toten aus anderen Gräbern nochmals hervorgezerrt, um andere herunterzuspielen. Ein gewalttätiges Possenspiel.

Als historisches Ereignis scheint 9/11 hinter wenigen ikonisch verdichteten Bildern gleichsam verschwunden zu sein - die Macht des ewigen Loops. Als eine konkrete, traumatisierende Erfahrung ist 9/11 kaum mehr nachvollziehbar; umso wichtiger sind meiner Meinung nach Aufarbeitungs- und Erinnerungsversuche, die sich gegen das Ikon wenden. Eine Ausstellun wie seinerzeit "This Is New York", die Tausende von Privatfotos versammelte, ist da ein erster Versuch: Vom Panoramablick der (ohnehin warenförmigen) Berichterstattung befreit, weitet sich der Blick aufs Detail, auf das Konkrete und subjektiv Erfahrbare; wenn ein Nachrichtenloop im steten Zermahlen eines Bildes ihm selbst jede Signifikanz raubt (so wie ein auf Tonband gesprochenes "Ich liebe Dich" bei loophafter Wiedergabe zur mechanistischen Performance ohne emotionalen Resonanzraum gerinnt), entsteht durch Hinwendung auf das momenthafte Detail eine neue Konkretizität, die jeden vorschnell, und auch dieser Tage wieder oft geäußerten Zynismus vergessen und sich mithin gerade auch gegen diesen in Stellung bringen lässt.

September 11, 2001: What We Saw mag ähnlich wirken. Es handelt sich um eine Hobbyaufnahme des Ereignisses von zwar nicht unmittelbarer, aber doch hinreichend gegebener Nähe. Die Einstellungen sind oft quälend lange, zumal der Ablauf der Dinge bekannt ist. Im Off hört man Entsetzen; eine Sprache für dieses zu finden ist langfristig Sache der Kunst und also der Geschichtsschreibung überlassen, im Moment aber steht nur die Unfähigkeit zur adäquaten Artikulation des Entsetzens als Zeuge für dessen Ausmaß - oh my god, immer nur dieser eine Ausspruch. Wo jegliche Routine einer Semantik der Ereignisse außer Kraft gesetzt ist, wo Weltverlust herrscht, da verschlägt es die Sprache und das Bild erhebt sich.

Man kennt die Bilder - und kennt sie nicht: Sie sind perspektivisch verschoben und dehnen sich in der Zeit aus, wo sonst nur unter dem Diktat der warenförmigen Nachricht Screenshots und kurze News-Snippets die Konkretizität des Ereignisses zerfasern und leicht einsortierbar machen. Man merkt das erst, wie Erfahrung kaputt gemacht werden kann, wenn man selber minutenlang auf die klaffende Lücke im World Trade Center starrt, wo der Qualm heraussteigt; das zweite Flugzeug naht nicht heran, der Turm stürzt nicht ein. Die News und Headlines werden in fast schon Bazin'schen Einstellungen rückübersetzt in das faktisch sich ereignet Habende, zumindest was die Dauer betrifft.

Erst jetzt, zum fünften Jahrestag von 9/11, wurden diese Aufnahmen in fast uneditierter Form der Öffentlichkeit übergeben. Ich halte diesen Beitrag für wichtiger und wertvoller als alle Wortmeldungen der ewig Nölenden und Berufszyniker und Ideologen, die sich dieser Tage selbstgefällig durch Abgeklärtheit gegenseitig zu übertrumpfen versuchen; allzumal noch schlimmer wenn dies im Namen eines bequemen und nur vermeintlichen Humanismuses geschieht, der Zahlen aufwiegt, miteinander verrechnet und auf anderes verweist, auf was sonst nicht im Traum verwiesen würde. Da werden die Toten aus anderen Gräbern nochmals hervorgezerrt, um andere herunterzuspielen. Ein gewalttätiges Possenspiel.

° ° °

Thema: Filmtagebuch

07.08.2006, Kino Intimes; zum Inhalt

Wo soll man nur anfangen? An Luc Bessons Angel-A ist einfach so rundheraus alles schlecht, dass man einen halben Essay verfassen müsste, worauf man ja auch eigentlich keine Lust haben sollte, weil es doch soviel besseres auf der Welt gibt, als einen, ja, in der Tat sogar verachtens-, wenn nicht bekämpfenswerten Film argumentativ niederzuschreiben. Zum Beispiel Junk Food nicht zubereiten, sondern aus der Dose rauslöffeln, was ich gerade nebenbei mache.

Ein Film ist das, der die ganze Verkommenheit, die ganze Schlechtigkeit des derzeitigen, nur von Leuten, die nicht mehr zu erröten verstehen, noch so genannten "Arthouse"-Segments auf den Punkt bringt. Und wenn Luc Besson das im Sinne hatte, nun, dann, aber auch nur dann mag ihm ein Erfolg gelungen sein. Zu fürchten steht jedoch: Dem war nicht so. Besson klaut sich bei Wenders, beim Berlinhimmelfilm, das Schwarzweiß, das dröge Europastadt-Kolorit und den Engel obendrein (wenigstensGustavBruno Ganz muss man nicht ertragen) und haut so richtig derbe Kunsthandwerk-Sauce und noch viel mehr Sentiment drauf, bis es selbst noch dem emotional Beschädigtsten unter den Kulturindustrieopfern sogar noch im Schwarzweißkino nur mehr zu bunt werden kann, gesetzt den Fall, er hat noch Augen im Kopf und daselbst sogar noch Hirn, das noch ein klein wenig Anstand vor sich selbst aufweist und eine Beleidigung seiner selbst noch registriert.

Alles an diesem Film ist falsch. Sogar noch derjenige, der sich vom Kino etwas Märchen, etwas Tagträumerei, ein bisschen Geheimnis, eine Nuance Weltentrücktheit erwartet, wird hier vom Strauchdieb Besson um sein Recht gebracht; auf alles, was genau dies - ein Grundmovens des Kinos immerhin - ermöglichen könnte, wird von Besson gedroschen, als hätte er damit sein Leben zu verteidigen. Als Zuschauer kriegt man obendrein seine Prügel dabei ab und wird mit zwei blauen Augen aus dem Saal entlassen, wo ein ekelerregender Film stattfand, der von Gefühlen zu handeln behauptet und doch nur in deren grellen Überhöhung deren systematische Abtötung im Sinn hat. Besson, heißt es, wollte mit diesem Film endlich einen Status als Autorenfilmer erreichen; sein filmisches Gebälk ist indes nichts anderes als ein fieser Schlagersong aus den fünfziger Jahren, der sich hinter seiner verrutschten Maske (50 Cent im Autorendiscount) jedoch kaum verstecken kann.

imdb ~ angelaufen.de ~ filmz.de ~ mrqe

Wo soll man nur anfangen? An Luc Bessons Angel-A ist einfach so rundheraus alles schlecht, dass man einen halben Essay verfassen müsste, worauf man ja auch eigentlich keine Lust haben sollte, weil es doch soviel besseres auf der Welt gibt, als einen, ja, in der Tat sogar verachtens-, wenn nicht bekämpfenswerten Film argumentativ niederzuschreiben. Zum Beispiel Junk Food nicht zubereiten, sondern aus der Dose rauslöffeln, was ich gerade nebenbei mache.

Ein Film ist das, der die ganze Verkommenheit, die ganze Schlechtigkeit des derzeitigen, nur von Leuten, die nicht mehr zu erröten verstehen, noch so genannten "Arthouse"-Segments auf den Punkt bringt. Und wenn Luc Besson das im Sinne hatte, nun, dann, aber auch nur dann mag ihm ein Erfolg gelungen sein. Zu fürchten steht jedoch: Dem war nicht so. Besson klaut sich bei Wenders, beim Berlinhimmelfilm, das Schwarzweiß, das dröge Europastadt-Kolorit und den Engel obendrein (wenigstens

Alles an diesem Film ist falsch. Sogar noch derjenige, der sich vom Kino etwas Märchen, etwas Tagträumerei, ein bisschen Geheimnis, eine Nuance Weltentrücktheit erwartet, wird hier vom Strauchdieb Besson um sein Recht gebracht; auf alles, was genau dies - ein Grundmovens des Kinos immerhin - ermöglichen könnte, wird von Besson gedroschen, als hätte er damit sein Leben zu verteidigen. Als Zuschauer kriegt man obendrein seine Prügel dabei ab und wird mit zwei blauen Augen aus dem Saal entlassen, wo ein ekelerregender Film stattfand, der von Gefühlen zu handeln behauptet und doch nur in deren grellen Überhöhung deren systematische Abtötung im Sinn hat. Besson, heißt es, wollte mit diesem Film endlich einen Status als Autorenfilmer erreichen; sein filmisches Gebälk ist indes nichts anderes als ein fieser Schlagersong aus den fünfziger Jahren, der sich hinter seiner verrutschten Maske (50 Cent im Autorendiscount) jedoch kaum verstecken kann.

imdb ~ angelaufen.de ~ filmz.de ~ mrqe

° ° °

Thema: Filmtagebuch

05. Juli 06 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Ich bin gerade sehr kurz angebunden, deshalb nur kurze Notizen und den Rest möge der unten eingefügte Trailer erklären: Ein Stopmotion-Puppen-Animationsfilm der ganz hinreißenden Sorte. Baron Frankenstein, äußerlich dem älteren Boris Karloff nachempfunden und natürlich spricht der alte Recke des Gruselkinos ihn auch, lädt ein zu einer Party auf seinem Schloss, das sich auf einer fernab gelegenen Dschungelinsel befindet. Bald finden sich alle, aus der alten Universal-Riege rekrutierten Gäste ein: Die Mumie, der Werwolf, der Unsichtbare, Dr. Jekyll und sein alter Ego undsoweiter undsofort. Denen will der Wissenschaftler seine neueste Errungenschaft vorstellen, die, in der Tat, ganz explosive Wirkung zu zeitigen versteht, zugleich gedenkt er, seinen tappsigen, etwas nerdigen Neffen als seinen Nachfolger und Erbe zu präsentieren. Dies freilich ruft Widerstand in der illustren Gesellschaft wach: Dem Neffen soll's ans Leder gehen!

Hierzulande nahezu unbekannt, harrt dieser hübsche, witzige Puppenfilm noch seiner unbedingt notwendigen Entdeckung. Freilich ist Mad Monster Party? nicht die ganz große Kunst des Puppenfilms; aber eben doch, vor allem für Fans alter Gruselschinken, ein mit viel Liebe gestalteter Leckerbissen, der einem ein permanentes Grinsen ins Gesicht zaubert. Hervorzuheben ist auch die musikalische Untermalung, die alle Register von easy listening, Orchester-Swing bis zu vintage rock'n'roll zieht. Im Trailer kann man sich davon überzeugen: Verfügbarkeit: Der Film kann aus den USA als DVD bestellt werden, Berliner Mitlesende können ihn im Videodrom oder in der Filmkunst Cinethek entleihen.

° ° °

Thema: Filmtagebuch

26. Juni 06 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Herausragend mäßig geratenes Portrait des "schlechtesten Regisseurs der Welt", bei dem man sich nie ganz sicher sein kann, ob einer tragischen, wie faszinierenden Figur nur einmal mehr postum eine reingewürgt werden soll oder ob hier der Begriff "Hommage" einfach nur sehr seltsam verstanden wurde.

Methodisch hat man sich's einfach gemacht: Für jeden Aspekt der Person Woods hat man einen griffigen Filmschnippsel aus Ed Woods Filmografie rausgesucht. Wenn es beispielsweise darum geht, Woods Angora-Fetisch zu thematisieren, wird ein kleiner Moment aus einem reichlich debilen Softporno gezeigt, in dem der späte, ziemlich versoffene Ed Wood mit würdeloser Grimasse "What? Do you try to psychoanalyze me?" zum Besten gibt. Undsoweiterundsofort eben, irgendein Bonmot findet sich immer und überall. Ein paar alt gewordene talking heads hat man auch noch gefunden, die vor einem (offenkundig sehr billigem) Aufnahmegerät ziemlich Egales anbringen dürfen, weil sie Wood mal nahe standen.

Insgesamt ein schnelles cash in, dessen grundlegende Motivation in der Tat die gewesen sein dürfte, all dem buzz nach Tim Burtons tollen Ed Wood ein paar Dollars abzuluchsen. Zu Burtons Film sollte man dann in der Tat auch eher greifen als zu diesem Produkt.

imdb

Methodisch hat man sich's einfach gemacht: Für jeden Aspekt der Person Woods hat man einen griffigen Filmschnippsel aus Ed Woods Filmografie rausgesucht. Wenn es beispielsweise darum geht, Woods Angora-Fetisch zu thematisieren, wird ein kleiner Moment aus einem reichlich debilen Softporno gezeigt, in dem der späte, ziemlich versoffene Ed Wood mit würdeloser Grimasse "What? Do you try to psychoanalyze me?" zum Besten gibt. Undsoweiterundsofort eben, irgendein Bonmot findet sich immer und überall. Ein paar alt gewordene talking heads hat man auch noch gefunden, die vor einem (offenkundig sehr billigem) Aufnahmegerät ziemlich Egales anbringen dürfen, weil sie Wood mal nahe standen.

Insgesamt ein schnelles cash in, dessen grundlegende Motivation in der Tat die gewesen sein dürfte, all dem buzz nach Tim Burtons tollen Ed Wood ein paar Dollars abzuluchsen. Zu Burtons Film sollte man dann in der Tat auch eher greifen als zu diesem Produkt.

imdb

° ° °

lol