Thema: Filmtagebuch

22. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

21.03.2004, Heimkino

Der Moment größter Glückseligkeit, den man im Leben erreichen kann, nämlich dann, wenn die Leidenschaften besiegt sind, der Furor erkaltet ist, dauert exakt so lange wie eine Fahrt durch einen gleißend hellen Tunnel. Ein kleiner Moment der Gnade - kostbar, kurz, dann schon wieder dahin -, die der Film seinem Schurken gönnt - Everything in its right place sangen beispielsweise Radiohead, wenn auch nicht hier -, ein Partikel also, eine Ahnung des Paradieses auf Erden, kurz nach der Hölle dortselbst, und dann: Auf - nach all den Annäherungen und Entfernungen, Heat ist vor allem auch: Raumfilm - kleinster Fläche der Rückfall ins Dämonische.

Der Moment größter Glückseligkeit, den man im Leben erreichen kann, nämlich dann, wenn die Leidenschaften besiegt sind, der Furor erkaltet ist, dauert exakt so lange wie eine Fahrt durch einen gleißend hellen Tunnel. Ein kleiner Moment der Gnade - kostbar, kurz, dann schon wieder dahin -, die der Film seinem Schurken gönnt - Everything in its right place sangen beispielsweise Radiohead, wenn auch nicht hier -, ein Partikel also, eine Ahnung des Paradieses auf Erden, kurz nach der Hölle dortselbst, und dann: Auf - nach all den Annäherungen und Entfernungen, Heat ist vor allem auch: Raumfilm - kleinster Fläche der Rückfall ins Dämonische.

Das Ende: Beinahe eine Pieta, doch weit entfernt von katholischem Pathos. Auch die Musik dann - die so heroisch wie synthetisch leer klingt - unterstreicht dies. Ein fadenscheiniger Beschluss, gewonnen wurde, letztendlich, nichts. Im Auge des Überlebenden die Andeutung einer Träne. Diesseits des Bildschirms: Glückseliger Schwindel.

imdb | mrqe | tv-termine:de niro | tv-termine:pacino

Der Moment größter Glückseligkeit, den man im Leben erreichen kann, nämlich dann, wenn die Leidenschaften besiegt sind, der Furor erkaltet ist, dauert exakt so lange wie eine Fahrt durch einen gleißend hellen Tunnel. Ein kleiner Moment der Gnade - kostbar, kurz, dann schon wieder dahin -, die der Film seinem Schurken gönnt - Everything in its right place sangen beispielsweise Radiohead, wenn auch nicht hier -, ein Partikel also, eine Ahnung des Paradieses auf Erden, kurz nach der Hölle dortselbst, und dann: Auf - nach all den Annäherungen und Entfernungen, Heat ist vor allem auch: Raumfilm - kleinster Fläche der Rückfall ins Dämonische.

Der Moment größter Glückseligkeit, den man im Leben erreichen kann, nämlich dann, wenn die Leidenschaften besiegt sind, der Furor erkaltet ist, dauert exakt so lange wie eine Fahrt durch einen gleißend hellen Tunnel. Ein kleiner Moment der Gnade - kostbar, kurz, dann schon wieder dahin -, die der Film seinem Schurken gönnt - Everything in its right place sangen beispielsweise Radiohead, wenn auch nicht hier -, ein Partikel also, eine Ahnung des Paradieses auf Erden, kurz nach der Hölle dortselbst, und dann: Auf - nach all den Annäherungen und Entfernungen, Heat ist vor allem auch: Raumfilm - kleinster Fläche der Rückfall ins Dämonische. Das Ende: Beinahe eine Pieta, doch weit entfernt von katholischem Pathos. Auch die Musik dann - die so heroisch wie synthetisch leer klingt - unterstreicht dies. Ein fadenscheiniger Beschluss, gewonnen wurde, letztendlich, nichts. Im Auge des Überlebenden die Andeutung einer Träne. Diesseits des Bildschirms: Glückseliger Schwindel.

imdb | mrqe | tv-termine:de niro | tv-termine:pacino

° ° °

Thema: Filmtagebuch

22. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

21.03.2004, Heimkino

"Der charmante Christian Legagneur ist mit seiner Senioren-Fernsehshow "Glück für alle" ein Quoten-König. Vor laufender Kamera kümmert sich der berühmte und scheinbar einfühlsame Showmaster geradezu rührend um seine älteren Kandidaten. So ist es nicht verwunderlich, dass der junge, ehrgeizige Journalist Roland Wolf dazu angeregt wird, Legagneurs Autobiografie zu verfassen. In seinem Herrenhaus regiert dieser, umgeben von einer stattlichen Anzahl von Dienstboten, in der Attitüde eines Bonvivant wie ein König. Als Wolf beginnt, hinter die Fassade zu schauen, entdeckt er Überraschendes - jede Person in Legagneurs Haushalt scheint ein Doppelleben zu führen." (prisma-online.de)

Natürlich: Das ist alles sehr konstruiert - wenig Lebenssaft an sich, viel Drehbuch und vor allem viel Wille des Autors. Aber: Darf man das bei Chabrol überhaupt anders erwarten? Zumal, wenn der Film so heißt, wie er eben heißt, schlicht Masken eben, nicht etwa Die Masken oder Die Masken der Bourgeoisie (oder des Bösen, des Zorns oder wie auch immer ein Film von Chabrol eben zumeist betitelt ist). Nein, Masken heißt er, unspezifisch, Aufzählung, Anhäufung also, vielleicht auch - der schnelle Rhythmus, der beinahe schon im Screwball-Takt die Finger schnippsen lässt, legt dies beinahe schon nahe - : Revue.

Natürlich: Das ist alles sehr konstruiert - wenig Lebenssaft an sich, viel Drehbuch und vor allem viel Wille des Autors. Aber: Darf man das bei Chabrol überhaupt anders erwarten? Zumal, wenn der Film so heißt, wie er eben heißt, schlicht Masken eben, nicht etwa Die Masken oder Die Masken der Bourgeoisie (oder des Bösen, des Zorns oder wie auch immer ein Film von Chabrol eben zumeist betitelt ist). Nein, Masken heißt er, unspezifisch, Aufzählung, Anhäufung also, vielleicht auch - der schnelle Rhythmus, der beinahe schon im Screwball-Takt die Finger schnippsen lässt, legt dies beinahe schon nahe - : Revue.

Nun gut, Konstruktion. Aber von der gewieften, der süßen Sorte. Esprit also, Verve, analytische Kühle dann wieder, wenn sich das Geheimnis von hinter verschlossenen Großbürgertumstüren zu lüften beginnt, jedes Detail sitzt und passt. Der Fernsehmoderator, so penetrant gutmütig und aber auch Patriarch, dass er schon wieder unheimlich ist, wenn er nicht gerade wie eine Karikatur erscheint. In manchen Szenen gar, wenn er im Profil zu sehen ist, erkennt man anhand der genauen Ausleuchtung, die die Konturen betont, wie Chabrol ihn zur bloßen Comicfigur degradiert: Der Schwung der Altherrenwange, das hervorlugende Kinn, die Fältchen um die Augen - man meint dieses Gesicht umgehend zu Papier bringen zu können, stilistisch jenem Hitchcock-Emblem - Wange, Nase, Stirn - nicht unähnlich. Und die anderen Figuren! Die blasse Bürgertochter, die aufgedrehte Schreckschraube, deren trotteliger Ehemann und dann, nicht zuletzt, der unheimlich fade, ja eigentlich bloß besserwisserische Biograf, der selbst - eine mitgebrachte Waffe, beiläufig recht früh schon im Bild zu sehen, lässt dies schon bald erkennen - ein doppeltes Spiel treibt. Die Dialoge, was sich daraus schließen lässt, auf was sie referieren - denn "eigentlich" sind sie, weiß Gott, nie -, das ganze, das große Ballett, das Chabrol hier auftischt - ohne aber zu heischen, dem Effekt zu verfallen, nein, alles ist ihm nur Puzzlestück mit festem Platz, vor allem aber: dem Ganzen untergeordnet -, rundum alles an diesem Film ist stimmig und mit jenem Esprit, der so gar nicht nach den gewissen frankophilen Tendenzen im Ausland schielt, inszeniert, dass es eine wahre Lust ist, diesem gewitzten Film zuzusehen.

Ein schöner, ein prächtiger Kaffee-und-Kuchen-Film.

imdb | tv-termine:chabrol | chabrol-essay

"Der charmante Christian Legagneur ist mit seiner Senioren-Fernsehshow "Glück für alle" ein Quoten-König. Vor laufender Kamera kümmert sich der berühmte und scheinbar einfühlsame Showmaster geradezu rührend um seine älteren Kandidaten. So ist es nicht verwunderlich, dass der junge, ehrgeizige Journalist Roland Wolf dazu angeregt wird, Legagneurs Autobiografie zu verfassen. In seinem Herrenhaus regiert dieser, umgeben von einer stattlichen Anzahl von Dienstboten, in der Attitüde eines Bonvivant wie ein König. Als Wolf beginnt, hinter die Fassade zu schauen, entdeckt er Überraschendes - jede Person in Legagneurs Haushalt scheint ein Doppelleben zu führen." (prisma-online.de)

Natürlich: Das ist alles sehr konstruiert - wenig Lebenssaft an sich, viel Drehbuch und vor allem viel Wille des Autors. Aber: Darf man das bei Chabrol überhaupt anders erwarten? Zumal, wenn der Film so heißt, wie er eben heißt, schlicht Masken eben, nicht etwa Die Masken oder Die Masken der Bourgeoisie (oder des Bösen, des Zorns oder wie auch immer ein Film von Chabrol eben zumeist betitelt ist). Nein, Masken heißt er, unspezifisch, Aufzählung, Anhäufung also, vielleicht auch - der schnelle Rhythmus, der beinahe schon im Screwball-Takt die Finger schnippsen lässt, legt dies beinahe schon nahe - : Revue.

Natürlich: Das ist alles sehr konstruiert - wenig Lebenssaft an sich, viel Drehbuch und vor allem viel Wille des Autors. Aber: Darf man das bei Chabrol überhaupt anders erwarten? Zumal, wenn der Film so heißt, wie er eben heißt, schlicht Masken eben, nicht etwa Die Masken oder Die Masken der Bourgeoisie (oder des Bösen, des Zorns oder wie auch immer ein Film von Chabrol eben zumeist betitelt ist). Nein, Masken heißt er, unspezifisch, Aufzählung, Anhäufung also, vielleicht auch - der schnelle Rhythmus, der beinahe schon im Screwball-Takt die Finger schnippsen lässt, legt dies beinahe schon nahe - : Revue.Nun gut, Konstruktion. Aber von der gewieften, der süßen Sorte. Esprit also, Verve, analytische Kühle dann wieder, wenn sich das Geheimnis von hinter verschlossenen Großbürgertumstüren zu lüften beginnt, jedes Detail sitzt und passt. Der Fernsehmoderator, so penetrant gutmütig und aber auch Patriarch, dass er schon wieder unheimlich ist, wenn er nicht gerade wie eine Karikatur erscheint. In manchen Szenen gar, wenn er im Profil zu sehen ist, erkennt man anhand der genauen Ausleuchtung, die die Konturen betont, wie Chabrol ihn zur bloßen Comicfigur degradiert: Der Schwung der Altherrenwange, das hervorlugende Kinn, die Fältchen um die Augen - man meint dieses Gesicht umgehend zu Papier bringen zu können, stilistisch jenem Hitchcock-Emblem - Wange, Nase, Stirn - nicht unähnlich. Und die anderen Figuren! Die blasse Bürgertochter, die aufgedrehte Schreckschraube, deren trotteliger Ehemann und dann, nicht zuletzt, der unheimlich fade, ja eigentlich bloß besserwisserische Biograf, der selbst - eine mitgebrachte Waffe, beiläufig recht früh schon im Bild zu sehen, lässt dies schon bald erkennen - ein doppeltes Spiel treibt. Die Dialoge, was sich daraus schließen lässt, auf was sie referieren - denn "eigentlich" sind sie, weiß Gott, nie -, das ganze, das große Ballett, das Chabrol hier auftischt - ohne aber zu heischen, dem Effekt zu verfallen, nein, alles ist ihm nur Puzzlestück mit festem Platz, vor allem aber: dem Ganzen untergeordnet -, rundum alles an diesem Film ist stimmig und mit jenem Esprit, der so gar nicht nach den gewissen frankophilen Tendenzen im Ausland schielt, inszeniert, dass es eine wahre Lust ist, diesem gewitzten Film zuzusehen.

Ein schöner, ein prächtiger Kaffee-und-Kuchen-Film.

imdb | tv-termine:chabrol | chabrol-essay

° ° °

Thema: Filmtagebuch

19. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

18.01.2004, Heimkino

Everything I know about werewolves I know from the movies. Everything I know about making movies I know from Roger Corman.

imdb | mrqe

Everything I know about werewolves I know from the movies. Everything I know about making movies I know from Roger Corman.

imdb | mrqe

° ° °

Thema: Filmtagebuch

18. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

17.03.2004, Heimkino

Ein erstaunlich weitsichtiger Western, der doch eigentlich nur zum Nebenwerk seines Regisseurs und seines Hauptdarstellers zählt. Er zeigt ganz vordergründig eine Welt im Wandel: Der Westerner (Kirk Douglas) hält viel auf hohe Ideale, auf die Freiheit des Landes und des Mannes darin, darauf, dass man seinen Sattel nie veräußern darf, auch wenn er, wie zu Beginn, das Land doch nur mit dem Zug durchreist. Ein Westernheld wie er im Buche steht - das ist er ganz und gar nicht und dann doch wiederum schon. Einem Jungen, den er aufgabelt, wird er zum Mentor, denn der will Cowboy werden und wird doch nur zur Karikatur eines solchen, wenn er dann so breitbeinig wie unsicher in den Saloon marschiert. Oder aber, wenn er später dann den erstbesten niederschießt, als er den Gebrauch mit dem Schießeisen erlernt hat - das Komische und das Tragische liegen in diesem Film oft dicht beinander.

Ein Westernheld also, der eigentlich schon keiner mehr ist. Ein Typus, der sich mit dem Jungen (und das nicht selten widersprüchliche Verhalten seines Lehrers, der ihm beispielsweise anmahnt, in einer Schlägerei dem Gegner nie den Rücken zuzuwenden, dann aber doch später genau das macht) noch zusätzlich als hohle Schale erweist. Ein Westerner, der den Zug, den Fortschritt also, das Neue, genießt, nicht aber analog dazu das Land umzäunen will, es letztendlich doch machen muss. Ein Film wie ein Januskopf im Genre, ein Blick nach vorne, ein Blick nach hinten. Noch ist der Schlamm aus Corbuccis Django (1966) weit entfernt, noch darf ein Westerner blond und kernig sein, das Technicolor postkartenbunt. Doch ein Rumoren ist bereits deutlich zu vernehmen: Wenn der Held des Films davon reitet, Richtung Horizont, dann ist der Stacheldraht noch immer im Bild.

imdb | tv-termine:king vidor | tv-termine:kirk douglas

Ein erstaunlich weitsichtiger Western, der doch eigentlich nur zum Nebenwerk seines Regisseurs und seines Hauptdarstellers zählt. Er zeigt ganz vordergründig eine Welt im Wandel: Der Westerner (Kirk Douglas) hält viel auf hohe Ideale, auf die Freiheit des Landes und des Mannes darin, darauf, dass man seinen Sattel nie veräußern darf, auch wenn er, wie zu Beginn, das Land doch nur mit dem Zug durchreist. Ein Westernheld wie er im Buche steht - das ist er ganz und gar nicht und dann doch wiederum schon. Einem Jungen, den er aufgabelt, wird er zum Mentor, denn der will Cowboy werden und wird doch nur zur Karikatur eines solchen, wenn er dann so breitbeinig wie unsicher in den Saloon marschiert. Oder aber, wenn er später dann den erstbesten niederschießt, als er den Gebrauch mit dem Schießeisen erlernt hat - das Komische und das Tragische liegen in diesem Film oft dicht beinander.

Ein Westernheld also, der eigentlich schon keiner mehr ist. Ein Typus, der sich mit dem Jungen (und das nicht selten widersprüchliche Verhalten seines Lehrers, der ihm beispielsweise anmahnt, in einer Schlägerei dem Gegner nie den Rücken zuzuwenden, dann aber doch später genau das macht) noch zusätzlich als hohle Schale erweist. Ein Westerner, der den Zug, den Fortschritt also, das Neue, genießt, nicht aber analog dazu das Land umzäunen will, es letztendlich doch machen muss. Ein Film wie ein Januskopf im Genre, ein Blick nach vorne, ein Blick nach hinten. Noch ist der Schlamm aus Corbuccis Django (1966) weit entfernt, noch darf ein Westerner blond und kernig sein, das Technicolor postkartenbunt. Doch ein Rumoren ist bereits deutlich zu vernehmen: Wenn der Held des Films davon reitet, Richtung Horizont, dann ist der Stacheldraht noch immer im Bild.

imdb | tv-termine:king vidor | tv-termine:kirk douglas

° ° °

Thema: Filmtagebuch

16. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

15.03.2004, Heimkino

Grenzenlose Schönheit der Studiokulissen. Bezaubernde Leere der Erzählung selbst. Entzückende Struktur, fesselnde Oberflächen, begeisternder Kitsch.

Ein wunderbarer Film - auf DVD zwar nur halb so großartig wie vor einem Monat auf der Berlinale, aber dennoch.

imdb

Grenzenlose Schönheit der Studiokulissen. Bezaubernde Leere der Erzählung selbst. Entzückende Struktur, fesselnde Oberflächen, begeisternder Kitsch.

Ein wunderbarer Film - auf DVD zwar nur halb so großartig wie vor einem Monat auf der Berlinale, aber dennoch.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch

11. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

10.03.2004, Heimkino

Zunächst darf man festhalten: Ein außerordentlich gut aussehender Fernsehfilm. Mag sein, dass ich da mangels TV-Empfang nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin, aber auf rein bildästhetischer Ebene ist dieser Film schon sehr schön anzuschauen: Offenbar mittels digitaler Nachbearbeitung hat man die Farben ausgewaschen, manche wiederum etwas verstärkt, das ganze Bild etwas grobkörniger gemacht und somit zumindest die ästhetischen Stärken des klassischen Super-8-Looks imitiert. Das macht Sinn insofern, da der Film selbst vom Versuch erzählt, die eigene Vergangenheit zu ergründen: Diese ist unscharf, grobkörnig, etwas verblasst, vielleicht auch überbeleuchtet - wie Super8 eben. Für mich als Freund von schönen Rottönen in audiovisuellen Medien natürlich ein ganz besonderer Genuss.

Dann der Film aber selbst. Der ist zwar sicher gut gemeint, aber so recht anfreunden konnte ich mich dann doch nicht damit. Vieles wirkte schlicht konstruiert oder aber klassisch links-liberalen soziologischen Überlegungen nachempfunden, die selbst oft nur von Unkenntnis gezeichnet sind. Warum Michael denn nun unbedingt seine Vergangenheit als in Deutschland von Deutschen großgezogener koreastämmiger Junge aufrollen muss, erschloss sich mir kaum: Es stand nur einfach plötzlich im Raum. Warum er krampfhaft versucht, eine Idenität als Koreaner zu entwickeln, bleibt ebenso im Verborgenen und lässt sich allenfalls noch mit seiner Zuneigung zu einem koreanischen Mädchen erklären, welche aber, die Zuneigung, selbst wieder nur nebulös erscheint. Und wenn dann am Ende ein Happy-End in Korea wenngleich nicht erzählt, wohl aber suggeriert wird, bleibt doch so ein kleiner schaler Nachgeschmack übrig: Ethnics don't fix, der ewige Koreaner also (jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt). Mag sein, dass ich dem Film und seinen Machern damit Unrecht tue. Auch wenn dies nicht die Intention der Köpfe dahinter war, bleibt dennoch zumindest das Gefühl, dass ein Thema, das an sich schon einer gewissen Sensibilität bedarf, hier ein wenig zu salopp bedient wurde.

Dann der Film aber selbst. Der ist zwar sicher gut gemeint, aber so recht anfreunden konnte ich mich dann doch nicht damit. Vieles wirkte schlicht konstruiert oder aber klassisch links-liberalen soziologischen Überlegungen nachempfunden, die selbst oft nur von Unkenntnis gezeichnet sind. Warum Michael denn nun unbedingt seine Vergangenheit als in Deutschland von Deutschen großgezogener koreastämmiger Junge aufrollen muss, erschloss sich mir kaum: Es stand nur einfach plötzlich im Raum. Warum er krampfhaft versucht, eine Idenität als Koreaner zu entwickeln, bleibt ebenso im Verborgenen und lässt sich allenfalls noch mit seiner Zuneigung zu einem koreanischen Mädchen erklären, welche aber, die Zuneigung, selbst wieder nur nebulös erscheint. Und wenn dann am Ende ein Happy-End in Korea wenngleich nicht erzählt, wohl aber suggeriert wird, bleibt doch so ein kleiner schaler Nachgeschmack übrig: Ethnics don't fix, der ewige Koreaner also (jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt). Mag sein, dass ich dem Film und seinen Machern damit Unrecht tue. Auch wenn dies nicht die Intention der Köpfe dahinter war, bleibt dennoch zumindest das Gefühl, dass ein Thema, das an sich schon einer gewissen Sensibilität bedarf, hier ein wenig zu salopp bedient wurde.

Eine DVD mit diesem und dem Fernsehfilm Heimatfilm! (noch ohne imdb-Eintrag) ist dieser Tage bei MC One erschienen.

imdb | zdf

Zunächst darf man festhalten: Ein außerordentlich gut aussehender Fernsehfilm. Mag sein, dass ich da mangels TV-Empfang nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin, aber auf rein bildästhetischer Ebene ist dieser Film schon sehr schön anzuschauen: Offenbar mittels digitaler Nachbearbeitung hat man die Farben ausgewaschen, manche wiederum etwas verstärkt, das ganze Bild etwas grobkörniger gemacht und somit zumindest die ästhetischen Stärken des klassischen Super-8-Looks imitiert. Das macht Sinn insofern, da der Film selbst vom Versuch erzählt, die eigene Vergangenheit zu ergründen: Diese ist unscharf, grobkörnig, etwas verblasst, vielleicht auch überbeleuchtet - wie Super8 eben. Für mich als Freund von schönen Rottönen in audiovisuellen Medien natürlich ein ganz besonderer Genuss.

Dann der Film aber selbst. Der ist zwar sicher gut gemeint, aber so recht anfreunden konnte ich mich dann doch nicht damit. Vieles wirkte schlicht konstruiert oder aber klassisch links-liberalen soziologischen Überlegungen nachempfunden, die selbst oft nur von Unkenntnis gezeichnet sind. Warum Michael denn nun unbedingt seine Vergangenheit als in Deutschland von Deutschen großgezogener koreastämmiger Junge aufrollen muss, erschloss sich mir kaum: Es stand nur einfach plötzlich im Raum. Warum er krampfhaft versucht, eine Idenität als Koreaner zu entwickeln, bleibt ebenso im Verborgenen und lässt sich allenfalls noch mit seiner Zuneigung zu einem koreanischen Mädchen erklären, welche aber, die Zuneigung, selbst wieder nur nebulös erscheint. Und wenn dann am Ende ein Happy-End in Korea wenngleich nicht erzählt, wohl aber suggeriert wird, bleibt doch so ein kleiner schaler Nachgeschmack übrig: Ethnics don't fix, der ewige Koreaner also (jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt). Mag sein, dass ich dem Film und seinen Machern damit Unrecht tue. Auch wenn dies nicht die Intention der Köpfe dahinter war, bleibt dennoch zumindest das Gefühl, dass ein Thema, das an sich schon einer gewissen Sensibilität bedarf, hier ein wenig zu salopp bedient wurde.

Dann der Film aber selbst. Der ist zwar sicher gut gemeint, aber so recht anfreunden konnte ich mich dann doch nicht damit. Vieles wirkte schlicht konstruiert oder aber klassisch links-liberalen soziologischen Überlegungen nachempfunden, die selbst oft nur von Unkenntnis gezeichnet sind. Warum Michael denn nun unbedingt seine Vergangenheit als in Deutschland von Deutschen großgezogener koreastämmiger Junge aufrollen muss, erschloss sich mir kaum: Es stand nur einfach plötzlich im Raum. Warum er krampfhaft versucht, eine Idenität als Koreaner zu entwickeln, bleibt ebenso im Verborgenen und lässt sich allenfalls noch mit seiner Zuneigung zu einem koreanischen Mädchen erklären, welche aber, die Zuneigung, selbst wieder nur nebulös erscheint. Und wenn dann am Ende ein Happy-End in Korea wenngleich nicht erzählt, wohl aber suggeriert wird, bleibt doch so ein kleiner schaler Nachgeschmack übrig: Ethnics don't fix, der ewige Koreaner also (jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt). Mag sein, dass ich dem Film und seinen Machern damit Unrecht tue. Auch wenn dies nicht die Intention der Köpfe dahinter war, bleibt dennoch zumindest das Gefühl, dass ein Thema, das an sich schon einer gewissen Sensibilität bedarf, hier ein wenig zu salopp bedient wurde.Eine DVD mit diesem und dem Fernsehfilm Heimatfilm! (noch ohne imdb-Eintrag) ist dieser Tage bei MC One erschienen.

imdb | zdf

° ° °

Thema: Filmtagebuch

09. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

"The Duel Project" ist die Kollaboration wie Konfrontation der zwei japanischen Regisseure Ryuhei Kitamura und Yukihiko Tsutsumi. Die Idee dazu entstand vor wenigen Jahren abends in einer deutschen Bar, als beide wegen eines Filmfestivals in der Stadt weilten. Das Duell findet dabei auf zwei Ebenen statt: Zum einen wäre da die Aufgabe, in Form eines Spielfilms eine kämpferische Auseinandersetzung zweier Protagonisten auf engem Raum zu inszenieren. Zwei Filme sollten dabei entstehen, die wiederum dem Duell der Regisseure entsprechen: Aragami von Kitamura und 2LDK - was in Japan der Abkürzung der Bezeichnung für ein geräumiges Appartement mit zwei Schlafzimmern entspricht - von Tsutsumi. Beide Filmen kommen nun im Abstand von einer Woche in die hiesigen Kinos - möge der Bessere gewinnen!

Trotz ähnlicher Grundkonzeption sind in Ästhetik und Duktus doch zwei sehr unterschiedliche Filme entstanden, die auch ohne weiteres losgelöst voneinander goutierbar sind. Kitamura, außerhalb Japans wohl vor allem für seine geekige Splatter- und Actionrevue Versus (2000) bekannt, entschied sich für die Form des klassischen Samuraifilms vor hochartifiziellem Ambiente: In einer stürmischen Nacht brechen zwei schwer verwundete Samurai vor den Toren eines Tempels im Wald zusammen. Während der eine seinen Wunden erliegt, erwacht der andere (Takao Osawa, Freunden des japanischen Films vielleicht noch aus Shunji Iwais meisterlichem All About Lily Chou-Chou bekannt) bald geheilt im Tempel aus dem Schlaf. Nach einem großzügigen Mahl eröffnet ihm sein zwielichtiger Gastgeber (Masaya Kato, bekannt aus Kitanos Brother und Miikes Gozu), dass er Aragami sei, der Gott des Krieges, der seit Jahr und Tag auf Erden sein Dasein friste und endlich zu Schlafe gebettet werden möchte. Doch dies könne nur im Kampf geschehen!

Trotz ähnlicher Grundkonzeption sind in Ästhetik und Duktus doch zwei sehr unterschiedliche Filme entstanden, die auch ohne weiteres losgelöst voneinander goutierbar sind. Kitamura, außerhalb Japans wohl vor allem für seine geekige Splatter- und Actionrevue Versus (2000) bekannt, entschied sich für die Form des klassischen Samuraifilms vor hochartifiziellem Ambiente: In einer stürmischen Nacht brechen zwei schwer verwundete Samurai vor den Toren eines Tempels im Wald zusammen. Während der eine seinen Wunden erliegt, erwacht der andere (Takao Osawa, Freunden des japanischen Films vielleicht noch aus Shunji Iwais meisterlichem All About Lily Chou-Chou bekannt) bald geheilt im Tempel aus dem Schlaf. Nach einem großzügigen Mahl eröffnet ihm sein zwielichtiger Gastgeber (Masaya Kato, bekannt aus Kitanos Brother und Miikes Gozu), dass er Aragami sei, der Gott des Krieges, der seit Jahr und Tag auf Erden sein Dasein friste und endlich zu Schlafe gebettet werden möchte. Doch dies könne nur im Kampf geschehen!

Die Stärken des Films liegen vor allem in seiner Ausstattung und deren Inszenierung. Durch eine kunstvolle und genaue Auslichtung gelingt es Kitamura eine recht eigene, künstliche Atmosphäre zu erschaffen, die ihren Ursprung im seit jeher eher abstrakten japanischen Theater hat. Dass Kitamura hier auch an die Traditionen der klassischen, getragenen und dramatischen Samuraifilme anschließen will, ist offensichtlich, doch so recht will das nicht gelingen. Die Dialoglastigkeit, die in diesen Filmen oft entscheidend für die Dramatik des Geschehens ist, verleiht Kitamuras Film eine gewisse Behäbigkeit, die auch das schöne Spiel mit Licht und Schatten auf den Gesichtern der Darsteller und der Kulisse kaum wettmachen kann. Der Umstand, dass Kitamura zudem selbst leidenschaftlicher Video-Geek ist, dessen Initiationserlebnisse wohl mit den zahlreichen, reißerischen direct-to-video-Knallern der 80er Jahre verbunden sind, lässt sich zudem nicht verhehlen und bricht schließlich im letzten Drittel des Films - wenn das Duell nach langem Palaver nun endlich stattfindet - vollends durch: Dazu gehört nicht nur blecherner Heavy-Metal im Keyboard-Sound, sondern auch die Inszenierung des Kampfes selbst: Es wird, soviel sei verraten, nicht etwa, wie es für den Samuraifilm typisch wäre, grimmig existenzialistisch, sondern - natürlich - durchgeknallt und findet seinen Höhepunkt schließlich in einem Ende, das gewissermaßen den letzten Bilder von Versus ein wenig nachempfunden ist. Das beißt sich alles doch sehr dem vorangegangenen Duktus und will, weil es doch sehr simpel nach Schema runtergespult wird, den Film auch nicht so recht befriedigend beschließen, zumal die Auseinandersetzung zwischen den beiden Antagonisten auch ein wenig hüftlahm geraten ist - da hat man in den letzten Jahren aus Fernost schon weit Atemberaubenderes gesehen. So bleibt Aragami als recht mäßig in Erinnerung, als ein mangels Inspiration und Esprit etwas glückloser Versuch an alte Kino- und Videotraditionen anzuschließen.

Die Stärken des Films liegen vor allem in seiner Ausstattung und deren Inszenierung. Durch eine kunstvolle und genaue Auslichtung gelingt es Kitamura eine recht eigene, künstliche Atmosphäre zu erschaffen, die ihren Ursprung im seit jeher eher abstrakten japanischen Theater hat. Dass Kitamura hier auch an die Traditionen der klassischen, getragenen und dramatischen Samuraifilme anschließen will, ist offensichtlich, doch so recht will das nicht gelingen. Die Dialoglastigkeit, die in diesen Filmen oft entscheidend für die Dramatik des Geschehens ist, verleiht Kitamuras Film eine gewisse Behäbigkeit, die auch das schöne Spiel mit Licht und Schatten auf den Gesichtern der Darsteller und der Kulisse kaum wettmachen kann. Der Umstand, dass Kitamura zudem selbst leidenschaftlicher Video-Geek ist, dessen Initiationserlebnisse wohl mit den zahlreichen, reißerischen direct-to-video-Knallern der 80er Jahre verbunden sind, lässt sich zudem nicht verhehlen und bricht schließlich im letzten Drittel des Films - wenn das Duell nach langem Palaver nun endlich stattfindet - vollends durch: Dazu gehört nicht nur blecherner Heavy-Metal im Keyboard-Sound, sondern auch die Inszenierung des Kampfes selbst: Es wird, soviel sei verraten, nicht etwa, wie es für den Samuraifilm typisch wäre, grimmig existenzialistisch, sondern - natürlich - durchgeknallt und findet seinen Höhepunkt schließlich in einem Ende, das gewissermaßen den letzten Bilder von Versus ein wenig nachempfunden ist. Das beißt sich alles doch sehr dem vorangegangenen Duktus und will, weil es doch sehr simpel nach Schema runtergespult wird, den Film auch nicht so recht befriedigend beschließen, zumal die Auseinandersetzung zwischen den beiden Antagonisten auch ein wenig hüftlahm geraten ist - da hat man in den letzten Jahren aus Fernost schon weit Atemberaubenderes gesehen. So bleibt Aragami als recht mäßig in Erinnerung, als ein mangels Inspiration und Esprit etwas glückloser Versuch an alte Kino- und Videotraditionen anzuschließen.

Trotz ähnlicher Grundkonzeption sind in Ästhetik und Duktus doch zwei sehr unterschiedliche Filme entstanden, die auch ohne weiteres losgelöst voneinander goutierbar sind. Kitamura, außerhalb Japans wohl vor allem für seine geekige Splatter- und Actionrevue Versus (2000) bekannt, entschied sich für die Form des klassischen Samuraifilms vor hochartifiziellem Ambiente: In einer stürmischen Nacht brechen zwei schwer verwundete Samurai vor den Toren eines Tempels im Wald zusammen. Während der eine seinen Wunden erliegt, erwacht der andere (Takao Osawa, Freunden des japanischen Films vielleicht noch aus Shunji Iwais meisterlichem All About Lily Chou-Chou bekannt) bald geheilt im Tempel aus dem Schlaf. Nach einem großzügigen Mahl eröffnet ihm sein zwielichtiger Gastgeber (Masaya Kato, bekannt aus Kitanos Brother und Miikes Gozu), dass er Aragami sei, der Gott des Krieges, der seit Jahr und Tag auf Erden sein Dasein friste und endlich zu Schlafe gebettet werden möchte. Doch dies könne nur im Kampf geschehen!

Trotz ähnlicher Grundkonzeption sind in Ästhetik und Duktus doch zwei sehr unterschiedliche Filme entstanden, die auch ohne weiteres losgelöst voneinander goutierbar sind. Kitamura, außerhalb Japans wohl vor allem für seine geekige Splatter- und Actionrevue Versus (2000) bekannt, entschied sich für die Form des klassischen Samuraifilms vor hochartifiziellem Ambiente: In einer stürmischen Nacht brechen zwei schwer verwundete Samurai vor den Toren eines Tempels im Wald zusammen. Während der eine seinen Wunden erliegt, erwacht der andere (Takao Osawa, Freunden des japanischen Films vielleicht noch aus Shunji Iwais meisterlichem All About Lily Chou-Chou bekannt) bald geheilt im Tempel aus dem Schlaf. Nach einem großzügigen Mahl eröffnet ihm sein zwielichtiger Gastgeber (Masaya Kato, bekannt aus Kitanos Brother und Miikes Gozu), dass er Aragami sei, der Gott des Krieges, der seit Jahr und Tag auf Erden sein Dasein friste und endlich zu Schlafe gebettet werden möchte. Doch dies könne nur im Kampf geschehen! Die Stärken des Films liegen vor allem in seiner Ausstattung und deren Inszenierung. Durch eine kunstvolle und genaue Auslichtung gelingt es Kitamura eine recht eigene, künstliche Atmosphäre zu erschaffen, die ihren Ursprung im seit jeher eher abstrakten japanischen Theater hat. Dass Kitamura hier auch an die Traditionen der klassischen, getragenen und dramatischen Samuraifilme anschließen will, ist offensichtlich, doch so recht will das nicht gelingen. Die Dialoglastigkeit, die in diesen Filmen oft entscheidend für die Dramatik des Geschehens ist, verleiht Kitamuras Film eine gewisse Behäbigkeit, die auch das schöne Spiel mit Licht und Schatten auf den Gesichtern der Darsteller und der Kulisse kaum wettmachen kann. Der Umstand, dass Kitamura zudem selbst leidenschaftlicher Video-Geek ist, dessen Initiationserlebnisse wohl mit den zahlreichen, reißerischen direct-to-video-Knallern der 80er Jahre verbunden sind, lässt sich zudem nicht verhehlen und bricht schließlich im letzten Drittel des Films - wenn das Duell nach langem Palaver nun endlich stattfindet - vollends durch: Dazu gehört nicht nur blecherner Heavy-Metal im Keyboard-Sound, sondern auch die Inszenierung des Kampfes selbst: Es wird, soviel sei verraten, nicht etwa, wie es für den Samuraifilm typisch wäre, grimmig existenzialistisch, sondern - natürlich - durchgeknallt und findet seinen Höhepunkt schließlich in einem Ende, das gewissermaßen den letzten Bilder von Versus ein wenig nachempfunden ist. Das beißt sich alles doch sehr dem vorangegangenen Duktus und will, weil es doch sehr simpel nach Schema runtergespult wird, den Film auch nicht so recht befriedigend beschließen, zumal die Auseinandersetzung zwischen den beiden Antagonisten auch ein wenig hüftlahm geraten ist - da hat man in den letzten Jahren aus Fernost schon weit Atemberaubenderes gesehen. So bleibt Aragami als recht mäßig in Erinnerung, als ein mangels Inspiration und Esprit etwas glückloser Versuch an alte Kino- und Videotraditionen anzuschließen.

Die Stärken des Films liegen vor allem in seiner Ausstattung und deren Inszenierung. Durch eine kunstvolle und genaue Auslichtung gelingt es Kitamura eine recht eigene, künstliche Atmosphäre zu erschaffen, die ihren Ursprung im seit jeher eher abstrakten japanischen Theater hat. Dass Kitamura hier auch an die Traditionen der klassischen, getragenen und dramatischen Samuraifilme anschließen will, ist offensichtlich, doch so recht will das nicht gelingen. Die Dialoglastigkeit, die in diesen Filmen oft entscheidend für die Dramatik des Geschehens ist, verleiht Kitamuras Film eine gewisse Behäbigkeit, die auch das schöne Spiel mit Licht und Schatten auf den Gesichtern der Darsteller und der Kulisse kaum wettmachen kann. Der Umstand, dass Kitamura zudem selbst leidenschaftlicher Video-Geek ist, dessen Initiationserlebnisse wohl mit den zahlreichen, reißerischen direct-to-video-Knallern der 80er Jahre verbunden sind, lässt sich zudem nicht verhehlen und bricht schließlich im letzten Drittel des Films - wenn das Duell nach langem Palaver nun endlich stattfindet - vollends durch: Dazu gehört nicht nur blecherner Heavy-Metal im Keyboard-Sound, sondern auch die Inszenierung des Kampfes selbst: Es wird, soviel sei verraten, nicht etwa, wie es für den Samuraifilm typisch wäre, grimmig existenzialistisch, sondern - natürlich - durchgeknallt und findet seinen Höhepunkt schließlich in einem Ende, das gewissermaßen den letzten Bilder von Versus ein wenig nachempfunden ist. Das beißt sich alles doch sehr dem vorangegangenen Duktus und will, weil es doch sehr simpel nach Schema runtergespult wird, den Film auch nicht so recht befriedigend beschließen, zumal die Auseinandersetzung zwischen den beiden Antagonisten auch ein wenig hüftlahm geraten ist - da hat man in den letzten Jahren aus Fernost schon weit Atemberaubenderes gesehen. So bleibt Aragami als recht mäßig in Erinnerung, als ein mangels Inspiration und Esprit etwas glückloser Versuch an alte Kino- und Videotraditionen anzuschließen.Aragami (Japan 2002)

Regie/Drehbuch: Ryuhei Kitamura; Kamera: Takumi Furuya; Schnitt: Shuichi Kakesu; Darsteller: Takao Osawa, Masaya Kato, Kanae Uotani

Verleih: Rapid Eye Movies, Länge: ca. 80 Minuten

imdb | filmz.de | angelaufen.de | interview m. kitamura

Regie/Drehbuch: Ryuhei Kitamura; Kamera: Takumi Furuya; Schnitt: Shuichi Kakesu; Darsteller: Takao Osawa, Masaya Kato, Kanae Uotani

Verleih: Rapid Eye Movies, Länge: ca. 80 Minuten

imdb | filmz.de | angelaufen.de | interview m. kitamura

° ° °

Thema: Filmtagebuch

07. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

03.03.2004, Heimkino

Ein Schatzfilm, nicht anders kann man dieses Kleinod des japanischen Genrekinos bezeichnen. Einer jener Glücksfälle, in denen sich eine kommerzielle Ausrichtung mit tiefen Filmverständnis und, ja, Kunstsachverstand vermengt, dazu das gesunde Maß an Sorglosigkeit gegenüber althergebrachten Konventionen. Wagemut!

Einer der Haupteinflüsse auch für Tarantinos Kill Bill (filmtagebuch), nicht nur, weil er das tieftraurige Titellied dieses Films in seinen eigenen eingearbeitet hat. Auch die Erzählstruktur, die munter zwischen den Zeiten springt, wirkt geradezu wie eine Blaupause. Dann natürlich das mit Hochdruck aus den geöffneten Leibern spritzende Blut - es gibt reichlich davon -, der ganze Rache-Kern der Geschichte, der, bei aller Härte, doch nur tief melancholisch ist (zugegeben, hier liegt ein Unterschied - von der Dramatik, wie man sie hier zu sehen bekommt, ist Kill Bill weit entfernt). Und natürlich der Schnee, der leise niedersinkt, dann die Manga-Inserts, mit denen die japanische Historie in den Film einfließt.

Einer der Haupteinflüsse auch für Tarantinos Kill Bill (filmtagebuch), nicht nur, weil er das tieftraurige Titellied dieses Films in seinen eigenen eingearbeitet hat. Auch die Erzählstruktur, die munter zwischen den Zeiten springt, wirkt geradezu wie eine Blaupause. Dann natürlich das mit Hochdruck aus den geöffneten Leibern spritzende Blut - es gibt reichlich davon -, der ganze Rache-Kern der Geschichte, der, bei aller Härte, doch nur tief melancholisch ist (zugegeben, hier liegt ein Unterschied - von der Dramatik, wie man sie hier zu sehen bekommt, ist Kill Bill weit entfernt). Und natürlich der Schnee, der leise niedersinkt, dann die Manga-Inserts, mit denen die japanische Historie in den Film einfließt.

Überhaupt die historische Dimension. Lady Snowblood spielt etwa zur gleichen Zeit wie auch The Last Samurai (filmtagebuch) und verhandelt Ähnliches: Der Bruch in der japanischen Gesellschaft, das Spannverhältnis zwischen Tradition und Anpassung an westliche Vorstellungen, das das gesamte Land aufrüttelt. Yuki, die Lady aus dem Titel und ein erbarmungsloser Racheengel, verkörpert das alte Japan in einer Zeit der Auflösung, folgerichtig kann der Showdown nur auf einem diplomatischen Kongress stattfinden: Unter den Augen westlicher Elite zerfleischt sich Japan schlussendlich selbst. Wenn der letzte Schurke von der Galerie stürzt, reißt er die japanische Flagge mit sich. Diese Flagge, die an sich eine aufgehende Sonne darstellen soll, könnte auch, genausogut, einem Tropfen Blut im Schnee gleichen.

Erfreulich dennoch, dass, trotz dieses Subtextes, der Film auffällig wenig nationalistisch ausfällt. Lady Snowblood ist in erster Linie Kino zum Staunen, wo man alle paar Minuten mit neuen, fabelhaften Eindrücken gekitzelt wird, sorgfältig immer auf das "Wow" beim Zuschauer hin inszeniert, ohne aber überwältigen zu wollen. Ein Schatzfilm eben, wie gesagt.

imdb | mrqe | asiancineweb (ausführliches review, sehr lesenswert)

Ein Schatzfilm, nicht anders kann man dieses Kleinod des japanischen Genrekinos bezeichnen. Einer jener Glücksfälle, in denen sich eine kommerzielle Ausrichtung mit tiefen Filmverständnis und, ja, Kunstsachverstand vermengt, dazu das gesunde Maß an Sorglosigkeit gegenüber althergebrachten Konventionen. Wagemut!

Einer der Haupteinflüsse auch für Tarantinos Kill Bill (filmtagebuch), nicht nur, weil er das tieftraurige Titellied dieses Films in seinen eigenen eingearbeitet hat. Auch die Erzählstruktur, die munter zwischen den Zeiten springt, wirkt geradezu wie eine Blaupause. Dann natürlich das mit Hochdruck aus den geöffneten Leibern spritzende Blut - es gibt reichlich davon -, der ganze Rache-Kern der Geschichte, der, bei aller Härte, doch nur tief melancholisch ist (zugegeben, hier liegt ein Unterschied - von der Dramatik, wie man sie hier zu sehen bekommt, ist Kill Bill weit entfernt). Und natürlich der Schnee, der leise niedersinkt, dann die Manga-Inserts, mit denen die japanische Historie in den Film einfließt.

Einer der Haupteinflüsse auch für Tarantinos Kill Bill (filmtagebuch), nicht nur, weil er das tieftraurige Titellied dieses Films in seinen eigenen eingearbeitet hat. Auch die Erzählstruktur, die munter zwischen den Zeiten springt, wirkt geradezu wie eine Blaupause. Dann natürlich das mit Hochdruck aus den geöffneten Leibern spritzende Blut - es gibt reichlich davon -, der ganze Rache-Kern der Geschichte, der, bei aller Härte, doch nur tief melancholisch ist (zugegeben, hier liegt ein Unterschied - von der Dramatik, wie man sie hier zu sehen bekommt, ist Kill Bill weit entfernt). Und natürlich der Schnee, der leise niedersinkt, dann die Manga-Inserts, mit denen die japanische Historie in den Film einfließt.Überhaupt die historische Dimension. Lady Snowblood spielt etwa zur gleichen Zeit wie auch The Last Samurai (filmtagebuch) und verhandelt Ähnliches: Der Bruch in der japanischen Gesellschaft, das Spannverhältnis zwischen Tradition und Anpassung an westliche Vorstellungen, das das gesamte Land aufrüttelt. Yuki, die Lady aus dem Titel und ein erbarmungsloser Racheengel, verkörpert das alte Japan in einer Zeit der Auflösung, folgerichtig kann der Showdown nur auf einem diplomatischen Kongress stattfinden: Unter den Augen westlicher Elite zerfleischt sich Japan schlussendlich selbst. Wenn der letzte Schurke von der Galerie stürzt, reißt er die japanische Flagge mit sich. Diese Flagge, die an sich eine aufgehende Sonne darstellen soll, könnte auch, genausogut, einem Tropfen Blut im Schnee gleichen.

Erfreulich dennoch, dass, trotz dieses Subtextes, der Film auffällig wenig nationalistisch ausfällt. Lady Snowblood ist in erster Linie Kino zum Staunen, wo man alle paar Minuten mit neuen, fabelhaften Eindrücken gekitzelt wird, sorgfältig immer auf das "Wow" beim Zuschauer hin inszeniert, ohne aber überwältigen zu wollen. Ein Schatzfilm eben, wie gesagt.

imdb | mrqe | asiancineweb (ausführliches review, sehr lesenswert)

° ° °

Thema: Filmtagebuch

06. März 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

01.03., Kino Intimes

"... und weil der Mensch ein Mensch ist"

Ein Fußballspiel. Leidenschaftlich verfolgt von der Handvoll Figuren, die uns der Film vorstellt. Sie fiebern mit, die angespannten Gesichter füllen die Leinwand, Gegenschuss zum Spiel, dann wieder die Gesichter. Erst als sich etwas vor das Blick-/Spielfeld schiebt, wenn der Ball sich gefährlich dem Tor der Gegnermannschaft nähert, wenn genau dieses Tor, auch der entscheidende Moment, nicht mehr zu sehen ist, weil sich da ein Dach davor schiebt, wissen wir: Die sitzen gar nicht im Stadion. Die sitzen auf dem gerade im Bau befindlichen Hochhaus neben dran, wo der eine gerade als Bauarbeiter sein Brot verdient. Die anderen: arbeitslos, entmutigte Klassenkämpfer, gestrandet. In solchen Momenten, wenn der Film wie beiläufig seine Semantik zur Beschreibung der sozialen Peripherie entwickelt, ist er ganz bei sich und: groß. Das beißt sich etwas mit Momenten, die beinahe schon schal sind, wenn beispielsweise der eine, der Älteste, dessen Frau vor Jahren abgehauen ist, weil er ein Säufer ist, und seitdem lebt er verwahrlost, wie man nur verwahrlost leben kann, sich umgebracht hat, aus dem Fenster gesprungen ist er, liegt auf dem Vordach der Platte, in der er sein Dasein fristete (nennen wir es nicht "Leben") - da liegt er dann, das Licht drunter ist defekt, blinkt, als die Szene abblendet, verlischt es endgültig, wie der,der drüber liegt: Das ist so naheliegend wie störend.

"Beim Kaurismäki sieht das alles ganz anders aus, da ist das immer viel schöner", sagt S. nach dem Kino. Ja. Die Unterschiede sind ganz deutlich: Kaurismäki sucht im sozialen Elend Poesie und Solidarität und überhöht beides entsprechend. Das ist nichts Schlechtes. León de Aranoias Film hingegen hat anderes im Sinn: Er schaut, wo die Solidarität geblieben ist unter diesen Wegrationalisierten, wie es um diese bestellt ist. Zu Beginn deshalb heroische Bilder von der Fabrikbesetzung: Vermummte Arbeiter, Polizisten, Barrikaden, Auseinandersetzungen, Zusammenhalt. Darüber gelegt allerdings: Schöne, leichte Musik - ein Bruch. Und von diesen Bildern, die einen - ließe die Musik das doch nur zu - beinahe schon mitmachen lassen wollen, bei diesem Kampf, stürzen wir direkt hinüber in das, was später kommt: Der Film spielt zwei Jahre später (was wir lange nicht wissen), vom Zusammenhalt ist, bis auf ein paar Abende in der Kneipe, gemeinsame Besäufnisse kaum was geblieben. Probleme allerorten, kein Geld auf Tasche, die Fabrik klagt auf Schadensersatz - biografische Trümmer. Auswege gibt es nicht, nur Australien als Bild, der Kontinent, wo so viel Land ist, dass jeder dort vom Staat Land zugeteilt bekommt, wo alle alles teilen - so denkt der eine, wenn er in der Sonne liegt. Wie weit es wohl nach Australien ist, wie lange man mit dem Schiff fahren muss, um in dieses Paradies zu kommen, wissen sie nicht. Am Ende nur das verzweifelte Aufbäumen, der letzte Clou: Klauen wir uns ein Schiff, segeln wir etwas nach draußen, vielleicht ist dort Australien. Weit kommt man nicht: Nur ein paar Hundert Meter von der spanischen Küste weg, in die Sonne, die einem das Gesicht umschmeichelt, es naht schon die Küstenwache, als es Morgen wird: Bleiben wir zumindest gelassen, das ist alles was uns noch bleibt.

"Beim Kaurismäki sieht das alles ganz anders aus, da ist das immer viel schöner", sagt S. nach dem Kino. Ja. Die Unterschiede sind ganz deutlich: Kaurismäki sucht im sozialen Elend Poesie und Solidarität und überhöht beides entsprechend. Das ist nichts Schlechtes. León de Aranoias Film hingegen hat anderes im Sinn: Er schaut, wo die Solidarität geblieben ist unter diesen Wegrationalisierten, wie es um diese bestellt ist. Zu Beginn deshalb heroische Bilder von der Fabrikbesetzung: Vermummte Arbeiter, Polizisten, Barrikaden, Auseinandersetzungen, Zusammenhalt. Darüber gelegt allerdings: Schöne, leichte Musik - ein Bruch. Und von diesen Bildern, die einen - ließe die Musik das doch nur zu - beinahe schon mitmachen lassen wollen, bei diesem Kampf, stürzen wir direkt hinüber in das, was später kommt: Der Film spielt zwei Jahre später (was wir lange nicht wissen), vom Zusammenhalt ist, bis auf ein paar Abende in der Kneipe, gemeinsame Besäufnisse kaum was geblieben. Probleme allerorten, kein Geld auf Tasche, die Fabrik klagt auf Schadensersatz - biografische Trümmer. Auswege gibt es nicht, nur Australien als Bild, der Kontinent, wo so viel Land ist, dass jeder dort vom Staat Land zugeteilt bekommt, wo alle alles teilen - so denkt der eine, wenn er in der Sonne liegt. Wie weit es wohl nach Australien ist, wie lange man mit dem Schiff fahren muss, um in dieses Paradies zu kommen, wissen sie nicht. Am Ende nur das verzweifelte Aufbäumen, der letzte Clou: Klauen wir uns ein Schiff, segeln wir etwas nach draußen, vielleicht ist dort Australien. Weit kommt man nicht: Nur ein paar Hundert Meter von der spanischen Küste weg, in die Sonne, die einem das Gesicht umschmeichelt, es naht schon die Küstenwache, als es Morgen wird: Bleiben wir zumindest gelassen, das ist alles was uns noch bleibt.

Ein Film der Sorte: Wächst in den folgenden Tagen. Deshalb erst jetzt diese Zeilen.

imdb | offizielle site | angelaufen.de | filmz.de

"... und weil der Mensch ein Mensch ist"

Ein Fußballspiel. Leidenschaftlich verfolgt von der Handvoll Figuren, die uns der Film vorstellt. Sie fiebern mit, die angespannten Gesichter füllen die Leinwand, Gegenschuss zum Spiel, dann wieder die Gesichter. Erst als sich etwas vor das Blick-/Spielfeld schiebt, wenn der Ball sich gefährlich dem Tor der Gegnermannschaft nähert, wenn genau dieses Tor, auch der entscheidende Moment, nicht mehr zu sehen ist, weil sich da ein Dach davor schiebt, wissen wir: Die sitzen gar nicht im Stadion. Die sitzen auf dem gerade im Bau befindlichen Hochhaus neben dran, wo der eine gerade als Bauarbeiter sein Brot verdient. Die anderen: arbeitslos, entmutigte Klassenkämpfer, gestrandet. In solchen Momenten, wenn der Film wie beiläufig seine Semantik zur Beschreibung der sozialen Peripherie entwickelt, ist er ganz bei sich und: groß. Das beißt sich etwas mit Momenten, die beinahe schon schal sind, wenn beispielsweise der eine, der Älteste, dessen Frau vor Jahren abgehauen ist, weil er ein Säufer ist, und seitdem lebt er verwahrlost, wie man nur verwahrlost leben kann, sich umgebracht hat, aus dem Fenster gesprungen ist er, liegt auf dem Vordach der Platte, in der er sein Dasein fristete (nennen wir es nicht "Leben") - da liegt er dann, das Licht drunter ist defekt, blinkt, als die Szene abblendet, verlischt es endgültig, wie der,der drüber liegt: Das ist so naheliegend wie störend.

"Beim Kaurismäki sieht das alles ganz anders aus, da ist das immer viel schöner", sagt S. nach dem Kino. Ja. Die Unterschiede sind ganz deutlich: Kaurismäki sucht im sozialen Elend Poesie und Solidarität und überhöht beides entsprechend. Das ist nichts Schlechtes. León de Aranoias Film hingegen hat anderes im Sinn: Er schaut, wo die Solidarität geblieben ist unter diesen Wegrationalisierten, wie es um diese bestellt ist. Zu Beginn deshalb heroische Bilder von der Fabrikbesetzung: Vermummte Arbeiter, Polizisten, Barrikaden, Auseinandersetzungen, Zusammenhalt. Darüber gelegt allerdings: Schöne, leichte Musik - ein Bruch. Und von diesen Bildern, die einen - ließe die Musik das doch nur zu - beinahe schon mitmachen lassen wollen, bei diesem Kampf, stürzen wir direkt hinüber in das, was später kommt: Der Film spielt zwei Jahre später (was wir lange nicht wissen), vom Zusammenhalt ist, bis auf ein paar Abende in der Kneipe, gemeinsame Besäufnisse kaum was geblieben. Probleme allerorten, kein Geld auf Tasche, die Fabrik klagt auf Schadensersatz - biografische Trümmer. Auswege gibt es nicht, nur Australien als Bild, der Kontinent, wo so viel Land ist, dass jeder dort vom Staat Land zugeteilt bekommt, wo alle alles teilen - so denkt der eine, wenn er in der Sonne liegt. Wie weit es wohl nach Australien ist, wie lange man mit dem Schiff fahren muss, um in dieses Paradies zu kommen, wissen sie nicht. Am Ende nur das verzweifelte Aufbäumen, der letzte Clou: Klauen wir uns ein Schiff, segeln wir etwas nach draußen, vielleicht ist dort Australien. Weit kommt man nicht: Nur ein paar Hundert Meter von der spanischen Küste weg, in die Sonne, die einem das Gesicht umschmeichelt, es naht schon die Küstenwache, als es Morgen wird: Bleiben wir zumindest gelassen, das ist alles was uns noch bleibt.

"Beim Kaurismäki sieht das alles ganz anders aus, da ist das immer viel schöner", sagt S. nach dem Kino. Ja. Die Unterschiede sind ganz deutlich: Kaurismäki sucht im sozialen Elend Poesie und Solidarität und überhöht beides entsprechend. Das ist nichts Schlechtes. León de Aranoias Film hingegen hat anderes im Sinn: Er schaut, wo die Solidarität geblieben ist unter diesen Wegrationalisierten, wie es um diese bestellt ist. Zu Beginn deshalb heroische Bilder von der Fabrikbesetzung: Vermummte Arbeiter, Polizisten, Barrikaden, Auseinandersetzungen, Zusammenhalt. Darüber gelegt allerdings: Schöne, leichte Musik - ein Bruch. Und von diesen Bildern, die einen - ließe die Musik das doch nur zu - beinahe schon mitmachen lassen wollen, bei diesem Kampf, stürzen wir direkt hinüber in das, was später kommt: Der Film spielt zwei Jahre später (was wir lange nicht wissen), vom Zusammenhalt ist, bis auf ein paar Abende in der Kneipe, gemeinsame Besäufnisse kaum was geblieben. Probleme allerorten, kein Geld auf Tasche, die Fabrik klagt auf Schadensersatz - biografische Trümmer. Auswege gibt es nicht, nur Australien als Bild, der Kontinent, wo so viel Land ist, dass jeder dort vom Staat Land zugeteilt bekommt, wo alle alles teilen - so denkt der eine, wenn er in der Sonne liegt. Wie weit es wohl nach Australien ist, wie lange man mit dem Schiff fahren muss, um in dieses Paradies zu kommen, wissen sie nicht. Am Ende nur das verzweifelte Aufbäumen, der letzte Clou: Klauen wir uns ein Schiff, segeln wir etwas nach draußen, vielleicht ist dort Australien. Weit kommt man nicht: Nur ein paar Hundert Meter von der spanischen Küste weg, in die Sonne, die einem das Gesicht umschmeichelt, es naht schon die Küstenwache, als es Morgen wird: Bleiben wir zumindest gelassen, das ist alles was uns noch bleibt.Ein Film der Sorte: Wächst in den folgenden Tagen. Deshalb erst jetzt diese Zeilen.

imdb | offizielle site | angelaufen.de | filmz.de

° ° °

Thema: Filmtagebuch

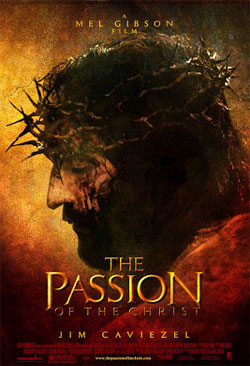

Die große Überraschung gleich zu Beginn: Nachdem man aufgrund der Berichterstattung in den letzten Monaten eigentlich ein naturalistisches Werk mit Schmutz, Physis und der altbekannten Liebe später Genrefilme zur organischen Textur erwartet hatte, erweist sich Mel Gibsons im Vorfeld heiß diskutierte Adaption von Jesu Leidensgeschichte bereits in den ersten Bildern als überstilisierte Angelegenheit. Der Garten Gethsemane, wo der Film seinen Anfang nimmt, erscheint, von einem malerischen Mond und bedrohlichen Wolken seltsam illuminiert, als ein filmischer Ort jenseits authentischer Dokumentationsweisen. Nicht viel Wunder nimmt es da, dass auch schon wenige Momente später Luzifer, der in dieser Inkarnation auch einem Fantasyfilm entnommen sein könnte, den um sein Leben betenden Jesus in Versuchung führen will. Ein wirklicher Bruch entstünde wohl nicht, denkt man sich insgeheim, liefen jetzt ein paar Hobbits durchs Bild. Jesus sieht Aragorn ja auch wirklich zu ähnlich und der Unterschied zwischen Elbisch und Aramäisch ist für den weder der einen noch der anderen Sprache Mächtigen zunächst auch nicht auszumachen.

Die große Überraschung gleich zu Beginn: Nachdem man aufgrund der Berichterstattung in den letzten Monaten eigentlich ein naturalistisches Werk mit Schmutz, Physis und der altbekannten Liebe später Genrefilme zur organischen Textur erwartet hatte, erweist sich Mel Gibsons im Vorfeld heiß diskutierte Adaption von Jesu Leidensgeschichte bereits in den ersten Bildern als überstilisierte Angelegenheit. Der Garten Gethsemane, wo der Film seinen Anfang nimmt, erscheint, von einem malerischen Mond und bedrohlichen Wolken seltsam illuminiert, als ein filmischer Ort jenseits authentischer Dokumentationsweisen. Nicht viel Wunder nimmt es da, dass auch schon wenige Momente später Luzifer, der in dieser Inkarnation auch einem Fantasyfilm entnommen sein könnte, den um sein Leben betenden Jesus in Versuchung führen will. Ein wirklicher Bruch entstünde wohl nicht, denkt man sich insgeheim, liefen jetzt ein paar Hobbits durchs Bild. Jesus sieht Aragorn ja auch wirklich zu ähnlich und der Unterschied zwischen Elbisch und Aramäisch ist für den weder der einen noch der anderen Sprache Mächtigen zunächst auch nicht auszumachen.Diese Stilisierung zieht sich weiter durch den Film, der somit als offenbar höchst unschlüssig erscheint, was er denn nun eigentlich ist. Die linguistische Recherche, um den Schauspielern den Sprachklang längst vergangener Jahrhunderte in den Mund zu legen, sowie die akribische Detailversessenheit in der Schilderung der Folterungen und physischen Qualen brechen sich zum Teil höchst unelegant mit der steten filmischen Glorifizierung einzelner Mosaiksteinchen und Episödchen der hinlänglich bekannten Passionsgeschichte mittels visuell und auditiv eigentlich nur naheliegenden, eben kaum reflektiert ausgewählten Stilmitteln: Peitschen schwingen in Zeitlupe nieder, stürzt Jesus auf dem Weg nach Golgatha scheinen entsprechende Momente in den Kampfsequenzen der Rocky-Filme Pate gestanden zu haben, erinnert sich Jesus an das letzte Abendmahl, so scheint dies, zumindest was die Ausleuchtung betrifft, in einer Malerei von Rembrandt stattgefunden zu haben, während Streicher uninspirierte Ethnorhythmen umschmeicheln. Kurzum: Dieser Film ist durch und durch Hollywood der schlimmsten Sorte, trotz allen Blutes und der zahlreichen physischen Härten, denen er, der Vorlage bald schon schmerzhaft nibelungentreu ergeben, seinen Protagonisten aussetzt.

In all seinen Posen und Beschwörungen bleibt der Film dabei oft schon erschreckend leer. Er will überwältigen, er will atemberaubend sein, "Ecce homo" schreit er den Zuschauer an, wenn er seine Kamera immer und immer wieder auf die Versehrungen Christi lenkt, das Blut dickflüssig und literweise von seinem Körper tropfen lässt, kommt dabei aber selten über die Faszinationskraft läppischer Touristenpostkarten aus Rom hinaus. Im Gegenteil könnte man - gelinde gesagt amüsiert - auch feststellen, dass Gibson in seiner naiven Ergebenheit der heiligen Mission einen Bärendienst erwiesen hat. Da es dem Film an epischer Tiefe ähnlich mangelt wie dem gekreuzigten Heiland an Wasser, wirken, zumal für den skeptischen Geist, nicht wenige große Gesten in ihrer inszenatorischen naiven Unbeholfenheit auf theatralische Art und Weise unfreiwillig komisch: Kommt Jesus auf seinem Marsch dorthin Golgatha ins Blickfeld, erinnert er sich unweigerlich an die Bergpredigt. Wäscht sich der bemerkenswert nobel gezeichnete Pilatus die Hände in Unschuld, denkt der schon sichtlich Geschundene ans Händewaschen während des Abendmahls. Wird er quasi von der hysterisierten Masse zum Tode verurteilt, flattert eine Taube über den Platz - in Zeitlupe versteht sich. Das alles wirkt rein dramaturgisch, aber auch in seiner stets bloß behaupteten Bildkraft mitunter so plump zusammengeschustert wie in einem TV-Film eines wenig engagierten Filmschulstudenten aus dem zweiten Semester und lässt bisweilen Zweifel an Gibsons Fähigkeiten aufkommen.

In all seinen Posen und Beschwörungen bleibt der Film dabei oft schon erschreckend leer. Er will überwältigen, er will atemberaubend sein, "Ecce homo" schreit er den Zuschauer an, wenn er seine Kamera immer und immer wieder auf die Versehrungen Christi lenkt, das Blut dickflüssig und literweise von seinem Körper tropfen lässt, kommt dabei aber selten über die Faszinationskraft läppischer Touristenpostkarten aus Rom hinaus. Im Gegenteil könnte man - gelinde gesagt amüsiert - auch feststellen, dass Gibson in seiner naiven Ergebenheit der heiligen Mission einen Bärendienst erwiesen hat. Da es dem Film an epischer Tiefe ähnlich mangelt wie dem gekreuzigten Heiland an Wasser, wirken, zumal für den skeptischen Geist, nicht wenige große Gesten in ihrer inszenatorischen naiven Unbeholfenheit auf theatralische Art und Weise unfreiwillig komisch: Kommt Jesus auf seinem Marsch dorthin Golgatha ins Blickfeld, erinnert er sich unweigerlich an die Bergpredigt. Wäscht sich der bemerkenswert nobel gezeichnete Pilatus die Hände in Unschuld, denkt der schon sichtlich Geschundene ans Händewaschen während des Abendmahls. Wird er quasi von der hysterisierten Masse zum Tode verurteilt, flattert eine Taube über den Platz - in Zeitlupe versteht sich. Das alles wirkt rein dramaturgisch, aber auch in seiner stets bloß behaupteten Bildkraft mitunter so plump zusammengeschustert wie in einem TV-Film eines wenig engagierten Filmschulstudenten aus dem zweiten Semester und lässt bisweilen Zweifel an Gibsons Fähigkeiten aufkommen.Wobei der Film rein handwerklich gewiss gelungen ist: Maske, Kulisse und Ausstattung sind sichtlich bemüht, das Beste aus einem Film zu holen, den der Mann auf dem Regiestuhl in seinem missionarischen, entsprechend unreflektiertem Eifer gerade gezielt in den Sand zu setzen droht. Doch das Aufbäumen bleibt vergeblich: Die Passion Christi entpuppt sich allenfalls als leeres Pathoskino, das um die geistige Verfassung allzu glühender Christen bangen lässt. Warum dieser Film nötig war - von Selbstverwirklichungstendenzen seines Autoren abgesehen - kann bestenfalls nur Gegenstand von Spekulationen sein: Der Kniff, Schauspieler in toten Sprachen reden zu lassen, nutzt sich schneller ab als Blut auf sonnerhitzten Pflastersteinen in Jerusalem vertrocknet ist und baut obendrein, wie auch die naturalistischen, im Laufe recht redundanten Folterdarstellungen, einen künstlerischen Widerspruch auf, der dem Film langfristig das Genick bricht. Blieben allein die Qualitäten als sozusagen fiktive Dokumentation antiker Folter- und Hinrichtungsmethoden, dann aber unter dem Gesichtspunkt vor allem visuell-reißerischer Spekulationen (womit sich Gibson in bester 70er Jahre Bahnhofskinotradition wiederfände, in der Hexen in gleichnamigen Filmen bis aufs Blut gequält wurden). Wie auch immer: Dieses Medienecho ist dieser über weite Strecken schlicht unerhebliche Film nicht wert.

Ab 18. März im Constantin Verleih in den Kinos.

Die Passion Christi (The Passion of the Christ, USA 2004)

Regie: Mel Gibson; Drehbuch: Benedict Fitzgerald, Mel Gibson; Kamera: Caleb Deschane; Schnitt:John Wright ; Darsteller: James Caviezel, Claudia Gerini, Maia Morgenstern, Sergio Rubini, Toni Bertorelli,Roberto Bestazzoni, Francesco Cabras, Rosalinda Celentano, u.a.

Verleih: Constantin

imdb | offizielle site | mrqe | filmz.de | angelaufen

Regie: Mel Gibson; Drehbuch: Benedict Fitzgerald, Mel Gibson; Kamera: Caleb Deschane; Schnitt:John Wright ; Darsteller: James Caviezel, Claudia Gerini, Maia Morgenstern, Sergio Rubini, Toni Bertorelli,Roberto Bestazzoni, Francesco Cabras, Rosalinda Celentano, u.a.

Verleih: Constantin

imdb | offizielle site | mrqe | filmz.de | angelaufen

° ° °

lol