Thema: Filmtagebuch

08. Mai 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

06.05.2004, Heimkino

[ Inhaltsangabe | Trailer ]

"Deadock ist fantastisch. Ein bizarrer, glühender Film.", meint Alexandro Jodorowsky, der - Zufall? - im gleichen Jahr seinen mindestens ebenso fantastischen El Topo (Mexiko 1970) gedreht hat.

Deadlock zehrt deutlich von den Vorgaben des Italowesterns, doch gibt er sich in einer Zeit, in der dieser seinen Höhepunkt eigentlich schon überschritten hatte, nicht damit zufrieden, einfach nur noch eine weitere Geschichte aus dem 19. Jahrundert im Staub der mexikanischen Sierra zu erzählen. Im Gegenteil: Er verfrachtet eine düstere, von Camus wie von Beckett inspirierte Gangstergeschichte mit aktuellem Zeitbezug in jene Kulisse, wie man sie aus den italienischen Western kennt: Staub, Zerfall, Dreck, Schweiß, grobes Textil, karge Landschaft - geografisch wie physiognomisch.

Deadlock zehrt deutlich von den Vorgaben des Italowesterns, doch gibt er sich in einer Zeit, in der dieser seinen Höhepunkt eigentlich schon überschritten hatte, nicht damit zufrieden, einfach nur noch eine weitere Geschichte aus dem 19. Jahrundert im Staub der mexikanischen Sierra zu erzählen. Im Gegenteil: Er verfrachtet eine düstere, von Camus wie von Beckett inspirierte Gangstergeschichte mit aktuellem Zeitbezug in jene Kulisse, wie man sie aus den italienischen Western kennt: Staub, Zerfall, Dreck, Schweiß, grobes Textil, karge Landschaft - geografisch wie physiognomisch.

Eine tödliche Figurenkonstellation mitten im Niemandsland, weit weg von sozialen Verbindlichkeiten. Die bizarre Leere der Landschaft entspricht der Leere der Figuren, ihres Handelns, ihrer Ziele. Ein Batzen Geld (dessen Geschichte wir nicht kennen, nur natürlich: ehrlich verdient wurde es nicht), ein Wagen, ein, zwei Gewehre bestimmen die Figuren, um diese Gegenstände kreist sich alles. Ein unbedachter Schritt zuviel bedeutet den Tod. Der trottelige, irgendwie zwar gutmütige, dennoch denkbar unsympathische Pechvogel Charles Dump (Mario Adorf) bekommt dies bald zu spüren. Die anderen beiden: Undurchdringliche Fassaden, wortkarg, was mag in ihren vorgehen, wo kommen sie her? Auf was beziehen sie sich, wenn sie kaum dechiffrierbar von "früher" erzählen? Ein tödliches Spiel liegt in der Luft, in Gesten und Worten. Zwei Frauen am Rande noch, beide bizarr, die eine grotesk, die andere geheimnisvoll. Der Western hat immer auch mit Landschaft zu tun, natürlich auch mit Frauen - beide wollen erobert werden. Die eine wurde vor langer Zeit erobert und ist es nun nicht mehr, die andere wird erobert werden, aber zu welchem Preis? Diese Frage wird beiden gestellt werden dürfen: Eroberter und Eroberer.

Sonne. Harte, unnachgiebige, alles verbrennende Sonne. So beginnt der Film. Er beginnt wie andere enden und gibt damit das Programm vor: In Deadlock ist alles schon zum Ende gekommen: Die Personen, die Stadt draußen in der Sierra, die Dinge, die Gesichter - selbst das Geld scheint alt und dreckig, vor allem aber: Jenseits des ökonomischen Kreislaufs. Was soll damit gekauft werden? Wenn der Überlebende am Ende Richtung Horizont geht, das Geld im Koffer, dann bewegt er sich auf Ruinen zu und nicht in einen romantischen Sonnenuntergang - hier gibt es nichts, was Geld kaufen könnte, es ist eigentlich nur buntes Papier im Angesicht einer Apokalypse, die der stete kosmische Bezug zur Sonne anzudeuten scheint. Wenn der Bösewicht die Stadt erreicht, ist sein Name "Sunshine" - er trägt schwarz, einen Rollkragenpullover - Existenzialist, Nihilist. In Deadlock ist alles schon vorher geschehen, alles nur noch Echo. Und er riecht nach von der Sonne ausgedörrtem Fleisch, nach altem Schweiß und jahrhundertaltem Staub, der sich auf Zungen legt, dort jeden Nerv abtötet.

Sonne. Harte, unnachgiebige, alles verbrennende Sonne. So beginnt der Film. Er beginnt wie andere enden und gibt damit das Programm vor: In Deadlock ist alles schon zum Ende gekommen: Die Personen, die Stadt draußen in der Sierra, die Dinge, die Gesichter - selbst das Geld scheint alt und dreckig, vor allem aber: Jenseits des ökonomischen Kreislaufs. Was soll damit gekauft werden? Wenn der Überlebende am Ende Richtung Horizont geht, das Geld im Koffer, dann bewegt er sich auf Ruinen zu und nicht in einen romantischen Sonnenuntergang - hier gibt es nichts, was Geld kaufen könnte, es ist eigentlich nur buntes Papier im Angesicht einer Apokalypse, die der stete kosmische Bezug zur Sonne anzudeuten scheint. Wenn der Bösewicht die Stadt erreicht, ist sein Name "Sunshine" - er trägt schwarz, einen Rollkragenpullover - Existenzialist, Nihilist. In Deadlock ist alles schon vorher geschehen, alles nur noch Echo. Und er riecht nach von der Sonne ausgedörrtem Fleisch, nach altem Schweiß und jahrhundertaltem Staub, der sich auf Zungen legt, dort jeden Nerv abtötet.

Was Roland Klick hier geschaffen hat, ist mit Worten eigentlich kaum zu beschreiben. Man möchte "Meisterwerk" sagen und hätte damit vermutlich Recht. Wäre diese Floskel nur nicht so unendlich schal. Vielleicht hätte ich es mit den Worten Jodorowskys, einem der letzten großen Kinomystiker, auf sich beruhen lassen sollen. Das permanente, absurde Scheitern, das Deadlock in Bilder fasst, setzt sich jenseits der Leinwand, des Bildschirms fort. In Permanenz.

imdb | Roland Klick:Portrait | rolandklick.de

[ Inhaltsangabe | Trailer ]

"Deadock ist fantastisch. Ein bizarrer, glühender Film.", meint Alexandro Jodorowsky, der - Zufall? - im gleichen Jahr seinen mindestens ebenso fantastischen El Topo (Mexiko 1970) gedreht hat.

Deadlock zehrt deutlich von den Vorgaben des Italowesterns, doch gibt er sich in einer Zeit, in der dieser seinen Höhepunkt eigentlich schon überschritten hatte, nicht damit zufrieden, einfach nur noch eine weitere Geschichte aus dem 19. Jahrundert im Staub der mexikanischen Sierra zu erzählen. Im Gegenteil: Er verfrachtet eine düstere, von Camus wie von Beckett inspirierte Gangstergeschichte mit aktuellem Zeitbezug in jene Kulisse, wie man sie aus den italienischen Western kennt: Staub, Zerfall, Dreck, Schweiß, grobes Textil, karge Landschaft - geografisch wie physiognomisch.

Deadlock zehrt deutlich von den Vorgaben des Italowesterns, doch gibt er sich in einer Zeit, in der dieser seinen Höhepunkt eigentlich schon überschritten hatte, nicht damit zufrieden, einfach nur noch eine weitere Geschichte aus dem 19. Jahrundert im Staub der mexikanischen Sierra zu erzählen. Im Gegenteil: Er verfrachtet eine düstere, von Camus wie von Beckett inspirierte Gangstergeschichte mit aktuellem Zeitbezug in jene Kulisse, wie man sie aus den italienischen Western kennt: Staub, Zerfall, Dreck, Schweiß, grobes Textil, karge Landschaft - geografisch wie physiognomisch.Eine tödliche Figurenkonstellation mitten im Niemandsland, weit weg von sozialen Verbindlichkeiten. Die bizarre Leere der Landschaft entspricht der Leere der Figuren, ihres Handelns, ihrer Ziele. Ein Batzen Geld (dessen Geschichte wir nicht kennen, nur natürlich: ehrlich verdient wurde es nicht), ein Wagen, ein, zwei Gewehre bestimmen die Figuren, um diese Gegenstände kreist sich alles. Ein unbedachter Schritt zuviel bedeutet den Tod. Der trottelige, irgendwie zwar gutmütige, dennoch denkbar unsympathische Pechvogel Charles Dump (Mario Adorf) bekommt dies bald zu spüren. Die anderen beiden: Undurchdringliche Fassaden, wortkarg, was mag in ihren vorgehen, wo kommen sie her? Auf was beziehen sie sich, wenn sie kaum dechiffrierbar von "früher" erzählen? Ein tödliches Spiel liegt in der Luft, in Gesten und Worten. Zwei Frauen am Rande noch, beide bizarr, die eine grotesk, die andere geheimnisvoll. Der Western hat immer auch mit Landschaft zu tun, natürlich auch mit Frauen - beide wollen erobert werden. Die eine wurde vor langer Zeit erobert und ist es nun nicht mehr, die andere wird erobert werden, aber zu welchem Preis? Diese Frage wird beiden gestellt werden dürfen: Eroberter und Eroberer.

Sonne. Harte, unnachgiebige, alles verbrennende Sonne. So beginnt der Film. Er beginnt wie andere enden und gibt damit das Programm vor: In Deadlock ist alles schon zum Ende gekommen: Die Personen, die Stadt draußen in der Sierra, die Dinge, die Gesichter - selbst das Geld scheint alt und dreckig, vor allem aber: Jenseits des ökonomischen Kreislaufs. Was soll damit gekauft werden? Wenn der Überlebende am Ende Richtung Horizont geht, das Geld im Koffer, dann bewegt er sich auf Ruinen zu und nicht in einen romantischen Sonnenuntergang - hier gibt es nichts, was Geld kaufen könnte, es ist eigentlich nur buntes Papier im Angesicht einer Apokalypse, die der stete kosmische Bezug zur Sonne anzudeuten scheint. Wenn der Bösewicht die Stadt erreicht, ist sein Name "Sunshine" - er trägt schwarz, einen Rollkragenpullover - Existenzialist, Nihilist. In Deadlock ist alles schon vorher geschehen, alles nur noch Echo. Und er riecht nach von der Sonne ausgedörrtem Fleisch, nach altem Schweiß und jahrhundertaltem Staub, der sich auf Zungen legt, dort jeden Nerv abtötet.

Sonne. Harte, unnachgiebige, alles verbrennende Sonne. So beginnt der Film. Er beginnt wie andere enden und gibt damit das Programm vor: In Deadlock ist alles schon zum Ende gekommen: Die Personen, die Stadt draußen in der Sierra, die Dinge, die Gesichter - selbst das Geld scheint alt und dreckig, vor allem aber: Jenseits des ökonomischen Kreislaufs. Was soll damit gekauft werden? Wenn der Überlebende am Ende Richtung Horizont geht, das Geld im Koffer, dann bewegt er sich auf Ruinen zu und nicht in einen romantischen Sonnenuntergang - hier gibt es nichts, was Geld kaufen könnte, es ist eigentlich nur buntes Papier im Angesicht einer Apokalypse, die der stete kosmische Bezug zur Sonne anzudeuten scheint. Wenn der Bösewicht die Stadt erreicht, ist sein Name "Sunshine" - er trägt schwarz, einen Rollkragenpullover - Existenzialist, Nihilist. In Deadlock ist alles schon vorher geschehen, alles nur noch Echo. Und er riecht nach von der Sonne ausgedörrtem Fleisch, nach altem Schweiß und jahrhundertaltem Staub, der sich auf Zungen legt, dort jeden Nerv abtötet.Was Roland Klick hier geschaffen hat, ist mit Worten eigentlich kaum zu beschreiben. Man möchte "Meisterwerk" sagen und hätte damit vermutlich Recht. Wäre diese Floskel nur nicht so unendlich schal. Vielleicht hätte ich es mit den Worten Jodorowskys, einem der letzten großen Kinomystiker, auf sich beruhen lassen sollen. Das permanente, absurde Scheitern, das Deadlock in Bilder fasst, setzt sich jenseits der Leinwand, des Bildschirms fort. In Permanenz.

imdb | Roland Klick:Portrait | rolandklick.de

° ° °

Thema: Filmtagebuch

22.04.2004, Kosmos UFA Palast

Ich habe mich lange mit dem Film rumgetragen. Er hat mir - von einigen kurzen, tollen Momenten abgesehen - nicht gefallen. Ich konnte es nicht fassen, hatte zwar anderes erwartet, doch nicht das. Und immer wieder der Gedanke: Das kann nicht sein, es darf nicht sein - Tarantino kann unmöglich zum ersten Mal nicht funktionieren. Lange überlegt, nachgedacht, auch diskutiert. Zu kaum einem Schluß gekommen. Sicher, ein paar Aspekte, die sehe ich jetzt anders. Im wesentlichen aber bleibt meine Einschätzung beim Alten und die wurde hier von je-b und dort von Knörer nahezu rundum passend niedergeschrieben. Statt eines Tagebucheintrags also diese Verweise, als Ausdruck meiner eigenen Unentschlossenheit auch.

imdb | mrqe | filmz | angelaufen

Ich habe mich lange mit dem Film rumgetragen. Er hat mir - von einigen kurzen, tollen Momenten abgesehen - nicht gefallen. Ich konnte es nicht fassen, hatte zwar anderes erwartet, doch nicht das. Und immer wieder der Gedanke: Das kann nicht sein, es darf nicht sein - Tarantino kann unmöglich zum ersten Mal nicht funktionieren. Lange überlegt, nachgedacht, auch diskutiert. Zu kaum einem Schluß gekommen. Sicher, ein paar Aspekte, die sehe ich jetzt anders. Im wesentlichen aber bleibt meine Einschätzung beim Alten und die wurde hier von je-b und dort von Knörer nahezu rundum passend niedergeschrieben. Statt eines Tagebucheintrags also diese Verweise, als Ausdruck meiner eigenen Unentschlossenheit auch.

imdb | mrqe | filmz | angelaufen

° ° °

Thema: Filmtagebuch

06. Mai 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

vor kurzem, Heimkino

In einem Moment bricht alles auf: Die Fassade, die Biografie verdeckt. Die Souveränität, mit der man die eigene Passion in Worte kleidet. Das abgeklärte Auftreten, wenn man sich selbt - natürlich grinsend, was sonst - als "nicht weniger geisteskrank als jeder andere Künstler" beschreibt, darum wohlwissend, dass sowas nur ein Dandy von sich behaupten kann (und somit Distanz zur vermeintlichen Offenheit schon wieder aufgebaut wurde). Die Gedankenentwürfe, die freilich immer nur in der Sinnlosigkeit des Tuns ihren Fluchtpunkt finden. Der ganze kecke Witz, den er - Reinhold Messner - an jeder Stelle anbringt, alles, wirklch alles bricht in sich zusammen. In einer einzigen Sekunde, ja kürzer sogar noch: Eine Zeitbemessung in Frames wäre hier am sinnvollsten.

Beide sitzen im Zelt, Herzog und Messner, Verwandte im Geiste und im Blick auf die Welt. Romantiker, Metaphysiker, dem Größenwahn ins Auge Blickende. Die nächsten Tage geht's nach oben, man ist auf Zwischenhalt: Mit einem Schweizer wagt es Messner zwei 8000er in einem Marsch zu überschreiten - das war nie dagewesen. Herzog bohrt, wie nur er zu bohren versteht, in einer Situation, in der jedes Bohren fast schon körperlicher Gewalt, wenn nicht versuchtem Mord entspricht: Wie er den Tod des Bruders vor über 10 Jahren bei einer gemeinsamen Besteigung verwunden habe, er, der Überlebende, wenn auch nur, das beeilt sich Messner anzufügen, knapp. Messner konsterniert. Die harte, souveräne Stimme zittert. Das rumort in dem Mann, ganz klar. Doch die Antwort bleibt artikuliert, bemüht, er, der Bruder, sei noch immer neben ihm, ganz nahe oft, denn wer sich auf Ebene der Intuition, des Instinkts nahe kommt, der ist nie getrennt. Wie er, Messner, denn seiner Mutter vor das Angesicht getreten wäre. Ein Riß. Ein Riß durch diesen Menschen, durch den Film, der zuvor von distanziertem Optimismus, von harten Worten, vielen Gedankenreisen geprägt war, von Überlegungen pragmatischer und philosophischer Art, von traumwandlerischen Bildern, wie sie in einem Dokumentarfilm eigentlich doch fehl am Platze wären. Ein Riß, der durch Mark und Bein geht, körperlich schmerzt, das Zusehen fast unerträglich gestaltet: Messner bricht in Tränen aus, wie ich noch nie einen Menschen in Tränen habe ausbrechen sehen. Ein existenzeller Schmerz, der sich hier Ausdruck verschafft (der Schmerz, nicht der Mensch, der ist nur das Medium), der binnen weniger Sekunden auf den Zuschauer übertragen ist (oder sagen wir: eine Ahnung davon). Messner: weint. Die Kamera: beobachtet gnadenlos.

Beide sitzen im Zelt, Herzog und Messner, Verwandte im Geiste und im Blick auf die Welt. Romantiker, Metaphysiker, dem Größenwahn ins Auge Blickende. Die nächsten Tage geht's nach oben, man ist auf Zwischenhalt: Mit einem Schweizer wagt es Messner zwei 8000er in einem Marsch zu überschreiten - das war nie dagewesen. Herzog bohrt, wie nur er zu bohren versteht, in einer Situation, in der jedes Bohren fast schon körperlicher Gewalt, wenn nicht versuchtem Mord entspricht: Wie er den Tod des Bruders vor über 10 Jahren bei einer gemeinsamen Besteigung verwunden habe, er, der Überlebende, wenn auch nur, das beeilt sich Messner anzufügen, knapp. Messner konsterniert. Die harte, souveräne Stimme zittert. Das rumort in dem Mann, ganz klar. Doch die Antwort bleibt artikuliert, bemüht, er, der Bruder, sei noch immer neben ihm, ganz nahe oft, denn wer sich auf Ebene der Intuition, des Instinkts nahe kommt, der ist nie getrennt. Wie er, Messner, denn seiner Mutter vor das Angesicht getreten wäre. Ein Riß. Ein Riß durch diesen Menschen, durch den Film, der zuvor von distanziertem Optimismus, von harten Worten, vielen Gedankenreisen geprägt war, von Überlegungen pragmatischer und philosophischer Art, von traumwandlerischen Bildern, wie sie in einem Dokumentarfilm eigentlich doch fehl am Platze wären. Ein Riß, der durch Mark und Bein geht, körperlich schmerzt, das Zusehen fast unerträglich gestaltet: Messner bricht in Tränen aus, wie ich noch nie einen Menschen in Tränen habe ausbrechen sehen. Ein existenzeller Schmerz, der sich hier Ausdruck verschafft (der Schmerz, nicht der Mensch, der ist nur das Medium), der binnen weniger Sekunden auf den Zuschauer übertragen ist (oder sagen wir: eine Ahnung davon). Messner: weint. Die Kamera: beobachtet gnadenlos.

Es gibt kaum ein unbehaglicheres Bild als dieses, kaum ein wirkungsvolleres. Hier dreht sich der zuweilen fiktionalisiert, inszeniert erscheinende Dokumentarfilm auf den Kopf, zelebriert eine Authentizität, die schwindlig macht. Der Schlüssel- und Angelpunkt in diesem Film, in dem alles - Messner, der Berg, das Leben, nicht zuletzt Herzogs ganze Filmograhie - zu kulminieren scheint. Das romantisch Verklärende drum herum hat einen wahren inneren Kern, sein Name ist Existenz, sein Symptom der Schmerz. Unendlicher Schmerz. Der Rest drumrum nur Trost, sinnlos obendrein.

Gasherbrum - Der leuchtende Berg ist nur auf ersten Blick eine Dokumentation über eine wahnwitzige Bergbesteigung (die, immerhin, erfolgreich zuende geht, wenn auch gerade so - das Scheitern, das längst schon als Herzogs Motiv gilt, hat sich schon weit vorher vollzogen, mithin in der Geburt). Sie sagt etwas tiefgründiges über das Leben aus, etwas Wahres, das nur in der Sinnlosigkeit einer Bergbesteigung Ausdruck finden kann. Vielleicht Herzogs bester Film.

Hinweis: Als Bonusfilm auf der dieser Tage erscheinenden DVD von Herz aus Glas (D 1975), die schon alleine deshalb (aber nicht nur) zu empfehlen ist.

imdb

In einem Moment bricht alles auf: Die Fassade, die Biografie verdeckt. Die Souveränität, mit der man die eigene Passion in Worte kleidet. Das abgeklärte Auftreten, wenn man sich selbt - natürlich grinsend, was sonst - als "nicht weniger geisteskrank als jeder andere Künstler" beschreibt, darum wohlwissend, dass sowas nur ein Dandy von sich behaupten kann (und somit Distanz zur vermeintlichen Offenheit schon wieder aufgebaut wurde). Die Gedankenentwürfe, die freilich immer nur in der Sinnlosigkeit des Tuns ihren Fluchtpunkt finden. Der ganze kecke Witz, den er - Reinhold Messner - an jeder Stelle anbringt, alles, wirklch alles bricht in sich zusammen. In einer einzigen Sekunde, ja kürzer sogar noch: Eine Zeitbemessung in Frames wäre hier am sinnvollsten.

Beide sitzen im Zelt, Herzog und Messner, Verwandte im Geiste und im Blick auf die Welt. Romantiker, Metaphysiker, dem Größenwahn ins Auge Blickende. Die nächsten Tage geht's nach oben, man ist auf Zwischenhalt: Mit einem Schweizer wagt es Messner zwei 8000er in einem Marsch zu überschreiten - das war nie dagewesen. Herzog bohrt, wie nur er zu bohren versteht, in einer Situation, in der jedes Bohren fast schon körperlicher Gewalt, wenn nicht versuchtem Mord entspricht: Wie er den Tod des Bruders vor über 10 Jahren bei einer gemeinsamen Besteigung verwunden habe, er, der Überlebende, wenn auch nur, das beeilt sich Messner anzufügen, knapp. Messner konsterniert. Die harte, souveräne Stimme zittert. Das rumort in dem Mann, ganz klar. Doch die Antwort bleibt artikuliert, bemüht, er, der Bruder, sei noch immer neben ihm, ganz nahe oft, denn wer sich auf Ebene der Intuition, des Instinkts nahe kommt, der ist nie getrennt. Wie er, Messner, denn seiner Mutter vor das Angesicht getreten wäre. Ein Riß. Ein Riß durch diesen Menschen, durch den Film, der zuvor von distanziertem Optimismus, von harten Worten, vielen Gedankenreisen geprägt war, von Überlegungen pragmatischer und philosophischer Art, von traumwandlerischen Bildern, wie sie in einem Dokumentarfilm eigentlich doch fehl am Platze wären. Ein Riß, der durch Mark und Bein geht, körperlich schmerzt, das Zusehen fast unerträglich gestaltet: Messner bricht in Tränen aus, wie ich noch nie einen Menschen in Tränen habe ausbrechen sehen. Ein existenzeller Schmerz, der sich hier Ausdruck verschafft (der Schmerz, nicht der Mensch, der ist nur das Medium), der binnen weniger Sekunden auf den Zuschauer übertragen ist (oder sagen wir: eine Ahnung davon). Messner: weint. Die Kamera: beobachtet gnadenlos.

Beide sitzen im Zelt, Herzog und Messner, Verwandte im Geiste und im Blick auf die Welt. Romantiker, Metaphysiker, dem Größenwahn ins Auge Blickende. Die nächsten Tage geht's nach oben, man ist auf Zwischenhalt: Mit einem Schweizer wagt es Messner zwei 8000er in einem Marsch zu überschreiten - das war nie dagewesen. Herzog bohrt, wie nur er zu bohren versteht, in einer Situation, in der jedes Bohren fast schon körperlicher Gewalt, wenn nicht versuchtem Mord entspricht: Wie er den Tod des Bruders vor über 10 Jahren bei einer gemeinsamen Besteigung verwunden habe, er, der Überlebende, wenn auch nur, das beeilt sich Messner anzufügen, knapp. Messner konsterniert. Die harte, souveräne Stimme zittert. Das rumort in dem Mann, ganz klar. Doch die Antwort bleibt artikuliert, bemüht, er, der Bruder, sei noch immer neben ihm, ganz nahe oft, denn wer sich auf Ebene der Intuition, des Instinkts nahe kommt, der ist nie getrennt. Wie er, Messner, denn seiner Mutter vor das Angesicht getreten wäre. Ein Riß. Ein Riß durch diesen Menschen, durch den Film, der zuvor von distanziertem Optimismus, von harten Worten, vielen Gedankenreisen geprägt war, von Überlegungen pragmatischer und philosophischer Art, von traumwandlerischen Bildern, wie sie in einem Dokumentarfilm eigentlich doch fehl am Platze wären. Ein Riß, der durch Mark und Bein geht, körperlich schmerzt, das Zusehen fast unerträglich gestaltet: Messner bricht in Tränen aus, wie ich noch nie einen Menschen in Tränen habe ausbrechen sehen. Ein existenzeller Schmerz, der sich hier Ausdruck verschafft (der Schmerz, nicht der Mensch, der ist nur das Medium), der binnen weniger Sekunden auf den Zuschauer übertragen ist (oder sagen wir: eine Ahnung davon). Messner: weint. Die Kamera: beobachtet gnadenlos.Es gibt kaum ein unbehaglicheres Bild als dieses, kaum ein wirkungsvolleres. Hier dreht sich der zuweilen fiktionalisiert, inszeniert erscheinende Dokumentarfilm auf den Kopf, zelebriert eine Authentizität, die schwindlig macht. Der Schlüssel- und Angelpunkt in diesem Film, in dem alles - Messner, der Berg, das Leben, nicht zuletzt Herzogs ganze Filmograhie - zu kulminieren scheint. Das romantisch Verklärende drum herum hat einen wahren inneren Kern, sein Name ist Existenz, sein Symptom der Schmerz. Unendlicher Schmerz. Der Rest drumrum nur Trost, sinnlos obendrein.

Gasherbrum - Der leuchtende Berg ist nur auf ersten Blick eine Dokumentation über eine wahnwitzige Bergbesteigung (die, immerhin, erfolgreich zuende geht, wenn auch gerade so - das Scheitern, das längst schon als Herzogs Motiv gilt, hat sich schon weit vorher vollzogen, mithin in der Geburt). Sie sagt etwas tiefgründiges über das Leben aus, etwas Wahres, das nur in der Sinnlosigkeit einer Bergbesteigung Ausdruck finden kann. Vielleicht Herzogs bester Film.

Hinweis: Als Bonusfilm auf der dieser Tage erscheinenden DVD von Herz aus Glas (D 1975), die schon alleine deshalb (aber nicht nur) zu empfehlen ist.

imdb

° ° °

Thema: Filmtagebuch

05. Mai 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

03.05.2004, Heimkino

Ein schaurig-schöner Spaß. Fünf kleine, teils comichaft naive Gruselepisoden, getragen von einer, schlußendlich, angenehm morbiden Rahmenhandlung.

Ein Spiel mit Farben, nicht ganz so exzessiv betrieben wie bei Maestro Bava freilich, aber doch auch pointiert und mit großem Gewinn. Vor allem die Szenen der Rahmenhandlung, die im Zugabteil, die auf engstem Raume stattfinden, sind effektiv inszeniert und wunderbar ausgeleuchtet. Und Peter Cushings reduziert sardonisches Spiel als Meister des Okkulten - mit Christopher Lee, wie so oft, als Antipode, sprich: als parodiehaft überzeichneter Mann der Skepsis - ist eine wahre Pracht.

Wunderbar natürlich auch die einzelnen Episoden - mal mehr, mal weniger, freilich -, wenn Standardsituationen der Horrorgeschichte in kurzer Zeit abgerissen werden. Stellenlektüre, sicherlich, aber von größtem Reiz für den, der am "lustvoll Trivialen" noch eine Freude hat oder aber noch gerne durch das B-Kino vergangener Dekaden reist. Ein wunderschöner Film, so angenehm heimelig wie eine heiße Tasse Tee hinter zugezogenen Gardinen bei buntem Kerzengeflacker.

imdb | british horror films | tv-termine: peter cushing, christopher lee

Ein schaurig-schöner Spaß. Fünf kleine, teils comichaft naive Gruselepisoden, getragen von einer, schlußendlich, angenehm morbiden Rahmenhandlung.

Ein Spiel mit Farben, nicht ganz so exzessiv betrieben wie bei Maestro Bava freilich, aber doch auch pointiert und mit großem Gewinn. Vor allem die Szenen der Rahmenhandlung, die im Zugabteil, die auf engstem Raume stattfinden, sind effektiv inszeniert und wunderbar ausgeleuchtet. Und Peter Cushings reduziert sardonisches Spiel als Meister des Okkulten - mit Christopher Lee, wie so oft, als Antipode, sprich: als parodiehaft überzeichneter Mann der Skepsis - ist eine wahre Pracht.

Wunderbar natürlich auch die einzelnen Episoden - mal mehr, mal weniger, freilich -, wenn Standardsituationen der Horrorgeschichte in kurzer Zeit abgerissen werden. Stellenlektüre, sicherlich, aber von größtem Reiz für den, der am "lustvoll Trivialen" noch eine Freude hat oder aber noch gerne durch das B-Kino vergangener Dekaden reist. Ein wunderschöner Film, so angenehm heimelig wie eine heiße Tasse Tee hinter zugezogenen Gardinen bei buntem Kerzengeflacker.

imdb | british horror films | tv-termine: peter cushing, christopher lee

° ° °

Thema: Filmtagebuch

° ° °

Thema: Filmtagebuch

27. April 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

27.04.2004, Heimkino

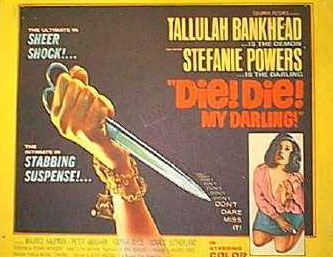

Die Hammer Studios ließen es in den 60ern nicht nur in den Karpaten oder zwischen Ingolstadt und Genf gruseln. Nein, manchmal durfte auch das (damalige) Hier und Jetzt für eine Fahrt mit der Geisterbahn herhalten, auch wenn das vormoderne Element, wie auch die Distanz zum urban-mondänen Leben, auch hier freilich zu seinem Recht kommt: Eine junge Frau (Stefanie Powers) möchte, bevor sie mit ihrem Verlobten zusammenzieht, der verwitweten Mutter (Tallulah Bankhead) ihres früheren, verstorbenen Verlobten noch einen Besuch abstatten, dies habe sie der alten Dame versprochen. Die lebt abgeschieden in einem Anwesen auf dem Land, zusammen mit dem geistig etwas zurückgebliebenen Joseph (Donald Sutherland in noch sehr jungen Jahren) und einem verschobenen Bedienstetenpärchen. Dass der Besuch eine schlechte Idee war, stellt sich schon bald heraus: Die Alte ist eine christliche Fundamentalistin (buchstäblich) vor dem Herrn und sinnt danach, die, so ihre verschrobene Wahrnehmung, Gattin ihres verstorbenen Sohnes von den Sünden des modernen Lebens zu heilen - notfalls mit Gewalt.

Die Hammer Studios ließen es in den 60ern nicht nur in den Karpaten oder zwischen Ingolstadt und Genf gruseln. Nein, manchmal durfte auch das (damalige) Hier und Jetzt für eine Fahrt mit der Geisterbahn herhalten, auch wenn das vormoderne Element, wie auch die Distanz zum urban-mondänen Leben, auch hier freilich zu seinem Recht kommt: Eine junge Frau (Stefanie Powers) möchte, bevor sie mit ihrem Verlobten zusammenzieht, der verwitweten Mutter (Tallulah Bankhead) ihres früheren, verstorbenen Verlobten noch einen Besuch abstatten, dies habe sie der alten Dame versprochen. Die lebt abgeschieden in einem Anwesen auf dem Land, zusammen mit dem geistig etwas zurückgebliebenen Joseph (Donald Sutherland in noch sehr jungen Jahren) und einem verschobenen Bedienstetenpärchen. Dass der Besuch eine schlechte Idee war, stellt sich schon bald heraus: Die Alte ist eine christliche Fundamentalistin (buchstäblich) vor dem Herrn und sinnt danach, die, so ihre verschrobene Wahrnehmung, Gattin ihres verstorbenen Sohnes von den Sünden des modernen Lebens zu heilen - notfalls mit Gewalt.

Ein seltsamer Bastard von einem Film, doch sei damit nichts negatives gesagt. Die Grundstimmung ist natürlich märchenhaft: Assoziationen an Rapunzel (eingesperrt in der Dachkammer) und böse Stiefmütter werden wach, wie auch die Konstellation der Personen mit Knecht und Magd, vor allem aber mit dem herbeieilenden Ritter zum Ende hin an die Erzählungen von Gebrüder Grimm und Konsorten erinnern. Das Ambiente der gammlig-antiken Hütte, in der das Geschehen in diesem Nahezu-Kammerstück seinen Lauf nimmt, und dessen Inszenierung tun ihr Übriges: Ein gothisch angehauchter Gruselfilm mit stetem Bezug zur Jetztzeit, bis zum Bersten aufgefüllt mit den Spannungen zwischen modernem Lebenswandel und mittelalterlicher Askese - der Grundessenz also, auf struktureller Ebene, des Vampirfilms.

Aber auch: Moderner Horrorfilm, der sich hier schon in einzelnen Moment abzuzeichnen scheint, ja geradezu schon von dessen Geist durchdrungen wirkt. Denn die Struktur der Narration deckt sich auffällig mit dem Texas Chain Saw Massacre (US 1974) und wenn die junge Frau flieht, indem sie das Fenster ihres Verließ im Dachstuhl zertrümmert, rausspringt und über die weite Flur rennt, nur um wieder von dem sadistischen, selbst schon leicht wahnsinnigen Diener des Hauses eingefangen zu werden, wenn der junge Sutherland als tumber -ja was? Sohn? Knecht? Adoptivkind? - Gesichter zieht und lallt, dann nimmt das die Stimmung von Hoopers Kettensägenklassiker schon in Auszügen vorweg - wenn auch das Ergebnis weit naiver ausfällt. Aber wen sollte es wundern: Tobe Hoopers Film - eine lose Adaption des serienkillenden Treibens von Ed Gein, der auch schon Psycho (US 1960) beeinflusste - beruft sich selbst schon wieder strukturell auf die Vorgaben von Hänsel und Gretel. Mit einem Unterschied freilich, der sich vielleicht an der Position in der Film-, aber auch Sozialgeschichte festmachen lässt: Ein final girl gibt's hier noch nicht. Der Gatte in spe eilt zu Hilfe, zynischer Beschluss: Weil ihre Reise zur Beinahe-Schwiegermutter auch Folge eines Widerwortes ihrerseits gewesen ist, mahnt er sie an, in Zukunft nicht mehr zu widersprechen, sie fällt ihm um den Hals - vom Gefängnis durchgeknallter Fundamental-Christen ab ins Patriarchengefängnis, für mehr war die Zeit, scheint's, noch nicht reif.

Doch der Film funktioniert, ganz wunderbar sogar, was vor allem mit der wunderbaren Zusammenarbeit von Kamera, Austattung und der grandios besetzten und agierenden Schauspielerriege zu tun hat. Allein der rettende Ritter bleibt etwas blass, aber der ist ohnehin nur Erfüllungsgehilfe der Genrekonventionen und an sich kaum von Interesse. Das Haus ist schaurig-schön in Szene gesetzt, vielleicht hätte zwar Meister Bava das ganze noch mit einem Tick mehr optischer Grandezza versehen, aber immerhin reicht es zum Ende hin an einer Stelle zu einem - zufälligen? intendierten? - Zitat in der Ausleuchtung. Großartig ist natürlich vor allem Tallulah Bankhead in der Rolle der bösen Oma, die mit eigentlich ganz fürchterlichem Overacting ihrer Figur eine campy Ausstrahlung verleiht, dass der ganze asketische, alttestamentarische Schmonz, den die gar nicht nette Kaffeetante von sich lässt, gleich doppelt gut zur Geltung kommt. Der Effekt changiert dabei zwischen offen gruselig und heillos amüsant - eine an sich nicht zumutbare Mischung, doch hier gibt das dem Film gerade noch den nötigen Pfiff.

Doch der Film funktioniert, ganz wunderbar sogar, was vor allem mit der wunderbaren Zusammenarbeit von Kamera, Austattung und der grandios besetzten und agierenden Schauspielerriege zu tun hat. Allein der rettende Ritter bleibt etwas blass, aber der ist ohnehin nur Erfüllungsgehilfe der Genrekonventionen und an sich kaum von Interesse. Das Haus ist schaurig-schön in Szene gesetzt, vielleicht hätte zwar Meister Bava das ganze noch mit einem Tick mehr optischer Grandezza versehen, aber immerhin reicht es zum Ende hin an einer Stelle zu einem - zufälligen? intendierten? - Zitat in der Ausleuchtung. Großartig ist natürlich vor allem Tallulah Bankhead in der Rolle der bösen Oma, die mit eigentlich ganz fürchterlichem Overacting ihrer Figur eine campy Ausstrahlung verleiht, dass der ganze asketische, alttestamentarische Schmonz, den die gar nicht nette Kaffeetante von sich lässt, gleich doppelt gut zur Geltung kommt. Der Effekt changiert dabei zwischen offen gruselig und heillos amüsant - eine an sich nicht zumutbare Mischung, doch hier gibt das dem Film gerade noch den nötigen Pfiff.

Ein wunderbar morbid-makabrer Spaß - in jeder Minute.

Die Hammer Studios ließen es in den 60ern nicht nur in den Karpaten oder zwischen Ingolstadt und Genf gruseln. Nein, manchmal durfte auch das (damalige) Hier und Jetzt für eine Fahrt mit der Geisterbahn herhalten, auch wenn das vormoderne Element, wie auch die Distanz zum urban-mondänen Leben, auch hier freilich zu seinem Recht kommt: Eine junge Frau (Stefanie Powers) möchte, bevor sie mit ihrem Verlobten zusammenzieht, der verwitweten Mutter (Tallulah Bankhead) ihres früheren, verstorbenen Verlobten noch einen Besuch abstatten, dies habe sie der alten Dame versprochen. Die lebt abgeschieden in einem Anwesen auf dem Land, zusammen mit dem geistig etwas zurückgebliebenen Joseph (Donald Sutherland in noch sehr jungen Jahren) und einem verschobenen Bedienstetenpärchen. Dass der Besuch eine schlechte Idee war, stellt sich schon bald heraus: Die Alte ist eine christliche Fundamentalistin (buchstäblich) vor dem Herrn und sinnt danach, die, so ihre verschrobene Wahrnehmung, Gattin ihres verstorbenen Sohnes von den Sünden des modernen Lebens zu heilen - notfalls mit Gewalt.

Die Hammer Studios ließen es in den 60ern nicht nur in den Karpaten oder zwischen Ingolstadt und Genf gruseln. Nein, manchmal durfte auch das (damalige) Hier und Jetzt für eine Fahrt mit der Geisterbahn herhalten, auch wenn das vormoderne Element, wie auch die Distanz zum urban-mondänen Leben, auch hier freilich zu seinem Recht kommt: Eine junge Frau (Stefanie Powers) möchte, bevor sie mit ihrem Verlobten zusammenzieht, der verwitweten Mutter (Tallulah Bankhead) ihres früheren, verstorbenen Verlobten noch einen Besuch abstatten, dies habe sie der alten Dame versprochen. Die lebt abgeschieden in einem Anwesen auf dem Land, zusammen mit dem geistig etwas zurückgebliebenen Joseph (Donald Sutherland in noch sehr jungen Jahren) und einem verschobenen Bedienstetenpärchen. Dass der Besuch eine schlechte Idee war, stellt sich schon bald heraus: Die Alte ist eine christliche Fundamentalistin (buchstäblich) vor dem Herrn und sinnt danach, die, so ihre verschrobene Wahrnehmung, Gattin ihres verstorbenen Sohnes von den Sünden des modernen Lebens zu heilen - notfalls mit Gewalt.Ein seltsamer Bastard von einem Film, doch sei damit nichts negatives gesagt. Die Grundstimmung ist natürlich märchenhaft: Assoziationen an Rapunzel (eingesperrt in der Dachkammer) und böse Stiefmütter werden wach, wie auch die Konstellation der Personen mit Knecht und Magd, vor allem aber mit dem herbeieilenden Ritter zum Ende hin an die Erzählungen von Gebrüder Grimm und Konsorten erinnern. Das Ambiente der gammlig-antiken Hütte, in der das Geschehen in diesem Nahezu-Kammerstück seinen Lauf nimmt, und dessen Inszenierung tun ihr Übriges: Ein gothisch angehauchter Gruselfilm mit stetem Bezug zur Jetztzeit, bis zum Bersten aufgefüllt mit den Spannungen zwischen modernem Lebenswandel und mittelalterlicher Askese - der Grundessenz also, auf struktureller Ebene, des Vampirfilms.

Aber auch: Moderner Horrorfilm, der sich hier schon in einzelnen Moment abzuzeichnen scheint, ja geradezu schon von dessen Geist durchdrungen wirkt. Denn die Struktur der Narration deckt sich auffällig mit dem Texas Chain Saw Massacre (US 1974) und wenn die junge Frau flieht, indem sie das Fenster ihres Verließ im Dachstuhl zertrümmert, rausspringt und über die weite Flur rennt, nur um wieder von dem sadistischen, selbst schon leicht wahnsinnigen Diener des Hauses eingefangen zu werden, wenn der junge Sutherland als tumber -ja was? Sohn? Knecht? Adoptivkind? - Gesichter zieht und lallt, dann nimmt das die Stimmung von Hoopers Kettensägenklassiker schon in Auszügen vorweg - wenn auch das Ergebnis weit naiver ausfällt. Aber wen sollte es wundern: Tobe Hoopers Film - eine lose Adaption des serienkillenden Treibens von Ed Gein, der auch schon Psycho (US 1960) beeinflusste - beruft sich selbst schon wieder strukturell auf die Vorgaben von Hänsel und Gretel. Mit einem Unterschied freilich, der sich vielleicht an der Position in der Film-, aber auch Sozialgeschichte festmachen lässt: Ein final girl gibt's hier noch nicht. Der Gatte in spe eilt zu Hilfe, zynischer Beschluss: Weil ihre Reise zur Beinahe-Schwiegermutter auch Folge eines Widerwortes ihrerseits gewesen ist, mahnt er sie an, in Zukunft nicht mehr zu widersprechen, sie fällt ihm um den Hals - vom Gefängnis durchgeknallter Fundamental-Christen ab ins Patriarchengefängnis, für mehr war die Zeit, scheint's, noch nicht reif.

Doch der Film funktioniert, ganz wunderbar sogar, was vor allem mit der wunderbaren Zusammenarbeit von Kamera, Austattung und der grandios besetzten und agierenden Schauspielerriege zu tun hat. Allein der rettende Ritter bleibt etwas blass, aber der ist ohnehin nur Erfüllungsgehilfe der Genrekonventionen und an sich kaum von Interesse. Das Haus ist schaurig-schön in Szene gesetzt, vielleicht hätte zwar Meister Bava das ganze noch mit einem Tick mehr optischer Grandezza versehen, aber immerhin reicht es zum Ende hin an einer Stelle zu einem - zufälligen? intendierten? - Zitat in der Ausleuchtung. Großartig ist natürlich vor allem Tallulah Bankhead in der Rolle der bösen Oma, die mit eigentlich ganz fürchterlichem Overacting ihrer Figur eine campy Ausstrahlung verleiht, dass der ganze asketische, alttestamentarische Schmonz, den die gar nicht nette Kaffeetante von sich lässt, gleich doppelt gut zur Geltung kommt. Der Effekt changiert dabei zwischen offen gruselig und heillos amüsant - eine an sich nicht zumutbare Mischung, doch hier gibt das dem Film gerade noch den nötigen Pfiff.

Doch der Film funktioniert, ganz wunderbar sogar, was vor allem mit der wunderbaren Zusammenarbeit von Kamera, Austattung und der grandios besetzten und agierenden Schauspielerriege zu tun hat. Allein der rettende Ritter bleibt etwas blass, aber der ist ohnehin nur Erfüllungsgehilfe der Genrekonventionen und an sich kaum von Interesse. Das Haus ist schaurig-schön in Szene gesetzt, vielleicht hätte zwar Meister Bava das ganze noch mit einem Tick mehr optischer Grandezza versehen, aber immerhin reicht es zum Ende hin an einer Stelle zu einem - zufälligen? intendierten? - Zitat in der Ausleuchtung. Großartig ist natürlich vor allem Tallulah Bankhead in der Rolle der bösen Oma, die mit eigentlich ganz fürchterlichem Overacting ihrer Figur eine campy Ausstrahlung verleiht, dass der ganze asketische, alttestamentarische Schmonz, den die gar nicht nette Kaffeetante von sich lässt, gleich doppelt gut zur Geltung kommt. Der Effekt changiert dabei zwischen offen gruselig und heillos amüsant - eine an sich nicht zumutbare Mischung, doch hier gibt das dem Film gerade noch den nötigen Pfiff.Ein wunderbar morbid-makabrer Spaß - in jeder Minute.

Das düstere Haus (Fanatic/Die! Die, my Darling!; GB 1965)

Regie: Silvio Narizzano; Drehbuch: Anne Blaisdell (Roman), Richard Matheson; Kamera: Arthur Ibbetson ; Darsteller: Stefanie Powers, Tallulah Bankhead, Donald Sutherland, Peter Vaughan, Maurice Kaufmann, u.a.

mrqe

Regie: Silvio Narizzano; Drehbuch: Anne Blaisdell (Roman), Richard Matheson; Kamera: Arthur Ibbetson ; Darsteller: Stefanie Powers, Tallulah Bankhead, Donald Sutherland, Peter Vaughan, Maurice Kaufmann, u.a.

mrqe

° ° °

Thema: Filmtagebuch

27. April 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Ein Kind war Zeuge erzählt eine Geschichte, wie sie der heutige Kinogänger oder Filmfreund so ähnlich auch schon aus Clint Eastwoods Perfect World (USA 1993) kennt und die für diesen vielleicht sogar als Blaupause diente: In den Jahren kurz nach dem 2. Weltkrieg wird in England ein junger Mörder aus Leidenschaft, Chris Loyd, unmittelbar nach seiner Tat von einem kleinen Jungen, Robbie, überrascht. Kurzentschlossen nimmt Chris den Kleinen unter seine Obhut; zunächst noch, weil er ein Zeuge sein könnte, später dann, weil er ihm von Nutzen ist, und schließlich, weil sich zwischen beiden eine zärtliche Freundschaft entwickelt, die mit Vater-Sohn-Beziehung nur unscharf umschrieben wäre. Begünstigt wird diese Entwicklung dadurch, dass auch der Junge - wie wir selbst nur Stück für Stück erfahren - kein Interesse an einer Rückkehr nach Hause hat, weil er zuvor beinahe das Haus der Stiefeltern abgefackelt hat und nun mehr als nur die Schläge, die ihm ohnehin Alltag sind, fürchtet. Die Flucht der beiden - aus der Stadt hinaus, dann querfeldein - abenteuerlich, entwickelt aber - da die Ordnungskräfte eine tragische Geiselnahme wähnen und die Presse ins gleiche Horn bläst - zunehmend dramatischen Charakter.

Für den kriminalistischen Aspekt der Handlung interessiert sich der Film kaum. Deutlich wird dies gleich zu Beginn, wenn Robbie in den zerbombten Keller platzt und Chris sich von der noch warmen Leiche erhebt. Die sehen wir jedoch erst nach dem lauten Dialog, der dieser plötzlichen Begegnung folgt, und nachdem beide den Schauplatz verlassen haben: Dann erst senkt sich die Kamera und erschließt uns so den Rest des Raums, an dessen Boden wir das Opfer der Tat dann sehen können, um uns so im Nachhinein über das Ausmaß der Begegnung erst bewusst zu werden. Die Hintergründe des Verbrechens werden allenfalls bruchstückhaft in Dialogen und Andeutungen erläutert: Vermutlich handelte es sich bei dem Opfer um einen finanziell besser situierten Liebhaber von Chris' Ehefrau, die die langen Abwesenheiten ihres Gatten - ein junger Seefahrer - offensichtlich nicht ungenutzt verstreichen ließ. Auch die Lebensumstände des Kleinen bleiben ähnlich nebulös und werden - nach einer ungemein flott inszenierten und dynamisch geschnittenen Exposition, die uns ohne Umschweife in diese besondere Situation wirft - nur Stück für Stück erläutert: Striemen am Rücken scheinen - entgegen den Beteuerungen der Eltern gegenüber der Polizei - von einem gewaltsamen Zuhause zu erzählen, das genuin verschreckte und zurückhaltende Auftreten des Kleinen, der in Chris offenbar nicht nur einen Freund, sondern auch in den kargen Umständen der Flucht die Option auf ein Abenteuer und ein besseres Leben zu sehen scheint, tut sein übriges. Der Umgang mit den filmischen Mittel gleichr sich diesem Entblättern der eigentlichen Umstände an: Nach dem turbulenten Auftakt ruht sich der Film beinahe schon aus und nimmt sich viel Zeit für die Besonderheiten seiner personellen Konstellation.

Für den kriminalistischen Aspekt der Handlung interessiert sich der Film kaum. Deutlich wird dies gleich zu Beginn, wenn Robbie in den zerbombten Keller platzt und Chris sich von der noch warmen Leiche erhebt. Die sehen wir jedoch erst nach dem lauten Dialog, der dieser plötzlichen Begegnung folgt, und nachdem beide den Schauplatz verlassen haben: Dann erst senkt sich die Kamera und erschließt uns so den Rest des Raums, an dessen Boden wir das Opfer der Tat dann sehen können, um uns so im Nachhinein über das Ausmaß der Begegnung erst bewusst zu werden. Die Hintergründe des Verbrechens werden allenfalls bruchstückhaft in Dialogen und Andeutungen erläutert: Vermutlich handelte es sich bei dem Opfer um einen finanziell besser situierten Liebhaber von Chris' Ehefrau, die die langen Abwesenheiten ihres Gatten - ein junger Seefahrer - offensichtlich nicht ungenutzt verstreichen ließ. Auch die Lebensumstände des Kleinen bleiben ähnlich nebulös und werden - nach einer ungemein flott inszenierten und dynamisch geschnittenen Exposition, die uns ohne Umschweife in diese besondere Situation wirft - nur Stück für Stück erläutert: Striemen am Rücken scheinen - entgegen den Beteuerungen der Eltern gegenüber der Polizei - von einem gewaltsamen Zuhause zu erzählen, das genuin verschreckte und zurückhaltende Auftreten des Kleinen, der in Chris offenbar nicht nur einen Freund, sondern auch in den kargen Umständen der Flucht die Option auf ein Abenteuer und ein besseres Leben zu sehen scheint, tut sein übriges. Der Umgang mit den filmischen Mittel gleichr sich diesem Entblättern der eigentlichen Umstände an: Nach dem turbulenten Auftakt ruht sich der Film beinahe schon aus und nimmt sich viel Zeit für die Besonderheiten seiner personellen Konstellation.

Über die moralische Dimension des Kapitalverbrechens finden im folgenden kaum noch Überlegungen statt, im Gegenteil: Die Ermittlungen gegen Chris, die zu Beginn noch häufig eingeschnitten werden, nehmen im Verlauf zunehmend weniger Raum für sich ein und bilden besonders im letzten Drittel nurmehr die das Geschehen bestimmende Kulisse, vor der sich nicht nur eine Freundschaft entwickelt, sondern auch eine melodramatische Syntax ausbuchstabiert: Im wesentlichen ist Ein Kind war Zeuge also schon Melodram, das die Motorik der Umstände, aus denen der Einzelne auszubrechen kaum in der Lage ist, Stück für Stück über den bloßen Genrekontext hinaus glaubhaft nachzeichnet. Bemerkbar macht sich dieser soziale Kommentar auch an der Thematisierung des Krieges und der diesem folgenden Jahre der Depression, indem er zerbombte Bauten und ähnliche Beschädigungen bewusst in seine äußere Erscheinung einbaut und für seinen grundlegend melancholischen Tenor zu verwenden weiß. Gerade hierin liegt, neben der sensiblen und gelungenen ästhetischen Gestaltung, die Güte des Films, der sich somit - vor allem auch aufgrund der Schilderung des provinziellen Lebens in der zweiten Hälfte seiner Spielzeit - weitläufig im Dunstkreis des Neorealismus verorten lässt, der sich nur wenige Jahre zuvor in Italien seiner Genese erfreuen konnte.

Die filmische Gestaltung ist zudem gelungen: Die Spielorte sind mit Bedacht und dem Wissen um ihre atmosphärische Wirkung ausgesucht und vom Zusammenspiel von Kamera- und Ausleuchtungsarbeit gewinnbringend im Film repräsentiert. Vor allem in den Szenen, die sich auf den Genreaspekt der Geschichte konzentrieren, sind die ästhetischen Vorläufer der Filmgeschichte, auf die sich hier berufen wird, offensichtlich: Nächtliche Treppenhäuser und die Schatten darin künden vom deutschen Expressionismus der frühen Zwanziger, der orientierungslose junge Mann, der sich hier auf der Flucht befindet und eigentlich doch der Gute zu sein scheint, wie überhaupt die Perspektivverschiebung der Erzählung, wirkt vom Film Noir der Vierziger beeinflusst, dessen Äußerlichkeiten zudem in die ästhetische Gestaltung eingeflossen sind. Die handwerklich perfekte und sichtlich besonnen durchgeführte Gestaltung nimmt diese Verfahrensweisen geschickt auf, um einen ästhetisch wie atmosphärisch stimmigen Film zu entwerfen.

Die filmische Gestaltung ist zudem gelungen: Die Spielorte sind mit Bedacht und dem Wissen um ihre atmosphärische Wirkung ausgesucht und vom Zusammenspiel von Kamera- und Ausleuchtungsarbeit gewinnbringend im Film repräsentiert. Vor allem in den Szenen, die sich auf den Genreaspekt der Geschichte konzentrieren, sind die ästhetischen Vorläufer der Filmgeschichte, auf die sich hier berufen wird, offensichtlich: Nächtliche Treppenhäuser und die Schatten darin künden vom deutschen Expressionismus der frühen Zwanziger, der orientierungslose junge Mann, der sich hier auf der Flucht befindet und eigentlich doch der Gute zu sein scheint, wie überhaupt die Perspektivverschiebung der Erzählung, wirkt vom Film Noir der Vierziger beeinflusst, dessen Äußerlichkeiten zudem in die ästhetische Gestaltung eingeflossen sind. Die handwerklich perfekte und sichtlich besonnen durchgeführte Gestaltung nimmt diese Verfahrensweisen geschickt auf, um einen ästhetisch wie atmosphärisch stimmigen Film zu entwerfen.

Ein Kind war Zeuge geht nicht unbedingt der Ruf eines großen Klassikers voraus, obwohl der Regisseur für seine Leistung auf dem Filmfestival Locarno honoriert wurde. Bis zu dieser Veröffentlichung war mir der Titel beispielsweise vollkommen unbekannt. Dass er sich nun dieser Tage einer Veröffentlichung auf DVD in der "Great Movie Classics"-Collection neben den dort bislang erschienenen Dickens-Filmen von David Lean erfreuen kann, ist wiederum für den Zuschauer höchsterfreulich, der nun die Gelegenheit hat, diesen schönen und spannenden Film in adäquater Form wiederzuentdecken.

Eine DVD erschien dieser Tage im Hause Koch Media. Diese zeichnet sich wie gewohnt durch eine sehr gute Bild- und Tonqualität aus, auch wenn hie und da ein leichtes Rauschen im Bild festzustellen ist. Die Extras sind auf der DVD recht schmal bemessen, dafür liegt auf einer Extra-CD "Reclams Elektronisches Filmlexikon" als Bonus bei.

Für den kriminalistischen Aspekt der Handlung interessiert sich der Film kaum. Deutlich wird dies gleich zu Beginn, wenn Robbie in den zerbombten Keller platzt und Chris sich von der noch warmen Leiche erhebt. Die sehen wir jedoch erst nach dem lauten Dialog, der dieser plötzlichen Begegnung folgt, und nachdem beide den Schauplatz verlassen haben: Dann erst senkt sich die Kamera und erschließt uns so den Rest des Raums, an dessen Boden wir das Opfer der Tat dann sehen können, um uns so im Nachhinein über das Ausmaß der Begegnung erst bewusst zu werden. Die Hintergründe des Verbrechens werden allenfalls bruchstückhaft in Dialogen und Andeutungen erläutert: Vermutlich handelte es sich bei dem Opfer um einen finanziell besser situierten Liebhaber von Chris' Ehefrau, die die langen Abwesenheiten ihres Gatten - ein junger Seefahrer - offensichtlich nicht ungenutzt verstreichen ließ. Auch die Lebensumstände des Kleinen bleiben ähnlich nebulös und werden - nach einer ungemein flott inszenierten und dynamisch geschnittenen Exposition, die uns ohne Umschweife in diese besondere Situation wirft - nur Stück für Stück erläutert: Striemen am Rücken scheinen - entgegen den Beteuerungen der Eltern gegenüber der Polizei - von einem gewaltsamen Zuhause zu erzählen, das genuin verschreckte und zurückhaltende Auftreten des Kleinen, der in Chris offenbar nicht nur einen Freund, sondern auch in den kargen Umständen der Flucht die Option auf ein Abenteuer und ein besseres Leben zu sehen scheint, tut sein übriges. Der Umgang mit den filmischen Mittel gleichr sich diesem Entblättern der eigentlichen Umstände an: Nach dem turbulenten Auftakt ruht sich der Film beinahe schon aus und nimmt sich viel Zeit für die Besonderheiten seiner personellen Konstellation.

Für den kriminalistischen Aspekt der Handlung interessiert sich der Film kaum. Deutlich wird dies gleich zu Beginn, wenn Robbie in den zerbombten Keller platzt und Chris sich von der noch warmen Leiche erhebt. Die sehen wir jedoch erst nach dem lauten Dialog, der dieser plötzlichen Begegnung folgt, und nachdem beide den Schauplatz verlassen haben: Dann erst senkt sich die Kamera und erschließt uns so den Rest des Raums, an dessen Boden wir das Opfer der Tat dann sehen können, um uns so im Nachhinein über das Ausmaß der Begegnung erst bewusst zu werden. Die Hintergründe des Verbrechens werden allenfalls bruchstückhaft in Dialogen und Andeutungen erläutert: Vermutlich handelte es sich bei dem Opfer um einen finanziell besser situierten Liebhaber von Chris' Ehefrau, die die langen Abwesenheiten ihres Gatten - ein junger Seefahrer - offensichtlich nicht ungenutzt verstreichen ließ. Auch die Lebensumstände des Kleinen bleiben ähnlich nebulös und werden - nach einer ungemein flott inszenierten und dynamisch geschnittenen Exposition, die uns ohne Umschweife in diese besondere Situation wirft - nur Stück für Stück erläutert: Striemen am Rücken scheinen - entgegen den Beteuerungen der Eltern gegenüber der Polizei - von einem gewaltsamen Zuhause zu erzählen, das genuin verschreckte und zurückhaltende Auftreten des Kleinen, der in Chris offenbar nicht nur einen Freund, sondern auch in den kargen Umständen der Flucht die Option auf ein Abenteuer und ein besseres Leben zu sehen scheint, tut sein übriges. Der Umgang mit den filmischen Mittel gleichr sich diesem Entblättern der eigentlichen Umstände an: Nach dem turbulenten Auftakt ruht sich der Film beinahe schon aus und nimmt sich viel Zeit für die Besonderheiten seiner personellen Konstellation.Über die moralische Dimension des Kapitalverbrechens finden im folgenden kaum noch Überlegungen statt, im Gegenteil: Die Ermittlungen gegen Chris, die zu Beginn noch häufig eingeschnitten werden, nehmen im Verlauf zunehmend weniger Raum für sich ein und bilden besonders im letzten Drittel nurmehr die das Geschehen bestimmende Kulisse, vor der sich nicht nur eine Freundschaft entwickelt, sondern auch eine melodramatische Syntax ausbuchstabiert: Im wesentlichen ist Ein Kind war Zeuge also schon Melodram, das die Motorik der Umstände, aus denen der Einzelne auszubrechen kaum in der Lage ist, Stück für Stück über den bloßen Genrekontext hinaus glaubhaft nachzeichnet. Bemerkbar macht sich dieser soziale Kommentar auch an der Thematisierung des Krieges und der diesem folgenden Jahre der Depression, indem er zerbombte Bauten und ähnliche Beschädigungen bewusst in seine äußere Erscheinung einbaut und für seinen grundlegend melancholischen Tenor zu verwenden weiß. Gerade hierin liegt, neben der sensiblen und gelungenen ästhetischen Gestaltung, die Güte des Films, der sich somit - vor allem auch aufgrund der Schilderung des provinziellen Lebens in der zweiten Hälfte seiner Spielzeit - weitläufig im Dunstkreis des Neorealismus verorten lässt, der sich nur wenige Jahre zuvor in Italien seiner Genese erfreuen konnte.

Die filmische Gestaltung ist zudem gelungen: Die Spielorte sind mit Bedacht und dem Wissen um ihre atmosphärische Wirkung ausgesucht und vom Zusammenspiel von Kamera- und Ausleuchtungsarbeit gewinnbringend im Film repräsentiert. Vor allem in den Szenen, die sich auf den Genreaspekt der Geschichte konzentrieren, sind die ästhetischen Vorläufer der Filmgeschichte, auf die sich hier berufen wird, offensichtlich: Nächtliche Treppenhäuser und die Schatten darin künden vom deutschen Expressionismus der frühen Zwanziger, der orientierungslose junge Mann, der sich hier auf der Flucht befindet und eigentlich doch der Gute zu sein scheint, wie überhaupt die Perspektivverschiebung der Erzählung, wirkt vom Film Noir der Vierziger beeinflusst, dessen Äußerlichkeiten zudem in die ästhetische Gestaltung eingeflossen sind. Die handwerklich perfekte und sichtlich besonnen durchgeführte Gestaltung nimmt diese Verfahrensweisen geschickt auf, um einen ästhetisch wie atmosphärisch stimmigen Film zu entwerfen.

Die filmische Gestaltung ist zudem gelungen: Die Spielorte sind mit Bedacht und dem Wissen um ihre atmosphärische Wirkung ausgesucht und vom Zusammenspiel von Kamera- und Ausleuchtungsarbeit gewinnbringend im Film repräsentiert. Vor allem in den Szenen, die sich auf den Genreaspekt der Geschichte konzentrieren, sind die ästhetischen Vorläufer der Filmgeschichte, auf die sich hier berufen wird, offensichtlich: Nächtliche Treppenhäuser und die Schatten darin künden vom deutschen Expressionismus der frühen Zwanziger, der orientierungslose junge Mann, der sich hier auf der Flucht befindet und eigentlich doch der Gute zu sein scheint, wie überhaupt die Perspektivverschiebung der Erzählung, wirkt vom Film Noir der Vierziger beeinflusst, dessen Äußerlichkeiten zudem in die ästhetische Gestaltung eingeflossen sind. Die handwerklich perfekte und sichtlich besonnen durchgeführte Gestaltung nimmt diese Verfahrensweisen geschickt auf, um einen ästhetisch wie atmosphärisch stimmigen Film zu entwerfen.Ein Kind war Zeuge geht nicht unbedingt der Ruf eines großen Klassikers voraus, obwohl der Regisseur für seine Leistung auf dem Filmfestival Locarno honoriert wurde. Bis zu dieser Veröffentlichung war mir der Titel beispielsweise vollkommen unbekannt. Dass er sich nun dieser Tage einer Veröffentlichung auf DVD in der "Great Movie Classics"-Collection neben den dort bislang erschienenen Dickens-Filmen von David Lean erfreuen kann, ist wiederum für den Zuschauer höchsterfreulich, der nun die Gelegenheit hat, diesen schönen und spannenden Film in adäquater Form wiederzuentdecken.

Eine DVD erschien dieser Tage im Hause Koch Media. Diese zeichnet sich wie gewohnt durch eine sehr gute Bild- und Tonqualität aus, auch wenn hie und da ein leichtes Rauschen im Bild festzustellen ist. Die Extras sind auf der DVD recht schmal bemessen, dafür liegt auf einer Extra-CD "Reclams Elektronisches Filmlexikon" als Bonus bei.

Ein Kind war Zeuge (Hunted, Großbritannien 1952)

Regie: Charles Crichton; Drehbuch: Michael McCarthy (Geschichte), Jack Whittingham; Kamera: Eric Cross; Schnitt: Gordon Hales, Geoffrey Muller; Musik: Hubert Clifford; Darsteller: Dirk Bogarde, Jon Whiteley, Kay Walsh, Elizabeth Sellars, Geoffrey Keen, Frederick Piper, Jane Aird, u.a.; Länge: ca. 82 Minuten

Regie: Charles Crichton; Drehbuch: Michael McCarthy (Geschichte), Jack Whittingham; Kamera: Eric Cross; Schnitt: Gordon Hales, Geoffrey Muller; Musik: Hubert Clifford; Darsteller: Dirk Bogarde, Jon Whiteley, Kay Walsh, Elizabeth Sellars, Geoffrey Keen, Frederick Piper, Jane Aird, u.a.; Länge: ca. 82 Minuten

° ° °

Thema: Filmtagebuch

23. April 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

21.04.2004, Heimkino

Mal so ganz nüchtern betrachtet ist der Film sehr egal, eine (zumindest hierzulande) unerhebliche Direct-to-Video-Premiere durch und durch: Das, was man in den 90ern gerne (unberechtigterweise) "Tarantino-Style" nannte vor 60ies chicer Kulisse, ein bißchen "viel Geld im Spiel", ein paar Gewaltausbrüche, Spielereien mit der Kamera, die nicht wirklich viel bringen, Farbfilterspielereien, die über "orange ist das Bild, wenn wir in der Wüste stehen" nicht hinauskommen und dann John Goodman als dicker Italo-Amerikaner mit Pizza-Attitüde down under in Australien. Coen meets Tarantino könnte man sagen und natürlich: Ach Gottchen, haben wir das nicht langsam durch?

Aber dann ist's doch irgendwie ganz anders: Nicht der Film natürlich, sondern das persönliche Erleben desselben. Da kam für manche Momente wirklich das recyclete Gefühl von damals auf, als ich das erste Mal Pulp Fiction (USA 1994) sah oder meinetwegen auch Trainspotting (GB 1996), damals also, als in meiner Filmsozialisation so richtig und erstmals - ich war damals noch nicht sonderlich alt - formale Elemente und deren Coolness bewusst wahrgenommen wurden. Nicht dass ich Dirty Deeds wirklich mit den beiden Filmen vergleichen möchte - dafür bleibt er eben doch zu sehr Abziehbild. Aber er verströmt etwas von der Liebe seiner Macher zu Film im Allgemeinen, die seinen Mitstreitern im Fahrwasser in ihrer eigentlich schon wieder mediokren Konventionalität kaum nachzusagen ist. Vor allem aber war da etwas, was den Dutzenden Klonen nicht attestierbar ist: Liebe zu den eigenen Figuren, nicht nur zu Bildeffekten und einem ansehnlichen Portfolio. So bleibt die Geschichte spannend und der Film angenehm ambitioniert, ohne zu nerven.

Aber dann ist's doch irgendwie ganz anders: Nicht der Film natürlich, sondern das persönliche Erleben desselben. Da kam für manche Momente wirklich das recyclete Gefühl von damals auf, als ich das erste Mal Pulp Fiction (USA 1994) sah oder meinetwegen auch Trainspotting (GB 1996), damals also, als in meiner Filmsozialisation so richtig und erstmals - ich war damals noch nicht sonderlich alt - formale Elemente und deren Coolness bewusst wahrgenommen wurden. Nicht dass ich Dirty Deeds wirklich mit den beiden Filmen vergleichen möchte - dafür bleibt er eben doch zu sehr Abziehbild. Aber er verströmt etwas von der Liebe seiner Macher zu Film im Allgemeinen, die seinen Mitstreitern im Fahrwasser in ihrer eigentlich schon wieder mediokren Konventionalität kaum nachzusagen ist. Vor allem aber war da etwas, was den Dutzenden Klonen nicht attestierbar ist: Liebe zu den eigenen Figuren, nicht nur zu Bildeffekten und einem ansehnlichen Portfolio. So bleibt die Geschichte spannend und der Film angenehm ambitioniert, ohne zu nerven.

Kurzum: Kein Meisterwerk, auch kein über die Maße brillanter Film. Aber ein sympathischer, netter, kurzweiliger allemal, der mir für einige Momente ein paar schöne sentimentale Anwandlungen herauszwicken konnte. Mir hat's gefallen.

imdb | mrqe

Mal so ganz nüchtern betrachtet ist der Film sehr egal, eine (zumindest hierzulande) unerhebliche Direct-to-Video-Premiere durch und durch: Das, was man in den 90ern gerne (unberechtigterweise) "Tarantino-Style" nannte vor 60ies chicer Kulisse, ein bißchen "viel Geld im Spiel", ein paar Gewaltausbrüche, Spielereien mit der Kamera, die nicht wirklich viel bringen, Farbfilterspielereien, die über "orange ist das Bild, wenn wir in der Wüste stehen" nicht hinauskommen und dann John Goodman als dicker Italo-Amerikaner mit Pizza-Attitüde down under in Australien. Coen meets Tarantino könnte man sagen und natürlich: Ach Gottchen, haben wir das nicht langsam durch?

Aber dann ist's doch irgendwie ganz anders: Nicht der Film natürlich, sondern das persönliche Erleben desselben. Da kam für manche Momente wirklich das recyclete Gefühl von damals auf, als ich das erste Mal Pulp Fiction (USA 1994) sah oder meinetwegen auch Trainspotting (GB 1996), damals also, als in meiner Filmsozialisation so richtig und erstmals - ich war damals noch nicht sonderlich alt - formale Elemente und deren Coolness bewusst wahrgenommen wurden. Nicht dass ich Dirty Deeds wirklich mit den beiden Filmen vergleichen möchte - dafür bleibt er eben doch zu sehr Abziehbild. Aber er verströmt etwas von der Liebe seiner Macher zu Film im Allgemeinen, die seinen Mitstreitern im Fahrwasser in ihrer eigentlich schon wieder mediokren Konventionalität kaum nachzusagen ist. Vor allem aber war da etwas, was den Dutzenden Klonen nicht attestierbar ist: Liebe zu den eigenen Figuren, nicht nur zu Bildeffekten und einem ansehnlichen Portfolio. So bleibt die Geschichte spannend und der Film angenehm ambitioniert, ohne zu nerven.

Aber dann ist's doch irgendwie ganz anders: Nicht der Film natürlich, sondern das persönliche Erleben desselben. Da kam für manche Momente wirklich das recyclete Gefühl von damals auf, als ich das erste Mal Pulp Fiction (USA 1994) sah oder meinetwegen auch Trainspotting (GB 1996), damals also, als in meiner Filmsozialisation so richtig und erstmals - ich war damals noch nicht sonderlich alt - formale Elemente und deren Coolness bewusst wahrgenommen wurden. Nicht dass ich Dirty Deeds wirklich mit den beiden Filmen vergleichen möchte - dafür bleibt er eben doch zu sehr Abziehbild. Aber er verströmt etwas von der Liebe seiner Macher zu Film im Allgemeinen, die seinen Mitstreitern im Fahrwasser in ihrer eigentlich schon wieder mediokren Konventionalität kaum nachzusagen ist. Vor allem aber war da etwas, was den Dutzenden Klonen nicht attestierbar ist: Liebe zu den eigenen Figuren, nicht nur zu Bildeffekten und einem ansehnlichen Portfolio. So bleibt die Geschichte spannend und der Film angenehm ambitioniert, ohne zu nerven.Kurzum: Kein Meisterwerk, auch kein über die Maße brillanter Film. Aber ein sympathischer, netter, kurzweiliger allemal, der mir für einige Momente ein paar schöne sentimentale Anwandlungen herauszwicken konnte. Mir hat's gefallen.

imdb | mrqe

° ° °

Thema: Filmtagebuch

23. April 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

20.04.2004, Heimkino

Panik am roten Fluß, so der unsägliche deutsche Titel dieses Films, den ich hier ganz bewusst nicht in der Überschrift führe, gibt sich als formal und ausstattungsästhetisch meisterhaft inszeniertes Skelett des Westernkinos zu erkennen: Nichts anderes als das Grundgerüst des ältesten Kinogenres offenbart sich hier. Dieses ist zwar wohl noch jedem Genrefilm - welcher Gattung er sich auch immer zugehörig fühlen mag - zu extrahieren, doch ist das besondere an Red River wohl der Umstand, dass hier die Knochen nicht mit Fleisch belegt werden, sondern in einer episodisch orientierten Erzählstruktur nurmehr die Knochen präsentiert, das Skelett montiert wird: Wo andernorts der grundlegendste Genrekontext versteckt wird, wird er hier offengelegt. Die hohle Phrase - was heißen soll: sie ist nicht intellektuell wertlos, sondern erfährt nur in der Narration keine wirklich tiefe Entsprechung - ist ihm dabei alles, von Anbeginn an: Sowohl in dem seltsam leeren, deshalb eigentlich schon amüsanten Dialog zu Beginn zwischen John Wayne und seiner Geliebten, die die Exposition ohnehin nicht überleben wird, wie auch später, beispielsweise in der ersten Indianerbelagerung, die viel Schrecken behauptet (und in ihrer Kürze dennoch einige Aspekte des Zombiefilms schon vorweg nimmt), aber eigentlich nur wenig Effekt hat, geschweige denn, dass sie nennenswerte Schauwerte auffährt. Der Verdacht erhärtet sich zunehmend: Hier werden Situationen durchdekliniert.

Panik am roten Fluß, so der unsägliche deutsche Titel dieses Films, den ich hier ganz bewusst nicht in der Überschrift führe, gibt sich als formal und ausstattungsästhetisch meisterhaft inszeniertes Skelett des Westernkinos zu erkennen: Nichts anderes als das Grundgerüst des ältesten Kinogenres offenbart sich hier. Dieses ist zwar wohl noch jedem Genrefilm - welcher Gattung er sich auch immer zugehörig fühlen mag - zu extrahieren, doch ist das besondere an Red River wohl der Umstand, dass hier die Knochen nicht mit Fleisch belegt werden, sondern in einer episodisch orientierten Erzählstruktur nurmehr die Knochen präsentiert, das Skelett montiert wird: Wo andernorts der grundlegendste Genrekontext versteckt wird, wird er hier offengelegt. Die hohle Phrase - was heißen soll: sie ist nicht intellektuell wertlos, sondern erfährt nur in der Narration keine wirklich tiefe Entsprechung - ist ihm dabei alles, von Anbeginn an: Sowohl in dem seltsam leeren, deshalb eigentlich schon amüsanten Dialog zu Beginn zwischen John Wayne und seiner Geliebten, die die Exposition ohnehin nicht überleben wird, wie auch später, beispielsweise in der ersten Indianerbelagerung, die viel Schrecken behauptet (und in ihrer Kürze dennoch einige Aspekte des Zombiefilms schon vorweg nimmt), aber eigentlich nur wenig Effekt hat, geschweige denn, dass sie nennenswerte Schauwerte auffährt. Der Verdacht erhärtet sich zunehmend: Hier werden Situationen durchdekliniert.

Was sich hier bislang als Kritik im Sinne des Wortes interpretieren lassen könnte, beschreibt im Gegenteil die Güte des Films: Red River ist ein Meta-Western avant la lettre, der nicht verlegen ist, sich auch in andere Genres zu kleiden: Szenen wie aus einem Film Noir stehen hier gleichberechtigt neben dem Gruselfilm entnommenen Schauerszenen bei Nacht und Nebel - und erinnert dieser seltsam abrupte Schluß, der die ganze epische Aufgeladenheit beinahe schon abwürgt, nicht auch irgendwie schon an Hollywoods Screwball-Comedies jener Tage? Dem Genreauteur Hawks hier bei seiner Meditationsarbeit über den Western und dessen Bedingungen und Implikationen zuzusehen, ist jedenfalls eine wahre Freude.

Ein großes Dankeschön auch an Arno für die Beamervorführung in seinem Hause. Mögen dieser noch viele folgen.

imdb | mrqe

Panik am roten Fluß, so der unsägliche deutsche Titel dieses Films, den ich hier ganz bewusst nicht in der Überschrift führe, gibt sich als formal und ausstattungsästhetisch meisterhaft inszeniertes Skelett des Westernkinos zu erkennen: Nichts anderes als das Grundgerüst des ältesten Kinogenres offenbart sich hier. Dieses ist zwar wohl noch jedem Genrefilm - welcher Gattung er sich auch immer zugehörig fühlen mag - zu extrahieren, doch ist das besondere an Red River wohl der Umstand, dass hier die Knochen nicht mit Fleisch belegt werden, sondern in einer episodisch orientierten Erzählstruktur nurmehr die Knochen präsentiert, das Skelett montiert wird: Wo andernorts der grundlegendste Genrekontext versteckt wird, wird er hier offengelegt. Die hohle Phrase - was heißen soll: sie ist nicht intellektuell wertlos, sondern erfährt nur in der Narration keine wirklich tiefe Entsprechung - ist ihm dabei alles, von Anbeginn an: Sowohl in dem seltsam leeren, deshalb eigentlich schon amüsanten Dialog zu Beginn zwischen John Wayne und seiner Geliebten, die die Exposition ohnehin nicht überleben wird, wie auch später, beispielsweise in der ersten Indianerbelagerung, die viel Schrecken behauptet (und in ihrer Kürze dennoch einige Aspekte des Zombiefilms schon vorweg nimmt), aber eigentlich nur wenig Effekt hat, geschweige denn, dass sie nennenswerte Schauwerte auffährt. Der Verdacht erhärtet sich zunehmend: Hier werden Situationen durchdekliniert.

Panik am roten Fluß, so der unsägliche deutsche Titel dieses Films, den ich hier ganz bewusst nicht in der Überschrift führe, gibt sich als formal und ausstattungsästhetisch meisterhaft inszeniertes Skelett des Westernkinos zu erkennen: Nichts anderes als das Grundgerüst des ältesten Kinogenres offenbart sich hier. Dieses ist zwar wohl noch jedem Genrefilm - welcher Gattung er sich auch immer zugehörig fühlen mag - zu extrahieren, doch ist das besondere an Red River wohl der Umstand, dass hier die Knochen nicht mit Fleisch belegt werden, sondern in einer episodisch orientierten Erzählstruktur nurmehr die Knochen präsentiert, das Skelett montiert wird: Wo andernorts der grundlegendste Genrekontext versteckt wird, wird er hier offengelegt. Die hohle Phrase - was heißen soll: sie ist nicht intellektuell wertlos, sondern erfährt nur in der Narration keine wirklich tiefe Entsprechung - ist ihm dabei alles, von Anbeginn an: Sowohl in dem seltsam leeren, deshalb eigentlich schon amüsanten Dialog zu Beginn zwischen John Wayne und seiner Geliebten, die die Exposition ohnehin nicht überleben wird, wie auch später, beispielsweise in der ersten Indianerbelagerung, die viel Schrecken behauptet (und in ihrer Kürze dennoch einige Aspekte des Zombiefilms schon vorweg nimmt), aber eigentlich nur wenig Effekt hat, geschweige denn, dass sie nennenswerte Schauwerte auffährt. Der Verdacht erhärtet sich zunehmend: Hier werden Situationen durchdekliniert. Was sich hier bislang als Kritik im Sinne des Wortes interpretieren lassen könnte, beschreibt im Gegenteil die Güte des Films: Red River ist ein Meta-Western avant la lettre, der nicht verlegen ist, sich auch in andere Genres zu kleiden: Szenen wie aus einem Film Noir stehen hier gleichberechtigt neben dem Gruselfilm entnommenen Schauerszenen bei Nacht und Nebel - und erinnert dieser seltsam abrupte Schluß, der die ganze epische Aufgeladenheit beinahe schon abwürgt, nicht auch irgendwie schon an Hollywoods Screwball-Comedies jener Tage? Dem Genreauteur Hawks hier bei seiner Meditationsarbeit über den Western und dessen Bedingungen und Implikationen zuzusehen, ist jedenfalls eine wahre Freude.

Ein großes Dankeschön auch an Arno für die Beamervorführung in seinem Hause. Mögen dieser noch viele folgen.

imdb | mrqe

° ° °

Thema: Filmtagebuch

23. April 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

umgehend danach, auch im Heimkino

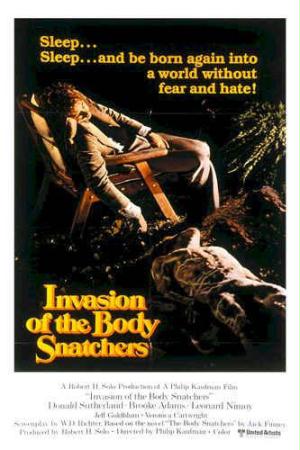

Kaufmans Remake von Don Siegels Invasion of the Body Snatchers (USA 1956; dazu sehr gelungen jump-cut.de) ist intellektuell gesehen schon etwas sattelfester als Boris Sagals Verarbeitung diverser Sozialängste im zuvor gesehenen Omega-Mann (USA 1971). Im fiktionalisierten Rahmen bringt er, ähnlich wie der hie und da etwas an seinen Produktions- und Vermarktungsbedingungen kränkelnde Futureworld (USA 1976), die paranoiden Ängste jener Dekade an deren Endpunkt auf den Pulp-Punkt. Vielleicht stellt diese Fiktionalisierung, die sich also loslöst von dem konsequent auf zeitgenössiche, sozio-politische Phänome verweisenden Gestus des klassischen 70er Paranoia-Kinos, schon eine Überwindung dar: Soziale Krise goes Genrefilm. Die Konventionen haben wir vorher eingeübt, jetzt wollen wir uns nur noch gruseln. Die 80er lugen ja auch schon um die Ecke.

Kaufmans Remake von Don Siegels Invasion of the Body Snatchers (USA 1956; dazu sehr gelungen jump-cut.de) ist intellektuell gesehen schon etwas sattelfester als Boris Sagals Verarbeitung diverser Sozialängste im zuvor gesehenen Omega-Mann (USA 1971). Im fiktionalisierten Rahmen bringt er, ähnlich wie der hie und da etwas an seinen Produktions- und Vermarktungsbedingungen kränkelnde Futureworld (USA 1976), die paranoiden Ängste jener Dekade an deren Endpunkt auf den Pulp-Punkt. Vielleicht stellt diese Fiktionalisierung, die sich also loslöst von dem konsequent auf zeitgenössiche, sozio-politische Phänome verweisenden Gestus des klassischen 70er Paranoia-Kinos, schon eine Überwindung dar: Soziale Krise goes Genrefilm. Die Konventionen haben wir vorher eingeübt, jetzt wollen wir uns nur noch gruseln. Die 80er lugen ja auch schon um die Ecke.

Macht aber alles gar nichts, denn Kaufmans Film ist dennoch erhaben. An manchen Stellen habe sogar ich mich gegruselt und ich möchte behaupten: Als Genrefan muss da schon einiges geschehen, um mich soweit zu bringen. Beispielsweise die letzten Szenen des Films, wie da, im Kontext gesehen, der Terror der Normalität, die Angt der Anonymisierung in der Masse, auf den Punkt gebracht wird, ohne viel technischen Schnick-Schnack, einfach nur durch Präsentation, das ist schon mehr als fabelhaft. Und dann natürlich der Schluß selbst, dieser typischer 70er-Schluß - Erstarren, Verzweiflung, Gänsehaut.

Genrekitsch sicherlich, aber vom Feinsten.

imdb | mrqe

Kaufmans Remake von Don Siegels Invasion of the Body Snatchers (USA 1956; dazu sehr gelungen jump-cut.de) ist intellektuell gesehen schon etwas sattelfester als Boris Sagals Verarbeitung diverser Sozialängste im zuvor gesehenen Omega-Mann (USA 1971). Im fiktionalisierten Rahmen bringt er, ähnlich wie der hie und da etwas an seinen Produktions- und Vermarktungsbedingungen kränkelnde Futureworld (USA 1976), die paranoiden Ängste jener Dekade an deren Endpunkt auf den Pulp-Punkt. Vielleicht stellt diese Fiktionalisierung, die sich also loslöst von dem konsequent auf zeitgenössiche, sozio-politische Phänome verweisenden Gestus des klassischen 70er Paranoia-Kinos, schon eine Überwindung dar: Soziale Krise goes Genrefilm. Die Konventionen haben wir vorher eingeübt, jetzt wollen wir uns nur noch gruseln. Die 80er lugen ja auch schon um die Ecke.

Kaufmans Remake von Don Siegels Invasion of the Body Snatchers (USA 1956; dazu sehr gelungen jump-cut.de) ist intellektuell gesehen schon etwas sattelfester als Boris Sagals Verarbeitung diverser Sozialängste im zuvor gesehenen Omega-Mann (USA 1971). Im fiktionalisierten Rahmen bringt er, ähnlich wie der hie und da etwas an seinen Produktions- und Vermarktungsbedingungen kränkelnde Futureworld (USA 1976), die paranoiden Ängste jener Dekade an deren Endpunkt auf den Pulp-Punkt. Vielleicht stellt diese Fiktionalisierung, die sich also loslöst von dem konsequent auf zeitgenössiche, sozio-politische Phänome verweisenden Gestus des klassischen 70er Paranoia-Kinos, schon eine Überwindung dar: Soziale Krise goes Genrefilm. Die Konventionen haben wir vorher eingeübt, jetzt wollen wir uns nur noch gruseln. Die 80er lugen ja auch schon um die Ecke.Macht aber alles gar nichts, denn Kaufmans Film ist dennoch erhaben. An manchen Stellen habe sogar ich mich gegruselt und ich möchte behaupten: Als Genrefan muss da schon einiges geschehen, um mich soweit zu bringen. Beispielsweise die letzten Szenen des Films, wie da, im Kontext gesehen, der Terror der Normalität, die Angt der Anonymisierung in der Masse, auf den Punkt gebracht wird, ohne viel technischen Schnick-Schnack, einfach nur durch Präsentation, das ist schon mehr als fabelhaft. Und dann natürlich der Schluß selbst, dieser typischer 70er-Schluß - Erstarren, Verzweiflung, Gänsehaut.

Genrekitsch sicherlich, aber vom Feinsten.

imdb | mrqe

° ° °

lol