Retrospektive: American Graffitti (USA 1972/73, George Lucas)

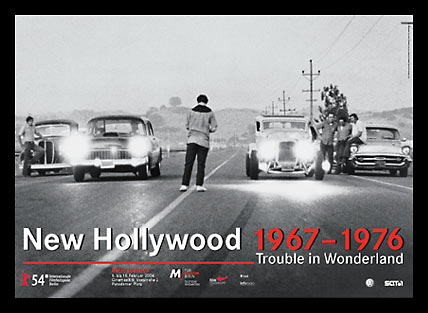

Retrospektive: American Graffitti (USA 1972/73, George Lucas)Zum ersten Mal als Teenager auf Video oder im Fernsehen gesehen und geliebt. Grund genug für eine erneute Sichtung, diesmal im Kino, zumal sonst parallel nichts lief, das mich weiter interessiert hätte. Manchmal ist es jedoch besser die schönen Erinnerungen auf sich beruhen zu lassen. Von allen Filmen der Retrospektive die ich bislang sah, ist American Graffitti der konvensionellste und, um ehrlich zu sein, der langweiligste. Am interessantesten vielleicht noch die Geschichte um den Radio-DJ Wolfman Jack, dessen Stimme als verbindendes Element des ständig präsenten Soundtracks fungiert. Überhaupt trägt die Musik den Film und dessen Figuren wie Halluzinationen durch einen Traum, einen Zuckersüßen im übrigen, der für keinen seiner Protagonisten ein böses Erwachen bereithält.

Retrospektive: The King of Marvin Gardens (USA 1972, Bob Rafelson)

Bob Rafelson autobiographisch gefärbter Film über zwei ungleiche Brüder und den großem Traum von Reichtum und einem Leben außerhalb der öden Alltagsrealitäten. Der Film ist ungeheuer dicht inszeniert, nimmt sich aber zusehends die Luft zum Atmen. Am Ende will man schnell raus, um kurze Zeit später dann doch feststellen zu müssen, dass die Gedanken noch immer den Figuren nachhängen. Grund dafür sind die durchweg tollen schauspielerischen Leistungen, allen voran Bruce Dern als Energiebündel und der gegen den Strich besetzte Jack Nicholson als sein introvertierter Bruder. Wirklich Spaß, wie im Beiblatt behauptet, macht „Marvin Gardens“ jedoch nicht.

Panorama: Quattro Noza (USA 2003, Joey Curtis)

Ein Film über Minorities in L.A., die sich mit aufgemotzten Kleinwägen Rennen liefern. Natürlich eingebettet eine Dreiecksgeschichte: der harte Chato, Sohn von Immigranten aus Guatemala, seine Sandkastenliebe Noza und der weiße Quattro, aus der Wüste, versteht sich. Nicht, das die Geschichte nicht dämlich wäre, die Dialoge grauenhaft gestelzt geschrieben und entsprechend unbedarft nachgeplappert würden, das größte Verbrechen des Films ist sein nicht vorhandenes ästhetisches Konzept. Die fraglos preiswerte Produktion hat es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht, die DV-Bilder zu verfremden um die Production Value nach oben zu treiben. Nur so ist der ständige Einsatz von Shutter-Effekten, das permanent in die Breite verzerrte Bild, die hohe Schnittfolge und die entfesselte Handkamera zu erklären. Ein unerträglicher Film.

Zwar komplett gesehen, aber mir auch eher egal war Baytong (Forum; Nonzee Nimibutr, Thailand 2003). Ein in irdischen Belangen gänzlicher unbeleckter, buddhistischer Mönch kehrt nach einem muslimischen Terroranschlag, in dem Verwandte ums Leben kamen, zu den Überlebenden seiner Familie in die Stadt zurück und lernt viel über das moderne Leben und die (unschuldige, kindliche) Liebe zu einem anderen Menschen, wie auch umgekehrt die modernen Menschen von ihm lernen können. Das schlägt in Thailand, das wohl scharf in buddhistisch und islamische Regionen unterteilt ist, natürlich besondere Saiten im nationalen Konzert an, rief bei mir aber nicht viel mehr als ein wohlwollendes "nett" hervor. Der Mönch war immerhin sehr gut gespielt.

Zwei Filme von Monte Hellman sind in der Retrospektive zu sehen gewesen: Two-Lane Blacktop (USA 1971) ist ein lakonisches Roadmovie, in dem Bewegung zum Selbstzweck gerät, der Ausgang eines eigentlich die Narration im späteren Verlauf bestimmenden Wettrennens durch die USA schließlich so egal wird, dass man den Film einfach, wortwörtlich, noch vor einem ordentlichen Beschluß sich auflösen lässt. Mit Rock'n'Roll und ähnlichen Popmythen hat das alles nur noch sehr wenig zu tun, bestenfalls ein leises Echo klingt da noch nach. Interessant dann auch die Figur des trampenden Mädchens, denn das Mädchen bekommt ja immer der Gute in alten Filmen. Dass sich das in diesem Film schließlich, nachdem sie mehrmals den Beifahrersitz gewechselt hat, mit irgendwem durchbrennt, der von der Erzählung weder etabliert wurde, noch sonst irgendwie von Interesse ist, ist schon sehr genial. Alles in allem: Groß! imdb

Der zweite Film dann war The Shooting (USA 1967), ein seltsamer Anti-Western, dessen Dialog ich leider über weite Strecken nicht so recht folgen konnte, was den Film im Gesamten nur noch befremdlicher machte als er ohnehin schon ist. Bisweilen schlägt er - etwa wenn in der weiten Wüste einem auf den Boden liegenden Mann begegnet wird - ins Mythologische um, dann wieder ist er knallhart realistisch. Kurz bevor der Film langweilig wird, schließt er schließlich dermaßen atemberaubend und verstörend, dass man ihn eigentlich gleich nochmal sehen möchte (dann aber nur mit Untertitel). imdb

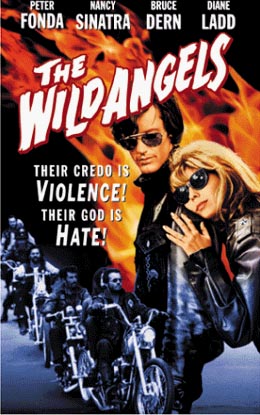

The Hired Hand (Retrospektive; USA 1971) von Peter Fonda ist ein sich zum Genre ebenfalls sehr renitent verhaltender Western, den man wohl unter Drogeneinfluss sichten sollte. Interessant ist seine Struktur: Die an sich eh schon sehr minimalistische Erzählung wird in Etappen zergliedert, in denen es immer ein kleines Stückchen vorwärts geht, die Übergänge schließlich sind psychedelisch flirrende Montage- und Überblendungscollagen mit melancholischer Gitarrenmusik - deswegen auch Drogeneinfluss. Das ist so kitschig wie effizient und macht erst den eigentlichen Reiz aus: Die Handlungsetappen selbst fallen dann bisweilen etwas trocken und auch schlicht reizarm aus, erst die schummrig entrückten Kapitelüberschriften lassen eine entspannte Atmosphäre entstehen, die auch der Narration so etwas wie mythischen Charakter verleiht. Alles in allem: Irgendwie schon recht interessant. imdb

Gesteigerte Relevanz kommt deshalb dem Originalfootage zu, das, gottlob, seit diesem Jahr auch übers Internet streambar ist.

Pressekonferenzen 11.02.

Der Horrorfilm bedient ein Kino des Verlässlichkeitsverlusts. Raum und Zeit kündigen sich gegenseitig ihre Synchronität auf, Geister aus der Vergangenheit lugen hinter Türen in das gegenwärtige Gefüge hervor. So gesehen ist Brian de Palmas im Jahr 1973 entstandener Sisters durch und durch konsequent, wie er Realitäten entwickelt, Übersichten - beispielsweise durch die typischen Splitscreens - gewährt, dann aber doch jede Gewissheit über Bord wirft und ein Szenario entwickelt, in dem souveräne Positionen nicht mehr möglich scheinen. Für den Betroffenen im Film, wie auch im Hier und Jetzt, das bei de Palma immer nur eine wackelige Kategorie darstellt, für den Zuschauer im Kinosaal.

Der Horrorfilm bedient ein Kino des Verlässlichkeitsverlusts. Raum und Zeit kündigen sich gegenseitig ihre Synchronität auf, Geister aus der Vergangenheit lugen hinter Türen in das gegenwärtige Gefüge hervor. So gesehen ist Brian de Palmas im Jahr 1973 entstandener Sisters durch und durch konsequent, wie er Realitäten entwickelt, Übersichten - beispielsweise durch die typischen Splitscreens - gewährt, dann aber doch jede Gewissheit über Bord wirft und ein Szenario entwickelt, in dem souveräne Positionen nicht mehr möglich scheinen. Für den Betroffenen im Film, wie auch im Hier und Jetzt, das bei de Palma immer nur eine wackelige Kategorie darstellt, für den Zuschauer im Kinosaal. Eigentlich aber ist das Trashkino, noch nicht mal Exploitation im engeren Sinne. Und man darf gut und gerne über einiges lachen, ohne dem Film Gewalt anzutun. Wie dann aber de Palma die investigativen Versuche einer New Yorker Kolumnenjournalistin mit politischem Bewusstsein, entgegen der Apathie der Behörden und ihrer Vertreter einen Mord aufzuklären - also Realitäten ans Tageslicht zu befördern, zu schaffen -, torpediert und ins Gegenteil verkehrt - ein Trip ins Innere wie ins Unbekannte -, das ist dann schon großartig, lässt man sich von hölzern agierenden Mimen und einer bisweilen ungelenken Dramaturgie-Gymnastik nicht abschrecken. Das beginnt schon bei der Perspektive auf den Film und seiner Personen: Fixpunkte gibt es nicht, die Narration scheint von vielen Hauptpersonen auszugehen, an die sich gekettet wird, nur um sie, wenn sie ihren Part erfüllt haben, zugunsten der nächsten abzustoßen. Das ist, gewissermaßen, von Hitchcocks Psycho übernommen. Dann natürlich der Einsatz optischer Mittel: Wenn die Journalistin ein Irrenhaus betritt, in dem sie das konspirierende Mörderpärchen wähnt, verzerrt die Bildebene das Geschehen bald schon bis ins Undechiffrierbare: Erinnerungsfragmente, hypnotische Visionen, die rein ästhetisch an die ersten Tage des Kinos erinnern und bestimmt auch nicht zufällig Bunuels Un Chien Andalou zu zitieren scheinen, und nicht zu letzt grotesk verzerrte Gegenwartskeitpartikel erschaffen ein morbides Patchwork des Weltverlusts, unterlegt mit grell übersteuerter Musik.

Eigentlich aber ist das Trashkino, noch nicht mal Exploitation im engeren Sinne. Und man darf gut und gerne über einiges lachen, ohne dem Film Gewalt anzutun. Wie dann aber de Palma die investigativen Versuche einer New Yorker Kolumnenjournalistin mit politischem Bewusstsein, entgegen der Apathie der Behörden und ihrer Vertreter einen Mord aufzuklären - also Realitäten ans Tageslicht zu befördern, zu schaffen -, torpediert und ins Gegenteil verkehrt - ein Trip ins Innere wie ins Unbekannte -, das ist dann schon großartig, lässt man sich von hölzern agierenden Mimen und einer bisweilen ungelenken Dramaturgie-Gymnastik nicht abschrecken. Das beginnt schon bei der Perspektive auf den Film und seiner Personen: Fixpunkte gibt es nicht, die Narration scheint von vielen Hauptpersonen auszugehen, an die sich gekettet wird, nur um sie, wenn sie ihren Part erfüllt haben, zugunsten der nächsten abzustoßen. Das ist, gewissermaßen, von Hitchcocks Psycho übernommen. Dann natürlich der Einsatz optischer Mittel: Wenn die Journalistin ein Irrenhaus betritt, in dem sie das konspirierende Mörderpärchen wähnt, verzerrt die Bildebene das Geschehen bald schon bis ins Undechiffrierbare: Erinnerungsfragmente, hypnotische Visionen, die rein ästhetisch an die ersten Tage des Kinos erinnern und bestimmt auch nicht zufällig Bunuels Un Chien Andalou zu zitieren scheinen, und nicht zu letzt grotesk verzerrte Gegenwartskeitpartikel erschaffen ein morbides Patchwork des Weltverlusts, unterlegt mit grell übersteuerter Musik. Das Erfassen der Realität ist natürlich ein bestimmendes Thema in De Palmas Filmografie. Optische und audiovisuelle Hilfsmittel spielen bei ihm deshalb immer auch eine große Rolle in der Narration. In Sisters hat sich De Palma noch nicht ganz zu dieser technischen Ebene vorgearbeitet, auch wenn sie sich gelegentlich schon anzudeuten scheint. Die Modulationen der grundlegenden Wahrnehmung selbst sind es, die ihn hier noch primär zu interessieren scheinen: Augen, Ohren, organisches Material. Vielleicht fühlt sich der Film ja auch deshalb ähnlich an wie die frühen, zeitgleich entstandenen Arbeiten von David Cronenberg? Schon der Vorspann jedenfalls zeigt verstörende Detailaufnahmen eines Fötus im Uterus, dessen Gesichtspartie uns schnell frontal und leinwandfüllend gegenüber steht, die Augen ganz zentral. In diesem Zurschaustellen organischer Oberfläche liegt eine ganz beunruhigende Kraft: Was mag im Innern des Zellmaterials vorgehen? Was werden diese Augen eines Tages sehen können? Einen Moment später führt der Film uns selbst vor: Zwei Föten sind da auf einmal zu sehen, nicht bloß einer. Auch wir können unseren Augen nicht immer trauen.

Das Erfassen der Realität ist natürlich ein bestimmendes Thema in De Palmas Filmografie. Optische und audiovisuelle Hilfsmittel spielen bei ihm deshalb immer auch eine große Rolle in der Narration. In Sisters hat sich De Palma noch nicht ganz zu dieser technischen Ebene vorgearbeitet, auch wenn sie sich gelegentlich schon anzudeuten scheint. Die Modulationen der grundlegenden Wahrnehmung selbst sind es, die ihn hier noch primär zu interessieren scheinen: Augen, Ohren, organisches Material. Vielleicht fühlt sich der Film ja auch deshalb ähnlich an wie die frühen, zeitgleich entstandenen Arbeiten von David Cronenberg? Schon der Vorspann jedenfalls zeigt verstörende Detailaufnahmen eines Fötus im Uterus, dessen Gesichtspartie uns schnell frontal und leinwandfüllend gegenüber steht, die Augen ganz zentral. In diesem Zurschaustellen organischer Oberfläche liegt eine ganz beunruhigende Kraft: Was mag im Innern des Zellmaterials vorgehen? Was werden diese Augen eines Tages sehen können? Einen Moment später führt der Film uns selbst vor: Zwei Föten sind da auf einmal zu sehen, nicht bloß einer. Auch wir können unseren Augen nicht immer trauen. De Palmas Filme enden selten mit Happy End. Meist finden seine Filme einen Beschluß, in dem der Regisseur seine Technik nochmals ausformuliert. Und hier findet sich dann doch schon ein optisches Gimmick und ein entsprechender Gag: Eine Couch, in der sich eine Leiche befindet (Rope? The Trouble with Harry?), mitten in der Wüste an einem gottverlassenen Bahnsteig, daneben eine Kuh, beides gefilmt aus der Gottesperspektive. Die Kamera geht zurück, gibt einen Telegrafiemast zu erkennen, an dem ein reichlich tumber Privatdetektiv incognito hängt, in der Hand ein Fernglas: Er observiert die Couch, den MacGuffin des Films. Eine groteske Situation und man meint De Palma sich köstlich über jenen Typ Menschen amüsieren zu hören, der sich, selbst noch in der bemühten Kompensation seiner Wahrnehmungsinsuffizienzien, nur in die Groteske manövrieren kann. Wir lachen mit, über diese Pointe, befreit auch nach diesem psychedelischen Horror-Thriller-irgendwas. Etwas Unsicherheit bleibt dennoch. Haben wir über uns gelacht?

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.

>> Die Schwestern des Bösen (Sisters, USA 1973)

>> Regie: Brian de Palma

>> Drehbuch: Brian de Palma, Louisa Rose

>> Darsteller: Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning, u.a.

imdb | mrqe | De Palma on Sisters

alle Berlinale-Kritiken

Die formale Konsequenz, mit der Romuald Karmakar in Die Nacht singt ihre Lieder das gleichnamige Stück des norwegischen Theaterautors Jon Fosse adaptiert hat, ist, bei aller Reduktion, die manche Kritiker schon von abgefilmten Theater sprechen lässt (was, natürlich, Blödsinn ist), über weite Strecken atemberaubend, vor allem aber stets effizient.

Die formale Konsequenz, mit der Romuald Karmakar in Die Nacht singt ihre Lieder das gleichnamige Stück des norwegischen Theaterautors Jon Fosse adaptiert hat, ist, bei aller Reduktion, die manche Kritiker schon von abgefilmten Theater sprechen lässt (was, natürlich, Blödsinn ist), über weite Strecken atemberaubend, vor allem aber stets effizient.Gelassen, oft beinahe schon kühl - manche Einstellungen scheinen gar die Perspektive von in Deckenecken angebrachten Überwachsungskameras zu simulieren - , protokolliert der Film das Ende einer Beziehung. Das ist wörtlich zu nehmen: Gescheitert war man schon weit, vermutlich Jahre früher, hier nun aber geht es, mit wenigen Ausnahmen: kammerspielartig, in einer Berliner Ikea-Wohnung mit twen-haftem Bildungsbürgerkolorit, nur noch um die letzten Stunden. Um jene Momente, in denen über Jahre entstandene Geschwulste und Versteifungen sich nochmals miteinander verkanten und das sukzessive über die Jahre hinweg vollzogene Scheitern - an dem Anderen, am eigenen Leben, an Vorstellungen, Erwartungshaltungen und Ängsten - sich einmal noch geballt schmerzlich spürbar werden lässt. Auch und gerade für den Zuschauer, der, insofern sich auf die besondere Form des Films eingelassen werden kann, oft selbst nicht anders kann, als sich voller Unbehagen im Sessel zu winden.

Wie Karmakar inszeniert, erinnert bisweilen an Fassbinder, vor allem Die bitteren Tränen... kommen in den Sinn: Kurzgeschliffene Satzstümmel, Gesprächspausen, Worte, die mehr nur sind, als sie selbst, gerne, oft auch, ihr Gegenteil, vor allem aber das, was sie nicht sind: Nur eine ungefähre Ahnung entwickelt man, was sich hier hinter einem kurzen "Ja" abspielt, welche Vergangenheit und Zerwürfnisse sich darin widerspiegeln. Präzise werden diese Dialogfragmente ausgesprochen, jede Nuance sitzt: Ein kurzer, knapper Satz, und sei er noch so banal in seinem begrifflichen Inhalt, wird dergestalt nicht selten zum gewetzten Messer, das zusticht, verletzt.

Wie Karmakar inszeniert, erinnert bisweilen an Fassbinder, vor allem Die bitteren Tränen... kommen in den Sinn: Kurzgeschliffene Satzstümmel, Gesprächspausen, Worte, die mehr nur sind, als sie selbst, gerne, oft auch, ihr Gegenteil, vor allem aber das, was sie nicht sind: Nur eine ungefähre Ahnung entwickelt man, was sich hier hinter einem kurzen "Ja" abspielt, welche Vergangenheit und Zerwürfnisse sich darin widerspiegeln. Präzise werden diese Dialogfragmente ausgesprochen, jede Nuance sitzt: Ein kurzer, knapper Satz, und sei er noch so banal in seinem begrifflichen Inhalt, wird dergestalt nicht selten zum gewetzten Messer, das zusticht, verletzt.Ein Film vor allem auch über Räume und deren Beziehungen zueinander. Wie man als Einzelner nicht in zwei abgeschlossenen Räumen gleichzeitig sein kann. Zu Beginn ist sie (Anne Ratte-Polle) auf dem Balkon, draußen, von drinnen gefilmt, tritt dann ein zu ihm (Frank Giering), der auf der Couch liegt und liest, wie immer eigentlich. Nebenan ist das kleine Kind im Wagen und schläft. Bald schon treten die Eltern ein, sie kommen zu Besuch, verschwinden sogleich auch wieder: Auch hier Verknöcherung. Später dann geht sie zur Disco, ist weg, er bleibt zurück, verzweifelt wartend. Zur Disco hin fährt sie in einem Auto, ein Kokon, durch dessen Sichtfenster die Lichter der Großstadt nur Flecken bleiben, die Tropfen außen auf der Scheibe scheinen Tränen zu ähneln, die der Scheibenwischer hastig verdrängt. Dann später wieder tritt sie ein, es kommt erneut zum Streit, er verweist sie im Affekt der Wohnung, sie kehrt mit ihrem Lover zurück: Ein einzigartiger Moment ist das, wenn er, der Gatte, dessen Perspektive über weite Strecken geteilt wird, sich des Raumes sicher scheint, er offensichtlich auch sicher ist, bis dann aber die Kamera, mit einem einzigen Schwenk der Kamera, den Hinterkopf des Lovers anschneidet, der in dieses Kabinett des Beziehungsschreckens eingedrungen ist und einen Raum weiter steht. Bald steht er im Hausflur, das Kind nebenan im Raum beginnt zu schreien, erhält dann, endlich, ein Gesicht: Es steht im Raum nun, ist bei der Mutter, die sich nun die Frage stellt, ob den Raum zu verlassen wirklich die rechte Lösung ist, zumal, wie sich andeutet, auch der nächste Raum, der des Lovers, allenfalls ein gleiches Gefängnis scheint. Alle drei scheinen zu zerfallen, sind selber Räume, hermetisch abgeschlossene, zur Kommunikation nicht fähig: Solipsismus.

Von Beginn an ein großartiger Film, der das Publikum wohl spalten wird. Die Presse ist bereits gespalten: Bei der morgendlichen Vorführung im Berlinale-Palast für die Journalisten herrschte zum Teil ausgelassene Heiterkeit über den bewusst (und effektiv) hölzernen Stil des Films, despektierliche Auslassungen hagelte es bisweilen im Minutentakt. Kein leichter Film, gewiss. Aber die Überheblichkeit, mit der sich darüber ausgelassen wird, korrespondiert, zumindest in diesem Falle, offensichtlich auch mit der bornierten Dummheit oder aber dem ausgeprägten Zynismus des, mit Verlaub, Geschmeißes.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbwerb. Zudem ab 19. Februar im Kino.

>> Die Nacht singt ihre Lieder (Deutschland 2004)

>> Regie: Romuald Karmakar

>> Drehbuch: Martin Rosefeld (Theaterstück: Jon Fosse)

>> Darsteller: Anne Ratte-Polle, Frank Giering, Manfred Zapatka, u.a.

imdb | offizielle Site | filmz.de | angelaufen.de

Manchmal gehen im Kino Wünsche in Erfüllung und das ist dann besonders großartig. Man sitzt zum Beispiel in diesem Film, betrachtet verzaubert die Leinwand, das Bild darauf, und denkt sich so, wenn der Film sich jetzt beschließen würde - genau jetzt, in diesem Moment, wo alles gesagt wurde, die Karten auf dem Tisch liegen und dennoch alles in der Schwebe hängt -, das wäre wirklich das Größte. Als könnte der Film Gedanken lesen, macht er einem eine Sekunde später auch prompt den Gefallen und blendet ab, zieht sich gleichsam zurück. Da ist man baff, perplex für einen Moment und freut sich: Alles, wirklich rundum alles wurde richtig gemacht.

Manchmal gehen im Kino Wünsche in Erfüllung und das ist dann besonders großartig. Man sitzt zum Beispiel in diesem Film, betrachtet verzaubert die Leinwand, das Bild darauf, und denkt sich so, wenn der Film sich jetzt beschließen würde - genau jetzt, in diesem Moment, wo alles gesagt wurde, die Karten auf dem Tisch liegen und dennoch alles in der Schwebe hängt -, das wäre wirklich das Größte. Als könnte der Film Gedanken lesen, macht er einem eine Sekunde später auch prompt den Gefallen und blendet ab, zieht sich gleichsam zurück. Da ist man baff, perplex für einen Moment und freut sich: Alles, wirklich rundum alles wurde richtig gemacht. Was gibt es viel von dem Film zu berichten? Wenig, bis gar nichts. 9 Jahre nach den Ereignissen aus Before Sunrise, der vor 9 Jahren von dem gleichen Team produziert wurde, hat Jesse Wallace seine Begegnung mit Celine in ein Buch verarbeitet. Damals hatte man sich - er Amerikaner, sie Französin - auf Reisen getroffen und eine Nacht miteinander verbracht. Das vereinbarte Treffen ein halbes Jahr später in Wien, so erfahren wir nun hier, hat nie stattgefunden. Auf einer Lesetour durch Europa kommt es in Paris zu einer erneuten Begegnung. Gemeinsam streift man durch Paris, lässt 9 Jahre Leben, Beziehung, Weltbild Revue passieren.

Was gibt es viel von dem Film zu berichten? Wenig, bis gar nichts. 9 Jahre nach den Ereignissen aus Before Sunrise, der vor 9 Jahren von dem gleichen Team produziert wurde, hat Jesse Wallace seine Begegnung mit Celine in ein Buch verarbeitet. Damals hatte man sich - er Amerikaner, sie Französin - auf Reisen getroffen und eine Nacht miteinander verbracht. Das vereinbarte Treffen ein halbes Jahr später in Wien, so erfahren wir nun hier, hat nie stattgefunden. Auf einer Lesetour durch Europa kommt es in Paris zu einer erneuten Begegnung. Gemeinsam streift man durch Paris, lässt 9 Jahre Leben, Beziehung, Weltbild Revue passieren. Der Rest ist banal und albern, oft klug, mal ernst, dann ausgelassen, kurzum: charmant bis auf die Knochen. Nicht alles, was gesagt wird und es wird sehr viel gesagt, ist hehre Weisheit, aber einiges ist nah dran. Das macht einem den Film nahe, zumal nichts kalkuliert, aufgesetzt wirkt. Gewiss ist das auch nicht das Leben wie es ist. Aber: Im Gegensatz zu dem unsäglich gescheiterten Was nützt die Liebe in Gedanken?, der im Panorama zu sehen ist, kommt Before Sunset, in all seiner Klugheit, einem Bild von der Liebe, damit eben auch von dem Leben, vor allem aber der Tragik und Schönheit desselben, bemerkenswert nahe.

Der Rest ist banal und albern, oft klug, mal ernst, dann ausgelassen, kurzum: charmant bis auf die Knochen. Nicht alles, was gesagt wird und es wird sehr viel gesagt, ist hehre Weisheit, aber einiges ist nah dran. Das macht einem den Film nahe, zumal nichts kalkuliert, aufgesetzt wirkt. Gewiss ist das auch nicht das Leben wie es ist. Aber: Im Gegensatz zu dem unsäglich gescheiterten Was nützt die Liebe in Gedanken?, der im Panorama zu sehen ist, kommt Before Sunset, in all seiner Klugheit, einem Bild von der Liebe, damit eben auch von dem Leben, vor allem aber der Tragik und Schönheit desselben, bemerkenswert nahe.Es gibt nicht viel zu berichten. Ähnlich wie Mein Essen mit André, ebenfalls ein nahezu reiner Dialogfilm, ist hier die Devise: Nicht lesen, sondern selber sehen! Oder aber, um Ekkehard Knörer zu zitieren, der in seiner Kritik einen mir unbekannten Schweizer Kollegen zitiert, der, wie der Film, schlicht und effizient alles auf den Punkt gebracht hat: "S'isch e wundrbare Film." Ganz genau!

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbewerb.

>> Before Sunset (USA 2004)

>> Regie: Richard Linklater

>> Drehbuch: Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke

>> Darsteller: Julie Delpy, Ethan Hawke

imdb

Retrospektive: Pat Garrett and Billy the Kid (USA 1972/73, Sam Peckinpah)

Retrospektive: Pat Garrett and Billy the Kid (USA 1972/73, Sam Peckinpah)Ein Geniestreich die Besetzung Bob Dylans als Bewunderer Billy the Kids. Nachdem sich Kid in denkbar cooler Weise selbstständig aus seiner Gefangenschaft befreit, schließt sich Dylan dem Outlaw an. Ein Geniestreich auch die Entscheidung, den Soundtrack mit Dylans Musik zu bestreiten. Das verleiht der Geschichte zusätzliche Bedeutung als melancholischer Abgesang auf die gute alte Zeit, so sieht das Peckinpah zumindest, in der man zwar beim Whiskysaufen eingegrabenen Hähnen die Köpfe wegschoß, aber ansonsten einem moralischen Kodex verhaftet seinen Mann stand. Damit ist es vorbei, wenn Pat Garrett dem Auftrag schmieriger Geschäftsleute folgt und the Kid exekutiert. Peckinpahs Film hat nicht ganz das Format von "The Wild Bunch", ist dennoch Großes Kino mit unvergesslichen Szenen. Der Film wurde bei seiner Veröfentlichung drastisch gekürzt, Peckinpah hat Zeter und Mordio geschrien. In der Retrsopektive läuft die ursprüngliche, knapp 20 Minuten längere Fassung. Trotz der furchtbar zugerichteten Tonspur: unbedingt ansehen.

Retrospektive: The Outfit (USA 1973/74, John Flynn)

Robert Duvall in seiner ersten Hauptrolle, Karen Black an seiner Seite. Die Vorlage: Richard Starks alias Donald E. Westlakes Roman, an dessen Fiktion sich bereits John Boorman (Point Blank) und Jean-Luc Godard (Made in U.S.A) versucht haben, mit großem Erfolg. John Flynns Film will knallharter Neo-Noir Stoff sein, direkt, erbarmungslos, mit knappen Dialogen den Zynismus der Figuren auf den Punkt bringend. Der Film ist nicht frei von unfreiwilliger Komik, das Drehbuch vergallopiert sich in seinem Ansatz zusehends. Dennoch sehr unterhaltsam, sehr lehrreich, kompromisslos.

Retrospektive: Shampoo (USA 1974/75, Hal Ashby)

Die Geschichte vom rammelnden Starfriseur in Beverly Hills, verdichtet in seiner Struktur - der Film spielt am Wahlabend des 5.November 1968, als Nixon an die Macht kam - ist mehr noch als Ashbys The Last Detail sarkastischer Geselschaftskommentar, beinahe schon Sittengemälde. Obwohl Shampoo bekannter ist, funktioniert meiner Meinung nach das Prinzip der Entlarvung nicht annähernd so gut wie in The Last Detail. Auch hier gibt es zwar unfassbar witzige Momente, speziell in der Charakterisierung des Friseurs, gespielt von Warren Beautty, die Geschichte ist jedoch in seiner Dramaturgie bereits stärker dem Mainstream Kino verhaftet, markiert bereits deutlich eine Abkehr vom klassischen New Hollywood. Es werden neu entstandene Erwartungshaltungen bedient, der Held, auch wenn es am Ende für ihn kein Happy End gibt, durchläuft eine Entwicklung, die ihn neugeboren aus der Handlung hervorgehen läßt. Das verweist bereits sehr stark auf die heute bis zum Exzess durchgehechelte Odyssee des Helden.

Thomas Reuthebuch

Kim Ki Duk schafft in "Samaria" zuächst in klar skizzierten Szenen die Ausgangsposition zu einer letztlich religiös motivierten Erlösungsgeschichte. Die beiden Teenager Yeo-Jin und Jae-Young sind nicht nur beste Freundinnen, die eine fungiert auch als Zutreiberin reifer Männer, die sich dann gegen entsprechendes Honorar sexuell mit der anderen vergnügen können. Jae-Young ist nichts anderes als eine Prostituierte, die in Schuluniform die tugendhafte Lolita mimt, es dabei aber faustdick hinter den Ohren hat. Als sie sich in einen der Freier, einen Musiker, verliebt, reagiert Yeo-Jin eifersüchtig. Wenig später stürzt sich Jae-Young vor ihren Augen aus einem Fenster.

Kim Ki Duk schafft in "Samaria" zuächst in klar skizzierten Szenen die Ausgangsposition zu einer letztlich religiös motivierten Erlösungsgeschichte. Die beiden Teenager Yeo-Jin und Jae-Young sind nicht nur beste Freundinnen, die eine fungiert auch als Zutreiberin reifer Männer, die sich dann gegen entsprechendes Honorar sexuell mit der anderen vergnügen können. Jae-Young ist nichts anderes als eine Prostituierte, die in Schuluniform die tugendhafte Lolita mimt, es dabei aber faustdick hinter den Ohren hat. Als sie sich in einen der Freier, einen Musiker, verliebt, reagiert Yeo-Jin eifersüchtig. Wenig später stürzt sich Jae-Young vor ihren Augen aus einem Fenster.Bis dorthin sind die Szenen von einer permanent spürbaren unterschwelligen Bedrohung geprägt, bis in die friedlich anmutende Szene hinein, in der Yeo-Jins Vater sich liebevoll um seine schlafende Tochter bemüht. Am Frühstückstisch genügen dem Film zwei knappe Sätze, um die der Kleinfamilie innewohnende Tragik, die Mutter ist kürzlich verstorben, und den beruflichen Background des Vaters, er ist Kriminalbeamter, zu umreißen.

Die Inszenierung schreitet in klaren Schritten ihre Handlung ab, der Soundtrack konterkariert die Unaufhaltsamkeit der Tragödie mit melancholischer Musik. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis sich die Befürchtungen des Zuschauers um die Figuren einlösen werden, und wenn Jae-Young sich nach dem Sturz in ihrem Blut krümmt, hat das eine Intensität, die nur schwer auszuhalten ist. Man glaubt zu wissen, besonders wenn man die bisherigen Filme Kim Ki Duks kennt, ohin das fhren wird.

Allerdings, in zunehmenden Maße kippen die bei "The Isle" oder auch dem später entstandenen "Bad Guy" noch so verstörend-poetischen Bilder ins Groteske, etwa wenn ein vom Vater in den Freitod getriebener Freier auf dem Boden aufschlägt, im Off, und sein auf dem Asphalt verspritztes Hirn langsam ins Bild fließt. Auch wenn der Film am Ende, in den letzten Szenen, nachdem Vater und Tochter gemeinsam das Grab der verstorbenen Ehefrau/Mutter aufsuchen, noch einmal auf eine transzendentale Ebene zurückfindet, wird der Verdacht bald zur Gewissheit.

Kim Ki Duk hat sich in seinem selbst erschaffenen Universum assoziativer Bildverästelung abgearbeitet. Samaria ist, vor allem wenn man die großartigen Arbeiten seines Regisseurs in den letzten Jahre in Betracht zieht, eine Enttäuschung. Vielleicht sogar die größte Enttäuschung des Festivals, bislang.

Thomas Reuthebuch

Es dauert eine knappe Stunde bis Helen (Kitty Winn) der Versuchung erliegt und endgültig zum Junkie wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr, wird der Film seine Figuren auf eine abwärts führende Spirale schicken, die für sie dort enden wird, wo sie der junge Bulle, der Helens Entwicklung begleitet, von Anfang an gesehen hat: in der Selbstaufgabe jeglicher moralischer Wertvorstellungen, schließlich in der Denunziation.

Es dauert eine knappe Stunde bis Helen (Kitty Winn) der Versuchung erliegt und endgültig zum Junkie wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr, wird der Film seine Figuren auf eine abwärts führende Spirale schicken, die für sie dort enden wird, wo sie der junge Bulle, der Helens Entwicklung begleitet, von Anfang an gesehen hat: in der Selbstaufgabe jeglicher moralischer Wertvorstellungen, schließlich in der Denunziation. Jerry Schatzbergs Film landete in der Retrospektive in einer komplett neu restaurierten Fassung, ein Glücksfall für das Publikum, wirkten beim komplizierten Color Matching auch der Regisseur selbst und sein Kameramann Adam Holender mit. Die frisch gezogene Kopie trägt damit in nicht unerheblichem Maße zu einer atemberaubenden Zeitreise bei, die uns die Möglichkeit eröffnet, Schatzbergs dem Cinema Verite verhafteten Film in einer Art und Weise wiederzuentdecken, die an das ursprüngliche Kinoerlebnis im Jahr 1971 heranreicht.

Die bedrückende Authentizität des Films zerstreut jedoch sehr schnell die Freude am ästhetischen Genuß, zieht den Zuschauer mit unwiederstehlicher Sogwirkung in seine Geschichte, die sich ausschließlich in einem klar abgesteckten Rahmen abspielt, an der 72.ten Ecke Broadway, eben am titelgebenden "Needle Park", einem Drogenumschlagplatz für Manhattans Junkieszene.

Kitty Winn gewann zwar den Oscar für die beste Hauptrolle, es ist aber Al Pacino, der den Film unvergesslich werden läßt. Er spielt den Hustler Bobby, manisch, immer in Bewegung, eine faszinierend anzusehende Demonstration von der Technik des Method Acing beeinflusster Schauspielkunst. Es war seine erste große Rolle und man findet bereits hier all das wieder, was ihn zu einem der größten Filmschauspieler unserer Zeit werden ließ.

Schatzbergs Inszenierungsstil, kühl, kontrolliert, die unbarmherzige Umgebung in schäbige Farben gießend, zeigt uns ein New York, in das kein Tageslicht zu dringen scheint. Es ist ein langer Weg von der verbrähmten Drogenromantik der 60er Jahre bis hierhin, die Diskrepanz zu "Easy Rider" etwa könnte kaum größer sein.

Der erbarmungslos anmutenden Montagetechnik, die in abrupten Schnitten die Entwicklungsstufen der Protagonisten hart aneinanderreiht, kommt gesteigerte Bedeutung zu. Als Pacino einen Kurierjob erledigt, reicht die Andeutung eines Polizisten, der sich aus dem Schatten einer Häuserwand löst. In der nächsten Einstellung finden wir ihn unter der Dusche im Knast, mit anderen Inhaftierten scherzend, voll in seinem Element. Nächste Einstellung: Pacino tritt in die Freiheit, läuft an einer trostlosen Häuserzeile entlang. Hinter ihm taucht Helen auf, die ihn verraten hat. Sie will wissen, ob er nachtragend sei. Pacino entgegnet: "Well". Sie schließt zu ihm auf. Die beiden gehen nebeneinander, ohne sich anzusehen. Schnitt. Schwarzblende. Abspann. Keine Musik, kein Geräusch im Kinosaal. So macht man das.

Thomas Reuthebuch

Am Anfang von "The Last Detail" steht der Auftrag. Die beiden Navy Soldaten "Badass" Buddusky (Jack Nicholson) und "Mule" Mulhall (Otis Young) haben eine Woche Zeit um den 18-jährigen Seemann Larry Meadows (Randy Quaid) vom Stützpunkt in Virginia nach Portsmouth, New Hampshire zu überführen. Dort erwartet das Riesenbaby eine 8-jährige Gefängnisstrafe. Sein Vergehen: der Versuch, lächerliche 40$ aus einem Wohltätigkeitsfond zu veruntreuen. Badass und Mule sind alles andere als begeistert. Ihr Plan: schnelle Überführung des Delinquenten, der Rest der Woche freie Bahn.

Am Anfang von "The Last Detail" steht der Auftrag. Die beiden Navy Soldaten "Badass" Buddusky (Jack Nicholson) und "Mule" Mulhall (Otis Young) haben eine Woche Zeit um den 18-jährigen Seemann Larry Meadows (Randy Quaid) vom Stützpunkt in Virginia nach Portsmouth, New Hampshire zu überführen. Dort erwartet das Riesenbaby eine 8-jährige Gefängnisstrafe. Sein Vergehen: der Versuch, lächerliche 40$ aus einem Wohltätigkeitsfond zu veruntreuen. Badass und Mule sind alles andere als begeistert. Ihr Plan: schnelle Überführung des Delinquenten, der Rest der Woche freie Bahn. Ashby entwickelt aus dieser Prämisse mit Drehbuchautor Robert Towne eine bitterböse Satire mit einem überragenden Jack Nicholson, in deren Kern nicht nur die erfolgreiche Überführung alberner Militärromantik steht, sondern darüber hinaus nicht weniger als eine treffsichere und schließlich ergreifende Studie ausweglos erscheinender, sich aus Angst und Hilflosigkeit speisender Ohnmacht. Das darf man sich nun nicht etwa als Sozialstudie vorstellen sondern als, in seiner glasklaren Struktur am ehesten an eine mythologische Reise erinnerndes Road Movie. Dabei zeichnet sich Ashbys Inszenierung immer wieder durch seine genaue Beobachtung und dessen Fähigkeit zur Überführung ins Groteske aus.

Bereits der bierernste Aufbruch der drei aus dem Stützpunkt in einer lächerlich anmutenden Rostlaube, begleitet von schmissiger Militärmusik, bietet einen Vorgeschmack dieses durchgängigen Prinzips. Das Drehbuch schließlich bietet in seiner intelligenten Durchdeklinierung der sich ständig verändernden Dreierkonstellation jede Menge Fleisch für Ashbys Inszenierungsstil. Jack Nicholson ist dabei stets Verbündeter des Regisseurs als auch Dreh- und Angelpunkt der Dramaturgie innerhalb der Sequenzen, die den Film, respektive die Reise, in schöner Regelmäßigkeit in einzelne, sich am Ende immer weiter verdichtende Episoden auffächert.

Am beeindruckendsten sicherlich die bedrückende Darstellung der bereits angesprochenen Ausweglosigkeit Budduskys. Auch wenn der Film immer wieder Situationen herstellt, die man in Ermangelung eines treffenden deutschen Begriffs am ehesten mit "deadpan humor" umschreiben kann, verweisen die Figuren in ihrem offensichtlich ungebrochenen Obrigkeitsdenken und dem daraus resultierenden fehlendem Bewußtsein, geradezu exemplarisch auf die tiefgreifende verheerende Wirkung, die sich für das rückwärtsgewandte Individuum in einer sich ständig erneuernden Gesellschaft ergibt.

Das spannende an "The Last Detail" ist denn auch die Perspektive, Budduskys Perspektive, eines Verlierers, der intellektuell von den Veränderungen überfordert ist, emotional dieser Überforderung mit Aggression begegnet, der aber dennoch von Ashby niemals vorgeführt wird. Das ist schon ein Kunststück, speziell wenn man sich vor Augen führt, wie weit der Film in der Darstellung der Erbärmlichkeit seiner Figuren geht. Wenn sich die drei etwa in einem Stundenhotel hemmungslos besaufen, demonstriert Buddusky stolz seine "Kunst", die des "Signalmans", eine wenig elaborierte Aneinanderreihung einfachster Bewegungsabläufe, die selbst Meadows wenig später problemlos imitieren kann. Bei einer Hippieparty, in der Ashby mit unverhohlener Ironie die Erlösungshoffnungen der amerikanischen Jugend in fernöstliche Religionen persifliert, versucht der jodelnd-balzende Buddusky bei einem Mädchen (Nancy Allen) mit seiner lächerlich-kitschigen Masche vom harten Leben auf der See zu landen.

"The Last Detail" vermittelt durch die Ziellosigkeit seiner Figuren auch ein Gefühl für die anonyme Ödnis der USA, für die Austauschbarkeit seiner urbanen Landschaften, die endlos sich hinziehende Langeweile an den Ausfallstraßen der Großstädte. Jack Nicholson erhielt für seine aggressive, energiegeladene, dann wieder zart und einfühlsam angelegte Rolle die Goldene Palme beim Filmfestival von Cannes. Für den Oscar als bester Hauptdarsteller war er genauso nominiert wie Randy Quaid als bester Nebendarsteller und Robert Towne für das beste Originaldrehbuch.

Thomas Reuthebuch

Immerhin zugute halten kann man diesem Film, dass er die Erwartungen, gleich auf welche Weise sie sich auch nach dem Trailer gestaltet haben mögen, komplett erfüllt. Man kann darin durchaus einen Film nicht so sehr über die Liebe als solche sehen, sondern über das Bild, das man sich von dieser macht. Oder aber man fasst sich während der Sichtung ob dieses nicht enden wollenden Kitschgebräus wiederholt resignierend an den Kopf. Das größte Problem des Films ist, dass er seinem Thema hoffnungslos erlegen, sich selbst ebenso verfallen ist, wiewohl es doch eigentlich nur juvenile Petitessen sind, die sich da ereignen. Distanz wäre da vonnöten, wo er überhöht, Nuance dort, wo er nur Brei zustande bringt.

Immerhin zugute halten kann man diesem Film, dass er die Erwartungen, gleich auf welche Weise sie sich auch nach dem Trailer gestaltet haben mögen, komplett erfüllt. Man kann darin durchaus einen Film nicht so sehr über die Liebe als solche sehen, sondern über das Bild, das man sich von dieser macht. Oder aber man fasst sich während der Sichtung ob dieses nicht enden wollenden Kitschgebräus wiederholt resignierend an den Kopf. Das größte Problem des Films ist, dass er seinem Thema hoffnungslos erlegen, sich selbst ebenso verfallen ist, wiewohl es doch eigentlich nur juvenile Petitessen sind, die sich da ereignen. Distanz wäre da vonnöten, wo er überhöht, Nuance dort, wo er nur Brei zustande bringt.In den 20er Jahren finden sich in einem gutbürgerlichen Landhaus im Berliner Umland, weil die Eltern verreist sind, für ein ausgedehntes Wochenende die beiden Geschwister Guenter (August Diehl) und Hilde (Anna Maria Mühe) und der eher verarmte Dichter Paul (Daniel Brühl) ein. Nach etwas romantischer Schwärmerei steht fest: Paul und Guenter gründen einen Selbstmörderclub, dessen Mitglieder sich richten, sobald die Liebe sie verlassen hat. Am Abend finden sich weitere Freunde und Bekannte zu einer ausgelassenen Party ein. Ökonomien fordern ihren Tribut: Guenter liebt Hans, mit dem err mal was hatte, der hat aber nun was mit Hilde, die mit allen anderen auch was hat und in die aber Paul verliebt ist. Zwei Tage später sind Tote zu beklagen. Basierend auf einer wahren Geschichte.

Jedem ist das mal passiert: Auf einer Party sein und der heimlich ausgesuchte Schwarm knutscht mit wem anders rum. Mal pampig gesagt: Deswegen bringt man sich aber noch lange nicht um, die wenigsten zumindest machen dies. Behauptet man das Gegenteil, sollte die Argumentation geschliffen sein. Was nützt die Liebe in Gedanken begnügt sich allerdings damit, auf der bloßen Oberfläche des Bildes durch allerlei schwülstige wie naheliegende Bilder viel zu behaupten. Da sitzen schmachtend betrachtete Schmetterlinge auf Pistolenläufen, Nebelschwaden ziehen über nächtliche Seen, Weizenähren wogen im Wind wie im Close-Up - Thanatos, ick hör Dir trappsen! Das ist alles so wohlbekannt, wie unerheblich: Nie ist man drin im Film, der Film aber geht in seiner liebestrunkenen Bilderwelt von nichts anderem als seiner Wirkmächtigkeit aus und entblößt damit eine nicht von der Hand zu weisende Lächerlichkeit: Eigentlich findet man das Geschwafel nur noch kleinkariert, die Figuren auf unsympathische Art und Weise naiv. Dabei haben auch (ich möchte sagen: gerade und besonders) romantische Stoffe, die sowieso schon mit sich und einer latenten Peinlichkeit zu kämpfen haben, eine gewisse Tiefe in der Herangehensweise verdient, die sich nicht im Aufgreifen von Naheliegendem, Offensichtlichem, schlicht Abgenagtem erschöpft.

Jedem ist das mal passiert: Auf einer Party sein und der heimlich ausgesuchte Schwarm knutscht mit wem anders rum. Mal pampig gesagt: Deswegen bringt man sich aber noch lange nicht um, die wenigsten zumindest machen dies. Behauptet man das Gegenteil, sollte die Argumentation geschliffen sein. Was nützt die Liebe in Gedanken begnügt sich allerdings damit, auf der bloßen Oberfläche des Bildes durch allerlei schwülstige wie naheliegende Bilder viel zu behaupten. Da sitzen schmachtend betrachtete Schmetterlinge auf Pistolenläufen, Nebelschwaden ziehen über nächtliche Seen, Weizenähren wogen im Wind wie im Close-Up - Thanatos, ick hör Dir trappsen! Das ist alles so wohlbekannt, wie unerheblich: Nie ist man drin im Film, der Film aber geht in seiner liebestrunkenen Bilderwelt von nichts anderem als seiner Wirkmächtigkeit aus und entblößt damit eine nicht von der Hand zu weisende Lächerlichkeit: Eigentlich findet man das Geschwafel nur noch kleinkariert, die Figuren auf unsympathische Art und Weise naiv. Dabei haben auch (ich möchte sagen: gerade und besonders) romantische Stoffe, die sowieso schon mit sich und einer latenten Peinlichkeit zu kämpfen haben, eine gewisse Tiefe in der Herangehensweise verdient, die sich nicht im Aufgreifen von Naheliegendem, Offensichtlichem, schlicht Abgenagtem erschöpft.Dass der Film sich letztendlich nur in solchem Einerlei ergießen wird, steht als Drohung schon von Anbeginn im Raume, wenn man sich, neben all dem eh schon Ärgerlichen der ästhetischen wie narrativen Auflösung, das da folgen mag, auch noch mit einem der unelegantesten Kniffe der Dramaturgie beginnen lässt: Der inhaftierte Paul sitzt in der Wache, eine Art Testament wird verlesen, kurzer Blick auf die Medienberichterstattung der Ereignisse, dann Verhör und Paul verschwindet aus dem Bild, ins Off, von wo aus er seine illustrierten Erinnerungen an die letzten Tage kommentiert. Warum dieses bornierte Element deutschen Geschichtchen-Erzählkinos aus den Köpfen der Drehbuchautoren nicht rauszukriegen ist, bleibt auch bis auf weiteres zu fragen. Es funktioniert nur selten, meist nie, und ist mindestens ebenso häufig schlicht nicht notwendig. Und auch Was nützt die Liebe in Gedanken?" kann aus dieser Exposition kein Kapital schlagen, steht sich dadurch dramaturgisch eigentlich schon im Weg: Wer nun den Freitod wählen wird und wer nicht, ist somit nicht mehr von Belang, für die nächste Frage - Wie konnte es nur soweit kommen? - gibt der Film schlicht zu wenig her.

Bleibt einmal mehr die Erkenntnis: Auch ein auf hohem technischen Niveau an die Wand gefahrener Wagen wird in der Statistik lediglich als Versicherungsfall aufgeführt.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Panorama. Ab 12.02. zudem regulär im Kino.

Regie: Achim von Borries; Drehbuch: Achim von Borries, Hendrik Handloegten, Annette Hess, Alexander Pfeuffer; Darsteller: August Diehl, Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske, u.a.

imdb | offizielle Site

Schön ist da, wie nun gerade entdeckt, dass es diese Kritikenretrospektive komplett auch zum hier zum Download gibt, beim Filmmuseum Berlin, das für die Retrospektive mitverantwortlich zeichnet.

Zwar etwas mühsig nur als einzelne pdf-Dateien, aber immerhin.

Liegengebliebenes, nicht Rangewagtes, nicht ganz Durchdrungenes, kurzum: Was schlicht nicht zu verarbeiten war.

Liegengebliebenes, nicht Rangewagtes, nicht ganz Durchdrungenes, kurzum: Was schlicht nicht zu verarbeiten war.Der Kritiker hats schwer auf einem Festival: Einerseits ist man ja Filmenthusiast wie jeder ander auch und will soviel wie möglich sehen. Andererseits muss man sich seinen Akkreditierungspass auch irgendwie rechtfertigen und was schreiben - nach Möglichkeit auch Sinnvolles -, seinen Lesern fühlt man sich schließlich auch irgendwie verpflichtet. Aber wer steht schon gerne eine Stunde lang vor dem Writing Room an, wenn währenddessen in der Retrospektive doch gerade ein unheimlich wichtiger Film läuft? Und dann will einem auch nicht zu jedem Film was einfallen, was niederzuschreiben wert wäre, die Zeit ist zudem begrenzt, die Sinne von zwischen drei bis fünf Filmen täglich eh schon überlastet, der Biorhythmus hoffnungslos im Eimer. Also sortiert man aus, schweren Herzens oft: Vieles bleibt liegen.

Deswegen nun: Short Cuts, in loser Folge. Kurze Eindrücke, ehrliche Eingeständnisse, wenn man überfordert war, Notizen, die es nicht zur Kritik gebracht haben.

The Last Detail (Retrospektive; Hal Asbhy, USA 1973) ist ein entspanntes Roadmovie mit satirischen Untertönen. Sehr laid-back und smooth, könnte man sagen, ideal jedenfalls für ein Matinée (und er lief auch morgens um 11): In den Sessel kuscheln und den Episoden einfach beim Plätschern zusehen. Schön, wenn Filme ihr eigentliches Anliegen - erste Szenen im Militärbunker, letzte Szenen im Militärknast - so ansprechend verstecken, ohne aber es zu leugnen. Dieser Kontrast macht auch in der Narration Sinn: Das eigentlich Schreckliche blenden wir aus, um das Schreckliche damit infolge nur noch schrecklicher zu machen. Sicherlich keine der größten Leistungen der Retrospektive, aber immerhin doch sehr charming und obendrein war die Kopie auch in recht guter Qualität (eine der 15 neugezogenen?). imdb

Weit weniger gut war die Qualität der Kopie von The Cool World (Retrospektive; USA 1964) von Shirley Clarke: Sehr unscharfe, eigentlich schon milchige Bilder mit ordentlich Laufstreifen und ähnlichem, kratziger Ton wie von alten Shellackplatten. Das ist ein Problem für den Film, der viel mit Reißschwenks, dynamischem Schnitt und hektischer Jazzmusik arbeitet. Folge deshalb: Nach gut einer Stunde pochende Kopfschmerzen. Trotzdem meine ich, Qualitäten erkannt zu haben: In der Montage kreuzt die Regisseurin dokumentarische Aufnahmen vom Straßenleben Harlems mit denen ihrer fiktiven Narration, von ein paar jugendlichen Schwarzen, die, beeindruckt von den cats, den coolen Gangstern, ebenfalls eine Karriere als Kriminelle einschlagen wollen, daran aber letztendlich, ähnlich wie im Verlauf die Vorbilder, scheitern. Es entsteht ein Patchwork aus Milieuschilderung, Zeitdokument und Krimi, das nicht ohne Reiz ist. Vielleicht sogar ähnlich wichtig wie Melvin van Peebles' Sweet Sweetback's Baaaadaaaasss Song? Angemerkt sei, dass der Film etwas zu alt ist für eine Retro, die sich auf die Jahre zwischen '67 und '76 konzentriert, ist mir nur gerade noch aufgefallen, aber egal. imdb

Nur wenige Jahre später entstanden und, wenn ich das jetzt richtig überblicke, in einer ähnlichen Ecke New Yorks angesiedelt wie auch der großartige David Holzman's Diary: The Panic in Needle Park (Retrospektive; Jerry Schatzberg, USA 1971). Die Konsequenz der Milieu- und auch Elendsschilderung ähnelt bisweilen sogar Clarkes Film, zumindest aber ist auch in diesem (Anti-)Drogenfilm ganz schön viel ganz schön schmutzig. Die Materialästhetik unterstreicht dies, trotz neugezogener Kopie, zudem: Selten war Fixen im Kino schmuddeliger anzusehen. Die Größe des Films besteht dann allerdings darin, dass er sich trotzdem an diese Menschen ranwagt, ganz dicht oft sogar, alles akribisch festhält, nie aber in den Duktus der moralischen Empörung verfällt (oder aber: sein Thema glorifiziert). Ein zutiefst menschlicher Film, der, zum Glück, dennoch nicht menschelt. Und wie er am abrupten Ende dann sowohl Hoffnung als auch Defätismus in ein Bild, in einen kurzen Moment packt, das ist ebenfalls sehr groß. Bei der Sichtung leider recht müde gewesen, deswegen war er hier und da etwas lang - eine erneute solche unter besseren Bedingungen meinerseits wird sich hiermit vorgenommen. imdb

Der Film beginnt mit einer wunderbaren Einstellung, ein Klavier, abgespannt, mit zwei Seilen, hängt von einem Kran scheinbar schwerelos in der Luft. Dann der Schnitt auf eine Gruppe Passanten (?), Anwohner (?), die das Schauspiel voller Anteilnahme verfolgen. Aus der Mitte der Gruppe löst die Inszenierung eine Dame (Aurore Clément), vielleicht Mitte fünfzig. Sie ist die Besitzerin des Klaviers, begleitet jedes Manöver mit beinahe lustvollem Stöhnen. In der nächsten Einstellung stürmt die Frau durch eine Wohnung, es ist Charlottes (Sylvie Testud) Wohnung, Chaos aller Orten. Endlich findet sie den Flügel, verschwendet keine Zeit und spielt munter drauflos.

Der Film beginnt mit einer wunderbaren Einstellung, ein Klavier, abgespannt, mit zwei Seilen, hängt von einem Kran scheinbar schwerelos in der Luft. Dann der Schnitt auf eine Gruppe Passanten (?), Anwohner (?), die das Schauspiel voller Anteilnahme verfolgen. Aus der Mitte der Gruppe löst die Inszenierung eine Dame (Aurore Clément), vielleicht Mitte fünfzig. Sie ist die Besitzerin des Klaviers, begleitet jedes Manöver mit beinahe lustvollem Stöhnen. In der nächsten Einstellung stürmt die Frau durch eine Wohnung, es ist Charlottes (Sylvie Testud) Wohnung, Chaos aller Orten. Endlich findet sie den Flügel, verschwendet keine Zeit und spielt munter drauflos. Auch Chantral Akerman verschwendet keine Zeit. Innerhalb weniger Minuten hat sie dem Zuschauer klar gemacht um welche Art Film es sich bei „Demain, on déménage“ handelt. Es ist eine Komödie, dem Slapstick verwandt, die ihr Heil in der halsbrecherischen Beschleunigung der Szenen zu finden glaubt. Es wird viel und schnell gesprochen, Kippen werden mit einer abrupten, knappen Bewegung im Aschenbecher zerdrückt, der Laptop, kaum zusammengeklappt, durch den Raum gezerrt. Im Café wird schnell zugehört, man macht sich schnell miteinander bekannt und irgendwann, das ist jetzt gemein, aber dennoch, hat man das Gefühl, dass man schnell raus muss, und sei es nur um sich zu erholen von so viel Hopplahopp.

Im Zentrum dieser Möchte-gern Screwball Comedy steht Sylvie Testud und wenn man einer Schauspielerin zutrauen mag einen entsprechenden Film zu tragen, dann sicher der zierlichen Belgierin. Ich habe im letzten Sommer Sylvie Testud in einem wunderbaren Film von Alain Corneau gesehen (Stupeur et tremblement) in dem sie eine grandiose Vorstellung gibt, ihre Rolle zwischen kindlicher Naivität und sinnlicher Erotik anlegt und dabei auch ihr Gespür für das notwendige Timing in den komödiantischen Momenten des Films zeigt. Ich erwähne das deshalb, um ihre Bandbreite zu verdeutlichen und auch deshalb, weil ich glaube, dass einzig und allein die Inszenierung schuld am Misslingen von „Demain, on déménage“ ist.

Es scheint, dass der Film durch die Hyperventilierung seiner Hauptdarstellerin die Luft zum Atmen nimmt, dass man dem Wortwitz des durchaus schlagfertigen Drehbuchs keine Raum zur Entfaltung läßt. Je länger der Film andauert desto deutlicher wird, wie sehr dieses Konzept ins Leere läuft, und wie wenig gut offensichtlich Chantal Akerman in diesem Genre aufgehoben ist. Da hilft auch das gelungene Casting nichts, bis in die kleinsten Nebenrollen hinein, es hilft auch nicht das schöne Set-Design, überhaupt die bemerkenswerte Kameraarbeit – das sagt man natürlich immer dann gern, wenn man einem Film nicht unnötig weh tun will, den man schlicht und ergreifend nicht mag. Warum viele behaupten dass die Komödie ein gefährliches Genre ist wird hier überdeutlich. Stimmt das Timing nicht, steckt man ganz tief im Schlamassel.

Thomas Reuthebuch

Demain, on déménage

Regie: Chantal Akerman

Buch: Chantal Akerman, Eric de Kuiper

Darsteller: Sylvie Testud, Aurore Clément, Jean-Pierre Marielle, Natacha Regnier

Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Das 16mm Ausgangsmaterial, gefilmt mit der legendären Beaulieu, die damals gängige Grundausstattung professionell orientierter Dokumentarfilmproduktionen war, macht ihrem Ruf alle Ehre. Selbst über 35 Jahre nach Entstehung des Films sind die grobkörnigen s/w-Aufnahmen ein Genuß und auch bei der Tonqualität (verwendet wurde eine Nagra) kommt Wehmut auf, speziell wen man an die furchtbar zersetzte, kaum zu ertragende Tonspur des Screenings von Peckingpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“ denkt. Wurde eine neue Kopie geszogen oder lags an der zu vermutenden, selten bemühten Aufführung des Films?

Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Das 16mm Ausgangsmaterial, gefilmt mit der legendären Beaulieu, die damals gängige Grundausstattung professionell orientierter Dokumentarfilmproduktionen war, macht ihrem Ruf alle Ehre. Selbst über 35 Jahre nach Entstehung des Films sind die grobkörnigen s/w-Aufnahmen ein Genuß und auch bei der Tonqualität (verwendet wurde eine Nagra) kommt Wehmut auf, speziell wen man an die furchtbar zersetzte, kaum zu ertragende Tonspur des Screenings von Peckingpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“ denkt. Wurde eine neue Kopie geszogen oder lags an der zu vermutenden, selten bemühten Aufführung des Films? Wenn Kit Carson sich im Spiegel selbst abfilmt, mit Equipement bepackt, ist das nicht ganz ohne Ironie, zumindest aus heutiger Perspektive betrachtet und erinnert an die vom Cyberpunk häufig beschworene Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und in diese Richtung kann man Jim McBrides Ansatz durchaus denken, auch wenn die Auflösung von Persönlichkeitsstruktur, letztendlich die Auslöschung des Individuums, von Bewußtsein überhaupt im Mittelpunkt steht. Gegen Ende des für seine Zeit bemerkenswerten Films gibt es schließlich eine Szene, die diesen Aspekt und die daraus resultierende Sprachlosigkeit auf den Punkt bringt. David Holzman alias Kit Carson alias Jim McBride positionisiert sich vor der Kamera, tritt schließlich aus dem Bild. Es folgt ein Schrei, aus dem Off, dann Schwarzblende, Zeitsprung, erneuter Versuch, eine Entschuldigung.

Am Besten ist „Davis Holzman´s Diary“ immer dann, wenn er sich auf seine experimentelle Struktur verläßt. In den letzten Einstellungen gewinnt der Film noch einmal an Format. In einer langen Einstellung gleitet die Kamera durch die Nacht, gnadenlos unterbelichtet. Aus der Schwärze des Raums lösen sich Objekte, ein Fenster, die Leuchtreklame eines Delis, kaum zu bestimmende Artefakte, Abstraktion in Reinkultur. Dann: Holzmans Equipement wurde gestohlen, es bleibt der Gang zur Billigvinylpresse (Ton) und in den Paßbildautomat (Bild). Ein Abschied, und der Film ist zu Ende.

Gut gefallen haben mir auch die aus der Geschichte herausbrechenden essayistischen Betrachtungen. Eine Parkbank mit Rentnern wird abgefilmt, die Kamerabewegung simuliert das rhythmische Auf und Ab des Abschreitens, auf der Tonebene die Originalaufnahmen der UN-Vollversammlung, die über die Zukunft Palästinas entscheidet. Holzman beobachtet zwei Bullen, die einen Obdachlosen schikanieren, aus dem Off, lakonisch, die Nachrichten des Tages. Plötzlich ist der Film beißender Kommentar, nicht nur deshalb ein wichtiges Zeitdokument.

Thomas Reuthebuch

Melvin Van Peebles legendärer Befreiungsschlag, die ultimative Undergroundproduktion "Sweet Sweetback...", ist vulgär, beinahe abstoßend, erinnert in seinem respektlosen Umgang nicht nur gängiger Hollywoodkonventionen, sondern auch grundsätzlich filmischem Handwerks gegenüber wie ein brutal zusammengeklopptes Patchwork an spontanen Einfällen und stilistischen Geschmacklosigkeiten. Man braucht eine ganze Weile um sich auf die collagenartige Oberflächenstruktur des Films einzulassen. Natürlich ist es denkbar schwer, über 30 Jahre nach der Entstehung des Films sowohl die politische als auch die künstlerische Radikalität des Entwurfs nachempfinden zu können - zumal als in Deutschland aufgewachsener Weißer, dessen Sozialisation vor allem in den 80er Jahren geschah. Dennoch vermittelt der Film eine Vorstellung von dem was Melvin Van Peebles Film ausgelöst haben mag.

Melvin Van Peebles legendärer Befreiungsschlag, die ultimative Undergroundproduktion "Sweet Sweetback...", ist vulgär, beinahe abstoßend, erinnert in seinem respektlosen Umgang nicht nur gängiger Hollywoodkonventionen, sondern auch grundsätzlich filmischem Handwerks gegenüber wie ein brutal zusammengeklopptes Patchwork an spontanen Einfällen und stilistischen Geschmacklosigkeiten. Man braucht eine ganze Weile um sich auf die collagenartige Oberflächenstruktur des Films einzulassen. Natürlich ist es denkbar schwer, über 30 Jahre nach der Entstehung des Films sowohl die politische als auch die künstlerische Radikalität des Entwurfs nachempfinden zu können - zumal als in Deutschland aufgewachsener Weißer, dessen Sozialisation vor allem in den 80er Jahren geschah. Dennoch vermittelt der Film eine Vorstellung von dem was Melvin Van Peebles Film ausgelöst haben mag. Während im Wettbewerb das Ausbleiben der großen Stars speziell von der "Bunten" Presse beklagt wird, dürfen sich die Cineasten in der Retrospektive über so manchen Überaschungsgast freuen. Da erscheint etwa das Phantom des "unabhängigen" amerikanischen Films, Terrence Malick, höchstpersönlich in einem Screening seines Klassikers "Badlands", da schlurft Peter Fonda durch die grauenhafte Max-Bar oder es taucht eben auch das Vater-Sohn Gespann Melvin und Mario Van Peeples im "Sweetback"-Screening auf. Stehende Ovationen gabs keine, was sicher auch an der erschreckenden Unterrepräsentierung farbiger Filmjournalisten liegt und lag. Van Peebles, mittlerweile in den Siebzigern, ist noch immer ein energiegeladener Mann mit Visionen und Plänen. Seine Ausführungen zur Enstehungsgeschichte des Films machen deutlich: "Sweetback..." entstand vollkommen abgetrennt von jeglicher Strömung, ist ein Einzelfall gewesen und geblieben. Der mit MGM entstandene Deal über drei Filme wurde aufgekündigt, Van Peebles konnte niemals als Filmemacher Fuss fassen, sein Sohn Mario hat das zumindest später nachgeholt (seine Spielfilmdoku über die Enstehung zu "Sweetback" läuft im diesjährigen Forum). Interessant auch die Offenheit mit der über die Produktionsrealitäten gesprochen wurde, die zu manch gestalterischer Entscheidung führten. Da gibt es etwa ziemlich zu Beginn des Films ein paar Einstellungen mit psychedelisch anmutenden Farbverfremdungen über die Mario bei der Recherche zu seinem Film gestolpert ist und die, ganz profan, quasi als Unfall, bei der Belichtung des Materials entstanden (man wollte Day for Night drehen).

Es gibt jedoch wohl kaum einen Film, bei dem bewußte stilistische Entscheidungen unwesentlicher erscheinen. Alles scheint intuitiv und spätestens nach der Totschlagszene, als Sweetback also seine über den gesamten Film andauernde Flucht beginnt, nimmt die Intensität in einem nicht geglaubten Maße zu - oder ist es nur die Gewöhnung des Betrachters an den expressionistischen Ansatz? So oder so, man spürt in jeder Einstellung den bedingungslosen Willen Van Peebles Ernst zu machen und sich einen Scheißdreck um Erwartungshaltungen zu kümmern. Die Umkehrung der Konvention ist denn auch das Prinzip, unabhängig von politischen Ausrichtungen, im übrigen. Sweetback wird als rammelnder Superlover mit großem Schwanz eingeführt, der sich vor einer Ansammlung Farbiger, aber eben auch libertärer Weißer vorführen läßt. Als er später auf die Hells Angels trifft, fickt er sich sprichwörtlich in die Freiheit und am Ende verendet er eben nicht, wie die auf ihn gehetzten Hunde in der Wüste, sondern es gelingt ihm die Flucht über eine Bergkette nach Mexiko. Ein bis dahin undenkbares Filmende für einen farbigen Protagonisten.

Thomas Reuthebuch

Sweet Sweetback´s Baadassss Song

Regie, Buch, Schnitt, Produktion, Musik: Melvin Van Peebles

Kamera: Bob Maxwell, Jose Garcia

Musik gespielt von: Earth, Wind and Fire

Darsteller: Melvin Van Peebles, Simon Chuckster, Hubert Scales, John Dullaghan

Eine Berlinale ohne Aprilwetter ist offensichtlich keine.

Zu Beginn der Vorführung herrscht Verwirrung. Bis wenige Minuten später der Anmoderator der Retrospektive mit Mikrofon die Situation kurz erläutert und sich beim Publikum für die technische Panne entschuldigt, läuft der Film ohne Ton. Ironie des Schicksals, denn man weiß ja eigentlich, dass David Holzman's Diary die Bedingungen von Produktion, Wahrnehmung und Einschätzung audiovisueller Medien untersucht und reflektiert. Was also sind diese stummen Bilder, die doch eigentlich, ihr Inhalt legt es zumindest nahe, Ton haben müssten? So gewollt, also erster künstlerischer Kniff dieses überaus cleveren Films? Verunsichertes Hüsteln im Saal, erste Aufforderungen, dass doch einer bitte mal dem Vorführer bescheid sagen soll, werden, wenn auch mit leichtem Timbre in der Stimme, geäußert. Wie gesagt: Verwirrung. Man darf wohl davon ausgehen: Dem Regisseur Jim McBride hätte das gefallen.

Zu Beginn der Vorführung herrscht Verwirrung. Bis wenige Minuten später der Anmoderator der Retrospektive mit Mikrofon die Situation kurz erläutert und sich beim Publikum für die technische Panne entschuldigt, läuft der Film ohne Ton. Ironie des Schicksals, denn man weiß ja eigentlich, dass David Holzman's Diary die Bedingungen von Produktion, Wahrnehmung und Einschätzung audiovisueller Medien untersucht und reflektiert. Was also sind diese stummen Bilder, die doch eigentlich, ihr Inhalt legt es zumindest nahe, Ton haben müssten? So gewollt, also erster künstlerischer Kniff dieses überaus cleveren Films? Verunsichertes Hüsteln im Saal, erste Aufforderungen, dass doch einer bitte mal dem Vorführer bescheid sagen soll, werden, wenn auch mit leichtem Timbre in der Stimme, geäußert. Wie gesagt: Verwirrung. Man darf wohl davon ausgehen: Dem Regisseur Jim McBride hätte das gefallen. Denn David Holzman's Diary kokettiert zu jedem Zeitpunkt mit der Verbindlichkeit seiner Bilder, mit einem Realismus, der sich nicht nur material- und bildästhetisch, sondern auch in den Bildern selbst zu bestätigen scheint. "Cinema is truth, 24 times per second.", dieses Zitat von Godard stellt der arbeitslos gewordene Filmemacher David Holzman, dem außerdem die Einberufung ins Haus steht, seinem filmischen Tagebuch voran. Eine der ersten Szenen zeigt ihn in einem Stuhl, über ihm ein Spiegel, der die aufnehmende Kamera zeigt und in diesem wiederum die Spiegelung eines hinter der Kamera sich befindenden Spiegels, der den Spiegel selbst wieder spiegelt: Der - scheinbar -bis ins Endlose übersichtlich gewordene Raum. Keine Techniker anwesend, die Schaffung des Films selbst ist sein Inhalt.

Denn David Holzman's Diary kokettiert zu jedem Zeitpunkt mit der Verbindlichkeit seiner Bilder, mit einem Realismus, der sich nicht nur material- und bildästhetisch, sondern auch in den Bildern selbst zu bestätigen scheint. "Cinema is truth, 24 times per second.", dieses Zitat von Godard stellt der arbeitslos gewordene Filmemacher David Holzman, dem außerdem die Einberufung ins Haus steht, seinem filmischen Tagebuch voran. Eine der ersten Szenen zeigt ihn in einem Stuhl, über ihm ein Spiegel, der die aufnehmende Kamera zeigt und in diesem wiederum die Spiegelung eines hinter der Kamera sich befindenden Spiegels, der den Spiegel selbst wieder spiegelt: Der - scheinbar -bis ins Endlose übersichtlich gewordene Raum. Keine Techniker anwesend, die Schaffung des Films selbst ist sein Inhalt.Es folgen Fragmente des Alltags, Eindrücke, Spielereien, die Erschließung des nachbarlichen, urbanen Raumes - der Film spielt in New York, 1967 -, wie auch eine kleine Erzählung. Doch zuvor wird das Equipment selbst vorgestellt: Eine 18 Pfund schwere 16mm-Kamera, die ihre eigene Werbeanzeige und Bedienungsleitung abfilmt, und ein unhandlicher Taperekorder zum Umhängen bilden die Schnittstellen zu dem, was sich Wirklichkeit nennt. Holzman experimentiert im folgenden mit dieser Technik, weil er, so sein Anliegen, etwas über sich und die Wirklichkeit der äußeren, der Dingwelt herausfinden will. Ob dann beispielsweise ein Gespräch so wirklich stattfindet, ob die Präsenz der Kamera das Gespräch nicht beeinflusst oder ob der Dialog nicht sogar komplett inszeniert ist, ist eine Frage, die dabei stets im Raum steht und, trotz aller Verbindlichkeit, die die Bilder ausstrahlen - das heißt: einmal ist sie gebrochen, wenn sich in der Brille einer offensichtlich Prostituierten wiederholt eine Filmcrew spiegelt, Holzman im Bild selbst nicht anwesend ist, aber ein intimes Gespräch zwischen Holzman und der Frau suggeriert wird - kaum wirklich befriedigend aus der Diegese heraus beantwortet werden kann. Und wie verhält es sich mit den zahlreichen Monologen? Holzman selbst, bzw. auch ein minutenlanger Monolog eines Bekannten, reflektiert diesen Umstand: Was von dem, was er da spricht, ist verbindlich wahr und wie könnte eine solche Verbindlichkeit versichert werden?

Während zu Beginn Bild und Ton, obwohl separat voneinander aufgenommen, noch korrespondieren, trennt Holzman die Ebenen zusehends. Dann wird die Tonspur für Minuten zum Audiokommentar, etwa wenn er eine somit stumm gewordene Auseinandersetzung mit der Polizei - "And now they're gonna hit me!" und die Sequenz ist zuende - aus dem Off erläutert. Oder aber, wenn er in das Zimmer der Nachbarin filmt, die auf ihn eine seltsame Faszination ausübt. Diese küsst etwas mit einem fremden Mann und verschwindet dann aus dem Zimmerausschnitt, den die Kadrierung des Fensters gewährt. Der Ton befindet sich dabei bei Holzman, dann das Geräusch einer Wählscheibe, monotones Tuten und plötzlich taucht wieder die Nachbarin am Fenster auf, die zum Hörer greift und deren Stimme dann ganz nahe bei uns ist. In solchen Momenten ist dieser Film in seiner Reduktion schlicht großartig, atemberaubend geradezu. Wie auch das unvermittelte Ende selbst: Zunächst eine verkratzte Phonoaufnahme der vertraut gewordenen Stimme. Man habe ihm seine Wohnung ausgeräumt, alles technische Gerät wurde ihm gestohlen, dieser Film ist aus, vorbei, Ende, er selbst steht vor dem Nichts und spreche gerade in einen Phonoautomaten, der für wenig Geld ein paar Minuten Mikroton in eine Vinylsingle ritzt. Es folgen Bilder aus dem Passfotoautomaten, darauf Holzman und die - soeben? - produzierte Single - oder eine ganz andere? - in der Hand. Raum und Ton sind endgültig disparat geworden: Die Wahrheit liegt allenfalls 24mal pro Sekunden zwischen zwei belichteten Frames.

Ein berauschendes Filmerlebnis. Obwohl der Film rein bildqualitativ nie die Ebene eines bisweilen ungelenk produzierten Hobbyfilms überschreitet, entwickelt er förmlich einen faszinierenden Sog, in dem sich zu verlieren die unangenehmste Sache nicht ist. Beinahe endlos schon scheinen die Anschlussmöglichkeiten, ist man gespannt, was Holzman als nächstes einfallen wird (denn: bei aller Beliebigkeit, die manche Einstellungen ausstrahlen, beliebig wird es wirklich nie), unentwegt kommen einem Filmtitel in den Sinn wie Blair Witch Projekt, Cannibal Holocaust, Mann beißt Hund, auch Spike Jonzes Adaptation etwa, die allesamt ihr Verhältnis als Film zur äußeren Wirklichkeit zum Primat ihrer Erzählung erheben. Und doch wirken diese Reflektionsversuche des Genrekinos nach einer retrospektiven Sichtung von David Holzman's Diary mitunter ungelenk, nur halb zuende gedacht. Die Vorführung dieses Films, wenn auch nur in einer mäßig besuchten Vormittagsvorstellung, gehört sicherlich zu den größten Verdiensten der diesjährigen Retrospektive, deren Veranstalter man hierfür nicht genug danken kann.

David Holzman wird im übrigen von L.M. Kit Carson gespielt, seine Freundin Penny, die im Verlauf dieses Experiments mit ihm Schluss macht, weil sie nicht länger gefilmt werden möchte, vor allem nicht nackt, heißt im echten Leben Eileen Dietz. Doch wer weiß schon, ob der Abspann nicht auch nur aus Lug und Trug besteht.

Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.

>> David Holzman's Diary (USA 1967)

>> Regie/Drehbuch: Jim McBride

>> Kamera: Michael Wadley

>> Darsteller: L.M. Kit Carson, Eileen Dietz, Lorenzo Mans, u.a.

imdb | mrqe

alle Berlinale-Kritiken

Die Verwirrung am Abend ist perfekt: Die Kartenkontrolle für die abendliche Retrospektivevorführung im CinemaxX 8 findet, anders als sonst, bereits eine Etage tiefer statt, vor jener Treppe, die in den letzten Tagen hinauf hinab führte, in die Erinnerungen an das alte New Hollywood. Und dann auch noch, zugegeben recht freundliches Personal extra für Taschenkontrollen. Ob man denn Kameras mit sich führe, wird da gefragt, obwohl man es doch eigentlich eilig hat, denn Badlands fängt gleich an und der Andrang lässt bereits um einen guten Platz fürchten. Wie kommt es, dass eine öffentliche Vorführung eines an sich für Raubkopierer doch denkbar uninteressanten Films Sicherheitskontrollen unterworfen ist, die sonst nur Blockbustern in den Pressevorführungen zuteil werden? Sollte die bislang so entspannte wie unbedingt sehenswerte Retrospektive als Treffpunkt für Raubkopierer und Von-der-Leinwand-Abfilmer in Verruf geraten sein?

Die Verwirrung am Abend ist perfekt: Die Kartenkontrolle für die abendliche Retrospektivevorführung im CinemaxX 8 findet, anders als sonst, bereits eine Etage tiefer statt, vor jener Treppe, die in den letzten Tagen hinauf hinab führte, in die Erinnerungen an das alte New Hollywood. Und dann auch noch, zugegeben recht freundliches Personal extra für Taschenkontrollen. Ob man denn Kameras mit sich führe, wird da gefragt, obwohl man es doch eigentlich eilig hat, denn Badlands fängt gleich an und der Andrang lässt bereits um einen guten Platz fürchten. Wie kommt es, dass eine öffentliche Vorführung eines an sich für Raubkopierer doch denkbar uninteressanten Films Sicherheitskontrollen unterworfen ist, die sonst nur Blockbustern in den Pressevorführungen zuteil werden? Sollte die bislang so entspannte wie unbedingt sehenswerte Retrospektive als Treffpunkt für Raubkopierer und Von-der-Leinwand-Abfilmer in Verruf geraten sein?Wie auch immer. Im Saal angekommen - vierte Reihe, Platz in der Mitte, die beste Position also, trotz allem - lässt man die Gedanken kreisen. Seitens des Personals des Filmmuseums und der Retrospektive herrscht auffällige Betriebsamkeit. Sieh an, der Herr Prinzler ist ja auch anwesend und der findet sich doch bekanntlich nur mit Prominenz im Schlepptau im Cinemaxx 8 ein. Ein Gedanke setzt sich fest, so eigentlich absurd, wie irgendwie auch schön, einer jener Sorte, die man gerne weiterspinnt, und als Herr Prinzler dann auch noch das Mikro zur Hand nimmt und - "Ladies and gentlemen, it's an honor for me..." - einen Überraschungsgast ankündigt, werden für einen Moment die Träume eines Cinephilen wahr: Terrence Malick selbst, seit Jahrzehnten als "Jerome Salinger des Films" verschrien, der veranlasste, dass in den Pressematerialien seines letzten, seines dritten Films in knapp 30 Jahren, Der schmale Grat, kein Bild seiner Person aufzutauchen habe, tritt da auf einmal zur Tür hinein, seine Gattin obendrein im Schlepptau. Frenetischer Applaus im Saal sogleich, nach einem Moment schon die ersten standing ovations, denen sich bald das gesamte Publikum anschließt. Etwas verschüchtert, aber sichtlich gerührt über diese Reverenz, spricht dieses Phantom des US-Independentkinos nach dem minutenlangen (!) Applaus ein paar Worte des Dankes ins Mikro und versichert uns seines Stolzes darüber, dass dieser Film, dessen Vollendung seinerzeit unentwegt auf der Kippe stand, in dieser Reihe gezeigt wird und obendrein die Aufmerksamkeit ausverkaufter Kinosäle genießt. Ein paar weitere Anekdoten zum Film folgen, es ist mucksmäuschenstill im Saal.

Ein großer Moment ist das, schnell wieder vergangen, sicher, und leider stand Malick nach dem Screening auch nicht für Fragen des Publikums zur Verfügung, aber immerhin: Ich habe Terrence Malick gesehen. Und wer kann das schon von sich behaupten? Dafür lasse ich mir gerne in die Taschen blicken.

Man kann und darf vor dieser Frau durchaus Angst haben, wenn sie am Ende von Monster, nach dem über sie verhängten Todesurteil, wankend aufsteht und den Richter anfährt, er solle in der Hölle schmoren, und gegen die Beamten um sie rempelt. Die berichterstattenden Medien - das denkt man sich bloß, gezeigt wird es nicht - werden diese Frau nach dieser Show vermutlich als Ungeheuer und Monster abstempeln. Uns fällt das etwas schwieriger: Wir kennen ihre Geschichte.

Man kann und darf vor dieser Frau durchaus Angst haben, wenn sie am Ende von Monster, nach dem über sie verhängten Todesurteil, wankend aufsteht und den Richter anfährt, er solle in der Hölle schmoren, und gegen die Beamten um sie rempelt. Die berichterstattenden Medien - das denkt man sich bloß, gezeigt wird es nicht - werden diese Frau nach dieser Show vermutlich als Ungeheuer und Monster abstempeln. Uns fällt das etwas schwieriger: Wir kennen ihre Geschichte. Monster ist ein Serialkillermovie, wenn auch kein unbedingt typisches, und diese pflegen - was sie mit Vorsicht zu genießen macht - auf wahren Begebenheiten zu basieren. Im vorliegenden Fall wäre das die Mordserie von Aileen Wournos (Charlize Theron) in den 80er Jahren. Diese soll, so der Film, bereits in frühesten Kindheitstagen den Traum gehegt haben, einmal Filmstar zu werden, wie wir zu Beginn in körnigen Super8-Aufnahmen erfahren. Dazu muss man entdeckt werden, wie sie weiß, und weil die Jungs aus der Nachbarschaft gerne ihre körperlichen Reize entdecken, entblößt sie für ein paar Bucks auch mal ihre Brüste. Ein paar Jahre später ist die naive, eigentlich sogar recht tumbe Aileen noch immer nicht entdeckt worden und pflegt ein eher armseliges Dasein als White-Trash-Prostituierte und Obdachlose. Als die süße Selby (Christina Ricci), die selbst als Lesbe unter puritanischen Eltern an ihrem Leben zu scheitern droht, sie am Tresen anspricht, reagiert sie zunächst renitent, von der "Dyke" eher abgestoßen. Man landet nach einer durchzechten Nacht dennoch im gleichen Bett, wenngleich zunächst ohne Folgen. Aus der zarten Freundschaft wird bald ein inniges, auch intimes Verhältnis. Der Gedanke, endlich als Schönheit, wenn auch nicht als Star entdeckt zu sein, beflügelt und beengt Aileen gleichermaßen: Sie lebt auf, wie sie gleichzeitig auch Selby bis an Selbstaufopferung grenzend verfällt. Eine Ökonomie entwickelt sich, in der Aileen, jeglicher Souveränität verlustig, nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Freier sich zur Killerin entwickelt, die für ein paar Dollar jeden niederschießt, um das Glück der beiden - Selby ist mittlerweile von zuhause abgehauen - auch weiterhin zu finanzieren.

Monster ist ein Serialkillermovie, wenn auch kein unbedingt typisches, und diese pflegen - was sie mit Vorsicht zu genießen macht - auf wahren Begebenheiten zu basieren. Im vorliegenden Fall wäre das die Mordserie von Aileen Wournos (Charlize Theron) in den 80er Jahren. Diese soll, so der Film, bereits in frühesten Kindheitstagen den Traum gehegt haben, einmal Filmstar zu werden, wie wir zu Beginn in körnigen Super8-Aufnahmen erfahren. Dazu muss man entdeckt werden, wie sie weiß, und weil die Jungs aus der Nachbarschaft gerne ihre körperlichen Reize entdecken, entblößt sie für ein paar Bucks auch mal ihre Brüste. Ein paar Jahre später ist die naive, eigentlich sogar recht tumbe Aileen noch immer nicht entdeckt worden und pflegt ein eher armseliges Dasein als White-Trash-Prostituierte und Obdachlose. Als die süße Selby (Christina Ricci), die selbst als Lesbe unter puritanischen Eltern an ihrem Leben zu scheitern droht, sie am Tresen anspricht, reagiert sie zunächst renitent, von der "Dyke" eher abgestoßen. Man landet nach einer durchzechten Nacht dennoch im gleichen Bett, wenngleich zunächst ohne Folgen. Aus der zarten Freundschaft wird bald ein inniges, auch intimes Verhältnis. Der Gedanke, endlich als Schönheit, wenn auch nicht als Star entdeckt zu sein, beflügelt und beengt Aileen gleichermaßen: Sie lebt auf, wie sie gleichzeitig auch Selby bis an Selbstaufopferung grenzend verfällt. Eine Ökonomie entwickelt sich, in der Aileen, jeglicher Souveränität verlustig, nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Freier sich zur Killerin entwickelt, die für ein paar Dollar jeden niederschießt, um das Glück der beiden - Selby ist mittlerweile von zuhause abgehauen - auch weiterhin zu finanzieren. Patty Jenkins hat ihr Debut als Regisseurin sehr einfühlsam gestaltet, nicht ohne dabei gelegentlich auch ein wenig über das Ziel hinaus zu schießen. Sehr bemerkenswert ist die fehlende psychopathologische Ebene des Films, die in Filmen mit vergleichbaren Sujets oft den Primat der Erzählung darstellt: Wenngleich eine Misshandlung der Killerin im Kindesalter zwar an einer Stelle erwähnt wird, wird diese Karte dankenswerterweise nicht ausgespielt. Auch andere archäologische Betätigungen in Wournos' Biografie finden nicht statt: Zu keinem Zeitpunkt des Films steht außer Zweifel, dass die Taten der Protagonistin - zumindest jene, die nicht, wie der Rachemord in Folge der Vergewaltigung, affektbedingt sind - nicht nur Folge sozialer und ökonomischer Bedingungen sind, sondern auch - aus Aileens Perspektive, die wir stets teilen - zumindest graduell Ergebnisse eines wach geführten Entscheidungsprozesses sind, ohne dabei die Rolle der vielfältigen Determinationen zu deminuieren. Weder ist sie das unsagbar Böse, wie es klassische Horrorfilme, deren Erbe mituter die Serialkillerfilme dereinst antraten, oft formulieren, noch ist sie Ergebnis eines verknappten vulgär-psychoanalytischen Allgemeinplatzes, die in ähnlichen Filmen oft so unsagbar nerven. Doch, man kann - bei aller Distanz, die man zu diesem ruppigen, unartikulierten Wesen auch verspüren kann - durchaus nachempfinden, warum der Mensch zumindest dieser filmischen Narration so gehandelt hat, ohne das Gefühl zu haben, über Gebühr vom Film überwältigt versucht zu werden. In seiner minutiösen Nachzeichnung der Ereignisse der letzten Tage vor Aileens Festnahme, entwickelt der Film bisweilen eine sensible Qualität, die für das Genre (insofern man Monster diesem wirklich zurechnen möchte) eher ungewöhnlich ist.