Auch eine Ausnahmeerscheinung wie Tim Burtons wundervoller The Corpse Bride (2005) kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass die großen Zeiten des Puppen-Animationsfilms so gut wie vorbei sind. Im wesentlichen fristet er ein Dasein als Abschlussfilm an Filmhochschulen und findet allenfalls noch als gelegentlich dazwischen geschobener Kurzfilm im Nachtprogramm der öffentlich-rechtlichen Programme statt. Wiewohl dieser besonderen Filmkonzeption bis heute eine nahezu magisch-auratische Traumqualität eignet – zumal dann, wenn sich über das Material eine Art phantastischer Animismus legt, der im Unfertigen, nicht ganz Perfekten begründet liegt (das „bewegte Rauschen“ in Puppenkleidern etwa) -, scheint sie dem Gegenwartskino kaum mehr Option zu sein. Bezeichnend mag eine Stelle in Michel Gondrys nicht minder wundervollem The Science of Sleep (2006) sein – ein Film, der auch ein wenig vom Verlust des Kinos seiner Fähigkeit handelt, zum Greifen naheliegende Traum- und Wunschbilder zu zeichnen –, in der sich sich die beiden Träumer Stéphane und Stéphanie voller Tatendrang ins grobe Material stürzen und auf die Idee kommen, mit Klorollen und Zellophan in der eigenen Wohnung einen Animationsfilm zu drehen, der der russischen Tradition nachempfunden ist. Und schlechterdings in dieser Form im Kino wohl keine Repräsentation mehr erfahren könnte.

Umso erfreulicher sind deshalb bezaubernde Filme wie Blood Tea and Red Strings, die vollkommen unerwartet am Rande der allgemeinen Filmproduktion auftreten, in ihrer Anverwandlung des Materials leidenschaftlich anachronistisch sind und sich in einer Filmwelt, in der es für solche kleinen Filmwunder eigentlich keinen Platz mehr gibt, zu behaupten vermögen.

Blood Tea and Red String ist ganz und gar Herzenssache. Man kann nicht anders als jede Einstellung zu genießen, sich in die Details zu verlieren und jede Bewegung, die da stattfindet, als stilles Ereignis zu bewundern. Für ihn verantwortlich zeichnet die us-amerikanische Künstlerin Christiane Cegavske, die nicht weniger als 13 Jahre ihres Lebens in diesen knapp 70 Minuten dauernden Spielfilm investiert hat. In mühe- wie liebevoller Kleinarbeit hat sie sich eine märchenhafte und doch bizarre Geschichte ausgedacht, sämtliche Puppen gestaltet und genäht, alle Kulissen gebastelt und den Film schließlich auf wunderbar körnigem 16mm-Material Frame für Frame selbst gedreht. Er kommt vollkommen ohne Dialog aus und wurde von Mark Growden mit stimmungsvoller, ebenfalls leicht ins Bizarre spielender Musik unterlegt, die einen kongenial in die merkwürdige Welt dieses entspannt plätschernden Films zieht. All diese Liebe zum Detail, zum Material und seiner Sinnlichkeit lässt eigentlich – auch wenn sich die jeweiligen Filme stark voneinander unterscheiden – kaum einen anderen Vergleich zu, als den mit Wenzel Storchs gleichermaßen liebevoll gestalteten Film Die Reise ins Glück.

Die Geschichte von Blood Tea... ist nur schwer wiederzugeben, sie sucht das mythologisch-enthobene und märchenhaft-verfremdete. Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen zwei Gruppen, auf der einen Seite aristokratisch gekleidete, weiße Albino-Ratten, auf der anderen merkwürdige Wesen, die aussehen wie braune Ratten auf zwei Beinen mit Vogelschnäbeln und Schweineohren (die offizielle Synopse nennt sie lediglich „the Creatures who dwell under the Oak“). Die letztgenannten leben ein einfaches Landleben im Innern einer alten Eiche und erhalten eines Tages von den Albino-Ratten den Auftrag, nach Vorbild eines Gemäldes eine Puppenfrau zu erschaffen. Das Werk gelingt in Perfektion, so dass sich der Erbauer selbst in die (allerdings unbelebte) Puppe verliebt und sie deshalb nicht mehr hergeben mag. Daraufhin entführen die weißen Ratten die Puppe, die so gekränkten Schnabelwesen begeben sich ihrerseits auf eine Reise quer durch ein seltsam-schönes Märchenland, um die Puppe zurückzuholen. Sie begegnen einem Frosch, offenbar ein einsiedelnder Schamane, und einer Spinne mit Menschenkopf, die in ihrem blutroten Netz an ganz eigenen Interessen strickt. Unterdessen verfällt auch der Anführer der weißen Ratten der melancholischen Liebe zu dem weiblichen Puppenwesen...

Doch Blood Tea... ist weit mehr als seine bloße Story: Es sind die Details, die zählen und die maßgeblich zum Gelingen seines Projekts, eine wunderbare Welt zu etablieren, beitragen. So bewegen sich die Albino-Ratten beispielsweise in einer knallig-roten Kutsche durch's Land, die unter schwerem Geächze von einer Schildkröte gezogen wird; in ihrer Behausung lebt weiterhin ein Rabe, der anstelle seines Kopfes einen nackten, menschlichen Totenschädel trägt. Hier haben wir Sonnenblumen mit lachenden Gesichtern in den Blüten, dort hingegen bilden kleine Totenköpfe das Blumenantlitz; eine wunderbare Begegnung ist die mit dem dicken, in sich ruhenden Schamanenfrosch, die seltsam neben der eigentlichen Handlung steht. Im Verbund mit der mal krächzenden, mal ziselierten musikalischen Untermalung eröffnet Blood Tea... ein Tor zu einer anderen, traumhaften Welt, die ganz ihrer eigenen Logik gehorcht und alleine schon in ihrem Dasein bewundert werden kann. Auch wenn Blood Tea... Bilder entwickelt, die an bizarrste Momente aus den Grimm'schen Märchen (die freilich nur in der Originalfassung zu finden sind und nicht in den bereinigten Kinderbuch-Versionen) oder sogar an E.T.A. Hoffmanns Sandmann erinnern, eignet dem Film eine nahezu meditative Friedfertigkeit und Schönheit, die sich gleichermaßen aus jüngerem Gothic chic, wie aus den Bildern von Frida Kahlo und den Geschichten von Edgar Allan Poe speist (die, unter anderem, denn auch als Haupteinflüße genannt werden).

Doch auch wenn Blood Tea... mit seiner wundervollen Materialästhetik an alte Kinderfilme aus osteuropäischen Ländern erinnert, ist er selbst weit davon entfernt ein Kinderfilm zu sein; ganz im Gegenteil entspinnt er einen quasi-mythologischen Motivkomplex, in dem es immer wieder auch um Einverleibung und Ummantelungen geht. Hinter der niedlich-pittoresken Kindlichkeit seiner Erscheinung versteckt sich deshalb mithin ein ganz eigener Sinneszusammenhang, der, so ahnt man immer wieder, auch viel mit weiblicher Sexualität zu tun hat. Auffällig häufig handelt Blood Tea... vom Verzehr von Speisen, immer wieder wird die Puppe als Objekt der Begierde (die obendrein noch äußerlich der Regisseurin nachempfunden scheint) eingenäht oder selbst als Behältnis – unter anderem für ein Ei, aus dem ein merkwürdiges Wesen schlüpfen wird – gebraucht. Immer wieder geht es um Transformationen von Material, um Verblühen und Entstehen, um Einverleibung und Entschlüpfung – um einen steten Stoffwechsel also, vielleicht ganz ähnlich wie auch ein Animationsfilm als quasi-rituelle Technik aus gröbstem Zwirn und Textil eine animistische Zauberwelt entstehen lässt, die weit mehr ist als die Summe ihrer einzelnen Teile. In dieser Logik der Stofflichkeit formuliert Blood Tea... ein faszinierendes Rätsel, das nicht unbedingt gelöst werden muss, um genossen zu werden. Es reicht schon, dem Bizarren und Morbiden in dieser unvergleichlichen Schönheit, die sich gerade auch aus der teils ruckligen Animation und dem groben 16mm-Material speist, nachzuspüren.

In den USA ist Blood Tea... schon auf zahlreichen Festivals für den Phantastischen Film zu sehen gewesen und verdientermaßen häufig prämiert worden. Die dortige Kritik ist sich einig, dass hier ein neuer Kult- und Mitternachtsfilm geboren wurde, der Vergleiche mit klangvollen Namen nicht zu scheuen braucht. Doch auch von solchen Meriten abgesehen, ist Blood Tea and Red Strings ein hervorstechender, ganz und gar außergewöhnlicher Film, der wie zuletzt kaum ein zweiter auch vom kreativen Akt selbst und der Liebe des Künstlers zur Materialität seines Werkes handelt. Ihn an dieser Stelle wärmstens zu empfehlen ist mir deshalb die größte Freude. Dass er auch hierzulande sein Publikum findet und dieser Text daran einen kleinen Anteil hat, bleibt mir abschließend zu hoffen.

» imdb ~ offizielle website ~ christianecegavske.com ~ kid37

» christiane cegavske auf myspace.com ~ youtube.com

Die Cahiers Du Cinema feierten das koreanische Monster-Spektakel zum Platz 3 ihrer Jahresabschlussliste hoch. Das alleine sollte schon aufmerken lassen; und in der Tat lohnt The Host durchaus: Das Monster ist eines der tollsten im Kino der letzten Jahre; die Story fokussiert sich exakt und präzise auf das familiäre Drama innerhalb der Monster-Revue; alles wurde mit Sorgfalt erstellt. Kurz: Ein Kino der Attraktionen, das den Zuschauer nicht beleidigt, sich seines Genres und dessen Geschichte bewusst ist und sich zu jedem Zeitpunkt dazu verhält. Fernerhin schimmert immer wieder die Ahnung einer sozialen und kulturellen Realität Südkoreas durch.

Ab Ende März auch in Deutschland im Kino! [imdb]

Razorback (Russell Mulcahy, Australien 1984)

Stark stilisierter Tierhorror vom späteren Regisseur von Highlander, der zumindest als einer der kulturhistorisch relevanteren Filme der 80er Jahre anzusehen ist (mal davon ab, dass ich ihn als Abenteuerfilm eigentlich höchst gelungen finde). Razorback entwickelt in dieser Hinsicht zwar allenfalls sehr überschaubare Qualitäten, ist aber als Moby-Dick-Variation (stilecht mit hinkender Vaterfigur) in der Steppe Australiens, wo der Riesenwal zum Riesenwildschwein wird, nicht ohne Reiz und von seinen Zeitgenossen der Piranha- und Alligatoren-Manufaktur aus den unteren Videothekenregalen weit zu scheiden. Vor Augen muss man sich halten, dass ein solcher Wille zur ästhetischen und formalen Entrückung in den frühen 80er Jahren - zumindest im Kontext des Genrefilms - noch eine frische und neue Strategie gewesen ist. Nicht meisterlich, aber spannend anzusehen, weniger gruselig, eher ästhetisch interessant und neben Joe Dantes The Howling sicher einer der interessantesten Tierhorror-Filme seiner Dekade. [imdb]

Flags of our Fathers (Clint Eastwood, USA 2006)

Im Verbund mit dem Zwillingsfilm Letters from Iwo Jima der eindeutig bessere Film und dies in jeder Hinsicht: Narrativ und ästhetisch hochkonzentriert, sorgfältige Figurenzeichnung, der aufrichtige Eastwood-Humanismus, der sich nicht hinter diplomatischer Geste verstecken muss. Auch in seiner Aussage zu Fotografie, Ikon und Geschichte der wesentlich interessantere, meiner Meinung nach auch klügere Film. [imdb]

A Scanner Darkly (Richard Linklater, USA 2006)

Philip K. Dick halte ich für einen der wichtigsten US-Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Rein literarisch mag Pynchon der bessere der beiden sein, aber weit weg voneinander sind beide eigentlich nicht. Und ich mag Richard Linklater. Von daher nimmt es kaum Wunder, dass mir A Scanner Darkly rundum gefallen hat. Was ich aber richtig toll fand, war, dass hier die bildästhetische Gestaltung - der Film wurde mit realen Schauspielern an (mehr oder weniger) realen Sets gedreht und im Anschluss vom Computer komplett "übermalt" - vor dem Hintergrund der Erzählung auf ganz und gar wunderbare Weise Sinn macht, also wirklich ganz weit weg von rein prätentiösem Technikmumpitz ist: Was lässt sich vom Menschen erkennen, wissen? Was liegt hinter der äußeren Fassade? Welche layer sind über dem Menschen angebracht? Gerade im Zusammenhang mit dem "Jedermann-Anzug" ergibt sich auf diese Weise ein ideales Bündnis aus Form und Inhalt.

Im übrigen glaube ich, dass im Bereich des "kleinen, aber wohlüberlegten Films" derzeit kaum ein US-Regisseur so brilliert wie eben Linklater. [imdb]

Scum (Alan Clarke, Großbritannien 1979)

In einer stockkonservativen, proto-rassistischen Jugendbesserungsanstalt angesiedeltes Drama mit einigen fiesen Spitzen. Natürlich lag das Thema damals auch einigermaßen in der Luft, zumal in Großbritannien (Punks, Rocker, Skins, etc. pp.). Auf Grund seiner recht lakonischen und eben doch vor allem an Härten interessierten Erzählhaltung vielleicht nicht gerade der beste Film zum Thema, aber sicherlich ein aufrichtig zorniger und zu keinem Kompromis bereiter Film. Und zornige, kompromislose Filme, muss ich sagen, mag ich sehr gerne, von sowas mehr täte allen mal wieder ordentlich gut. [imdb]

Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Soweit ist es mit mir schon gekommen. Augenbrauenhochziehen ist ja sowas von Videothekaren-Style. "Was verstehst Du denn", ich so - "unter 'Mainstreamscheiß'?"

"Eyes Wide Shut", sagt sie und grinst. Nicht recht verlegen, eher gewiss, das Richtige gesagt zu haben.

Mir entgleist schier alles. Das Gesicht, die Haltung, eben alles. Sagen wir: Wand. Drangefahren, aufgeprallt. Mit allem hätte ich gerechnet. Mit allem, außer dem. "Eyes - Wide ...", fange ich nun an und komm' nicht weit - "Mainstreamscheiß?" und füge über eine höhere Tonart noch ein zweites ? hinzu.

"Wegen Nicole Kidman halt und Tom Cruise", antwortet sie und macht mich fertig. Ich verfalle ins Dozieren. Kubrick, Schnitzler, Autorenfilm, die Tour.

Schlussendlich habe ich sie überzeugt. Glaube ich. Don't judge a movie by its actors. Not even if they are lunatics.

Ja, das ist der Nagel von Muff Potter, aber das ist hier nicht ausschlaggebend, weil mir (mittlerweile) deren Musik - genau wie die von Kettcar und Tomte usw. - mir egaler kaum sein könnte, was jetzt nicht mal böse gemeint ist, ist aber eben so (natürlich, Köpi damals, live, das war schon geil, auch Bamberg damals). Nein, viel wichtiger ist, dass Nagel seinerzeit mit Wiesmann das Wasted Paper gemacht hat - und dies war zwar nun wirklich nicht gerade "eines der einflussreichsten Punk-Fanzines der 90er", wie das Verlagshaus im Prospekt behauptet, wohl aber eines der besten, witzigsten und lesenswertesten seiner Zunft. Höchstens noch das "Plot" habe ich seinerzeit so verschlungen wie des Nagels viel zu selten erscheinendes Heft.

Um was geht's nun in dem Maden-Buch? Der Verlag klärt auf:

Nach mehr als einem Jahrzehnt Tourleben mit seiner Band Muff Potter, einer der bekanntesten deutschen Punkbands, legt deren Sänger Nagel mit »Wo die wilden Maden graben« sein Romandebüt vor.Klingt großartig. Weil es so klingt wie eine Rückkehr zu den Roots. Wie Nagel damals eben schrieb, vom Punkerleben in Rheine. Ja, Nostalgie, meinetwegen. Und fuck you.

Der Protagonist kehrt nach einer ausgedehnten Konzert-Tournee nach Hause in einen unstrukturierten Alltag zurück. Die sozialen Kontakte außerhalb des Bandgefüges sind verkümmert, das Leben in der Heimatstadt gleicht einer permanenten Ausnahmesituation: Alltag, das ist das Leben auf Tour. Voller Leerlauf und vertaner Zeit, monoton und kräftezehrend, doch gleichzeitig auch glamourös und aufputschend.

Das Buch handelt von Zuständen, für die man einerseits keine Lösung findet und mit denen man sich andererseits nicht arrangieren kann oder will; von den Widersprüchen, die sich daraus ergeben; von dem Wunsch, mal anzuhalten und auszuruhen und der gleichzeitigen Angst davor. Der Angst, einzurosten.

»Wo die wilden Maden graben« beschreibt diesen Alltag zwischen Tour und Heimkehr in kleinen Momentaufnahmen, durchzogen von Erinnerungen an früher, an das Leben in der Kleinstadt, an die schlecht bezahlten Jobs, an fast vergessene Träume und verflossene Liebschaften. Und vor allem an die Anfänge der Band, an die Flucht vor dem erdrückenden Alltag. Der Roman weist neben diesem Einblick in den Touralltag jedoch weit über das bekannte Tourtagebuch-Schema hinaus, beschreibt er doch gerade die Langeweile und Enge im Tourbus, die Problematik des Zurückkommens und die Flucht in die Musik in einer angenehm unaufgeregten Sprache.

[und Nagel, falls Du das irgendwie liest: Sorry für den Telefonterror '99 nachts um halb drei. Wir waren blau, hatten die Nummer gerade rumliegen und es war echt nicht bös' gemeint.]

Ab Montag ist dort zu sehen der von mir hochgeschätzte Kurzfilm mise-en-abyme von Björn Last, dem Macher und Autor hinter der hervorragenden Website mitternachtskino.de. Mise-en-abyme ist Meta-Kino abseits üblicher Klischees, und ein Kurzfilm weit abseits der hiesig grassierenden Kurzfilm-Unsitte des "gespielten Witzes". Nicht umsonst ist der Film geklammert vom filmtheoretischen Streit zwischen Godard und De Palma, ob Kino nun Wahrheit oder Lüge sei. Eine ausführliche Besprechung schrub ich vor einiger Zeit für die Splatting Image, online kann man Stefans nicht minder begeisterte Kritik auf f-lm.de nachlesen. Eine Website zum Film gibt es überdies, daselbst auch ein Teaser zum Download (wmv).

Diesen tollen Film im Kino zu sehen möchte ich wirklich allen meinen Berliner Mitlesenden wärmstens empfehlen - einen Infotext zum Film habe ich auf der Website von b-Ware geschrieben, aus dem weiterhin ersichtlich wird, dass im Anschluss an mise-en-abyme noch VIP Lounge von Joost Renders läuft, den (den Film jetzt) ich allerdings leider nicht kenne. Mehr Info zu diesem Film hier.

screenings: 05., 07., 08., 09. märz je 20:30, corinthstraße 61, friedrichshain.

Der zweite Film im Bunde ist schließlich Hammerhead - Sterbt Alle!, für den ich schon hier und dort eifrig Reklame gemacht habe. Hammerhead - Sterbt alle! ist der vergnügliche Rückblick auf 15 Jahre deutsche HardcorePunk-Geschichte aus Perspektive der einzigen HardcorePunk-Band, die es in den 90er Jahren überhaupt in Deutschland gegeben hat: Hammerhead (okay, sagen wir: Höllenschlund, Luzifers Mob und Golgatha gelten auch noch so irgendwie, aber dann hört's ja auch schon auf, höhö). Einblicke in versiffte Tourbusse und ost-deutsche Abrissbuden, zu Ikonen geronnene Momente der deutschen Talkshow-Geschichte und nicht zuletzt viele, viele Erinnerungen einstiger Weggefährten machen Hammerhead - Sterbt alle! zum grandiosen Dokument einer, wie auch immer, einzigartigen Jugendkultur. Infotext auf b-ware hier, Fotos von der DVD-Premiere in Bonn hier. Und Frau Mutantin von nebenan findet den Film auch ganz große Klasse.

Der zweite Film im Bunde ist schließlich Hammerhead - Sterbt Alle!, für den ich schon hier und dort eifrig Reklame gemacht habe. Hammerhead - Sterbt alle! ist der vergnügliche Rückblick auf 15 Jahre deutsche HardcorePunk-Geschichte aus Perspektive der einzigen HardcorePunk-Band, die es in den 90er Jahren überhaupt in Deutschland gegeben hat: Hammerhead (okay, sagen wir: Höllenschlund, Luzifers Mob und Golgatha gelten auch noch so irgendwie, aber dann hört's ja auch schon auf, höhö). Einblicke in versiffte Tourbusse und ost-deutsche Abrissbuden, zu Ikonen geronnene Momente der deutschen Talkshow-Geschichte und nicht zuletzt viele, viele Erinnerungen einstiger Weggefährten machen Hammerhead - Sterbt alle! zum grandiosen Dokument einer, wie auch immer, einzigartigen Jugendkultur. Infotext auf b-ware hier, Fotos von der DVD-Premiere in Bonn hier. Und Frau Mutantin von nebenan findet den Film auch ganz große Klasse.

screenings: 12., 14., 15., 16. märz, je 20:30, corinthstr. 61, friedrichshain.

Ansonsten ist im März zu sehen Kim Ki-Duks Hwal (Info) und Ken Loachs The Wind that shakes the Barley (noch keine Info).

In der Reihe "Midnite Movies" werden immer freitags um 23 Uhr gezeigt: Der vierte Teil der tollen Sasori-Reihe, sowie Zatoichi meets Yojimbo. Nähere Infos sind dem Filmprogramm zu entnehmen.

Alphonso Mango Pulp.

Klingt eigentlich super. Find' ich.

Ein paar Eindrücke hier auf YouTube. Eine DVD mit der ersten Staffel ist vor wenigen Tagen erschienen.

Glückwunsch? Ja, gerne, bitte sehr. Nur... ach, das hätte alles sowas von anders laufen sollen. So macht das keinen Spaß. So hat das nichts von ausgleichender Gerechtigkeit. So ist es eigentlich nur Wurscht, reine Formalität.

Dass Pan's Labyrinth es dann aber doch nicht geworden ist in seiner Kategorie, das nehme ich der Stasi besonders übel.

[und, äh, für was genau hat nun William Monahan einen Oscar bekommen? Weil er weiß, wie man "Fuck" schreibt, meinethalben auch "Fuckin' fuck, you fuckin' fucker"? Ma' ehrlich: Das is' doch alles Fuck!]

Im folgenden der Ankündigungstext der Freunde des Schrägen Films mit den Vorführungsterminen:

Dario Argento ist der große Magier des modernen Horrorkinos. Kein anderer Regisseur reißt die Dinge aus ihrem Kontext und definiert sie so radikal um: aus spritzendem Blut macht er rote Pinselstriche, aus schreienden Frauen werden antike Göttinnen, aus freigelegten Organen Wegweiser zum Über-Ich und aus Palästen und Gebäuden finstere Mitspieler. In Argentos Filmen ist alles in Bewegung. Nicht von ungefähr lauert hinter jeder Tür und unter jeder Diele ein urgewaltiger Wasserstrudel, der alle Fixpunkte einfach mit sich fortreißt. Wahnsinn, Terror und Exzess geben den Bildern ihre Macht über den Zuschauer zurück und stehen gleichzeitig für Frauen- und Männerphantasien, in deren Zentrum die Sexualität steht. Und für Argento hat der Verlust der sexuellen Unschuld viel mit Gewalt zu tun. Seine Krimiplots sind oftmals nur das geschönte Alibi für eine Logik, die jenen grausamen Träumen verpflichtet ist.

Dario Argento, geb. 1940, wächst mit der Filmkamera auf. Sein Vater, Salvatore Argento, ist im Filmgeschäft tätig und produziert später Dario Argentos erste Filme. Die Mutter, Elda Luxardo, eine gebürtige Brasilianerin, arbeitet als Fotografin. Sein Onkel schließlich ist einer der berühmtesten italienischen Fotografen der 30er Jahre, der mit seinen Porträts von Benito Mussolini zu zweifelhaftem Ruhm kommt. Erste Erfahrungen mit dem neuen Medium sammelt Argento in den 60er Jahren als Filmkritiker in Rom. Sein Interesse gilt nicht dem neorealistischen, sozialkritischen Kino, sondern Alfred Hitchcock und den abseitigen, schmuddeligen, von der etablierten Filmkritik belächelten Genreproduktionen Italiens. Neben Mario Bavas Horrorfilmen und Sergio Leones Spaghetti-Western fasziniert Argento eine spezifisch italienische Variante des Thrillers, der Giallo: „Niemand redete damals viel über diese Arbeiten, sie wurden als rein kommerziell und ein bisschen vulgär angesehen. Niemand schien zu bemerken, dass eine Art Revolution vor sich ging - zum ersten Mal wurden in Italien einige unrealistische Filme gemacht. Das war sehr wichtig. Nur die jungen Kritiker verstanden das."

Es ist das symbolträchtige Jahr 1968, in dem sich alles ändert: der große Sergio Leone verpflichtet Dario Argento und den ebenfalls filmisch unerfahrenen Bernado Bertulucci als Drehbuchautoren für sein Meisterwerk „Spiel mir das Lied vom Tod" (1968). Argento schreibt fortan professionell Drehbücher, insgesamt für zehn Filme, darunter Italowestern, Kriegsfilme und einen Sexualaufklärungsfilm. 1969 debütiert er als Regisseur. Der Giallo „Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe" nach Bryan Edgar Wallace wird von seinem Vater und von Artur „Atze" Brauner produziert. Die Produktionskosten sind gering, das Filmteam jung und unerfahren. Nur für die Musik verpflichtet Argento mit Ennio Morricone einen großen Namen. Umso überraschender ist es heute, dass die besten Filme Dario Argentos, „Profondo Rosso" (1975), der in München spielende „Suspiria" (1977) und „Unsane" (1982), nicht von den stark emotionalen Klängen Morricones, sondern von den lauten Beats der Rockband „Goblin" untermalt sind. Bei den Dreharbeiten zu „Profondo Rosso" lernt Argento die Schauspielerin Daria Nicolodi kennen. Nicolodi wird seine Lebensgefährtin und arbeitet an den Drehbüchern von „Suspiria" und „Inferno" (1980) mit.

1977 produziert Argento den zweiten Zombiefilm seines Freundes George A. Romero. Der Einfluss Argentos zeigt sich vor allem bei der Auswahl der Filmmusik: „Night of the Living Dead (Teil 2)" (1977) und die italienische Fassung von „Martin" (1977) begleiten Argentos Hausband, die „Goblin". Romero verzichtet allerdings für die amerikanische Fassung und den Director's Cut von „Night of the Living Dead (Teil 2)" auf diese Musik. Sattdessen unterlegt er den Film mit rechtefreier Library-Musik.

In den späten 80er Jahre sucht Argento nach neuen künstlerischen Inhalten, seine Produktionen verschlingen gewaltige Budgets. Der Erfolg an der Kinokasse jedoch bleibt aus. Argento arbeitet zeitweise für das Fernsehen und in Amerika. Zusammen mit Romero dreht er die Poe-Verfilmung „Two Evil Eyes" (1990). Ab Mitte der 90er Jahre versucht Argento, mit Krimiproduktionen im Giallo-Muster an seine alten Erfolge anzuknüpfen. Bislang allerdings mit mäßigem Erfolg.

Unsere Filmreihe widmet sich Argentos produktivster Schaffensphase, den Jahren zwischen 1969 und 1982. Chronologisch am Anfang steht Argentos Phase als Drehbuchautor, in der er für Sergio Leone arbeitet, aber auch das Drehbuch für Robert Hosseins außergewöhnlichen Italowestern „Friedhof ohne Kreuze" (1968) schreibt. Neben seinen in Berlin selten gezeigten Gialli „Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe" (1969), „Die neunschwänzige Katze" (1970) und „Vier Fliegen auf grauem Samt" (1971) zeigen wir mit „Inferno" (1980) und „Unsane" (1982) auch zwei Filme aus seiner großen Zeit.

Argento hat Hitchcock verehrt, und Argento hat Bava verehrt. Mit dem ersten verbindet ihn die Dramaturgie des Suspense. Der Episodenfilm „Two Evil Eyes" (1990) entsteht in Amerika als eine Verfilmung nach Edgar Allan Poe. Argentos Episode allerdings ist ein klassischer Thriller und erinnert stark an seine italienischen Gialli. Dazu trägt auch die Musik bei: Das verwundert nicht, arbeitet Pino Donaggio doch auch für einen anderen Hitchcock-Verehrer, für Brian De Palma. Argento hat sich selbst zum Nachfolger Mario Bavas erklärt. In „Inferno" (1980) verpflichtet er Bava für die Effekte. Ein Glücksgriff: Da Argento während der Dreharbeiten erkrankt, übernimmt Bava die Regie einiger hervorragender Szenen, u.a. der düsteren Unterwasserszene. Mario Bava ist mit seinem letzten selbst fertiggestellten Film „Schock" (1977) ästhetisch in den 70er Jahren angekommen. Argentos damalige Lebensgefährtin Daria Nicolodi spielt eine ungewöhnliche Frau, die vom Geist ihres toten Exfreundes terrorisiert wird. Argentos und Nicolodis Tochter wiederum, die Schauspielerin und Regisseurin Asia Argento, bricht ihr Gelübde, an keinem Horrorfilm mitzuwirken, der nicht von ihrem Vater ist, nur für einen Mann: für George A. Romero („Land of the Dead", 2005). Und der Kreis schließt sich.

Mi., 7.3.2007, 22 Uhr

Inferno (Italien 1980, R/B: Dario Argento, Effekte: Mario Bava, D: Daria Nicolodi, deutsche Fassung, 106 Min.)

Mi., 14.3.2007, 22 Uhr

Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe (Italien/BRD 1969, R: B: Dario Argento nach Bryan Edgar Wallace, Musik: Ennio Morricone, P: Artur Brauner, deutsche Fassung , 94 Min.)

Mi., 21.3.2007, 22 Uhr

Friedhof ohne Kreuze (Frankreich/Italien 1968, R: Robert Hossein, B: Dario Argento, Robert Hossein, deutsche Fassung, 86 Min.)

Mi., 28.3.2007, 22 Uhr

Die neunschwänzige Katze (Italien/BRD/Frankreich 1970, R: Dario Argento, B: Dario Argento nach Bryan Edgar Wallace, Musik: Ennio Morricone, P: Salvatore Argento, D: Karl Malden, deutsche Fassung, 91 Min.)

Mi., 4.4.2007, 22 Uhr

Shock (Italien 1977, R: Mario Bava, D: Daria Nicolodi, amerikanische Fassung, 92 Min.)

Mi., 11.4.2007, 22 Uhr

Vier Fliegen auf grauem Samt (Italien/Frankreich 1971, R/B Dario Argento, Musik: Ennio Morricone, P: Salvatore Argento, englische Fassung, 103 Min.)

Mi., 18.4.2007, 22 Uhr

Two Evil Eyes (Italien 1990, R/B/P: Dario Argento, George Romero, M: Pino Donaggio, amerikanische Fassung, 116 Min.)

Mi., 25.4.2007, 22 Uhr

Night of the Living Dead (Teil 2) (Argento-Fassung)

(Italien/USA 1977, P/B/Schnitt: Dario Argento, R/B: George Romero, Musik: Dario Argento, Goblins, deutsche Fassung, 118 Min.)

Mi., 2.5.2007, 22 Uhr

Unsane (Italien 1982, R/B: Dario Argento, P: Salvatore Argento, Claudio Argento, M: Goblins, D: Daria Nicolodi, deutsche Fassung, 96 Min.)

Mi., 9.5.2007, 22 Uhr

Night of the Living Dead (Teil 2) (Romeros Director's Cut) (Italien/USA 1977, P/B: Dario Argento, R/B/Schnitt: George Romero, amerikanische Originalfassung, 140 Min.)

Durchaus hübsche Cop-Serie, die man sich natürlich nicht in der (allerdings wohl von BBC für den internationalen Markt selbst) verhunzten Fassung im deutschen Fernsehen anschauen sollte. Vorzuziehen wäre die britische DVD-Box, die die erste Staffel ungeschnitten bringt und natürlich mit dem wunderbaren Originalton - feinstes British English - kommt.

Die narrative Prämisse ist fast schon unverschämt naiv - aber eben auch auf effektive Weise simpel: Ein Cop in der Jetzt-Zeit jagt einen Serienkiller. Dabei kommt es zu einem fiesen Autounfall. Der Cop wacht im Jahr 1973 auf - und darf nun rätseln, ob er tatsächlich einen Zeitsprung gemacht hat oder im Koma liegt. (letzteres wird durch regelmäßige, innerdiegetisch durch mediale Übermittlung motivierte Einschübe auf der Tonspur zumindest sehr deutlich nahegelegt)

Selbstverständlich bringt dies, zumal in der ersten Folge, muntere Turbulenzen mit sich ("Where's my mobile...?" - "Mobile what?" - "... Phone!" - "What??"), auf die die Serie regelmäßig zu sprechen kommt; allerdings beschränkt sich Life on Mars - im übrigen wirklich nach David Bowies wundervollem Song benannt - dankenswerterweise nicht darauf. Im Gegenteil rückt der Zeitsprung-Komplex auffallend deutlich an den Rand des Geschehens und ist eher als Mystery-Kolorit zu verstehen.

Vielleicht lässt sich dieser Aspekt aber auch einfach als (dann aber schon fast erfrischend unverschämtes) Zugeständnis auffassen: Eine Copserie, die im Jahr 1973 spielt, dürfte - trotz allem Reiz, den das mit sich bringt - wohl nicht ohne weiteres Selbstverständlichkeit für sich beanspruchen; dennoch ist Life on Mars vor allem eben dieses: Eine Copserie, die im Jahr 1973 spielt. Das Hauptaugenmerk liegt deutlich auf den (in sich abgeschlossenen) kriminalistisch motivierten Plots um Geiselnehmer, Totschlag und Serienkiller. Denn auch im Jahr 1973 ist unsere Hauptfigur ein Cop - der sich allerdings erst in die ihm völlig fremde "Ermittlungskultur" der frühen 70er einfühlen muss. Sein 'Gegenspieler' in der Polizeieinheit ist "Guv", ein widerwärtiger - aber eben sympathisch widerwärtiger - versoffener Cop, der am Tatort eher draufhaut als nach der Forensik zu rufen. Aus dem Widerstreit der Methoden, Ansichten und Ehtiken bezieht Life on Mars ein Gutteil seines narrativen Reizes; zumal, da sich mit Fortschreiten der Serie nicht nur Annäherungen der beiden untereinander ergeben, sondern auch Marotten liebgeworden werden: Wenn "Guv" einen Verdächtigen festnehmen lassen will, delegiert er das barsch an einen Beamten weiter unten in der Rangliste. Als der fragt, für was, antwortet "Guv" einfach nur: "Make something up on your way!"

Daneben gibt es für den Retro- und Vintagefreund ordentlich was zu schauen: Kleidung, Frisuren, Einrichtungsgegenstände und Autos ergeben ein ungemein stylishes Bild, dem aber ein interessanter Spagat gelingt: Freilich ist da bildoptische Faszination für den Stil vergangener Dekaden zu spüren, ein bloßes Nostalgie-Pastiche im Sinne eines Film gewordenen coffee table books für Geschmacksmenschen oder gar eines 70er Katalogs ist Life on Mars indes nicht geworden: Häufig spielt die Serie in den Hintergassen und Nebenstraßen Manchesters, nahe der Fabriken, und unter sozial eher schlecht gestellten Bevölkerungsschichten. Im Bonusmaterial der DVD erläutert der Regisseur der ersten Folgen denn auch, dass es ihm nicht darum gegangen sei, die 70er gewissermaßen als Boutique zu etablieren; dass die 70er vor allem auch eine sozial sehr problematische Zeit gewesen sind, in denen eben nicht jeder mit schicken Retro-Lederjacken durch's Leben stolzierte, sei eine seiner Vorgaben für's Drehen gewesen. Im Verbund mit der höchst aktuellen Inszenierungsweise ergibt sich ein stark vitaler Eindruck, der postmodernen style zwar nicht explizit verneint, sich aber auch nicht blindlings in dessen Fallen verirrt.

Von höchst ambitionierten Entwürfen wie Lost oder Battlestar Galactica ist Life on Mars sicher ein gutes Stück entfernt; eher ist die Serie als gute Unterhaltung auf recht ordentlichem Niveau einzuschätzen. Man muss sich erst ein wenig mit ihr anfreunden, ihre Figuren kennenlernen und sich in dieser Welt orientieren, bevor sich wirklicher Reiz ergibt (bei mir ergab sich das etwa in der dritten oder vierten Folge); dann aber ist es eine große Freude, den sorgfältig gezeichneten Figuren, den liebevoll in Szene gesetzten Sets und den gut konstruierten Einzelplots beim Sich-Entfalten zuzuschauen.

Achtmal rund eine Stunde Fernsehspaß mit Gimmick - geht okay! Eine zweite, die Serie dann wohl auch abschließende Staffel ist in Großbritannien soeben gestartet.

» offizielle site

[direktlink]

Die drei mexikanischen Regisseure, die dieser Tage die Branchenblätter am meisten beschäftigen, in einer knapp einstündigen Talkshow, as seen on The Charlie Rose Show.

Guillermo del Toros Pan's Labyrinth läuft heute an.

Montag, 19.2., 21.00 Uhr, Arsenal 1

A Walk into the Sea: Danny Williams and the Warhol Factory

Esther B. Robinson, USA 2007, OmU

Dienstag, 20.2., 19.30 Uhr, Arsenal 2

Kain no matsuei (Cain's Descendant)

Oku Shutaro, Japan 2006, OmU

Samstag, 24.2., 17.00 Uhr, Arsenal 2

The Halfmoon Files

Philip Scheffner, Deutschland 2007

Sonntag, 25.2., 19.30 Uhr, Arsenal 2

Substitute

Fred Poulet, Vikash Dhorasoo, Frankreich 2006, OmU

Sonntag, 25.2., 21.00 Uhr, Arsenal 1

Shotgun Stories

Jeff Nichols, USA 2007, OmU

Montag, 26.2., 19.30 Uhr, Arsenal 2

Le Cercle des noyés

Pierre-Yves Vandeweerd, Belgien/Frankreich 2007, OmE

Dienstag, 27.2., 19.30 Uhr, Arsenal 1

Pas douce

Jeanne Waltz, Frankreich/Schweiz 2007, OmU

Daneben werden auch die Filme von Okamoto Kihachi nochmals in einem doppelten Durchgang gezeigt.

Ab 1929, lautet die gängige Lehrmeinung, herrscht Tonfilm. Da erstaunt ein Stummfilm aus dem Jahr 1932 zunächst, in Japan aber war es offenbar noch lange Zeit üblich, Filme stumm zu drehen. Man könnte, vermutlich abenteuerliche, Theorien darüber aufstellen, woran das liegt. Wilde Vermutungen: Vielleicht hat es etwas mit der Benshi-Tradition zu tun (Benshis waren die Kommentatoren neben der Leinwand, die den Film von dort aus sozusagen 'erzählten', und unter ihnen gab es ein regelrechtes Starsystem), vielleicht auch damit, dass Japans Filmoutput zur Stummfilmzeit rein zahlenmäßig weltweit zu den Spitzenreitern zählt, dabei aber ganz und gar auf den eigenen Markt begrenzt blieb - mag sein, dass dadurch Neuerungen wie der Tonfilm sich nur zögerlich durchsetzten. Vielleicht liege ich aber auch einfach völlig falsch damit, mögen japanologisch informierte Filmhistoriker eine (mit Spannung erwartete) Antwort formulieren.

Ab 1929, lautet die gängige Lehrmeinung, herrscht Tonfilm. Da erstaunt ein Stummfilm aus dem Jahr 1932 zunächst, in Japan aber war es offenbar noch lange Zeit üblich, Filme stumm zu drehen. Man könnte, vermutlich abenteuerliche, Theorien darüber aufstellen, woran das liegt. Wilde Vermutungen: Vielleicht hat es etwas mit der Benshi-Tradition zu tun (Benshis waren die Kommentatoren neben der Leinwand, die den Film von dort aus sozusagen 'erzählten', und unter ihnen gab es ein regelrechtes Starsystem), vielleicht auch damit, dass Japans Filmoutput zur Stummfilmzeit rein zahlenmäßig weltweit zu den Spitzenreitern zählt, dabei aber ganz und gar auf den eigenen Markt begrenzt blieb - mag sein, dass dadurch Neuerungen wie der Tonfilm sich nur zögerlich durchsetzten. Vielleicht liege ich aber auch einfach völlig falsch damit, mögen japanologisch informierte Filmhistoriker eine (mit Spannung erwartete) Antwort formulieren.

Jedenfalls: Japan, Stummfilm, 1932. Der Regisseur heißt Mikio Naruse, der durchaus - und die endlich zumindest international in die Gänge kommende DVD-Auswertung auch im Westen belegt dies - den klassischen japanischen Regisseuren zuzurechnen ist, dabei aber - im Gegensatz zu Ozu, Kurosawa und Mizoguchi, deren Werke zur Geschlossenheit in sich neigen - ein motivisch und ästhetisch sehr heterogenes Werk hinterlassen hat.

Nasanu Naka entstand denn wohl auch eher noch im Tagesgeschäft der japanischen Filmproduktion, wiewohl sich historische Quellen finden lassen, die den Film bereits eindeutige künstlerische Distinktion beimessen. Der Film folgt einem klassisch melodramatischen Konflikt: Eine Mutter überlässt ihre neugeborene Tochter dem Vater, um in Hollywood Karriere machen zu können; dieser wiederum zieht es mit seiner neuen Frau auf, die sich liebevoll um das Kind kümmert, für das sie sich bald schon als Mutter versteht. Jahre später kehrt die leibliche Mutter zurück, während das wirtschaftliche Unternehmen des einstigen Ehegatten vor dem Hintergrund der weltweiten Rezession in Trümmern liegt. Die Mutter fordert das Kind zurück, ein Streit bricht vom Zaun. Am Ende entführt sie das kleine Mädchen, das sich widerspenstig zeigt und zu ihrer 'eigentlichen', nicht der leiblichen, Mutter zurück möchte. Im luxuriösen Apartement des Hollywood-Stars kommt es zur Entscheidung ...

Nasanu Naka folgt dem Melodram im geschickten Aufbau - Erzählokonomie, Figurenkonstellationen und dergleichen befinden sich durchweg auf höchstem Niveau. Davon aber abgesehen ist es vor allem die Inszenierung des Films, die staunen lässt: Nasanu Naka ist von einer unvergleichlichen Bild- und Bewegungsdynamik getragen. Die Position und Bewegung der Kamera sind in jedem Moment reflektiert und als Ergebnis einer ästhetischen und gestalterischen Entscheidung vordergründig präsent: Nie hat man den Eindruck in einer distanzierten Position des Geschehens zu verharren, stets ist man 'mittendrin': Die Kamera bannt nicht das Geschehen, sondern folgt ihm nach. Schon die erste Szene - ein Dieb wird auf offener Straße gestellt - ist ein Bravourstück in der Geschichte der entfesselten Kamera, die keine Kapriolen aufführt, sondern jede Einstellung genau so - und offenbar bereits mit Hinblick auf die syntaktische Dynamik in der Montage - gestaltet und nicht anders.

Die Bewegung der Kamera in die diegetische Wirklichkeit hinein lässt dabei im Minutentakt neue Nuancen entstehen: Eine Fahrt aus dem Geschehen heraus holt neue Figuren ins Bild, deren man sich zuvor nicht bewusst war; auffallend häufig dramatisiert sich das Geschehen durch fast schon aggressive Fahrten auf Gesichter zu, die schließlich, im Umschnitt, auf andere Gesichter wiederholt werden und dadurch die Intensitäten der Beziehungen der Figuren untereinander auf neues Niveau tragen.

Überhaupt setzt Nasanu Naka auf eine besondere Form des filmischen Schocks: Neue Figuren werden durch ihre Ausrufe mittels Schriftinserts etabliert - man sieht erst, was sie sagen, und erst dann, wer sie sind; häufig werden auf diese Weise auch Lokalitätenwechsel eingeleitet. Von der 'amerikanischen Einstellung' wechselt das Geschehen in den nuancierenden close-up (Hände, Gesten, etc. werden betont), ohne dass hierfür ein Schnitt notwendig wäre: Die flüssige Bewegung dieser ertastenden Kamera macht es möglich, und die Bewegung selbst steht im rhythmischen Einklang mit den Kamerabewegungen, die vorangehen und folgen.

Nasanu Naka ist aufgrund dieses Inszenier- und Erzählmodus ein unglaublich dynamischer Film, der die Feinheiten des späten Stummfilms noch zusätzlich und auf eine Weise potenziert, die auch im späten Stummfilm des westlichen Kinos nach meinem Dafürhalten kaum denkbar gewesen ist; anschaulich wird einem vor Auge geführt, welche Mobilität und welcher visueller Reichtum mit der Einführung des (die Kamera für viele Jahre wieder sträflich fixierenden) Tonfilms zunächst verloren ging. Die Ahnung dessen, welche filmhistorischen Schätze aus dieser Phase der japanischen Filmproduktion noch ungesehen in Archiven schlummern mögen, macht einen schwindelig vor Aufregung.

» imdb ~ infoblatt der berlinale-retrospektive (pdf)

Alljährlich erstellt das Filmmuseum Berlin nicht nur das Programm der Berlinale-Retrospektive, sondern auch eine begleitende Broschüre (nicht zu verwechseln mit dem Begleitband, der in der Regel bei Bertz+Fischer erscheint), in der historische und zeitgenössische Texte zu den gezeigten Filmen kompiliert werden, seien es Besprechungen aus Branchenblätter, feuilletonistische Kritiken und dergleichen. Gerade im Falle von Retrospektiven, die den Blick ins Stummfilmzeitalter werfen, kommen dabei viele wertvolle Beiträge aus der Geschichte der Filmpublizistik zurück ans Tageslicht.

Alljährlich erstellt das Filmmuseum Berlin nicht nur das Programm der Berlinale-Retrospektive, sondern auch eine begleitende Broschüre (nicht zu verwechseln mit dem Begleitband, der in der Regel bei Bertz+Fischer erscheint), in der historische und zeitgenössische Texte zu den gezeigten Filmen kompiliert werden, seien es Besprechungen aus Branchenblätter, feuilletonistische Kritiken und dergleichen. Gerade im Falle von Retrospektiven, die den Blick ins Stummfilmzeitalter werfen, kommen dabei viele wertvolle Beiträge aus der Geschichte der Filmpublizistik zurück ans Tageslicht. Vor der Vorführung eines Filmes erhält man das jeweilige Infoblatt als Kopie in die Hand gedrückt - oder man greift gleich in den Geldbeutel und besorgt sich die Broschüre für den fairen Preis von 9 Euro.

Noch fairer allerdings ist das Webangebot des Filmmuseums Berlin, auf dem es sämtliche Infoblätter als PDF-Dateien gibt. Wer der (in der Berichterstattung bedauerlicherweise sehr unterrepräsentierten) Retrospektive nur wehmütig aus der Ferne 'zuschauen' kann, bekommt hier einen kleinen Pool schöner, informativer und mit Bedacht ausgewählter Texte.

Wer auf der Übersicht den Blick in die linke Spalte wandern lässt, wird zudem wohl mit Freude feststellen, dass sich dort auch die Infoblätter einiger vorangegangener Retrospektiven finden lassen.

Eines gleich vorneweg: Ich liebe Filme mit amerikanischen Landschaften aus dem Landesinnern, also jenseits der üblichen hyper-urbanen Schauplätze, die das US-Kino so häufig zu bieten hat. Wenn dann noch ein Quentchen jener spezifisch amerikanischen "Ästhetik der Armut" hinzukommt und im Soundtrack viel americana, dann kann ich diesen Film eigentlich nur großartig finden.

Eines gleich vorneweg: Ich liebe Filme mit amerikanischen Landschaften aus dem Landesinnern, also jenseits der üblichen hyper-urbanen Schauplätze, die das US-Kino so häufig zu bieten hat. Wenn dann noch ein Quentchen jener spezifisch amerikanischen "Ästhetik der Armut" hinzukommt und im Soundtrack viel americana, dann kann ich diesen Film eigentlich nur großartig finden.

Ich muss dies vorausschicken, weil Shotgon Stories, wie in anderen Festivalbesprechungen hie und da bemerkt wurde, nicht wirklich viel Neues bietet, mir aber dennoch, aus nun bekannten Gründen, sehr gefallen hat. Es handelt sich um einen Rachefilm in der Nähe des klassischen Motivs von Kain und Abel. Gedreht wurde er von Jeff Nichols, der in Austin lebt, einer traditionell sehr film- und popkulturaffinen Stadt, und mit dem ich obendrein den Jahrgang teile. In gedämpften Erzähltempo und sehr schön ausgeleuchteten Einstellungen erzäht er von einer Familie an der Peripherie - nicht ganz white trash aber eben schon fast -, in der es vor Jahren zur Trennung zwischen den Eheleuten kam. Auf der einen Seite stehen die Söhne der Mutter, auf der anderen die Söhne des Vaters mit einer anderen Frau. Der Vater stirbt, die Söhne der Mutter tauchen am Grab auf und zeigen sich wenig versöhnlich, ganz im Gegenteil. Der eine (mit unglaublicher Reduktion und Präsenz gespielt von Michael Shannon, dem einzigen Lichtblick in Oliver Stondes müde geratenen World Trade Center und darüber hinaus ein Schauspieler, der, meines Erachtens, gute Aussichten hat, "der neue Willem Dafoe" zu werden) spuckt noch auf den Sarg. Dies tritt eine Gewaltspirale los: Auf beiden Seiten der Halbbrüder sind alsbald Tote zu verzeichnen...

Wie gesagt, Jeff Nichols erfindet nichts neu. Sein Film trägt das Signum "kleines Independent-Movie" deutlich mit sich herum. Man kann dies alles bemäkeln und ist filmkritisch unbestreitbar auf der richtigen Seite: Man kann sich aber - auch dies muss auf einem Festival gestattet sein - zurücklehnen und das gute Handwerk - Jeff Nichols ist Debütant! - genießen, zumal wenn dem Film die Fläche einer großen Leinwand beschieden ist.

Mit einigem Gespür für die richtigen Bilder und das angemessene Erzähltempo schraubt Nichols die Spirale der Gewalt nach oben, ohne dabei auf den grellen Effekt zu zielen: Nichols zeigt weniger, als dass er bewusst schneidet und abblendet. Dem Schmerz auf Zuschauerseite tut dies keinen Abbruch; der Pathosfalle des Stoffes schlägt er indes ein Schnippchen: Statt existenzialistisch verbrämter Maskulinität steht hier immer wieder der Zweifel im Vordergrund, das Abwägen und die Furcht vor den Konsequenzen der eigenen Entscheidung.

Und Shotgun Stories ist ein ur-amerikanischer Film im eingangs umrissenen Sinne: Man sieht das Hinterland von Arkansas (wo der Film gedreht wurde), der Film spielt in einer verarmten Gegend, verfallene Industrieanlagen säumen den Rand dieser Geschichte, man sitzt abends auf einer Veranda in ausgeleierten Klappstühlen, trinkt Dosenbier und übt sich in amerikanischer Lakonie. Der Staub der Verweildauer in diesem Niemandsland liegt tief in den Falten der Gesichter und auf dem Fett der Haare der Slacker, um die es in der Hauptsache geht. Dazu immer wieder: Melancholische Gitarrenstücke, durchsogen von altem Blues und Country.

Filmkritik muss auch mal fünfe gerade sein lassen können. Shotgun Stories ist kein innovativer, eher ein schöner, zumindest aber von Grund auf sympathischer Film. Aufmerksam macht dennoch das hohe filmische Gespür seines Regisseurs; den Namen des vorstellig werdenen Debütanten, Jeff Nichols, sollte man sich merken. Ich bin mir fast sicher, dass man von ihm noch einiges hören wird. Für meinen Teil bin ich jedenfalls gespannt und freue mich auf eine Wiederbegegnung.

» imdb ~ info-site (forum)

Plötzlich, ganz unvermittelt, kommt die Kamera in Fahrt, buchstäblich: Sie fährt in eine Richtung, in die sie nicht blickt, sie blickt zurück auf eine Straße, auf der sie fährt, auf dieser wiederum fährt eine Vespa, die in dieselbe Richtung wie die Kamera fährt, auf ihr zwei junge Menschen. Nicht-diegetische Musik setzt ein, ein leichter Hauch von Wehmut zieht in den Film. Plötzlich sieht man: Das ist der Vorspann. Der Film läuft hier schon wenigstens 20 Minuten und war in diesen von einer einengend-kadrierenden Statik, so dass diese wiedererlangte Beweglichkeit wie eine Befreiung anmutet, die durch den nun erst einsetzenden Vorspann eine zweite Ebene des Schocks entwickelt.

Plötzlich, ganz unvermittelt, kommt die Kamera in Fahrt, buchstäblich: Sie fährt in eine Richtung, in die sie nicht blickt, sie blickt zurück auf eine Straße, auf der sie fährt, auf dieser wiederum fährt eine Vespa, die in dieselbe Richtung wie die Kamera fährt, auf ihr zwei junge Menschen. Nicht-diegetische Musik setzt ein, ein leichter Hauch von Wehmut zieht in den Film. Plötzlich sieht man: Das ist der Vorspann. Der Film läuft hier schon wenigstens 20 Minuten und war in diesen von einer einengend-kadrierenden Statik, so dass diese wiedererlangte Beweglichkeit wie eine Befreiung anmutet, die durch den nun erst einsetzenden Vorspann eine zweite Ebene des Schocks entwickelt.

Und erstmals wird an dieser Stelle Raum überhaupt konkret durchmessen, als eine Kontinuität erfahrbar, die Orientierung stiftet: Ferien, der neue Film von Thomas Arslan, beginnt mit Einzelansichten: Eine Holzbank im Freien, ein Blick aus einem Haus nach draußen, eine Wiese, Wald. Das alles ist zwar nicht vollständig disparat, ergibt aber dennoch kein Gefüge, das einen ahnen lässt, wie dieser Ort nun wirklich beschaffen ist, wie die Parzellen zusammenhängen (erst sehr viel später sieht man das Haus, in dem der Film weitgehend spielt, erstmals als komplette Einheit in einer renaissance-artigen Perspektive). Die ersten Einstellungen zeigen keine Menschen. Erst allmählich füllen sich die statischen Ansichten mit den Figuren.

Wenn dann, nach 20 Minuten (unweigerlich denkt man an Apichatpong Weerasethakul), endlich der Vorspann einsetzt, den man schon gar nicht mehr erwartet hatte, sind die Beziehungen der Figuren untereinander zumindest annäherungsweise geklärt: Eine Mutter lebt mit einem Gatten in einem idyllisch gelegenen Wohnhaus mit offenbar vermietbaren Appartement, der Gatte ist der Vater des Jungen, der hier lebt und eine Freundin hat, aber er ist nicht der Vater, der Tochter, die ihrerseits mit Gatte und Nachwuchs aus Berlin über die Sommerferien zu Besuch kommt. Der Frage beim Entpacken, ob denn die Tochter und Ehefrau den Rasierapparat eingepackt hätte, wird mit einem "Warum sollte ich denn deinen Rasierer einpacken" entgegnet: unter Eheschichten liegt hier etwas im Argen. Thomas Arslan filmt hochkonzentriert, immer mit beschneidender, streng rahmender Kadrage: Was zwischen zwei Bildern, was hinter zwei Menschen steht, ist hier mindestens ebenso wichtig wie das, was ganz vordergründig auf der Leinwand geschieht.

Bewegung der Kamera, wie gesagt, erst im Vorspann, in einer merkwürdigen Haltung. Wehmutsmusik, die Fahrt auf der Vespa, darauf der Sohn mit seiner Freundin, beide seit einem halben Jahr zusammen. Man will aufatmen nach aller Enge, aber es gelingt nicht: Der Vorspann, der sich als solcher erst mit Verzögerung zu erkennen gibt, ist selbst nur Einschub. Er markiert das Film- und Formhafte als bewusst gesetzter Index.

Was er aber nicht ist, ist formsprachliche Übersetzung dessen, was diegetisch den Figuren vielleicht möglich wäre: Flucht, Ausbruch. Ferien fällt immer wieder zurück in eine Kadrage, die Raum fragmentiert und einen Rahmen stiftet, in dem selbst die ringsum liegenden Wälder keinen entgrenzenden Raum mehr bieten. Ferien als solche sind die Abweichung vom Alltag, zumal für Kinder eine oasenartige Zwischenzone zwischen schulischen Verpflichtungen und kindlicher Sorglosigkeit: Man lebt in den Tag oder fährt in andere Regionen. Man entflieht der Stadt und lebt, für Momente wenigstens, im paradiesischen Idyll. Man lässt Dinge hinter sich. In Ferien, dem Film, ist davon nichts zu spüren: Um die Familie - die kleine, wie die große (eine Mutter der Mutter der Mutter kommt später hinzu, und eine Schwester weiterhin) - windet sich ein Korsett, das - hier wie dort - den Atem raubt.

Immer wieder dazwischen geschoben: Naturbilder. Rauschende Baumwipfel. Hochstehendes Gras. Ein Impressionismus ist das nicht, aber man wird in analytischerer Handlung noch diskutieren müssen, was Arslan damit bezwecken wollte. Auf mich jedenfalls wirkten die Einschübe (die selbst wiederum keineswegs beliebige, raumerweiternde Fluchtpunkte darstellen, sondern selbst im vollen Bewusstsein einer strukturierenden Kadrage gedreht wurden) zum einen rhythmisierend, zum anderen, ja, ent-spannend, auch im Sinne von strukturierenden Überschriften zwischen semantischen Einheiten: Sie entschleunigen den Erzählprozess und geben innerhalb des Filmflusses zeitlichen Raum zur Sammlung und Reflexion.

Überhaupt geht es in Ferien in erster Linie um das Verhältnis des Blickenden zum Bild. An einer Stelle spielen die jüngsten Kinder im See, zwei Erwachsene am Strand schauen ihnen zu. Arslan zeigt die beiden von hinten, als Figuren in einem Bild, die ihrerseits ein in dieses gestaffelte Bild anblicken. Wenn an einer Stelle, nach einem Streit, einer in das Haus zurückkehrt, sieht man dieses überhaupt erstmalig als Einheit - in Form eines Bildes, in das einer hineingeht. Mit Bildern hadern auch die Figuren: Welche eigenen, mentalen Bilder vom Gegenüber bringen sie mit? Welche Bilder werden durch Bekenntnisse neu gestiftet? Ist "der andere Mann" ein jüngerer als er - also, sozusagen, schöner, als Bild, anzuschauen?

Präzise und minutiös hat Arslan ein an Grundfesten rüttelndes, Generationen umspannendes Familiendrama gedreht; Mikro- und Makroebene der Familie verschränken sich zu einem unaufgeregt etablierten Karst. Nach seinem letztjährigen Festivalbeitrag Aus der Ferne (siehe hier), einem hervorragenden Dokumentarfilm über die Türkei, präsentiert sich der Regisseur hier auf der Höhe seiner Kunst.

» imdb ~ filmportal.de ~ offzielle site

Den Anlass bot die Aufführung von State Legislature, den ich hier sehr beeindruckend fand.

A-Festivals wie die Berlinale sind beinahe schon traditionell immer wieder auch Anlaufstellen für subversive Unterwanderungs- und Gegenaktionen. Sei es die Tromanale, die sich als bewusste Gegenveranstaltung sieht, oder die Aktion der Produzenten von Nicht böse sein, einem für das Festival abgelehnten Dokumentarfilm, die ihren Film dennoch auf dem Potsdamer Platz gezeigt haben: In einem als Infotisch getarnten Zelt vor den Toren des Festivals.

A-Festivals wie die Berlinale sind beinahe schon traditionell immer wieder auch Anlaufstellen für subversive Unterwanderungs- und Gegenaktionen. Sei es die Tromanale, die sich als bewusste Gegenveranstaltung sieht, oder die Aktion der Produzenten von Nicht böse sein, einem für das Festival abgelehnten Dokumentarfilm, die ihren Film dennoch auf dem Potsdamer Platz gezeigt haben: In einem als Infotisch getarnten Zelt vor den Toren des Festivals. Die Website copiepirate.com lässt sich hingegen eher als "Technologie-Guerilla" fassen: Beinahe täglich werden hier "Remakes" von Festivalfilmen online gestellt. Das Selbstverständnis:

Sehen Sie die Premieren der Internationalen Filmfestspiele Berlin kostenlos im l'Internet! Die Piratenkopien der Regisseurin Irene Revolte enthalten alles, das internationales Kino enthält! In nur einem Tag von der Presseaufführung, sie drehen im Ort in Super8, die an das Laboratorium entwickeln und für ihn in publiziert für jeden im Internet. Schätzen Sie den legalen oder illegalen Downloads! Jeden Tag neu die ganzen schlechten und und guten der Filme von Berlinale als Remake oder kostenlos frei im Internet!http://www.copiepirate.com

Ein Klick ist lohnenswert!

Eindrücke von der Premiere von Nicht böse sein bietet das folgende Video:

"For Theo" steht im Abspann, im Film taucht eine Fotografie von eben jenem Theo auf, eine Möbelpackergesellschaft, die zufällig ins Bild rückt, heißt "Van Gogh Movers" und zu allem Überdruss muss an einer Stelle dann auch noch ein Autogramm "for Theodore" geschrieben werden. Interview, die jüngste Arbeit von/mit Steve Buscemi, der als "The Face" in den 90ern Kultcharakter erlang und nunmehr weitestgehend als Regisseur reüssiert (und glauben Sie mir, ich arbeite in einer Videothek: Seine Filme gehen weg wie warme Stullen, selbst wenn sie nur "auf Englisch" im Regal stehen), Interview also war ursprünglich mal ein Film des streitbaren niederländischen Filmemachers Theo van Gogh, der vor wenigen Jahren von einem Islamisten ermordet wurde. Und Interview, erster einer auf drei Teile angelegten Reihe von Van-Gogh-Remakes, stellt dies denkbar aus.

"For Theo" steht im Abspann, im Film taucht eine Fotografie von eben jenem Theo auf, eine Möbelpackergesellschaft, die zufällig ins Bild rückt, heißt "Van Gogh Movers" und zu allem Überdruss muss an einer Stelle dann auch noch ein Autogramm "for Theodore" geschrieben werden. Interview, die jüngste Arbeit von/mit Steve Buscemi, der als "The Face" in den 90ern Kultcharakter erlang und nunmehr weitestgehend als Regisseur reüssiert (und glauben Sie mir, ich arbeite in einer Videothek: Seine Filme gehen weg wie warme Stullen, selbst wenn sie nur "auf Englisch" im Regal stehen), Interview also war ursprünglich mal ein Film des streitbaren niederländischen Filmemachers Theo van Gogh, der vor wenigen Jahren von einem Islamisten ermordet wurde. Und Interview, erster einer auf drei Teile angelegten Reihe von Van-Gogh-Remakes, stellt dies denkbar aus.

Warum, bleibt fraglich; denn Interview wäre auch ohne solches Kolorit-meets-Reverenz ein lohnendes movie, vom Geist des "coolen kleinen Indie-Films" der 90er Jahre durchaus durchzogen und dennoch keine bloße Neuauflage.

Das Setting ist minimal: Steve Buscemi spielt einen Journalisten mit Schwerpunkt Politik, der das junge Starlet Katya, gespielt von Sienna Miller, für ein fluff profile in einem Restaurant interviewen soll. Kurz: Ein Scheißjob. Weil Buscemi keine Ahnung von der Person gegenüber hat, die ihrerseits wenig Mühe aufbringt, ihre Verachtung zu verbergen, geht das Gespräch binnen kürzester Zeit in die Brüche.

Der Zufall führt beide auf der Straße wieder zusammen und also beide auch in Maggies eindrückliches Loft. Der Rest des Films spielt hier, vor allem gibt es Dialog - geschliffenen! -, die Kamera beobachtet eher die beiden in raumgreifenden Bewegungen, statt das Geschehen zu strukturieren. Der Tonfall schlägt andauernd um, die Ebenen des Gesprächs werden fast minutenweise gewechselt - beide lernen sich kennen, einander verstehen und missverstehen, so zumindest hat das den Anschein. Doch wer welche Interessen verfolgt, entpuppt sich erst zum Ende.

Eine Beauty-Queen aus TV-Soaps und Horror Flicks und ein sleazy journalist, der alles für eine Story tut: Zwei Professionen von höchst zweifelhaftem Ruf bilden den Nährboden für ein Vexierspiel um Identität und Biografie, um Authentizität und Performance.

Interview ergreift die Chance des schmalen Settings - und nutzt sie für sein Gelingen. Das pointiert zugespitzte Drehbuch bietet den beiden hervorragenden Darstellern die besten Vorlagen, beide tragen einander und spielen sich die Bälle zu. Interview mag keine große Filmkunst sein, aber eine rechte Freude, ihm beim Sich-Entfalten zuzusehen, ist es allemal.

» imdb

Weiterhin hat das Kino Arsenal bereits sein März-Programm am Potsdamer Platz ausgelegt: Der Hinweis mag nicht schaden, dass dort ersten Blickes wenigstens zwei Filme, die auf dem Festival laufen, im März nochmals zu sehen sein werden: Einmal I Was A Swiss Banker (Forum) im Rahmen einer Retrospektive des Werkes von Thomas Imbach; Lukas war von dem Film sehr angetan. Und zum anderen A Cottage on Dartmoor, ein britischer Film aus dem Jahre 1929, der, so die Ankündigung, "out-hitchcocks Hitchcock' und der mir im Gespräch von Ekkehard empfohlen wurde. Letzterer (also der Film, nicht Ekkehard) läuft auf dem Festival in der Retrospektive, im März dann im Rahmen einer Filmreihe "Schätze aus dem British Film Archive".

Desweiteren werden dort im direkten Anschluss an das Festival noch einige ausgewählte Filme aus dem Internationalen Forum (welche, steht noch aus) sowie in einem doppelten Durchlauf nochmals die Filme aus der Hommage für Okamoto Kihachi laufen.

Ein Fallschirmkandidat ist einer, der im Wahlkampf für einen Posten einspringt, der in letzter Sekunde frei geworden ist. Der Tokioter Yamauchi Kazuhiko beispielsweise: In Kawasaki herrscht Wahlkampf und die Liberale Demokratische Partei hat keinen Kandidaten organisieren können. Politisch so unerfahren wie unbeholfen zieht er binnen kürzester Zeit samt Gattin in die neue Stadt. Sein Studienfreund Kazuhiro Soda, der Regisseur des Films, nutzt die Chance - und drehte einen Dokumentarfilm über den teils haarsträubenden Wahlkampf: Campaign.

Ein Fallschirmkandidat ist einer, der im Wahlkampf für einen Posten einspringt, der in letzter Sekunde frei geworden ist. Der Tokioter Yamauchi Kazuhiko beispielsweise: In Kawasaki herrscht Wahlkampf und die Liberale Demokratische Partei hat keinen Kandidaten organisieren können. Politisch so unerfahren wie unbeholfen zieht er binnen kürzester Zeit samt Gattin in die neue Stadt. Sein Studienfreund Kazuhiro Soda, der Regisseur des Films, nutzt die Chance - und drehte einen Dokumentarfilm über den teils haarsträubenden Wahlkampf: Campaign.

Zwischen Irrsinn und menschlicher Tragödie scheint in diesem ungemein dicht gefilmten Dokument alles möglich: Yamauchi Kazuhiko stresst sich menschenmöglichst - und erhält dennoch Tadel von den "sensei", den Parteioberen, die seinen Wahlkampf von der Warte herab steuern, kaum zu glauben ist der Elan, mit der der eigentlich gar nicht mehr so junge - immerhin 40 Jahre alte - Kandidat ausnahmslos jedem Menschen auf der Straße die Hände schüttelt und finanziell seine ganze Existenz aufs Spiel setzt. Am Abend bleibt der Gang in die eigene Wohnung, die trostlos eingerichtet ist: Mit seiner Gattin teilt er sich geschätzte 12 Quadratmeter.

Man kann das Forum für Dokumentarfilme solcher Art eigentlich nicht genug preisen: Mit erstaunlicher Konsequenz und Beharrlichkeit bugsiert die Sektion alljährlich mindestens einen höchstspannenden asiatischen Dokumentarfilm in sein Programm, der ungeahnte Ansichten der alltäglichen Welt des fernen Kontinents ermöglicht. War es im letzten Jahr Dear Pyongyang, so gestattet nun Campaign diese ganz eigene Erfahrung. "And it's funny", sagt der (ungemein sympathische) Regisseur vor der Vorführung, "so you can laugh, it's a movie!"

info-site (forum)

Ein Geheimnis liegt in diesem Film. Nicht in seinen Bildern, die klar bleiben, präzise. Aber der Ton schlägt oft schrecklich hart ins Bild, von Außen. Der Donnerschlag eines Düsenjägers als Schock, der die Welt entrückt. Die Welt ist hier, zunächst, das Umland um Magdeburg, Wittenberge, sozusagen eine "Petzold-Gegend" (Petzold drehte hier auch schon früher): flach, mehr oder weniger profillos, man kann sich in ihr zurechtfinden. Der Schlag des Düsenjägers straft dies Lügen.

Ein Geheimnis liegt in diesem Film. Nicht in seinen Bildern, die klar bleiben, präzise. Aber der Ton schlägt oft schrecklich hart ins Bild, von Außen. Der Donnerschlag eines Düsenjägers als Schock, der die Welt entrückt. Die Welt ist hier, zunächst, das Umland um Magdeburg, Wittenberge, sozusagen eine "Petzold-Gegend" (Petzold drehte hier auch schon früher): flach, mehr oder weniger profillos, man kann sich in ihr zurechtfinden. Der Schlag des Düsenjägers straft dies Lügen.

Eine Frau, Yella, zieht von Wittenberge nach Hannover. Ein neuer Job ist in Aussicht, Probezeit. Und sie flieht vor ihrem Gatten, den wir gleich zu Beginn als aggressives Arschloch kennenlernen. Er fängt sie ab, nimmt sie im Auto mit - Unfall an der Brücke, Sturz in den Fluss. Yella steigt aus dem Wasser, rennt zum Bahnhof: Weiter.

In Hannover stellt sich die Situation anders dar: Das Unternehmen ist in Auflösung. Yella lernt einen anderen Mann kennen, ein neuer Job winkt. Man lernt sich kennen, lernt zu arbeiten, bald auch Sex. Doch an Yella nagt's: Die Welt ist seit dem Sturz ins Wasser nicht mehr dieselbe. Das Geheimnis nimmt sich Raum.

Mit Yella dringt Petzold in die Welt der melancholischen Romantik vor - und dreht doch keinen Film, der im klassischen Sinne 'romantisch' wäre. Das sich säuselnd Phantasmen hingebende ist ihm als Geste völlig fremd. Keine Schatten durchziehen Yella: So farbig, so hell ausgeleuchtet, so satt an Detail war ein Petzold-Film bislang noch nie.

Mit ungeheurer Präzision lässt Petzold das Unheimliche in diese Räumlichkeiten dringen. Was auf der Tonspur stattfindet ist schlicht fabelhaft. Auch mise-en-scène und Kadrierung sind auf der Höhe der Kunst, Nina Hoss als Darstellerin ohnehin über jeden Zweifel erhaben: Sie verleiht der Figur der Yella, die mit dem Leben davonkommt und doch darüber im Zweifel ist, mit unglaublicher Präsenz und Intensität.

Was Petzold gelingt, ist großartig: Eine Gespenstergeschichte, die ihre Ursprünge gleichermaßen im 19. Jahrhundert wie in Herk Herveys großartigem B-Movie Carnival of Souls findet, die von beiden Quellen die Präzision in der Subvertierung vertrauter Koordinaten übernimmt, und doch ganz here and now ist. Im Transferpunkt zwischen West und Ost - Petzold drehte den Film letztes Jahr während der WM und wollte dem, wie er auf der Pressekonferenz sagt, "etwas entgegen setzen" - entsteht eine flirrende interzone, die zumindest mir den Atem raubte.

imdb

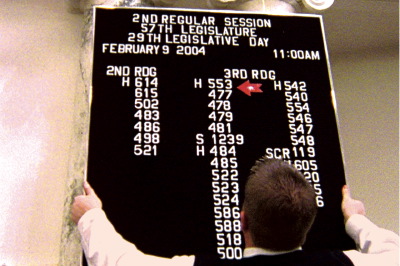

Die ersten Bilder: Ansichten des Parlamentgebäudes in Idaho - Repräsentation von Politik und Demokratie. Die Fotografie einer Fabrik aber, sagte Brecht, bietet noch kein Verständnis dessen, was eine Fabrik, zumal im Kapitalismus, ist. Was ist Demokratie? Was Politik? State Legislature wagt den Schritt über die Schwelle an der Tür.

Die ersten Bilder: Ansichten des Parlamentgebäudes in Idaho - Repräsentation von Politik und Demokratie. Die Fotografie einer Fabrik aber, sagte Brecht, bietet noch kein Verständnis dessen, was eine Fabrik, zumal im Kapitalismus, ist. Was ist Demokratie? Was Politik? State Legislature wagt den Schritt über die Schwelle an der Tür.

Eine Schulklasse besucht das Regierungsgebäude, ein Abgeordneter heißt sie willkommen. Er erklärt, dass die Volksvertreter hier nur wenige Monate im Jahr regieren, also Gesetzesentwürfe diskutieren und verabschieden. Jeder von ihnen ist "ein ganz normaler Bürger von Idaho", es ergebe sich ein Querschnitt der Bevölkerung. Die 105 Politiker könnten unmöglich "von allem" Ahnung haben, es entwickeln sich Experten und Expertisen, das Fundament bildet das politische Vertrauen untereinander.

Schrittweise nähert sich State Legislature den politischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen an. Lobbyisten melden sich zu Wort, Bürger aus der Bevölkerung. Allenthalben wägt man ab. Man merkt schnell, wie wichtig die Rhetorik ist und wie stark auf die Geschichte der USA geachtet wird, als welcher historisch erkämpfte Wert die constitution betrachtet wird: Kaum eine Ansicht, die nicht mit ihr argumentiert wird - ob nun pro oder contra ein bestimmtes Anliegen. Zwar kann man kann sich wohl sicher sein, dass Wiseman den Akzent auch gerade auf inhaltlich spannende Debatten gelegt hat - es geht um das Einspruchsrecht der Anwohner wider neue Molkereien, um Rauchverbot in öffentlichen Plätzen und Video-Voyeurismus mithilfe neuester Medien- und Distributionstechnologien -, doch ist schnell offenkundig, dass diese Debattenkultur, so kleinteilig sie zuweilen scheint, nicht das geringste mit denen zu tun hat, die in heimischen Gefilden von Phoenix aus dem Bundestag übertragen werden.

Allzu europäisch dünkelnde Kollegen lachen deshalb während der Pressevorführung an einigen Stellen mit aller Arroganz der Opfer hiesiger autokratischer Politkultur auf. Zum Beispiel an jener Stelle, als ein besorgter Bürger - offenbar ausgebildeter Historiker -, sich in einer öffentlichen Anhörung in der Sache um ein Denkmal für das us-amerikanische Kulturerbe zu Wort meldet: Das Denkmal beinhaltet offenbar auch eine Textsammlung, und der Historiker mahnt nicht berücksichtigte, aber grundlegende Texte an: Dazu gehören nicht nur zahlreiche Stichwortgeber der founding fathers, sondern auch, führt er weiterhin aus, Texte aus der griechischen und römischen Antike. Wie vollkommen richtig dieser Mann liegt, offenbart sich gerade im Nachvollzug der politischen Einzeldiskussionen - jede Abwägung wird historisch und rhetorisch artikuliert -, der Journalistendünkel kennt hier indes nur den Spott; der Rabbi, der sich zuvor zu Wort gemeldet und in den Diskurs eingebracht hat, dass die Zehn Gebote nicht mit aller Selbstverständlichkeit in christlicher Reihenfolge aufgeführt werden sollten, wurde im Kinosaal von denselben ähnlich belächelt. Vielleicht offenbart sich gerade an dieser Schnittstelle der entscheidende Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Politikverständnis.

Dieselben europäischen Kritiker werden wohl auch darauf insistieren, dass Wiseman hier eine "Kritik" des us-amerikanischen Poltikverständnisses gefilmt habe; dem ist keineswegs so. Vielmehr zeigt Wiseman mit ruhigem, unaufgeregten Blick die Welt der demokratischen Entscheidungsprozesse mit allen Stärken und Schwächen, ohne sich aber irgendeine Seite zueigen zu machen. Der Pauken- und Trompetenstil jüngster Polit-Dokumentarfilme, denen Meinung und Propaganda schon von vorneherein wichtiger ist als Erhebung und Analyse eines Sachverhaltes, könnte von der Wiseman'schen Innenbetrachtung einer gesellschaftlichen Institution nicht weiter entfernt sein. Die fast dreieinhalb Stunden Spielzeit, die State Legislature seinem Zuschauer abverlangt, vergehen dabei wie im Fluge und lassen das ganze apparative Setting des Kinobesuchs vergessen, so konzentriert und präzise arbeitet sein Regisseur: Nichts ist spannender als die Wirklichkeit. Ihrem seit mittlerweile fast 40 Jahren tätigen und vielleicht wichtigsten Chronisten kann man für solche Dokumente nur unendlich dankbar sein.

Doch was wird durch Anschauung einer Institution erkannt, wenn deren Strukturen auch im vorliegenden Film in erster Linie durch Personen und deren politisch-rhetorisches Handeln repräsentiert werden? Wiseman scheint diese Frage nicht direkt zu stellen, aber er lässt sie einfließen: Immer wieder rückt das eigentliche Rückgrat einer solchen Institution für einige konzentrierte Einstellungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Eine Angstellte sortiert vor einem ganz physischen Nachrichtenverteiler Communiqués und Bulletins ein, eine andere bedient einen Kopierer. Immer wieder kommen Nachrichtenboten in die Sitzungen und verteilen - mal gelbe, mal weiße - Papierblätter. Sekretärinnen sitzen vor Windows-betriebenen Rechnern. Ein derart umfassender, oft im kleinlichen und kleinlichsten sogar notwendig sich artikulierender Apparat, der auf abstrahierte Wirklichkeit Zugriff benötigt und sich auf diese, in seinen Entscheidungen, bezieht, muss notwendigerweise auf ein ausgeklügeltes Nachrichten- und Kommunikationssystem basieren. Dies, vielleicht, ist die eigentliche Wirklichkeit und Basis der Entscheidungsprozesse, die hier in Ausschüssen, Nebenräumen und offiziellen Büros vonstatten gehen. Nicht zuletzt ist auch auffallend, dass sich hier die eklatanteste Grenze zwischen den Geschlechtern ziehen lässt. Wiseman ist sich zumindest der Existenz dieser beiden Sphären im hinreichenden Maße bewusst, um sie als stumme Hinweise einzuschieben: Den Nachrichtenverteilern bleibt man zwar fern in diesem Film, aber ein zweiter Film schimmert in diesen Momenten durch.

State Legislature schließt mit einem doppelten Höhepunkt: Der eine ist eine Auseinandersetzung um die gleichgeschlechtliche Ehe, welche die Institution der Volksvertretung selbst an ihre eigenen prinzipiellen Schranken treibt - man spürt die Ernsthaftigkeit, das institutionelle Bewusstsein jedem Moment, jedem Beitrag ab: Ein Demokratie-Krimi, der gefangen nimmt. Der zweite schließlich ist ein Nachruf auf eine Abgeordnete, die an Krebs verstorben ist. Ein Dudelsackspieler tritt auf und spielt ein Trauerstück. Seine Füße setzen sich in Bewegung, er läuft durch den Plenarsaal, aus der Türe hinaus, diese wird geschlossen, Schwarzblende: Directed, Edited and Produced By Frederick Wiseman, Arte France, erfahren wir noch vor der Pressevorführung im Statement, das auf deren Drängern verlesen werden muss, hat den Film zwar ko-produziert, in dieser Fassung aber nicht angenommen.

» zipporah films ~ info-site (forum)

» wiseman (furl) ~ del.icio.us ~ wikipedia ~ interview

In der taz von morgen gibt's ein Interview mit Charles Burnett, dessen im Forum als Spezialvorführung terminierten Killer of Sheep ich herausragend fand. Der Film stammt aus den 70ern und wird nun als restaurierte Fassung gezeigt; die Chancen auf eine DVD-Veröffentlichung stehen vermutlich eher schlecht - ungeklärte Musiktitelrechte - , deshalb sollten Sie den noch in Erwägung ziehen, es lohnt sich.

In der taz von morgen gibt's ein Interview mit Charles Burnett, dessen im Forum als Spezialvorführung terminierten Killer of Sheep ich herausragend fand. Der Film stammt aus den 70ern und wird nun als restaurierte Fassung gezeigt; die Chancen auf eine DVD-Veröffentlichung stehen vermutlich eher schlecht - ungeklärte Musiktitelrechte - , deshalb sollten Sie den noch in Erwägung ziehen, es lohnt sich.Und dann noch eines: Die annähernd vier Stunden lange Dokumentation State Legislature von Frederick Wiseman am Abend, sie war großartig, nichts weniger. Wenn Sie noch ein Ticket kriegen können (die Chancen, den Film in diesem Leben jenseits des Festivals nochmal sehen zu können, stehen, naja, nicht unbedingt bei 0, aber schon sehr, sehr tief), dann sollten Sie sich das nicht entgehen lassen! Mehr hierzu vermutlich morgen.

Man hat es ja munkeln hören, dass Yella ein Remake des großartigen B-Horrorklassikers Carnival of Souls sei, bzw. von diesem Film im entscheidenden Maße beeinflußt. Wer mag, kann alte Erinnerungen vor der Sichtung auffrischen:

Zu den großen Schmankerln der Berlinale, bzw. des Internationalen Forums, zählt die kleine Übersichtsschau über das Schaffen des japanischen Regisseurs Okamoto Kihachi. Während des Festivals ist nicht daran zu denken, die Filme zu sehen (sie werden entweder im weitentfernten Delphi oder zu vorgerückter Stunde im CineStar gezeigt), weshalb ich froh darüber bin, dass alle Filme nach dem 18. Februar nochmals regulär im Arsenal aufgeführt werden.

Zu den großen Schmankerln der Berlinale, bzw. des Internationalen Forums, zählt die kleine Übersichtsschau über das Schaffen des japanischen Regisseurs Okamoto Kihachi. Während des Festivals ist nicht daran zu denken, die Filme zu sehen (sie werden entweder im weitentfernten Delphi oder zu vorgerückter Stunde im CineStar gezeigt), weshalb ich froh darüber bin, dass alle Filme nach dem 18. Februar nochmals regulär im Arsenal aufgeführt werden. Bis dahin besteht die Möglichkeit, das Artwork zu den Filmen des Regisseurs im Filmhaus am Potsdamer Platz in einer kleinen Ausstellung einzusehen. Weitere Informationen dazu hier.

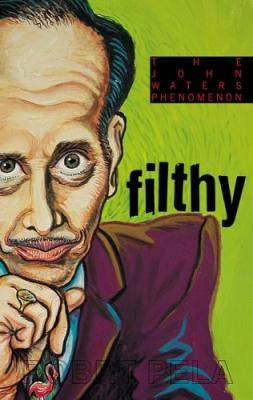

Ein Beichtstuhl auf einer Theaterbühne. Billige Kulisse. Zu dessen linken Flügel einige Mülltonnen, die obszön mit Plastiksäcken überquellen, von denen wir lieber nicht wissen wollen, was in ihnen ist (vermutlich Babywindeln oder alte Lockenwickler mit ranzigem Fett, vielleicht aber auch nur die verklebten, schwulen Pornohefte, die von Elternhand entsorgt wurden). Zum rechten Flügel steht dort ein lächerliches Gewächs mit violetten Blüten. Ringsum dann alles billiges Satin-Imitat, Mehr als all das braucht es nicht für einen guten Film und vielleicht den witzigsten des ganzen Festivals. Früher brauchte man schließlich auch keine Drehgenehmigungen, um in den Wäldern ringsum Baltimore einen Wohnwagen abzufackeln. Aus dem Beichstuhl tritt John Waters, und er spricht zur Gemeinde.

Ein Beichtstuhl auf einer Theaterbühne. Billige Kulisse. Zu dessen linken Flügel einige Mülltonnen, die obszön mit Plastiksäcken überquellen, von denen wir lieber nicht wissen wollen, was in ihnen ist (vermutlich Babywindeln oder alte Lockenwickler mit ranzigem Fett, vielleicht aber auch nur die verklebten, schwulen Pornohefte, die von Elternhand entsorgt wurden). Zum rechten Flügel steht dort ein lächerliches Gewächs mit violetten Blüten. Ringsum dann alles billiges Satin-Imitat, Mehr als all das braucht es nicht für einen guten Film und vielleicht den witzigsten des ganzen Festivals. Früher brauchte man schließlich auch keine Drehgenehmigungen, um in den Wäldern ringsum Baltimore einen Wohnwagen abzufackeln. Aus dem Beichstuhl tritt John Waters, und er spricht zur Gemeinde. Sein Anzug ist schwarz, dessen Kanten weiß nachgefahren. Sein Kinderschänder-Schnauzer - eine feinste Linie über der Oberlippe, kein Härchen darüber hinaus - ist so akkurat rasiert wie eh und je. John Waters' Metier ist der "purposeful bad taste" - und dieser will durch Stilbewusstsein errungen werden; eine eiserne Disziplin bildet die Grundlage.

John Waters also spricht - und darin erschöpft sich This Filthy World denn auch. Weder Ausschnitte aus seinen Filmen, keine Gäste, kein footage und auch sonst nichts jenseits reinster Funktionalität, die nur das gesprochene Wort transportiert.

Zum Glück! Denn Waters ist vielleicht der begnadetste Entertainer, den man sich derzeit wünschen kann. Und seine Bio- und Filmografie bilden einen Fundus, aus dem sich lustvoll schöpfen lässt; ob man nun zu den bereits in die schmutzige Welt des John Waters Eingeweihten zählt - oder hier erst seine Initiation erlebt.

Waters erzählt Anekdoten aus all seinen Filmen, erwähnt Personen, spricht aus seiner Jugend und den ersten Versuchen, Filme zu drehen. In seinem ersten Kurzfilm findet auf dem Dach seiner Eltern eine 'gemischtrassige' Hochzeit statt, wobei einer der beiden Eheleute zugleich auch dem Ku-Klux-Klan angehört. Er hätte ja gar nicht gewusst, dass es so etwas wie Montage gibt, sagt Waters, man filmt halt, und am Ende kommt aus der Kamera der Film. Was dann auch so in etwa der Fall war, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Waters' Filme waren immer Auslotungen des Limits - und von Limits erzählt er allenthalben. Mal wurden sie überschritten, mal hält er eisern an ihnen fest. Singende Arschlöcher und Scheißefressen zählen noch zu den ikonischsten Momenten in seinem Werk; am bizarrsten aber ist sicher die Vergewaltigung von Divine in einem Film - der Vergewaltiger wird ebenfalls von dem fettleibigen Transvestiten gespielt, Montage macht es möglich.

Wer auf sowas nicht kann, hat bei Waters schon verloren. Sein understatement in This Filthy World sucht dabei nie das bloß Grelle und Stumpfe. Waters' ist ein Gentleman und Onkel - ein Gentleman mit dirty pictures aber, und ein Onkel, der Kindern böse Wörter beibringt.

Natürlich andern sich die Zeiten. Die Lesben, die seinerzeit einen Feldzug gegen seinen Film über Lesben führten, zeigen den selben Film heute auf ihren Veranstaltungen, bemerkt Waters süffisant. Heute sind die Zeiten politisch korrekter denn je, vielleicht gerade deshalb, weil Transgression als Markenoutfit in jedem H&M erhältlich und also zu öder Pomade für gelangweilte Mittelschichtler geronnen ist. Die anarchischen Qualitäten vor allem des frühen (und, mit etwas Abstrich, des späten) John Waters weisen indes bis heute einen shock value auf, der beißt - und dabei hämisch grinst. Eine ordentliche Dosis davon täte allen gut - genauso wie die lesbian butches, die Waters zu seinen Freunden zählt, in verantwortlicher Position: "They would find Bin Laden!"

Inmitten des oft so unerträglich kulturbeflissenen Festivals mit seinem sozialdemokratisch abgehangenen PC-Sloganeering ist dieses punk movie in Charade eine Oase für den Freund des bösen Scherzes. Und damn funny obendrein: Ehrlich, ich habe Tränen gelacht.

» imdb ~ YouTube

» John Waters - Backlinks

Auf der Berlinale ist Hongs Woman on the Beach im Panorama zu sehen.

Jedenfalls: Pickel. Pickel sind das Stilmittel dieses Festivaljahrgangs. In jedem zweiten Film sind sie zu sehen. In den Close-Ups. Wie Markierungen der Authentizität. "Dies ist das echte Leben" soll das sagen. Weil: So ein Pickel würde ja weggemacht werden, von der Maske. Also bewusste Entscheidung? Oder einfach nur kein Geld, um einen Drehtag zu vergeuden, bis die Pubertätszierde wieder verschwunden ist?

Dieses Jahr aber sind sie in voller Pracht zu sehen: Manche mit weißen Kuppen, manche nur ekel rot. Mal nur kleine, aber vorhandene Renitenzen wider die ebenmäßige Gesichtsfläche. Mal im Winkel zwischen Wange und Nase, mal im unteren Bereich des Dreitagebarts. Und alle Welt hat Pickel dieser Tage: Man sieht sie im deutschen Film, im amerikanischen Film, im koreanischen Film.

Ob es einen Sonderbären für den prächtigsten Pickel geben wird, wird sich gegen Ende des Festivals weisen. Die offiziellen Stellen halten sich dahingehend bislang bedeckt.

Eric (von Cinematical) spricht im Berlinale-Video-Diary mit David Hudson von GreenCine Daily.