Thema: Filmtagebuch

08.11., Heimkino

Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.

Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.

Ein Kino der Spektakel, im besten Sinne. Indem man zwei unterschiedlichen Franchises des Kung-Fu-Films - die fliegende Guillotine, eine groteske Waffe, wie den One-Armed Swordsman - kombiniert, schafft man, - nicht nur im Film, auch im Publikum, man kennt das ja - synergetische Effekte. Im Ergebnis brillantes Genrekino, allein die seltsame, aber dem Film gar nicht mal fremd bleibende Soundtrack-Kulisse - zu hören sind die B-Seite von Kraftwerks Autobahn, der eine oder andere Track von Neu und angeblich auch Tangerine Dream - irritiert zunächst.

Oder mit einem Wort: Großartig.

imdb | mrqe

Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.

Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.Ein Kino der Spektakel, im besten Sinne. Indem man zwei unterschiedlichen Franchises des Kung-Fu-Films - die fliegende Guillotine, eine groteske Waffe, wie den One-Armed Swordsman - kombiniert, schafft man, - nicht nur im Film, auch im Publikum, man kennt das ja - synergetische Effekte. Im Ergebnis brillantes Genrekino, allein die seltsame, aber dem Film gar nicht mal fremd bleibende Soundtrack-Kulisse - zu hören sind die B-Seite von Kraftwerks Autobahn, der eine oder andere Track von Neu und angeblich auch Tangerine Dream - irritiert zunächst.

Oder mit einem Wort: Großartig.

imdb | mrqe

° ° °

Thema: ad personam

"Die Leidenschaft, die er auslöst - er muss sie ja nicht verstehen.".

Der Tagesspiegel durchlebt ein "High Noon beim Interview".

Wie auch immer: Morricone wird 75. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Der Tagesspiegel durchlebt ein "High Noon beim Interview".

Wie auch immer: Morricone wird 75. Dazu herzlichen Glückwunsch!

° ° °

Thema: Kinokultur

10. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

Filme sehen, ins Kino gehen - ein Spruch, der, angesichts des weitreichenden Kahlschlags hiesiger Kinokultur, nur blauäugig über die Lippen kommen kann. Wenngleich mittlerweile jährlich so viele Filme wie selten in den Jahrzehnten zuvor ins Kino kommen, so werden eben doch zahlreiche Filme auch teils namhafter Regisseure oft übergangen, vieles ist nur auf Festivals zu sehen, als DVD-Import beziehbar oder aber gerade mal mit geringer Kopienzahl in den Metropolen zu sehen.

Ein schmerzlicher Umstand, dem jump cut nun mit einer, wie ich finde, sehr schönen neuen Rubrik entgegen tritt: Der unsichtbare Film nennt sich nun dort eine Sektion, in der Filme, die man hierzulande unverzeihlicherweise selten oder gar nicht auf Leinwand zu Gesicht bekommt, ohne Rücksicht ans Tageslicht gezerrt werden. Regelmäßiges Vorbeischauen sei somit sehr empfohlen, damit man auch weiß, was man, warum auch immer, verpassen muss.

Vielleicht - man will's ja nicht beschreien - ändert sich auch durch eine solche Idee auch einfach mal was. Sei's nun bei den Verleihern oder auch beim Publikum.

Ein schmerzlicher Umstand, dem jump cut nun mit einer, wie ich finde, sehr schönen neuen Rubrik entgegen tritt: Der unsichtbare Film nennt sich nun dort eine Sektion, in der Filme, die man hierzulande unverzeihlicherweise selten oder gar nicht auf Leinwand zu Gesicht bekommt, ohne Rücksicht ans Tageslicht gezerrt werden. Regelmäßiges Vorbeischauen sei somit sehr empfohlen, damit man auch weiß, was man, warum auch immer, verpassen muss.

Vielleicht - man will's ja nicht beschreien - ändert sich auch durch eine solche Idee auch einfach mal was. Sei's nun bei den Verleihern oder auch beim Publikum.

° ° °

Thema: Berlinale 2004

06. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

Noch drei Monate, dann steht der Potsdamer Platz zu Berlin wieder ganz unter dem Zeichen des internationalen Films. Im Berlinale-Büro gegenüber des Deutschen Filmhauses machen sich erste (aufregende) Regungen bemerkbar. So verkündete man jüngst, dass die Retrospektive des kommenden Filmfestivals ganz dem New Hollywood der späten 60er und 70er Jahre gewidmet sei. Mit sage und schreibe 66 Filmen von u.a. Arthur Penn, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Terence Malick wird eines der spannendsten Kapitel der Filmgeschichte erneut auf der Leinwand zum Leben erweckt. Auf dem Bücherregal darf obendrein noch Platz gemacht werden: Der obligatorische Begleitband ist für den Berliner Bertz Verlag angekündigt. Der diesjährige Band zur Murnau-Retrospektive aus gleichem Hause lässt die freudige Erwartung bereits nach oben schnellen.

Noch drei Monate, dann steht der Potsdamer Platz zu Berlin wieder ganz unter dem Zeichen des internationalen Films. Im Berlinale-Büro gegenüber des Deutschen Filmhauses machen sich erste (aufregende) Regungen bemerkbar. So verkündete man jüngst, dass die Retrospektive des kommenden Filmfestivals ganz dem New Hollywood der späten 60er und 70er Jahre gewidmet sei. Mit sage und schreibe 66 Filmen von u.a. Arthur Penn, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Terence Malick wird eines der spannendsten Kapitel der Filmgeschichte erneut auf der Leinwand zum Leben erweckt. Auf dem Bücherregal darf obendrein noch Platz gemacht werden: Der obligatorische Begleitband ist für den Berliner Bertz Verlag angekündigt. Der diesjährige Band zur Murnau-Retrospektive aus gleichem Hause lässt die freudige Erwartung bereits nach oben schnellen.Zum Berlinale 2004 Schwerpunkt.

° ° °

Thema: literatur

05. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

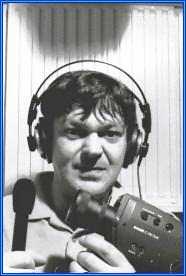

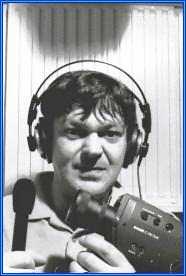

D.I.Y., also "Do it yourself", ist nicht nur Parole und Glaubensbekenntnis ungezählter Flanellhemdträger mit Heimwerker-Ambitionen, es ist auch Kampfbegriff und identitätsstiftendes Moment jener Punk-Subkultur, die, jenseits von Kommerz und Major Labels, totale Kontrolle über das eigene Werk als Ideal formuliert. An Platten alleine hält sich das nicht auf: Selbstkopierte Fanzines, oft liebevoll mit Uhu und Schere gestaltet, ungewöhnliche Plattencover aus selbstbedrucktem Jutestoff oder gleich aus Pappe selbstgefaltet bis hin zum im Wohnzimmer veranstalteten Konzert sind die Markenzeichen jener Bewegung. Im Jahr 1978, dem Jahr als die erste große kommerzielle Punkwelle zusehends degenerierte (und somit letztendlich auch den ersten Nährboden für den folgenden Underground stellte), sollte auch ein zweites Großereignis der Geschichte der D.I.Y.-Kultur stattfinden, weitab von Punk und Jugendrebellion allerdings: Klaus Beyer, gelernter Kerzenwachszieher, bezieht in Kreuzberg eine Ein-Zimmer-Wohnung.

Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.

Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.

Zu diesem Ereignis erschien im Martin Schmitz Verlag "Das System Klaus Beyer", in erster Linie eine Sammlung von Gesprächen von, wenn man so will, Fans und, zumindest entfernt, Geistesverwandter mit Klaus Beyer und seinem langjährigen Manager wie auch Herausgeber des Buches, Frank Behnke: Jörg Buttgereit, Christoph Schlingensief und der Journalist Detlef Kuhlbrodt stellten sich jeweils für ein "Kaffeekränzchengesprächen" (Verleger Schmitz) ein. Des weiteren finden sich Reproduktionen von Beyers handcolorierten Schwarzweißfotografien (darauf meist zu sehen: er selbst, wie sich überhaupt alles immer um die Person Beyer dreht) und selbstgemaltem und -gebasteltem Artwork, das auch vor kurzem in einer Ausstellung in Berlin zu sehen war, wie auch einige Texte aus Beyers akribisch geführtem Konzert-Tagebuch.

Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.

Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.

Eine kleine Welt tut sich beim Lesen auf, bestehend aus 70er Jahre Panorama-Tapeten, bemalten Bettlaken, Plattenspielern aus orangem Plastik und der naiven Gemütlichkeit von verschmitzt in Hosen steckenden Kragenhemden und Pantoffeln. Dies alles aber ohne den beißenden Zynismus des White Trash, ja selbst Trash ist, paradoxerweise, nur ein unzulänglicher Begriff für Klaus Beyers oft schon solipsistisch anmutende Arbeiten, die sich zwar aus ganz ähnlichen Quellen des 70er Jahre Universums speisen wie etwa die Retro-Filme Wenzel Storchs, von deren oft bemüht wirkendem Appeal aber weit entfernt sind. Mit dem Begriff vom "System Klaus Beyer" hat Schlingensief das Phänomen wohl in der Tat gelungen umrissen. Man muss Klaus Beyer einfach mögen, bzw. ernstnehmen.

>>> Frank Behnke (Hrsg) Das System Klaus Beyer

>>> Berlin: Martin Schmitz, 2003

>>> 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen

>>> 24,50 Euro

Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.

Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.Zu diesem Ereignis erschien im Martin Schmitz Verlag "Das System Klaus Beyer", in erster Linie eine Sammlung von Gesprächen von, wenn man so will, Fans und, zumindest entfernt, Geistesverwandter mit Klaus Beyer und seinem langjährigen Manager wie auch Herausgeber des Buches, Frank Behnke: Jörg Buttgereit, Christoph Schlingensief und der Journalist Detlef Kuhlbrodt stellten sich jeweils für ein "Kaffeekränzchengesprächen" (Verleger Schmitz) ein. Des weiteren finden sich Reproduktionen von Beyers handcolorierten Schwarzweißfotografien (darauf meist zu sehen: er selbst, wie sich überhaupt alles immer um die Person Beyer dreht) und selbstgemaltem und -gebasteltem Artwork, das auch vor kurzem in einer Ausstellung in Berlin zu sehen war, wie auch einige Texte aus Beyers akribisch geführtem Konzert-Tagebuch.

Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.

Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.Eine kleine Welt tut sich beim Lesen auf, bestehend aus 70er Jahre Panorama-Tapeten, bemalten Bettlaken, Plattenspielern aus orangem Plastik und der naiven Gemütlichkeit von verschmitzt in Hosen steckenden Kragenhemden und Pantoffeln. Dies alles aber ohne den beißenden Zynismus des White Trash, ja selbst Trash ist, paradoxerweise, nur ein unzulänglicher Begriff für Klaus Beyers oft schon solipsistisch anmutende Arbeiten, die sich zwar aus ganz ähnlichen Quellen des 70er Jahre Universums speisen wie etwa die Retro-Filme Wenzel Storchs, von deren oft bemüht wirkendem Appeal aber weit entfernt sind. Mit dem Begriff vom "System Klaus Beyer" hat Schlingensief das Phänomen wohl in der Tat gelungen umrissen. Man muss Klaus Beyer einfach mögen, bzw. ernstnehmen.

>>> Frank Behnke (Hrsg) Das System Klaus Beyer

>>> Berlin: Martin Schmitz, 2003

>>> 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen

>>> 24,50 Euro

° ° °

Thema: Kinokultur

... findet leider ohne das Filmtagebuch statt. Der nette Nachbar von tristessedeluxe hingegen war dort und lässt uns hier an seinen Eindrücken teilhaben.

Festival-Website

Festival-Website

° ° °

Thema: Filmtagebuch

05. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

Zur heutigen Veröffentlichung des Films auf DVD von Kinowelt/Arthaus.

Die Zeichen der Macht - die Macht der Zeichen

Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt.

Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt.

Peru zum Jahreswechsel 1590/1591. Von den spanischen Konquistadoren an den Rand der eigenen Existenz getrieben, erfinden die letzten Inkas in ihrer Not die Legende von El Dorado, dem güldenen Land des unermesslichen Reichtums, in der Hoffnung, die Besatzer ins unwegsame Landesinnere zu treiben. Unter der Führung von Gonzalo Pizarro ziehen einige Hundert Spanier, darunter auch Vertreter des Adels, des Klerus und Dutzende indigener Sklaven, ins Dickicht des Dschungels. Dieses entpuppt sich schon bald als undurchdringlich für die Konquistadoren mit ihren Rüstungen, Kanonen, Pferden und Vorräten - an einem Fluss wird der Plan gefasst, Flosse zu bauen, um einen Trupp von 40 Mann loszuschicken, die das Land erkunden und El Dorado ausfindig machen sollen.

Das Kommando wird Don Pedro de Ursua übertragen, doch auch der Vorstoß ins Innere des Landes mit dem Floß entpuppt sich als kaum zu meisternde Hürde. Angriffe von Indios und die reißenden Stromschnellen dezimieren die Truppe zusehends. Als Ursua angesichts der desolaten Situation den Rückzug zur Truppe befiehlt, kommt es zur Meuterei: der missgestaltete Unterführer Don Lope de Aguirre, schon zuvor durch Trotzigkeit aufgefallen, bringt die Soldaten und den Klerus mit Versprechungen von Macht und Reichtum hinter sich, legt Ursua und seine wenigen verbliebenen Anhänger in Ketten, rebelliert wider die spanische Krone und setzt den tapsigen, verfressenen Edelmann Don Fernando de Guzman als Marionetten-Kaiser auf den Thron von El Dorado. Die Suche nach dem goldenen Land auf dem Floß geht weiter. Tiefer in den Dschungel, tiefer in den alles verzehrenden Wahnsinn.

Werner Herzog bleibt sich treu und erzählt hier, wie auch in vielen anderen seiner Filme, eine Geschichte vom "ganz großen Scheitern". Macht und Ruhm - damit einhergehend der Hang zum Größenwahn - sind die bestimmenden Koordinaten, vor allem aber die Sinnlosigkeit dieser menschlichen Kategorien, deren Gültigkeit im wesentlichen nur in Form von Ritualen, stillschweigenden Übereinkommungen, bestätigt wird. Deutlich wird dies vor dem Hintergrund der erbarmungslosen Kräfte des Dschungels, die den Menschen in seine Schranken verweisen und ihn zu allerlei Groteskem zwingen, wenn zum Beispiel Kanonenrohre als Insignien der politischen Macht durch den Schlamm gezerrt werden, junge Adelsdamen auf Sänften mühselig von Sklaven durch den Wald geschleppt werden oder wenn mitten im Dschungel feierlich die offizielle Erklärung der Meuterei und der Inbesitznahme von El Dorado an den spanischen König, der ja nicht nur bloß absent ist, sondern sich obendrein noch auf einem anderen Kontinent befindet, verlesen wird.

Schon das erste Bild - ein zermartertes, nebelverhangenes Gebirge auf dem sich, zunächst kaum erkennbar, eine Hunderte Mann starke Expedition gezwungenermaßen mühsig im Gänsemarsch fortbewegt - erklärt den Menschen zum Spielball einer ihm entfremdeten, ihn bestimmenden Natur und reduziert seine Machtgelüste und -spiele zum bloßen Zeichen innerhalb reeller Machtgefälle. Umso irrealer wirken somit die zahlreichen Rituale, die der Film uns der Reihe nach präsentiert und in deren Dienste sich die Menschen stellen, von denen sie sich leiten lassen und nach denen sie streben. Die Symbole der Macht verkümmern vor der Kulisse des Dschungel mehr und mehr zum reinen Selbstzweck ohne Legitimation, ohne Aussage. Und sie verpuffen, genau wie der Glanz von El Dorado, im Nirgendwo der kollektiven Halluzinationen gegen Ende des Filmes. "Kein Fluss kann so hoch steigen", sagt der die Mission begleitende Mönch gegen Ende im Fieberwahn, als er ein Schiff in den Wipfeln eines Baumes entdeckt. Nun, die Macht des Menschen offenbar ebenfalls nicht, auch wenn Aguirre in seinem Monolog von sich als dem "Zorn Gottes" spricht und die Vögel auf sein Geheiß hin tot von den Bäumen fielen.

Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird".

Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird".

Ganz im Gegenteil dazu die Menschen: degeneriert und perspektivenlos ziehen diese Machthungrigen durch den endlosen Dschungel, legitimieren ihr Verhalten gegenseitig durch sich stetig wiederholende Machtrituale und -duelle und wähnen sich selbst noch in den verzweifelsten Momenten als baldige Herrscher eines monumentalen Weltreichs. "Unser Reich ist jetzt schon 6 mal größer als Spanien", verkündet Guzman von seinem schäbigen Thron auf dem Floß aus, "und mit jedem Tag, der vergeht, wird es größer.". Dabei hat er von seinem Reich noch nicht mal mehr gesehen als ein paar Bäume und einen endlosen Fluss. Vor dem, was ist, haben sich die Menschen in ihrem Drang zur Zeichenhaftigkeit verloren, stürzen in ihr Verderben und sterben - Ironie des Schicksals - im Fieber halluzinierend. Die wohltuend langsame und bedachte Inszenierung tut ihr übriges, um den Zuschauer zum Endes des Films in Zweifel zu lassen, ob er gerade Zeuge einer hypnotischen Halluzination gewesen sei. Ein Effekt, den die sphärische Musik des Musiker-Projektes Popol Vuh, das zahlreiche Herzog-Filme musikalisch untermalt hat, noch verstärkt.

Erwähnenswert selbstverständlich auch Klaus Kinski, der hier eine seiner Glanzleistungen im schauspielerischen Bereich seines Schaffens darbietet. Er zeichnet Don Lope de Aguirre gerade durch eine ganz bewusste Reduktion auf erschreckende Art und Weise als machthungrige Bestie. Ein Mensch der in seiner Erhabenheit über allem zu stehen scheint, dem man nur zu gerne glauben möchte, dass die Erde unter seinen Füßen zu beben beginnt und die Vögel auf sein Wort hin tot von den Bäumen fallen. Ein Über-Charakter, wie er typisch für die Herzog-Filme ist. Nur sehr selten und pointiert kommt es zu den expressiven, "kinski-esquen" Ausbrüchen, ansonsten unterstreichen reduzierte Mimik, Gestik und Wortausdruck die Diabolik seines Charakters, der tausende von Meilen entfernt gegen die spanische Krone rebelliert und eine neue Dynastie gründen will. Es ist ein cineastischer Genuß par excellence Kinskis Monologe - gerade und besonders den packenden Schlussmonolog, in dem sich Aguirre noch im Moment des "großen Scheiterns" des eigenen Ruhms versichert - zu verfolgen, seinem ausdrucksstarken Gesicht und den minimalen Muskelregungen darauf zuzusehen und sich von der Aura dieses "wahren Aguirres" hypnotisieren zu lassen.

Auch wenn Aguirre, der Zorn Gottes nicht der Ästhetik und den Schauwerten klassischen "Abenteuer-Kinos" entspricht, so ist dem Gespann Herzog-Kinski - ohne Kinski wäre der Film vermutlich nur halb so faszinierend - ein beeindruckendes Stück (leiser) Kinogeschichte und eine meditative Reflexion über die Zeichen der Macht - oder aber eben auch über die Macht der Zeichen - geglückt. Und auch wenn uns von den armen Teufeln aus Aguirre, der Zorn Gottes immerhin die Epoche der (fortgeschrittenen) Aufklärung trennt, so ist der Film mit seiner Denunziation des "Fetisch Macht" doch noch immer aktuell.

Zur DVD

Die DVD von Kinowelt/Arthaus besticht in allen Belangen durch eine liebe- und respektvolle Aufbereitung: Das schön gestaltete Cover unterstreicht durch edle Reduktion die Gediegenheit des Filmes. Bild- und Tonqualität (nur Dolby Digital 1.0) sind für einen Film diesen Alters absolut hervorragend und garantieren ungetrübten Heimkinogenuß. Das Bild ist im Format 4:3 und entspricht somit dem Originalformat des Films.

Werner Herzog, der bereits für die DVD-Edition von Anchor Bay einen englischen Audiokommentar eingesprochen hatte, hat zusammen mit dem damaligen Verleiher Laurens Straub extra einen deutschsprachigen Kommentar eingesprochen. Die Nähe der beiden Kommentatoren zueinander kommt dem Zuschauer zugute, der mit vielen interessanten Informationen zum Schaffungsprozess des Films und schönen Anekdoten beschenkt wird. Schade allein, dass nicht auch der englische Audiokommentar enthalten ist. Dafür aber ist eine zwar kurze, aber dennoch schöne Werkfotoschau als Bonus zu sehen, die nicht auf der internationalen DVD zu finden ist. Desweiteren gibt es obligatorische Dreingaben wie Biographien der Beteiligten und den Trailer.

==

Aguirre - Der Zorn Gottes (Deutschland 1973)

Regie/Drehbuch: Werner Herzog, Kamera: Thomas Mauch, Musik: Popol Vuh, Schnitt: Beate Mainka-Jellinghaus, Darsteller: Klaus Kinski, Daniel Ades, Peter Berling, u.a.

Anbieter: Kinowelt/Arthaus

» imdb | mrqe.com | rottentomatoes

» werner herzog - offizielle website | klaus kinski forum | tv-termine: kinski

Die Zeichen der Macht - die Macht der Zeichen

Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt.

Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt. Peru zum Jahreswechsel 1590/1591. Von den spanischen Konquistadoren an den Rand der eigenen Existenz getrieben, erfinden die letzten Inkas in ihrer Not die Legende von El Dorado, dem güldenen Land des unermesslichen Reichtums, in der Hoffnung, die Besatzer ins unwegsame Landesinnere zu treiben. Unter der Führung von Gonzalo Pizarro ziehen einige Hundert Spanier, darunter auch Vertreter des Adels, des Klerus und Dutzende indigener Sklaven, ins Dickicht des Dschungels. Dieses entpuppt sich schon bald als undurchdringlich für die Konquistadoren mit ihren Rüstungen, Kanonen, Pferden und Vorräten - an einem Fluss wird der Plan gefasst, Flosse zu bauen, um einen Trupp von 40 Mann loszuschicken, die das Land erkunden und El Dorado ausfindig machen sollen.

Das Kommando wird Don Pedro de Ursua übertragen, doch auch der Vorstoß ins Innere des Landes mit dem Floß entpuppt sich als kaum zu meisternde Hürde. Angriffe von Indios und die reißenden Stromschnellen dezimieren die Truppe zusehends. Als Ursua angesichts der desolaten Situation den Rückzug zur Truppe befiehlt, kommt es zur Meuterei: der missgestaltete Unterführer Don Lope de Aguirre, schon zuvor durch Trotzigkeit aufgefallen, bringt die Soldaten und den Klerus mit Versprechungen von Macht und Reichtum hinter sich, legt Ursua und seine wenigen verbliebenen Anhänger in Ketten, rebelliert wider die spanische Krone und setzt den tapsigen, verfressenen Edelmann Don Fernando de Guzman als Marionetten-Kaiser auf den Thron von El Dorado. Die Suche nach dem goldenen Land auf dem Floß geht weiter. Tiefer in den Dschungel, tiefer in den alles verzehrenden Wahnsinn.

Werner Herzog bleibt sich treu und erzählt hier, wie auch in vielen anderen seiner Filme, eine Geschichte vom "ganz großen Scheitern". Macht und Ruhm - damit einhergehend der Hang zum Größenwahn - sind die bestimmenden Koordinaten, vor allem aber die Sinnlosigkeit dieser menschlichen Kategorien, deren Gültigkeit im wesentlichen nur in Form von Ritualen, stillschweigenden Übereinkommungen, bestätigt wird. Deutlich wird dies vor dem Hintergrund der erbarmungslosen Kräfte des Dschungels, die den Menschen in seine Schranken verweisen und ihn zu allerlei Groteskem zwingen, wenn zum Beispiel Kanonenrohre als Insignien der politischen Macht durch den Schlamm gezerrt werden, junge Adelsdamen auf Sänften mühselig von Sklaven durch den Wald geschleppt werden oder wenn mitten im Dschungel feierlich die offizielle Erklärung der Meuterei und der Inbesitznahme von El Dorado an den spanischen König, der ja nicht nur bloß absent ist, sondern sich obendrein noch auf einem anderen Kontinent befindet, verlesen wird.

Schon das erste Bild - ein zermartertes, nebelverhangenes Gebirge auf dem sich, zunächst kaum erkennbar, eine Hunderte Mann starke Expedition gezwungenermaßen mühsig im Gänsemarsch fortbewegt - erklärt den Menschen zum Spielball einer ihm entfremdeten, ihn bestimmenden Natur und reduziert seine Machtgelüste und -spiele zum bloßen Zeichen innerhalb reeller Machtgefälle. Umso irrealer wirken somit die zahlreichen Rituale, die der Film uns der Reihe nach präsentiert und in deren Dienste sich die Menschen stellen, von denen sie sich leiten lassen und nach denen sie streben. Die Symbole der Macht verkümmern vor der Kulisse des Dschungel mehr und mehr zum reinen Selbstzweck ohne Legitimation, ohne Aussage. Und sie verpuffen, genau wie der Glanz von El Dorado, im Nirgendwo der kollektiven Halluzinationen gegen Ende des Filmes. "Kein Fluss kann so hoch steigen", sagt der die Mission begleitende Mönch gegen Ende im Fieberwahn, als er ein Schiff in den Wipfeln eines Baumes entdeckt. Nun, die Macht des Menschen offenbar ebenfalls nicht, auch wenn Aguirre in seinem Monolog von sich als dem "Zorn Gottes" spricht und die Vögel auf sein Geheiß hin tot von den Bäumen fielen.

Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird".

Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird". Ganz im Gegenteil dazu die Menschen: degeneriert und perspektivenlos ziehen diese Machthungrigen durch den endlosen Dschungel, legitimieren ihr Verhalten gegenseitig durch sich stetig wiederholende Machtrituale und -duelle und wähnen sich selbst noch in den verzweifelsten Momenten als baldige Herrscher eines monumentalen Weltreichs. "Unser Reich ist jetzt schon 6 mal größer als Spanien", verkündet Guzman von seinem schäbigen Thron auf dem Floß aus, "und mit jedem Tag, der vergeht, wird es größer.". Dabei hat er von seinem Reich noch nicht mal mehr gesehen als ein paar Bäume und einen endlosen Fluss. Vor dem, was ist, haben sich die Menschen in ihrem Drang zur Zeichenhaftigkeit verloren, stürzen in ihr Verderben und sterben - Ironie des Schicksals - im Fieber halluzinierend. Die wohltuend langsame und bedachte Inszenierung tut ihr übriges, um den Zuschauer zum Endes des Films in Zweifel zu lassen, ob er gerade Zeuge einer hypnotischen Halluzination gewesen sei. Ein Effekt, den die sphärische Musik des Musiker-Projektes Popol Vuh, das zahlreiche Herzog-Filme musikalisch untermalt hat, noch verstärkt.

Erwähnenswert selbstverständlich auch Klaus Kinski, der hier eine seiner Glanzleistungen im schauspielerischen Bereich seines Schaffens darbietet. Er zeichnet Don Lope de Aguirre gerade durch eine ganz bewusste Reduktion auf erschreckende Art und Weise als machthungrige Bestie. Ein Mensch der in seiner Erhabenheit über allem zu stehen scheint, dem man nur zu gerne glauben möchte, dass die Erde unter seinen Füßen zu beben beginnt und die Vögel auf sein Wort hin tot von den Bäumen fallen. Ein Über-Charakter, wie er typisch für die Herzog-Filme ist. Nur sehr selten und pointiert kommt es zu den expressiven, "kinski-esquen" Ausbrüchen, ansonsten unterstreichen reduzierte Mimik, Gestik und Wortausdruck die Diabolik seines Charakters, der tausende von Meilen entfernt gegen die spanische Krone rebelliert und eine neue Dynastie gründen will. Es ist ein cineastischer Genuß par excellence Kinskis Monologe - gerade und besonders den packenden Schlussmonolog, in dem sich Aguirre noch im Moment des "großen Scheiterns" des eigenen Ruhms versichert - zu verfolgen, seinem ausdrucksstarken Gesicht und den minimalen Muskelregungen darauf zuzusehen und sich von der Aura dieses "wahren Aguirres" hypnotisieren zu lassen.

Auch wenn Aguirre, der Zorn Gottes nicht der Ästhetik und den Schauwerten klassischen "Abenteuer-Kinos" entspricht, so ist dem Gespann Herzog-Kinski - ohne Kinski wäre der Film vermutlich nur halb so faszinierend - ein beeindruckendes Stück (leiser) Kinogeschichte und eine meditative Reflexion über die Zeichen der Macht - oder aber eben auch über die Macht der Zeichen - geglückt. Und auch wenn uns von den armen Teufeln aus Aguirre, der Zorn Gottes immerhin die Epoche der (fortgeschrittenen) Aufklärung trennt, so ist der Film mit seiner Denunziation des "Fetisch Macht" doch noch immer aktuell.

Zur DVD

Die DVD von Kinowelt/Arthaus besticht in allen Belangen durch eine liebe- und respektvolle Aufbereitung: Das schön gestaltete Cover unterstreicht durch edle Reduktion die Gediegenheit des Filmes. Bild- und Tonqualität (nur Dolby Digital 1.0) sind für einen Film diesen Alters absolut hervorragend und garantieren ungetrübten Heimkinogenuß. Das Bild ist im Format 4:3 und entspricht somit dem Originalformat des Films.

Werner Herzog, der bereits für die DVD-Edition von Anchor Bay einen englischen Audiokommentar eingesprochen hatte, hat zusammen mit dem damaligen Verleiher Laurens Straub extra einen deutschsprachigen Kommentar eingesprochen. Die Nähe der beiden Kommentatoren zueinander kommt dem Zuschauer zugute, der mit vielen interessanten Informationen zum Schaffungsprozess des Films und schönen Anekdoten beschenkt wird. Schade allein, dass nicht auch der englische Audiokommentar enthalten ist. Dafür aber ist eine zwar kurze, aber dennoch schöne Werkfotoschau als Bonus zu sehen, die nicht auf der internationalen DVD zu finden ist. Desweiteren gibt es obligatorische Dreingaben wie Biographien der Beteiligten und den Trailer.

==

Aguirre - Der Zorn Gottes (Deutschland 1973)

Regie/Drehbuch: Werner Herzog, Kamera: Thomas Mauch, Musik: Popol Vuh, Schnitt: Beate Mainka-Jellinghaus, Darsteller: Klaus Kinski, Daniel Ades, Peter Berling, u.a.

Anbieter: Kinowelt/Arthaus

» imdb | mrqe.com | rottentomatoes

» werner herzog - offizielle website | klaus kinski forum | tv-termine: kinski

° ° °

Thema: ad personam

05. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

Das weiß ja nun mittlerweile wohl beinahe jeder. Die Hintergründe indes scheint kaum jemand zu kennen, entgegen aller Beteuerungen. In der SZ schlug man sich auf die Seite des Künstlers, der Spiegel hingegen witterte Medienmanipulation eines eitlen Regisseurs. Das im übrigen sehr lesenswerte Blog vom Unheilpraktiker hat nun wiederum an deren Text so einiges auszusetzen.

Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.

Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.

° ° °

Thema: literatur

04. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

Nicht nur die Größe der Leinwand macht das Kino "bigger than life", auch die darauf gestrahlten Spektakel lassen die Koordinaten des Alltags oft weit hinter sich. Besonders Katastrophen in allen Facetten und Erscheinungsformen gehören zu den sensationellen Dauerbrennern der Filmgeschichte: Die Darstellung sorgt für aufsehenerregende und gut vermarktbare Schauwerte, die das Publikum im sicheren Saal erstaunen und erschaudern lassen, die mit der Katastrophe einhergehende Schilderung persönlicher Schicksale sorgt für emotionale Rührung, das in der Regel siegreiche Überwinden für Triumphgefühle. Und natürlich lassen sich rückblickend auch ganz vortrefflich gesellschaftliche Diskurse anhand der Filme ablesen. Ob nun in den 50ern die Angst vor den Kommunisten den Ufos die Genese im Kinosaal bescherte, ob in den 90ern unbändige Naturgewalten die Metropolen bedrohten oder ob Godzilla über Jahrzehnte hinweg, ähnlich den Atombomben auf Hiroshima oder Nagasaki, jede nennenswerte Siedlung Japans platt walzte: Immer ist die filmische Erzählung von der Katastrophe auch Ausdruck sozialer Befindlichkeiten und Selbstverständnisse.

In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden.

In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden.

Ansonsten weiß die Zusammenstellung zu überzeugen: Aufgelistet werden einige Hundert Titel mit den wichtigsten Credits und einer für lexikalische Verhältnisse überaus ausführlichen Inhaltsangabe, jeweils noch mit einem oder mehreren wertenden Zitaten meist zeitgenössischer Filmkritik aus so unterschiedlichen Quellen wie etwa dem Lexikon des internationalen Films oder aber auch TV Movie und Konsorten. Vor allem diese Zitate sind von großem Interesse, entsprechen sie doch, im Idealfalle, einem kleinen Überblick über die Rezeptionsgeschichte und bereichern das ansonsten sehr auf die Vermittlung bloß empirisch messbarer Fakten konzentrierte Buch. Erfreulich obendrein, dass man auch tiefer in den Kellern der Filmgeschichte geforscht hat und auch hierzulande gerne von der Zensur weggesperrte oder schlicht weitestgehend in Vergessenheit geratene Filme, wie etwa einige Schlüsselfilme des italienischen Splatterfilms, mit einreiht. Ausgesuchtes Bildmaterial, dem man vielleicht nur hier und da ein wenig mehr Platz und ein etwas qualitativ geeigneteres Papier als Grundlage gewünscht hätte, sorgt obendrein für eine erfreuliche Abwechslung in der Gestaltung der großen Masse an Text.

Gewiss, ein so leidenschaftlicher Band wie das aus gleichem Verlagshause stammende Italowestern-Lexikon, mit seiner bald schon unüberschaubaren Fülle an akribisch zusammengetragenen Hintergrundinformationen, historischen Fakten und Filmvorstellungen, ist das Katastrophenfilm-Lexikon nicht geworden. Eine weitgehend solide und überzeugende Zusammenstellung von Filmen anhand eines bestimmenden Topos mit genügend Informationen, um auch jenseits der bloßen Auflistung bestehen zu können, die man gerne zu Recherchezwecken aber auch zum entspannten Schmökern und Filme-Entdecken zur Hand nimmt, ist Manfred Hobsch allemal gelungen.

Manfred Hobsch: Das große Lexikon der Katastrophenfilme

Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003

770 Seiten, zahlreiche Abbildungen

24,90 Euro

In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden.

In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden. Ansonsten weiß die Zusammenstellung zu überzeugen: Aufgelistet werden einige Hundert Titel mit den wichtigsten Credits und einer für lexikalische Verhältnisse überaus ausführlichen Inhaltsangabe, jeweils noch mit einem oder mehreren wertenden Zitaten meist zeitgenössischer Filmkritik aus so unterschiedlichen Quellen wie etwa dem Lexikon des internationalen Films oder aber auch TV Movie und Konsorten. Vor allem diese Zitate sind von großem Interesse, entsprechen sie doch, im Idealfalle, einem kleinen Überblick über die Rezeptionsgeschichte und bereichern das ansonsten sehr auf die Vermittlung bloß empirisch messbarer Fakten konzentrierte Buch. Erfreulich obendrein, dass man auch tiefer in den Kellern der Filmgeschichte geforscht hat und auch hierzulande gerne von der Zensur weggesperrte oder schlicht weitestgehend in Vergessenheit geratene Filme, wie etwa einige Schlüsselfilme des italienischen Splatterfilms, mit einreiht. Ausgesuchtes Bildmaterial, dem man vielleicht nur hier und da ein wenig mehr Platz und ein etwas qualitativ geeigneteres Papier als Grundlage gewünscht hätte, sorgt obendrein für eine erfreuliche Abwechslung in der Gestaltung der großen Masse an Text.

Gewiss, ein so leidenschaftlicher Band wie das aus gleichem Verlagshause stammende Italowestern-Lexikon, mit seiner bald schon unüberschaubaren Fülle an akribisch zusammengetragenen Hintergrundinformationen, historischen Fakten und Filmvorstellungen, ist das Katastrophenfilm-Lexikon nicht geworden. Eine weitgehend solide und überzeugende Zusammenstellung von Filmen anhand eines bestimmenden Topos mit genügend Informationen, um auch jenseits der bloßen Auflistung bestehen zu können, die man gerne zu Recherchezwecken aber auch zum entspannten Schmökern und Filme-Entdecken zur Hand nimmt, ist Manfred Hobsch allemal gelungen.

Manfred Hobsch: Das große Lexikon der Katastrophenfilme

Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003

770 Seiten, zahlreiche Abbildungen

24,90 Euro

° ° °

Thema: Filmtagebuch

04. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

29.10.2003, Heimkino

Ganz hinten, am Ende einer Sackgasse, liegt das Haus der alten Mrs. Wimmerforce. Zur Sackgasse soll dieses Haus auch fünf zwielichtigen Gestalten werden, die sich bei dem naiven Muttchen zur Untermiete einquartieren, um, getarnt von der Fassade biederer Bürgerlichkeit, den ganz großen Coup zu landen. Derweil ziehen die Züge weiter hinten vorbei, unter der Brücke hinter dem Haus. Viel wird bald auf sie herabgeworfen werden ...

Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.

Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.

Wie man hört, arbeiten die Coens derzeit an einem Remake. Ein rundum passender Stoff für die beiden, möchte ich meinen. Auf das Ergebnis darf man so freudig gespannt wie neugierig sein.

imdb | mrqe | rottentomatoes | Alec Guinness: aktuelle TV-Termine

Ganz hinten, am Ende einer Sackgasse, liegt das Haus der alten Mrs. Wimmerforce. Zur Sackgasse soll dieses Haus auch fünf zwielichtigen Gestalten werden, die sich bei dem naiven Muttchen zur Untermiete einquartieren, um, getarnt von der Fassade biederer Bürgerlichkeit, den ganz großen Coup zu landen. Derweil ziehen die Züge weiter hinten vorbei, unter der Brücke hinter dem Haus. Viel wird bald auf sie herabgeworfen werden ...

Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.

Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.Wie man hört, arbeiten die Coens derzeit an einem Remake. Ein rundum passender Stoff für die beiden, möchte ich meinen. Auf das Ergebnis darf man so freudig gespannt wie neugierig sein.

imdb | mrqe | rottentomatoes | Alec Guinness: aktuelle TV-Termine

° ° °

Thema: Filmtagebuch

04. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

29.10.2003, Heimkino

"Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)

"Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)

Sorglos hinsichtlich der eigenen Ambitionen entfaltet sich der Film, allzu sorglos leider über weite Strecken. Zu Beginn nicht sonderlich hastig, benötigt er lange, um zum Punkt zu kommen, nur um am Ende dann, wenn es dann denn wirklich amüsant zu werden droht, sein ganzes Pulver binnen weniger Minuten zu verschießen. Im Ergebnis bleibt ein Film, der gerne den Arthaus-Witz der üblichen Verdächtigen auch für sich beanspruchen würde, im wesentlichen hingegen harmlos ist, zum Schluß ein paar so herzliche wie tausend Mal zuvor bescherte Lacher bringt, im Ganzen dann aber nicht darüber hinweg täuschen kann, dass er letzten Endes doch nicht genügend Klasse aufweist, um sich langfristig in die Erinnerung der Zuschauer einzubrennen. Recht unerheblich also und bald schon größtenteils vergessen. Ein Film wie gemacht, um während des lustlosen Zappens dran hängen zu bleiben - und ich bin mir nicht sicher, ob das ein positives Urteil ist.

imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de | filmz.de

"Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)

"Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)Sorglos hinsichtlich der eigenen Ambitionen entfaltet sich der Film, allzu sorglos leider über weite Strecken. Zu Beginn nicht sonderlich hastig, benötigt er lange, um zum Punkt zu kommen, nur um am Ende dann, wenn es dann denn wirklich amüsant zu werden droht, sein ganzes Pulver binnen weniger Minuten zu verschießen. Im Ergebnis bleibt ein Film, der gerne den Arthaus-Witz der üblichen Verdächtigen auch für sich beanspruchen würde, im wesentlichen hingegen harmlos ist, zum Schluß ein paar so herzliche wie tausend Mal zuvor bescherte Lacher bringt, im Ganzen dann aber nicht darüber hinweg täuschen kann, dass er letzten Endes doch nicht genügend Klasse aufweist, um sich langfristig in die Erinnerung der Zuschauer einzubrennen. Recht unerheblich also und bald schon größtenteils vergessen. Ein Film wie gemacht, um während des lustlosen Zappens dran hängen zu bleiben - und ich bin mir nicht sicher, ob das ein positives Urteil ist.

imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de | filmz.de

° ° °

Thema: Lesezeichen

03. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

... nennt sich diese Website. Scheint mir auf den ersten Blick eine der interessanteren Websites zu Kubricks meisterlichem Film zu sein.

<via Striptease-Raserei>

<via Striptease-Raserei>

° ° °

Thema: Filmtagebuch

03. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren

29.10.2003, Heimkino

Einer von jenen Filmen, über die man sich im Nachhinein schier endlos aufregen könnte. Nicht etwa, weil er einfach nur nicht sehenswert gewesen wäre, nein. Solche Filme sind schneller vergessen als angesehen, als für hedonistische Zwecke gleich welcher Art unbrauchbar im Archiv der Erinnerung abgebucht und gut. Nein, Dardevil ist da viel schlimmer: Er ist einer jener Filme, die mit denkbar besten Voraussetzungen ans Werk gingen, nur um eigentlich so recht alles zu versieben.

So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.

So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.

Ohne weiteres wäre das ein Stoff, der, ästhetisch entsprechend aufbereitet, das Zeug zum würdigen Erbe des ersten Batman-Films von Tim Burton hätte. Doch dafür hätte es vielleicht etwas weniger Kalkül, etwas mehr Vision gebraucht. Dass erste Teile von Superhelden-Serials gerne etwas behäbig sind, weil man die traumatische Biografie des Charakters als Weichenstellung für das folgende darlegen muss, ist soweit bekanntes Handicap und somit ist die im Vergleich zur Filmlänge beinahe ungelenk lang ausgefallene Exposition auch schnell verziehen. Dass der innere Konflikt nur in den Raum gestellt wird, niemals aber fesselnd umgesetzt wurde, ist schon weit weniger hinnehmbar. Immer dann, wenn es nötig wäre, den eigentlich Antihelden noir zu zeichnen, lässt er ihn, wie eine abgepackte Kampfwurst eng eingeschnürt, zu NuRock-Klängen rumhopsen und rumprügeln. Wo es nötig wäre, verbittert und zynisch zu sein, wird man, selbst für Comic-Verhältnisse, unangenehm unrealistisch und bisweilen unfreiwillig komisch. Da hilft es auch nichts, dass man zwar in der Tat so bemerkensweit weit geht, das "Mädchen des Heldens" im Kampf mit dem eher nervigen und affektieren denn sardonisch-bösartigen Gegenspieler zu opfern, wenn dies auf der anderen Seite dadurch geschieht, dass Daredevil, verletzt darliegend, das Unglück nicht verhindern kann, nur um aber im nächsten Moment wieder, wie nach drei Dosen Red Bull, vital durch's Kirchturmgebälk zu springen, um den Tod der Geliebten zu rächen.

So geht es in einer Tour. Das Potential der Vorlage wird als solches offenbar noch nicht mal wahrgenommen, zumindest aber zugunsten zweifelhafter Absichten fahrlässig verschenkt. Statt verzweifelt und mehr oder weniger kläglich zu versuchen, auf den seinerzeit durch Matrix (USA 1999) losgetretenen NuRock-Cyber-Martial-Arts-Trend aufzuspringen, hätte man echten Pathos, echte Epik wagen müssen. So aber warf man sich selbst nur allzu willfährig dem freien Markt zum Fraß vor, flüchtete sich in die Profillosigkeit von vorne bis hinten durchkalkulierter Kulturindustriemanierismen. Und diese führen in diesme Falle noch nicht mal mehr zu charmantem Trash, wie das zum Beispiel Armageddon (USA 1997) gewesen ist.

Bitte kein Sequel, sondern umgehend ein Remake. Und zwar eins mit Eiern bitteschön, damit diese Gülle hier umgehend aus dem Gedächtnis streichbar ist.

imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de

Einer von jenen Filmen, über die man sich im Nachhinein schier endlos aufregen könnte. Nicht etwa, weil er einfach nur nicht sehenswert gewesen wäre, nein. Solche Filme sind schneller vergessen als angesehen, als für hedonistische Zwecke gleich welcher Art unbrauchbar im Archiv der Erinnerung abgebucht und gut. Nein, Dardevil ist da viel schlimmer: Er ist einer jener Filme, die mit denkbar besten Voraussetzungen ans Werk gingen, nur um eigentlich so recht alles zu versieben.

So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.